04/12/2018

04/12/2018

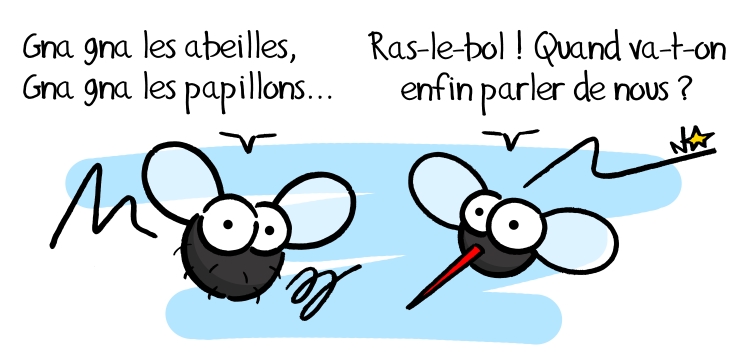

Les fleurs, comme on le sait, sont des êtres délicats. Or, dans notre premier article consacré aux insectes pollinisateurs, nous avons survolé un gang de rustres plus proches de la tondeuse à étamines que de la paille à nectar: les coléoptères. Nous avons vu que ceux-ci correspondent au stade le plus primitif des butineurs. Heureusement, l’évolution des espèces a donné vie à des amateurs de fleurs plus courtois, j’ai nommé les diptères, c’est-à-dire les mouches et les moustiques. Suceurs, piqueurs, casse-pieds, ces insectes n’ont pas bonne presse chez l’homme mais ce serait commettre un délit de faciès que de les rejeter d’un bloc car si les mouches et les moustiques nous font râler, les fleurs, de leur côté, les considèrent comme des alliés précieux.

Comparés aux coléoptères, les diptères possèdent de nombreux avantages. D’abord, leur poids plume qui n’abîme pas les fleurs. Leur vol est souvent rapide et sûr, faisant d’eux des butineurs précis qui ne perdent pas de temps à chercher le nectar. D’autre part, leur corps est velu, mieux à même de fixer le pollen (certains coléoptères sont glabres). Enfin, leur appareil buccal les apparente plus à des siroteurs qu’à des vaches, ce qui leur évite de ravager l’intérieur des fleurs. Exit les bouches broyeuses, bonjour l’invention de la trompe, brevet qui sera repris par les papillons! Sur ce point, distinguons deux types de diptères:

Le labium entièrement déployé de cette mouche (Stomorhina lunata) sur le disque nectarifère d’une fleur de Lierre grimpant lui permet de lever une patte tout en gardant l’équilibre!

Hélas pour l’ensemble de nos Sauvages, les diptères n’ont pas tous les mêmes performances de pollinisation. Certains sont même de piètres butineurs car s’ils savent tirer la langue, celle-ci

est un poil courte. De fait, ils ne peuvent utiliser que des fleurs aux nectaires (glandes

produisant le nectar) facilement accessibles comme celles de certaines Apiacées. A la belle saison, rapprochez vous des ombelles de la Carotte sauvage (Daucus carota) ou de l'Angélique des bois (Angelica sylvestris) pour observer de nombreuses mouches très affairées. Ou mieux: posez vous derrière un massif de Lierre grimpant en automne, les allées et venues autour de ses fleurs généreuses sont incessantes...

En l’automne, le nectar du Lierre grimpant attire une foule de diptères: ici un groupe de moucherons (Apiloscatopse flavicollis et des Chironomidae)...

...Là une mouche Tachinaire (Tachina sp., probablement Tachina fera)

(Californication, Tom Kapinos)

Parmi ces mouches, remarquons toutefois certaines un peu mieux outillées. Il s’agit de membres de la famille des Syrphidae. Les syrphes possèdent un labium un peu plus long (5-10 mm) que la moyenne des mouches, ce qui leur permet de sonder des fleurs plus profondes et d’élargir la gamme des Sauvages visitées: on les observe ainsi sur un grand nombre de familles de fleurs (Apiacées, Rosacées, Astéracées…). De plus, comme ils sont essentiellement floricoles (alors que de nombreux diptères sont polyphages), les syrphes sont des pollinisateurs plus assidus que les autres mouches. Autre particularité: ils consomment le nectar mais aussi le pollen, comportement plus rare chez les diptères. Tout le monde connaît les plus petits des syrphes, à l'abdomen fin rayé de noir et jaune, qui savent voler sur place, souvent à hauteur d’homme. Les autre syrphes, plus gros, sont souvent confondus avec les guêpes, les bourdons ou les abeilles qu’ils imitent pour dissuader leurs prédateurs.

Le Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) n’a rien à envier à la Patrouille de France : c'est un adepte du vol stationnaire et des pirouettes aériennes!

Parmi les syrphes, les éristales se font passer pour des abeilles… Ici: l’Éristale gluante, Eristalis tenax, sur une fleur de Séneçon du Cap.

Les éristales se ruent vers ce bar à sirops qu’est l’Angélique sylvestre (Angelica sylvestris)!

Enfin, c’est parmi les prédateurs et les parasites - ceux dotés d’une langue bien développée - qu’on trouve les diptères les plus aptes au butinage: ils sont capables de trouver le nectar jusqu’au fond des fleurs à corolle étroite. Il en va ainsi de nos célèbres moustiques dont les mâles (qui ne nous piquent jamais) et les femelles (qui nous piquent à l’occasion) peuvent utiliser leur trompe pour aspirer le nectar au plus profond des fleurs. Toutefois, attention: ce n’est pas parce que l’outil de travail des moustiques est performant qu’ils comptent parmi les plus gros pollinisateurs, loin de là!

Parmi ces champions de l’aspiration en profondeur, la palme d’or revient aux bombyles, ces étranges mouches (et parasites d’autres insectes) à langue effilée (10-12 mm), ultra-réactives et capables de butiner en vol stationnaire comme les colibris! Contrairement à l’ensemble des diptères convoitant des nectars moyennement riches en sucres, syrphes et bombyles ont besoin de beaucoup d’énergie pour effectuer leurs vols virtuoses, ce qui en fait de grands amateurs de nectars concentrés.

Un colibri en peluche (idéal pour ramasser le pollen) avec une épée en guise de bec? Non, un Grand Bombyle (Bombylius major) butinant un Muscari à grappe (Muscari neglectum).

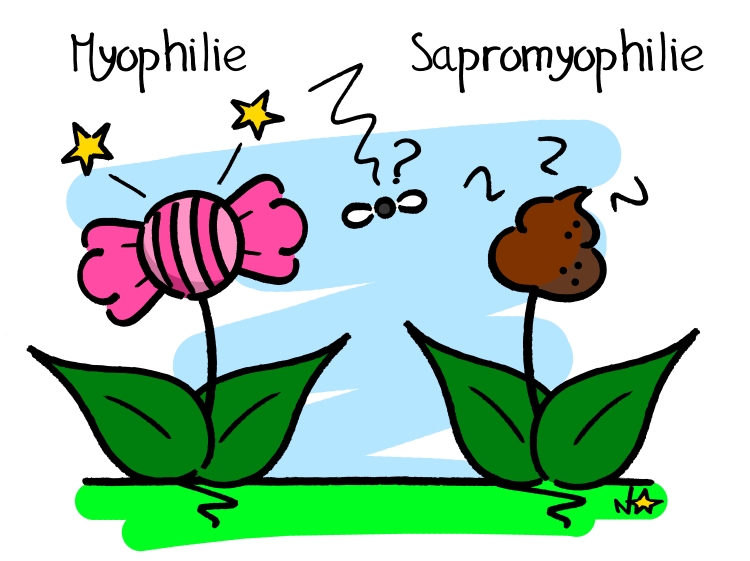

Comment les fleurs font-elles pour attirer mouches et moustiques? Là encore, il faut distinguer deux écoles: celle du bonbon et celle de la crotte.

La première, la myophilie, est la plus répandue: c’est la relation entre diptères et fleurs parfumées. Ces dernières offrent souvent un nectar facile d’accès, sont bien ouvertes, plates, et exhalent des odeurs douces mais non sucrées. Elles sont de couleur blanche, jaune, verdâtre ou violette.

Un milliard de mouches ne peuvent pas se tromper: il faut manger de la merde.

(Road house, Rowdy Herrington)

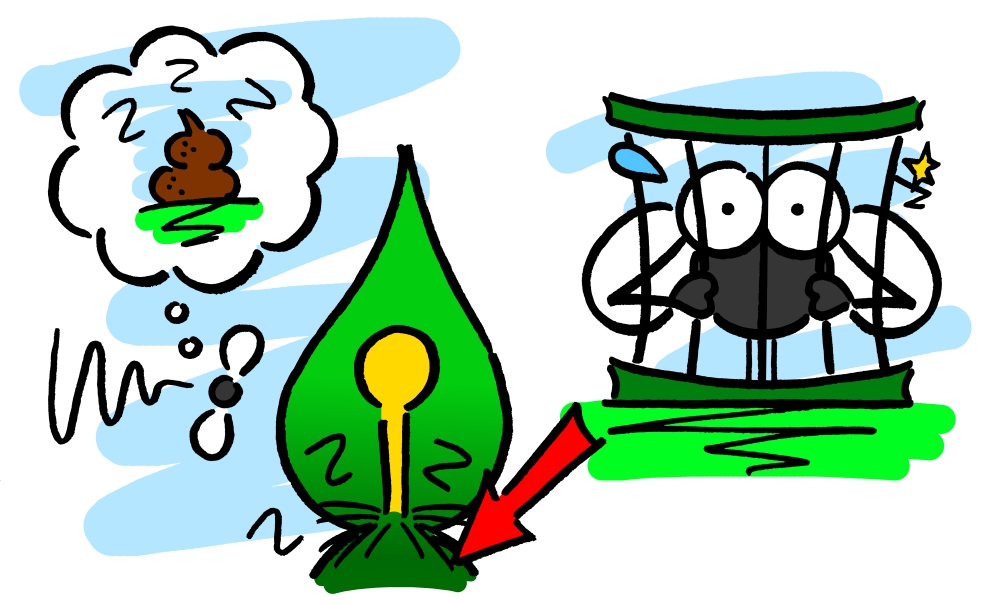

L’autre école nous est ignoble, il s’agit de la sapromyophilie. Dans ce cas, l’attirance des diptères va aux fleurs qui offriront des odeurs similaires à leurs lieux de ponte, à savoir celles de la chair en décomposition, des excréments ou des champignons... Ces fleurs trompent les insectes (les piègent même parfois) car elles n'ont aucun nectar à offrir à leurs visiteurs. Il faut comprendre que de nombreux diptères (à l’exception de certains, strictement floricoles, telle la grande majorité des syrphes) apprécient autant le nectar que le sang (hématophagie, tels les moustiques) ou que les excréments (coprohpagie, telles de nombreuses mouches). Pour en savoir davantage sur ces amateurs de pestilence, (re)lisez notre article consacré au Gouet d'Italie (Arum italicum), une Sauvage qui kidnappe de petites mouches de la famille des Psychodides pour assurer sa pollinisation.

Par leur travail de pollinisation, l'apport qu'offrent les diptères à l'humanité et à la nature n’est pas mince. Certaines petites fleurs pauvres en nectar, boudées par les autres insectes, ne pourraient pas se reproduire sans l’aide de diptères minuscules. Par ailleurs, les diptères favorisent généreusement quelques pollinisations croisées comme celles des arbres fruitiers ou du colza (où les syrphes jouent un rôle important). Enfin, les diptères occupent une très large variété de milieux et de conditions climatiques défavorables à d’autres insectes pollinisateurs (altitude, froid...), ce qui leur permet d’atteindre des fleurs qui seraient bien seules sans eux. Alors à l’avenir, lorsque vous verrez une mouche sur la tarte ou un moustique près du lit… Faites comme vous voulez!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

- Insectes pollinisateurs (5): la Sauvage et l'abeille, seconde partie

Les articles consacrés aux fleurs (botanique) sur Sauvages du Poitou:

- Vocabulaire de la botanique: fleurs régulières

- Vocabulaire de la botanique: fleurs irrégulières

- Vocabulaire de la botanique: inflorescences et capitules

Pour aller plus loin:

- Le Syrphe à ceinture (Episyrphus balteatus) sur le site Quel est cet animal?

- L’Éristale gluante (Eristalis tenax) sur le site Quel est cet animal?

- Le Grand Bombyle (Bombylius major) sur le site Quel est cet animal?

20/10/2017

20/10/2017

Bouquet de fleurs sauvages zygomorphes du Poitou!

(Dans l'ordre: Lamier jaune, Vesce cultivée, Aristoloche clématite, Orchis bouc, Orobanche, Orchis vert, Violette odorante, Lamier pourpre et Euphraise raide)

Après l'article consacré aux fleurs régulières (les fleurs en tout point symétriques par rapport à leur centre, de forme «classique» et circulaire en somme), il est temps de se pencher vers des spécimens d'apparence plus excentrique: les fleurs irrégulières (ou «zygomorphes») qui apportent avec leurs silhouettes alambiquées un cortège de nouveaux mots. On peut dégager quelques clans de Sauvages emblématiques (mais pas exclusifs) au sein de ce courant botanico-artistique.

On dirait un Picasso période déstructurée!

(Sacré Robin des Bois, Mel Brooks)

La famille Fabaceae (où se côtoient des célébrités telles que les Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses...) est une des plus riches en matière de fleurs irrégulières. Et plus particulièrement ses membres qualifiés de «Papilionacés»: c'est dans les filets des amateurs de papillons, mais surtout au fond des cales des voiliers de plaisance (Hisse et ho!) qu'on va attraper les mots nous permettant de décrire leur cinq pétales.

Étendard : le pétale supérieur, généralement le plus large.

Ailes : les deux pétales latéraux.

Carène : ensemble des deux pétales inférieurs.

Les fleurs jaunes vif d'un Genêt à balais (Cytisus scoparius) s’avèrent très pédagogique: on observe sans peine l’étendard au-dessus, de même que les deux ailes disposées de chaque côté de la carène (la carène est en fait composée de deux pétales soudés entre eux).

L’Argus bleu (Polyommatus icarus) face au Lotier corniculé (Lotus corniculatus): un papillon et une Papillonacée, deux amis forcément inséparables! Le large étendard du Lotier corniculé, bombé vers l’avant comme s’il avait le vent dans le dos, surplombe les deux ailes. Les ailes recouvrent et cachent une carène fortement coudée, comme une petite corne. C’est peut-être de là que la sauvage tire son nom, corniculatus étant la corne en latin.

T’es mal placé dans la chaîne alimentaire pour faire ta grande gueule!

(L’âge de glace, Chris Wedge et Carlos Saldanha)

Du côté des Lamiaceae (anciennement «Labiées»), représentées par les Menthes, Mélisses, Thyms, Romarins, ou Origans, on puise l'inspiration dans la mythologie grecque: la jeune et séduisante Lamia était l'amante de Zeus. Un jour, la femme du Dieu, Héra la jalouse, tua leur enfant illégitime. Lamia, inconsolable, décida qu'aucune mère n'avait le droit d'être heureuse, et se transforma en un monstre qui mangeait les enfants des autres! Ainsi, les fleurs des Lamiaceae qui évoquent une gueule ouverte doivent leur nom à la terrible ogresse... Leurs pétales deviennent tout naturellement des «lèvres».

Les lèvres se présentent toujours deux par deux: une supérieure et une inférieure (quoi de plus normal pour une bouche). Quant à l'entrée du tube formé par la corolle, elle est désignée comme étant... «La gorge»!

Fleurs du Romarin officinal (Rosmarinus officinalis): la lèvre supérieure de la corolle forme une sorte de «casque» fendu (on appelle «casque» un sépale ou un pétale supérieur recourbé vers l'avant). La lèvre inférieure possède trois lobes, le central plus large et concave: c'est la «piste d'atterrissage» pour les butineurs.

Fleurs de la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum): Les grandes corolles blanche ou roses de la Mélitte à feuilles de mélisse — une forestière qui fleurit entre mai et juillet — sont composées d’un tube très saillant, à gorge très élargie. La lèvre supérieure, un peu concave, est entière. La lèvre inférieure se découpe en trois lobes étalés : deux lobes latéraux et un grand lobe médian plus foncé, comme une grosse langue pendante. Bien souvent, c’est la première chose qui nous frappe lorsqu’on rencontre une Lamiacée en fleur : elle nous tire la langue !

Les fleurs zygomorphes des Lamiacées cachent parfois des mécanismes complexes, destinés à favoriser leur reproduction. Ainsi, les butineurs qui s'engouffrent dans les corolles de la Sauge des prés (Salvia pratensis) s'opposent à des «barreaux» qui barrent l'accès au nectar. En forçant le passage, le butineur enclenche une mécanique de contrepoids qui fait pivoter des étamines vers le bas, jusqu'à ce que leur anthère touche le dos de l'insecte pour y déposer le pollen.

Les épaules ainsi saupoudrées, le butineur s'envole vers d'autres fleurs où son dos caressera la «langue de serpent» qui surplombe la fleur, en fait le style recourbé d'un pistil à maturité... Ingénieuse nature!

Sauge des prés et butineur, Chezeau (86)

Je suis un artiste et mon œuvre c’est moi.

(Hell, Bruno Chiche)

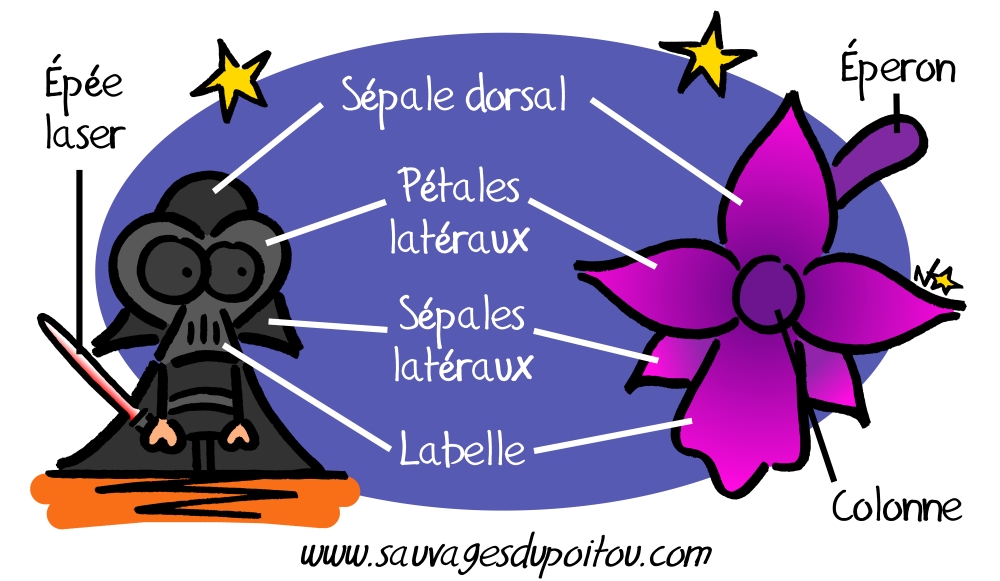

Les Orchidées (Orchidaceae) constituent une grande famille éclectique et c'est probablement en son sein qu'on trouve les artistes les plus perchés! Si le vocabulaire qui permet d'observer leurs chefs d’œuvres devient un poil plus hermétique, le piège réside surtout dans la ressemblance entre pétales et sépales (certains auteurs préfèrent même parler de six tépales), tous richement colorés. Disons qu'une fleur d'Orchidée présente généralement une structure à trois sépales (une première couronne extérieure) et trois pétales (une seconde couronne intérieure), disposés autour d'une pièce centrale nommée «colonne» qui regroupe les organes sexuels de la plante. Plongeons du côté obscur de la botanique:

Fleurs l'Orchis bouffon (Anacamptis morio): les trois sépales et les deux pétales latéraux, nettement striés, forment un «casque» qui protège la colonne. Le labelle, plus large que long, est maculé en son centre, divisé en trois lobes (les lobes latéraux sont crénelés) et prolongé à l’arrière par un éperon. C'est généralement une offrande de nectar qui permet aux sauvages d'attirer les butineurs dans leurs fleurs; l’éperon peut en constituer la réserve. Mais chez la plupart des Orchidées, l’éperon n’est qu’un leurre dénué de récompense. Ainsi, notre Orchis bouffon n’a rien d’autre à offrir à ses visiteurs que de belles promesses dans un emballage trompeur.

Les Orchidées usent de nombreux subterfuges de ce genre pour attirer les pollinisateurs. Chez les Ophrys par exemple, le labelle s'est transformé au fil de l'évolution en une imitation de la seule chose qui compte plus qu'un festin aux yeux d'un insecte: un partenaire pour la reproduction.

Je vous invite à nous retrouver dans un prochain article, où il sera question des inflorescences particulières en grappes, en ombelles, en corymbes ou encore en capitules (pour ne citer que les plus célèbres), et du vocabulaire spécifique aux Poaceae (ou Graminées), des Sauvages aux fleurs très discrètes. To be continued...

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Société Française d'Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée

12/05/2017

12/05/2017

Muscari à toupet, Biard Petit Mazay (86)

Muscari comosum (Muscari à toupet) appartient à la famille Asparagaceae (ex Liliaceae) dans les classifications récentes, le clan des Asperges, mais aussi de la Dame d'Onze heures, du Muguet de mai ou du Fragon déjà chroniqués dans les pages de Sauvages du Poitou. Les Muscaris doivent leur nom au Muscari musqué (Muscari macrocarpum), une Sauvage moitié turque, moitié crétoise, dont les fleurs jaunes et pourpres dégagent une odeur de «musc». Mais malgré son patronyme, notre Muscari à toupet ne dégage aucun parfum.

L'incroyable danse des Muscaris à toupet, Biard aéroport (86)

Muscari comosum trouve également ses origines autour du bassin méditerranéen (Turquie, Iran...). La Sauvage en garde un goût prononcé pour la lumière, les sols riches, sablonneux et bien drainés. En France, c'est une locataire des plateaux calcaires et des bords de routes baignés de soleil où elle plante ses bulbes (elle est vivace).

Épis de fleurs du Muscari à toupet, entre authenticité et contrefaçon végétale...

Entre fin du printemps et début de l'été, l'inflorescence à nulle autre pareille du Muscari à toupet mélange fausses fleurs violettes hérissées (stériles) à son sommet et fleurs fertiles, aux couleurs plus ternes, disposées en grappes lâches en dessous.

Comosum est la «chevelure» en latin: si la Sauvage se coiffe avec un pétard, c'est sans doute pour augmenter ses chances d'attirer les butineurs qui trouveront finalement le précieux nectar dans ses fleurs fertiles, plus discrètes.

Le Muscari à toupet est une monocotylédone qui présente de longues feuilles linéaires, repliées en gouttière. Avant floraison, ses feuilles s'étalent mollement sur le sol, formant un méli-mélo de boucles serpentiformes, ce qui lui vaut le surnom d'Ail-à-la-Serpent en poitevin-saintongeais.

Feuilles linéaires repliées en gouttière du Muscari à Toupet

À l'image de certaines Liliacées (sa famille dans la classification classique) comme l'oignon, l'ail ou l’échalote, les bulbes du Muscari à toupet sont comestibles après cuisson. Ébouillantés dans de l’eau vinaigrée, ces petits «oignons sauvages» sont salés, poivrés et mis en bocal dans de l'huile d'olive. Ainsi, les «lampascioni» (littéralement les «petites torches») sont des condiments incontournables de la cuisine italienne (région des Pouilles) où ils accompagnent les viandes. Malheureusement, les colonies de Muscaris à toupet que j'observe en Poitou sont peu denses. Tenter une récolte leur serait préjudiciable, mieux vaut se rabattre sur une épicerie italienne qui nous fournira des bulbes issus des cultures!

- Je parie que tu es super jolie les cheveux détachés.

- Mais ils sont détachés...

(Jackpot, Tom Vaughan)

On peut croiser dans les mêmes milieux un autre Muscari, un poil plus précoce dans la saison, aux feuilles filiformes et à la floraison nettement moins spectaculaire: le Muscari à grappes (Muscari neglectum; attention, il existe d'autres espèces proches, c'est un genre assez subtil).

Le discret Muscari à grappes (Biard, 86)

Ici, pas de punk attitude, juste une petite grappe de fleurs violettes dégageant une légère odeur de prune... Très loin de l'extravagance d'un Muscari comosum 'plumosum', un cultivar monstrueux du Muscari à toupet issu de l'horticulture, dont l'inflorescence explosive (entièrement stérile) ferait passer les membres du groupe The Cramps pour un boys band d'opérette!

Fruits (capsules) du Muscari à toupet en juin, Biard Petit Mazay (86)

Pour aller plus loin:

- Muscari comosum: identification assistée par ordinateur

- Muscari comosum sur Tela-botanica

- Muscari neglectum: identification assistée par ordinateur

- Muscari neglectum sur Tela-botanica

- Lampascioni, des bulbes mangés dans les Pouilles

Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia) sur Muscari à toupet: on frôle la crise d'épilepsie devant tant de couleurs!