10/09/2016

10/09/2016

Porcelle enracinée, Poitiers quartier gare

Hypochaeris radicata (Porcelle enracinée ou Vara en Poitevin-saintongeais) appartient au clan Asteraceae, le clan des fleurs à capitules (une inflorescence fournie qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique). Encore une Sauvage à capitule jaune, à la mode «Pissenlit», qui rejoint la galerie des portraits de Sauvages du Poitou aux côtés des Laiterons, des Picrides, des Séneçons (Senecio vulgaris ou Jacobaea vulgaris) ou des «Laitues sauvages»... Vous vous en doutez, la liste est loin d'être terminée!

Hypochaeris radicata forme parfois des colonies importantes sur les sols abimés, piétinés, lessivés, à faible pouvoir de rétention (graviers, sables...). Mais on peut la croiser en toute situation et elle est souvent à l'aise en milieu urbain, même au cœur de la sécheresse. J'aime à croire (c'est de la botanique-fiction) que ses atouts sont le résultat d'une longue adaptation face aux attaques des jardiniers qui ne l'apprécient guère: bien malin celui qui réussira à la déloger, tant elle est ancrée et plaquée au sol... Puis son port à ras de terre lui permet de passer, sans frémir, sous les lames des faux et des tondeuses à gazon!

Rosette de la Porcelle enracinée plaquée au sol, bien à l'abri des rotofils: des feuilles sessiles, rugueuses et poilues, à lobes arrondis.

A vrai dire, les rosettes d'Hypochaeris radicata lui fournissent un autre avantage: rien ne peut pousser sous son tapis de feuilles plaqué au sol, même pas quelques brins d'herbe, et la Sauvage assure ainsi sa place au soleil et ses ressources, sans partage!

Fruits (akènes) de la Porcelle enracinée, Poitiers quartier gare

C'est le vent qui se charge de disperser ses nombreux fruits (des akènes plumeux). Les semences ne germent qu'en présence de lumière. Ainsi, dans une zone de friche ou une pelouse trop haute, les graines d'Hypochaeris radicata en manque de soleil attendent leur heure... Et lorsque passe finalement la tondeuse à gazon (encore elle, ces deux là sont décidément faites pour s'entendre), la Sauvage retrouve la lumière du jour et se décide à naitre, laissant rapidement la concurrence au tapis.

Nul doute qu'avec l'aide du réchauffement climatique (les sécheresses prolongées n'inquiètent guère la Sauvage) et les patrouilles des tondeuses et des rotofils qui s’accélèrent depuis l'interdiction des produits phytosanitaires, le règne d'Hypochaeris radicata dans les rues, les parcs et les jardins, est à venir!

Porcelle enracinée, Poitiers bords de Boivre

Les anciens connaissaient bien la Sauvage, dont ils mangeaient les feuilles croquantes, cuites ou crues, comme le Pissenlit (La Porcelle enracinée est bien moins amère que ce dernier). On dit que les porcs raffolent de ses racines qu'ils déterrent de leur groin, d'où peut-être son nom de Porcelle...

Galle de la Porcelle: Phanacis hypochoeridis est une petite guêpe (Cynipidae) qui confie ses larves aux Porcelles. Ce renflement qu'on aperçoit parfois sur la tige est leur garde manger et leur nurserie.

En revanche, la Sauvage souffre d'une aura nettement moins sympathique auprès des éleveurs de chevaux: elle serait toxique (fraiche ou séchée) et pourrait favoriser une grave altération de la locomotion (Harper) chez ceux qui la consomment. La plupart des chevaux boudent naturellement la plante et ne la mangent pas, mais il y a toujours un risque en cas de pénurie lors des sécheresses. Un sujet où des inconnues subsistent, mais la mauvaise réputation d'Hypochaeris radicata semble aujourd'hui faite!

Pour aller plus loin:

- Hypochaeris radicata sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

Les capitules de la Porcelle logent souvent les Méligèthes (Meligethes spp) qui consomment son pollen et son nectar. Ces coléoptères affichent une attirance toute particulière pour les fleurs jaunes, sauvages ou cultivées. A tel point qu’ils peuvent se laisser séduire par n’importe quel objet de couleur jaune, y compris des vêtements!

08/01/2016

08/01/2016

Grande Berce, Biard (86)

Heracleum sphondylium (Grande Berce ou Paquenaude en poitevin-saintongeais) appartient aux Apiaceae, le clan des Ombellifères, les plantes à ombelles. Elle doit son nom au légendaire Hercule, avec qui elle partage une carrure de rugbyman! Difficile de passer à côté de cette Sauvage sans la remarquer, tant elle dépasse toutes les autres de plusieurs têtes (jusqu'à 2 mètres de hauteur à maturité)!

Grande Berce: des feuilles alternes, composées imparipennées aux découpes très variables, qui valent parfois à la géante le surnom de « Patte d’ours ».

Elle reste moins impressionnante que sa terrible cousine Heracleum mantegazzianum (Berce du Caucase) qui peut faire le double de sa taille (des taches pourpres bien définies le long de la tige et des ombelles à plus de 40 rayons nous permettront d'identifier la funeste et brûlante caucasienne). Heracleum sphondylium est moins dangereuse, même s’il subsiste un risque d'irritation pour les personnes sensibles en cas de contact avec sa sève, combiné avec une exposition au soleil. En cas de cueillette, manches longues, pantalon et gants sont de rigueur.

Boutons floraux de la Grande Berce qui peuvent se consommer comme des brocolis.

Pourtant, les jeunes pousses et les jeunes feuilles de Heracleum sphondylium sont comestibles cuites à la vapeur, en soupe ou en potage. Elles sont riches en vitamine C, en glucides et en protéines. En Europe orientale, la sauvage était un des ingrédients (le plus souvent remplacé aujourd'hui par le céleri en branche ou la betterave rouge) du potage traditionnel, le Borchtch, peut-être à l’origine du nom vernaculaire «Berce»; alors que les pétioles des feuilles et les très jeunes tiges creuses épluchées et coupées en rondelles font d'excellents bonbons au goût d'agrume.

Ce sont les fameux doubitchous de Sofia (...). Oui, oui, oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.

(Le Père Noël est une ordure, Jean-Marie Poiré)

Ombelle de la Grande Berce, Biard (86)

Avant de se lancer dans la confection du Borchtch sauvage, on prendra le temps de se souvenir des dangers que courent les cueilleurs d'ombellifères (voir article Anthriscus sylvestris), un sport extrême qui ne tolère aucune approximation: outre sa cousine géante dont on a déjà parlé (Berce du Caucase) qui peut provoquer des brûlures graves, Heracleum sphondylium peut être confondue avec d'autres membres mortels de sa famille, dont les membres ont une fâcheuse tendance à se ressembler.

Ombelles d'ombellules dressées de la Grande Berce, Poitiers bords de Boivre

Heracleum sphondylium est une vivace (parfois bisanuelle) qui affectionne les sols riches et humides. Ses ombelles apparaissent entre juin et septembre et attirent foule d'insectes, qu'on prendra plaisir à observer sans avoir à se pencher! Ses tiges raides subsistent en hiver, tels des squelettes, longtemps après le dessèchement des parties aériennes de la plante.

Fruits (diakènes) de la Grance Berce, Poitiers bords de Boivre

Je sens que vous êtes insatisfait sexuellement, je pourrais vous soulager...?

(Yes man, Peyton Reed)

La tisane des parties aériennes d'Heracleum sphondylium est réputée digestive et hypotensive (ses racines sont inscrites à la liste B de la pharmacopée française qui recense les plantes médicinales dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu). Autrefois, l'usage populaire du breuvage était connu pour ses vertus... Aphrodisiaques! Heracleum sphondylium aurait-elle le pouvoir de transmettre à celui qui la consomme sa vigueur et sa libido herculéenne? Les effets ne s'avèrent bien sûr guère probants, mais reste son goût agréable évoquant un peu la mandarine.

Pour aller plus loin:

- Heracleum sphondylium sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

03/12/2015

03/12/2015

Fleurs en épis de la Salicaire commune

Lythrum salicaria (Salicaire commune) appartient à la famille Lythraceae, dont certains membres sont des plantes aquatiques, comme la célèbre Châtaigne d'eau (Trapa natans). C'est sur terre que pousse la Salicaire, même si va falloir se rapprocher dangereusement du bord de la rivière pour l'observer.

- Ah non messire, j’ai déjà pris un bain y a deux mois dans la rivière!

(Les Visiteurs, Jean-Marie Poiré)

Son nom, elle le signe à la pointe de la fleur, d'un L qui signifie Lythrum! (Salicaire commune, Poitiers bords de Boivre)

La Salicaire commune est une vivace robuste qui s’installe au bord des lacs, des rivières, dans les marécages et sur les sols riches et gorgés d'eau des forêts humides. C'est à ses feuilles lancéolées que la Sauvage doit son nom, car celles ci ressemblent à celles du Saule (Salix).

Feuilles de la de la Salicaire commune: opposées (les supérieurs alternes), sessiles, lancéolées et cordées à leur base.

Ses fleurs mellifères pourpres (Lythrum est tiré du grec lythron, «sang», pour la couleur), regroupées en épis, se dressent jusqu'à un bon mètre de hauteur entre juin et septembre. Le biologiste Charles Darwin mit en avant (dans Forms of Flowers, 1877) la particularité des fleurs de la Salicaire commune. A vos loupes... Prêts? Observez!

- Je suppose que vous n’avez pas la moindre compétence dans le domaine scientifique!

- J’ai disséqué une grenouille, une fois...

(Avatar, James Cameron)

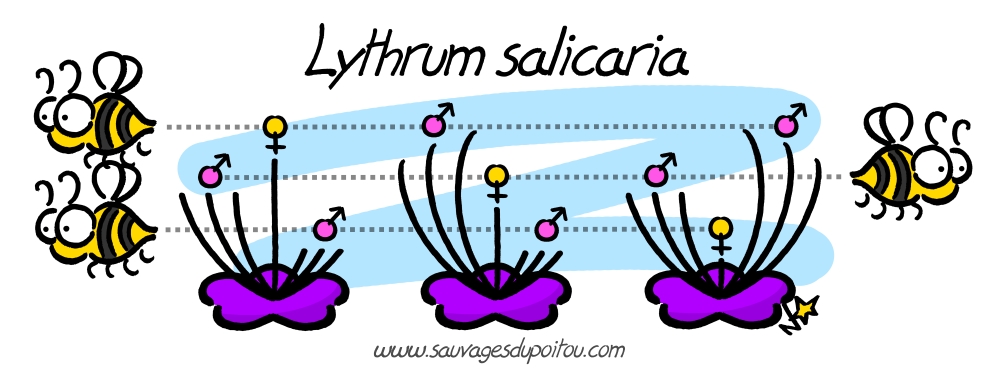

Les colonies de la Sauvage présentent trois type de pieds (répartis dans des proportions équilibrées): certains présentent au centre de leurs fleurs un style (partie allongée de l'organe reproducteur femelle) long, d'autres un style moyen et les derniers un style court. Les étamines (organes reproducteurs mâles) suivent un schéma opposé: un style long est entouré d'étamines courtes (6) et moyennes (6), un style moyen est entouré d'étamines courtes (6) et longues (6), et enfin, un style court est entouré d'étamines moyennes (6) et longues (6)...

Accrochez vous, la mécanique est ingénieuse: une fleur peut difficilement s'autoféconder, les organes reproducteurs mâles et femelles étant placés à des hauteurs différentes. Mieux encore: Charles Darwin observa qu'un style long n'est réceptif que pour les grains de pollens issus d'une étamine de même longueur que lui. De même, un style moyen n'est réceptif que pour les grains de pollens issus d'une étamine moyenne, etc. La pollinisation s'opère donc à partir d'individus distincts et le brassage génétique (et donc la capacité d'adaptation sur le terrain) de la Salicaire commune est garanti.

Cette arrangement complexe ne freine pas sa propagation: La Salicaire commune peut produire jusqu'à deux millions de graines par pied. Ce sont les oiseaux aquatiques et le fil du courant qui dispersent les semences le long des berges, les graines collantes adhèrant aux pattes et aux plumes des volatiles (zoochorie).

Fleurs de la Salicaire commune: calice en tube à 12 dents inégales, 4 à 6 pétales chiffonnés, 10 à 12 étamines inégales autour du pistil.

La Salicaire commune est comestible: ses jeunes pousses et ses feuilles peuvent se consommer crues ou cuites, alors que ses fleurs peuvent servir à décorer les plats. Jadis, celles ci ont été utilisées comme colorant rouge dans la confection de confiseries.

En médecine populaire, on lui reconnait des qualités astringentes, antidiarrhéiques (elle est tannique); on prescrivait autrefois la décoction de ses sommités fleuries contre la colique des nourrissons, d'où son surnom d'«Herbe aux coliques». Ses fleurs et ses feuilles ont été consommées comme substitut au thé; c'est pourquoi en poitevin-saintongeais, on la connait surtout sous le nom de Thé des marais.

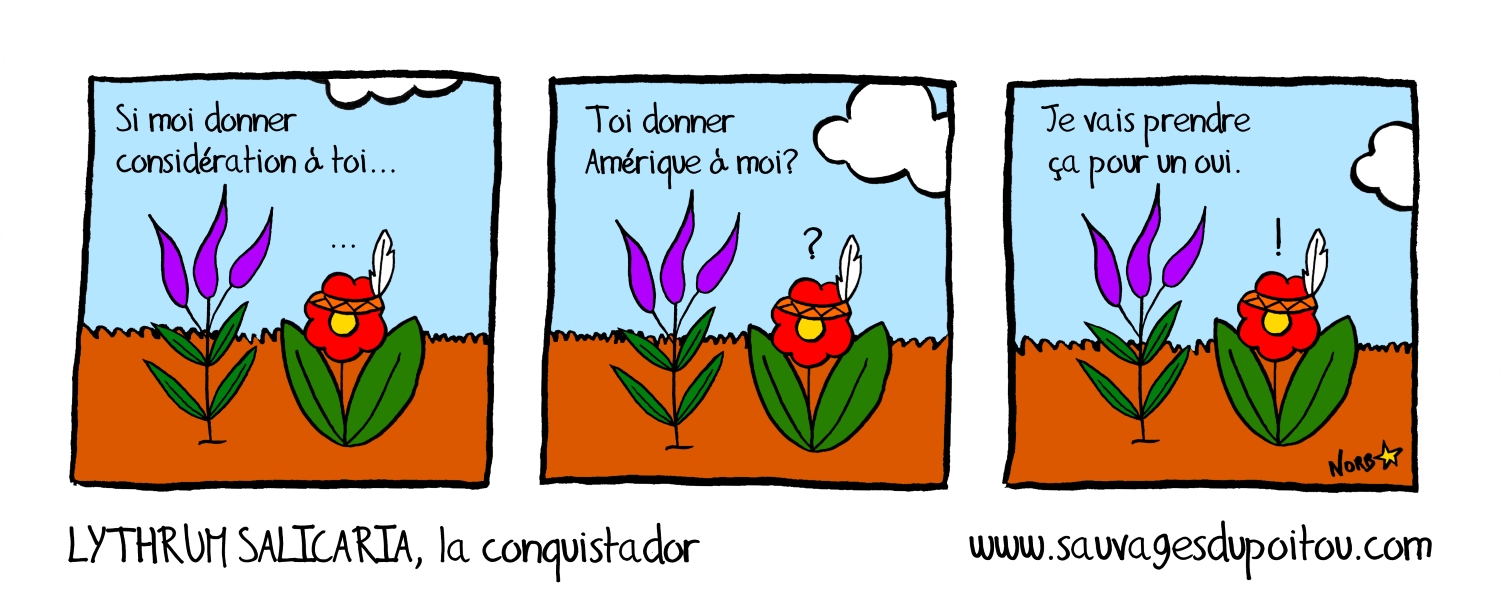

Calices persistants qui renferment les fruits de la Salicaire commune

Aux États-Unis, on estime que sa propagation effrénée représente un coût de 45 millions de dollars par an pour le contribuable! Pour comparaison, c'est plus que le coût (38 millions d'euros par an) estimé pour la lutte et la réparation des dommages causés par l'ensemble des espèces invasives dans notre pays (Renouée du Japon, Moustique tigre, Écrevisse de Californie…); mais nous ne vivons pas sur les même échelles territoriales. Au delà des considérations pécuniaires, la Salicaire commune concurrence fortement les espèces locales, comme Lythrum alatum (la Salicaire ailée), jugée moins appétissante par les butineurs Yankee, et battue dans le petit jeu des hybridations et des brassages génétiques.

Salicaire commune, Coulombiers (86)

Le scénario est bien connu: après sa traversée forcée outre-Atlantique, la Salicaire commune s'est retrouvée loin de ses ennemis biologiques (essentiellement des Chrysomèles, des Charançons et diverses chenilles de papillons de nuit), restés sur le vieux continent. Malheureusement, la réaction naturelle d'un milieu face à l'arrivée d'une nouvelle espèce peut parfois se faire attendre. En attendant le retour à l'équilibre, les cartes sont forcément redistribuées pour les espèces autochtones. Pour l'heure, un programme d'introduction de quelques prédateurs naturels de la Salicaire commune sur le continent américain semble commencer à porter ses fruits...

- Combien t’a-t-il payé pour m’abattre?

- Pas loin de mille dollars...

- Tiens, en voilà deux mille pour toi.

- Deux mille dollars... La moitié en or! Plutôt intéressant. Mais... L’ennui, c’est que j’finis toujours l’travail pour l’quel on m’paie...

(Le bon, la brute et le truand, Sergio Leone)

Pour aller plus loin:

- Lythrum salicaira: identification assistée par ordinateur

- Lythrum salicaria sur Tela-botanica

Salicaire à feuilles d'hyssope (Lythrum hyssopifolia), une autre Salicaire annuelle et discrète (10 à 40 cm) qui colonise les sols et les fossés humides.