04/06/2018

04/06/2018

Mélampyre des champs, Buxerolles (86)

Melampyrum arvense (Mélampyre des champs) appartient à la famille des Orobanchaceae, un clan qui regroupe nombre de Sauvages aux allures excentriques, plus ou moins parasitaires. Tel est le cas du Mélampyre des champs, qui conserve des fonctions chlorophylliennes tout en tirant sa subsistance des racines d'autres plantes autour de lui (essentiellement des Poacées ou Graminées). On dit qu'il est hémiparasite: comprenez à moitié pickpocket.

Mélampyre des champs : un compagnon que les Poacées préfèrent avoir en photo qu'en pension!

Ils font un pain dégueulasse... On se pète les dents dessus!

(Kaamelott, Alexandre Astier)

Le Mélampyre des champs est une annuelle qu'on croisera à l'occasion autour des champs et des prairies calcaires. L'affection que porte la Sauvage au clan Poaceae l'incite à fréquenter les céréales: elle vampirise parfois les champs de blés, où sa présence est modérément appréciée malgré sa belle allure. Non pas tant pour pour ses talents de suceuse de sève, mais parce que ses graines sombres se confondent et se mélangent avec celles du blé à l'heure des moissons. Lorsque c'est le cas, les semences du Mélampyre des champs donnent au pain des taches peu appétissantes, violacées-rougeâtres; une mie bigarrée un brin toxique pour certains auteurs, inoffensive pour d'autres... Difficile de trancher quant à la dangerosité de la baguette à pois rouges. Reste que la Sauvage doit à cette réputation son nom de baptême: Mélampyre vient du grec mélas, noir, et pyros, le blé, littéralement le «Blé noir».

Moue boudeuse de la fleur du Mélampyre des champs... Le dessin lui a déplu?

Si gâcher le pain est un méfait difficile à pardonner pour un esprit français, parcourons tout de même les travaux de Gerard Ducerf: le botaniste nous apprend (Encyclopédie des plantes bio-indicatrices volume 3) que c'est précisément la carence en azote du sol qui lève la dormance du Mélampyre des champs. En parasitant et en freinant les ardeurs des Poacée — de grandes consommatrices d'azote — notre vampire végétal enraye la dégradation des sols dans lesquels on aurait trop puisé... Ainsi, le Mélampyre des prés assure un contrepouvoir salutaire face aux graminées et aux céréales lorsque celles-ci risquent d’appauvrir le milieu à l'excès; encore une fois, la nature est bien faite, et rien n'est jamais strictement mauvais ou nuisible à l'échelle de l'interdépendance.

Feuilles rudes du Mélampyre des champs: opposées, sessiles, lancéolées, linéaires.

Plutôt que de finir dans une boulangerie, Le Mélampyre des champs préfère l'assistance du peuple fourmi pour disperser ses graines sur le territoire (myrmécochorie). Les semences, équipées d'une substance nourricière (élaïosome) pour appâter les insectes, sont embarquées jusque dans les fourmilières ou abandonnée en cours de route.

Fruits (capsules) du Melampyre des champs: le «Blé noir», ou le côté obscur de la baguette.

Et pour susciter au plus tôt la compagnie des fourmis autour de ses fleurs, le Melampyre des champs affiche un autre festin très généreux à leur destination: des petites glandes noires (nectaires) chargées d'un précieux nectar sont parsemées sur ses bractées flamboyantes.

Nectaires sur les bractées du Melampyre des champs: un restaurant trois étoiles pour le peuple fourmi.

Le genre Mélampyre est riche d'une petite dizaine d’espèces, tous hémiparasites. On reteindra pour les plus courants sur le sol français:

Le Mélampyre à crête (Melapyrum cristatum), une annuelle aux bractées dentées comme des crêtes qui fréquente les lisière et les clairières forestières. Commun dans l'est du pays, il se fait de plus en plus rare au fur et à mesure qu'on se rapproche de la côte ouest.

Le Mélampyre des prés (Melampyrum pratense), une annuelle au longues fleurs jaunes pâles (blanches en fin de floraison) disposées par paires, qu'on rencontre dans tout le pays à l'ombre des sous bois. Le Mélampyre des prés a aussi pour habitude de côtoyer les fourmis (qui dispersent ses graines); mais un autre spectacle attend l'observateur chanceux près de ses colonies, comme pourrait le raconter Olivier Pouvreau, le lépidoptériste de Sauvages du Poitou :

Quand la belle saison s’installe en Poitou, les prairies et lisières forestières s’égaient des papillons aux ailes orangées quadrillées de noir. Ils appartiennent au genre Melitaea (plus connu sous le nom de «Mélitées») dont l’étymologie vient de «miel», une référence non pas tant à leur couleur qu’à leur goût prononcé pour le nectar. Au sein de leur monde, l’une de ces Mélitées va nous occuper en particulier. Il s’agit de Melitaea athalia, appelée Damier Athalie ou justement, la Mélitée du mélampyre.

Mélitée du mélampyre (Melitaea athalia), Forêt de Moulière (86)

S’il arrive de la trouver sur coteau calcaire, la Mélitée du mélampyre est avant tout familière des allées forestières où elle butine ronces, marguerites, renoncules, bruyères… En Poitou, c’est une bête de juin-juillet dont les émergences peuvent être par endroits assez spectaculaires. Le 29 juin 2016, une randonnée en forêt de Moulière m’amena à en rencontrer une, puis deux, puis des dizaines! Je compris la cause de leur concentration: elle correspondait à la présence de belles stations de Mélampyre des prés, notre Sauvage servant de plante-hôte aux chenilles. Dans les faits, sur le revers des feuilles basses des Mélampyres, les Mélitées femelles vont déposer jusqu’à 400 œufs en plusieurs pontes. Les chenilles, assez grégaires, passeront l’hiver dans une feuille sèche à même la litière pour se nymphoser au printemps suivant, jamais loin de leurs Mélampyres chéries. Les Mélitées forment un genre complexe qui fait s’arracher les cheveux aux lépidoptéristes. Aussi, n’hésitez pas à nous envoyer vos clichés de ces papillons (si possible poitevins), l’équipe de Sauvage du Poitou se fera un plaisir tout capillaire de (tenter de) les identifier!

Colonie de Mélampyre des prés, Forêt de Moulière (86)

Pour aller plus loin :

- Melampyrum arvense sur Tela-botanica

- Melampyrum arvense : identification assistée par ordinateur

- Melampyrum cristatum sur Tela-botanica

- Melampyrum cristatum : identification assistée par ordinateur

- Melapyrum pratense sur Tela-botanica

- Melampyrum pratense : identification assistée par ordinateur

10/05/2018

10/05/2018

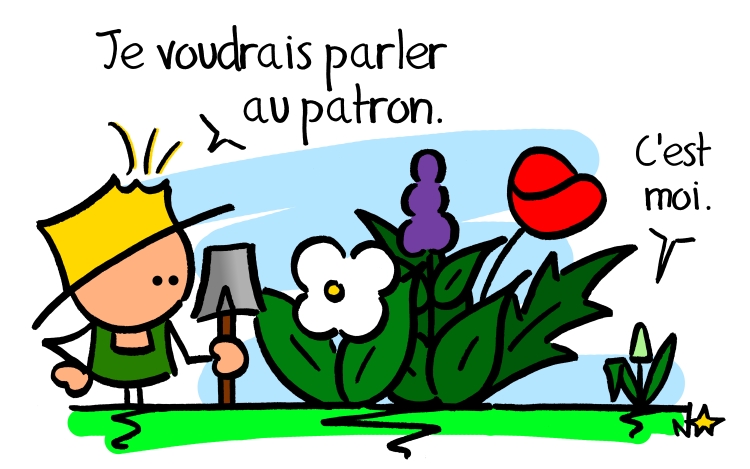

Pâturin annuel: c'est qui le patron? C'est Poa!

Poa annua (Pâturin annuel) appartient à l'incontournable clan des Poaceae, qu'on aura pourtant vite fait de contourner par manque de patience tant leur étude peut sembler ardu. Et pourtant... Les Poaceae — c'est à dire les herbes, les céréales, les pelouses et les gazons — sont la première famille végétale en terme de couverture terrestre: 20% de la couverture verte de la planète! Elles doivent leur nom de «Poacées» (anciennement «Graminées») à notre discret Pâturin annuel (Poa annua, Poa étant l'«herbe» en grec), qui se trouve être en tête du top 10 des sauvages les plus observées dans les villes de France (source Sauvages de ma rue).

Poa annua est donc le véritable boss du gang des herbes folles citadines. Pourtant, peu sont ceux qui le remarquent, le Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) lui volant généralement le titre et la vedette auprès du grand public. Mais si vous y prêtez attention, vous verrez que Poa annua est omniprésent (on le retrouve dans toute les régions tempérées du monde) et finirez surement par pousser un soupir admiratif devant son incroyable faculté d'adaptation. Chétif en milieu hostile, piétiné ou fier (jusqu'à 30cm) sur les sols généreux, Poa annua fait preuve d'une étonnante plasticité.

Pâturin annuel: ignoré, fauché, écrasé, piétiné, mais toujours vivant!

Les filles, le patron est revenu! Il est la! Le patron est revenu!

(Le bonheur est dans le pré, Étienne Chatiliez)

Poa annua, comme son nom et ses racines fibreuses le laisse penser, est une annuelle qui affectionne les sols nus et dégradés, les bords de routes (voire les routes), les trottoirs, les gazons ou les prairies dégarnies et piétinées. La Sauvage fleurit sans interruption durant toute sa vie qui dépasse souvent douze mois, assurant jusqu'à six générations par an en dehors des périodes de grand froid. Les semences peuvent germer dans les semaines qui suivent leur dispersion si les conditions de température et d'humidité sont réunies.

Pâturin annuel: premier sur le macadam.

Malgré son ahurissante capacité de reproduction, le frêle et discret Poa annua ne cause généralement guère de sueurs froides aux jardiniers... A l'exception des amateurs de pelouses parfaites: sa couleur claire et sa tendance à sécher rapidement en été pouvant faire tâche sur la moquette parfaite et mortifère d'un fairway de golf.

Pâturin annuel, Poitiers bords de Boivre

La Panicule (inflorescence) de Poa annua, lâche et peu fournie, dresse des rameaux caractéristiques quasiment disposés à angle droit. Reste que l'identification d'un membre du clan Poacée exige l’observation minutieuse de nombreux détails : le chaume de Poa annua est glabre, ses feuilles molles, un peu rugueuses au toucher, plissées en U ou en V. On note la présence d'une ligule courte (environ 3mm), mais pas d'oreillettes.

Épillets aplatis du Pâturin annuel

Ses épillets sont aplatis, les fleurs dépassent nettement des glumes. Les glumelles sont imbriquées et dénuées d’arêtes... Et pour tout ceux qui, face à ce vocabulaire ésotérique, se sentent égarés comme une fourmi amnésique dans un champ de Pâturin, rendez-vous sur notre article consacré au sujet.

Le genre Poa offre une vingtaine d'autres espèces. Plus grandes, vivaces et stolonifères, Poa trivialis (Pâturin commun) et Poa pratensis (Pâturin des prés) sont deux autres Sauvages communes qui peuvent se dresser jusqu'à un mètre de hauteur, comme une version XXL de notre Pâturin annuel. Histoire de ne assommer d'avantage le vaillant lecteur qui a probablement son comptant de mots savants pour l'heure, je laisse en bas d'article les liens vers leurs cartes d’identités exhaustives publiées sur l'excellent site Botarela.

Ligule longue et pointue du Pâturin commun.

Ligule courte et tronquée du Pâturin des prés.

Puisqu'il est de bon ton de se quitter sur de jolies histoire, prenons le temps d'en raconter quelques unes: Il était une pôa le Pâturin bulbeux (Poa bulbosa), un autre Pâturin citadin (bords de chemin, rocailles, vieux murs mais aussi prairies sèches...), discret et vivace, qui devait son nom à ses tiges renflées comme des bulbes à leur base.

Tiges renflées du Pâturin bulbeux, Poitiers porte de Paris

— Je suis affreuse...

— Une femme enceinte est toujours belle, ma chérie!

(Les parapluies de Cherbourg, Jacques Demy)

Le Pâturin bulbeux possède souvent l'étrange caractéristique d'être vivipare (on le considère alors comme la sous espèce Poa bulbosa var. vivipara), à l'image des mammifères que nous sommes: plutôt que d'abandonner ses semences aux graviers, les épillets de Poa bulbosa se transforment en bulbilles qui commencent à germer avant même d'avoir quitté l'inflorescence parentale.

Alors que nous commençons notre existence — pourtant terrienne — en un milieu secret et aquatique (le ventre de notre mère), le Pâturin bulbeux débute la sienne à quelques centimètres du sol, en un milieu ouvert et aérien, avant que de rejoindre le plancher des vaches... L'incroyable spectacle de son inflorescence devenue nursery est à la hauteur de l'histoire, jugez plutôt:

Pâturin bulbeux: une famille nombreuse en guise d'inflorescence.

Famille nombreuse, famille heureuse: on peut donc imaginer qu'ils vécurent comblés et que leur progéniture abonda comme du Pâturin annuel en ville. Et puisqu'on parle de progéniture, laissons l'histoire de la fin à Olivier Pouvreau, le conteur lépidoptériste de Sauvages du Poitou:

Si les Poa ne font pas partie des plantes les plus remarquées par le promeneur, elles sont cependant les cibles convoitées d’une importante sous-famille de papillons diurnes appelée Satyrinae. Nommons-les d’emblée:

De gauche à droite et de haut en bas: Tircis (Pararge aegeria), Myrtil (Maniola jurtina), Amaryllis (Pyronia tithonus), Procris (Coenonympha pamphilus), Tristan (Aphantopus hyperantus) et Mégère (Lasiommata megera).

Cet attrait qu’ils manifestent pour les Poa, quel est-il? Culinaire, bien entendu! Les Poa servent en effet de réserve de nourriture aux chenilles qui les consomment pendant la nuit, se cachant ensuite dans la base touffue de leur plante préférée durant le jour. Il se peut d’ailleurs que cette activité nocturne soit une des garanties de leur abondance, car les parasitoïdes (des espèces de diptères et d’hyménoptères, causes importantes de mortalité chez les papillons) sont diurnes. Et si vous tombez sur une de leurs chenilles (vu leur mimétisme, nous vous souhaitons bonne chance!), notez que toute chenille Satyrinae qui se respecte possèdera forcément deux petites cornes à l’extrémité de son abdomen.

Point commun entre cette bande de sauvageons ailés et nos discrètes Sauvages: tous sont aussi peu spectaculaires qu'abondants. Chercher l’exotisme des formes et des couleurs chez ces papillons serait comme faire concourir notre pâturin au concours de Miss Sauvages du Poitou (dont la gagnante remporte toujours une couronne de Pissenlits). Chez les Satyrinae, les espèces sont souvent sombres et presque monochromes même s’ils nous révèlent, de plus près, des dessins subtils et de beaux camaïeux de bruns, de gris, de fauves ainsi que de superbes ocelles (lorgnez un peu les dessous de la mégère). Ces papillons riment avec chaleur, agrémentant nos belles journées d’été de leur vol anarchique et sautillant dans les chemins, les champs et les bois. Myrtils, Procris, Tircis et Amaryllis sont encore abondants en Poitou et font partie des papillons les plus communs de France. La Mégère est localement commune, préférant les milieux ouverts et secs. Le Tristan, quant à lui, est forestier, plus rare et localisé.

Pour aller plus loin :

13/11/2017

13/11/2017

Rassemblez vos hommes. On se met en formation...

(Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg)

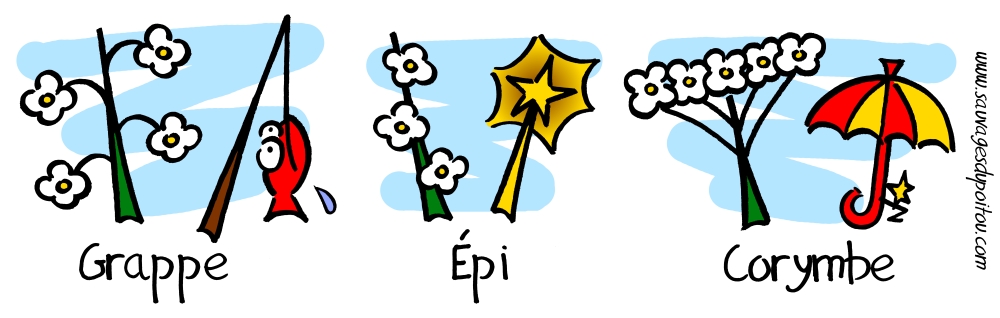

Grappe: ensemble de fleurs pédicellées sur un axe, le pédicelle étant la petite ramification qui porte la fleur, l'ultime pédoncule en quelque sorte.

Épi: ensemble de fleurs sessiles (dépourvues de pédicelle) sur un axe.

Corymbe: les fleurs, aux pédicelles de plus en plus courts au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet, s'épanouissent toutes sur un même plan.

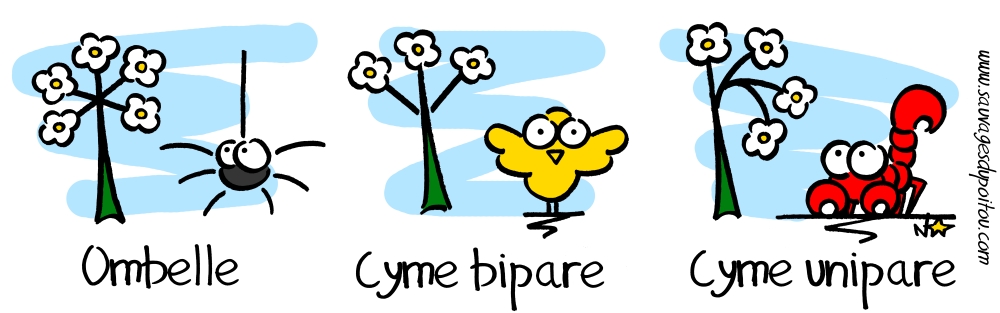

Ombelle: les fleurs sont portées par des pédicelles rayonnants, égaux ou presque.

Cyme bipare: deux axes secondaires s'insèrent sous l'axe principal (ex: Mouron des oiseaux).

Cyme unipare: sous l'axe principal s'insère une seule ramification secondaire, qui porte elle-même une ramification, etc. Lorsque l'ensemble dessine une «queue de scorpion», on parle de Cyme scorpioïde (ex: Myosotis des champs).

Comme pour les fleurs, la diversité des inflorescences peut être une réponse façonnée par l’évolution à la diversité des insectes qui les fréquentent (et vice versa, les insectes évoluant aussi pour répondre à l’anatomie de leurs fleurs préférées). Ainsi, grappes et épis sont bien adaptés au vol stationnaire de certains insectes, alors que les grandes ombelles forment des pistes d’atterrissage praticables pour les gros coléoptères.

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, et plusieurs combinaisons sont possibles. Vous connaissiez déjà les feuilles simples et les feuilles composées... Voilà maintenant les inflorescences simples et les inflorescences composées!

Exemple d'inflorescence composée: les grappes de grappes des fleurs du Troène commun (Ligustrum vulgare) qui forment ce qu'on appelle une «panicule». Ce n’est pas les butineurs qui se plaindront d'une telle surenchère, les fleurs du Troène commun étant aussi mellifères que parfumées.

Panicule dense du Troène commun, Poitiers quartier Chilvert

Il est une famille de Sauvages, les Apiaceae ou «Ombellifères», qui s'est fait une spécialité dans la confection d'ombelles sophistiquées. Certains membres du clan vont jusqu'à afficher des ombelles d'ombelles (on parle plutôt d'ombelles d'ombellules), à l'image de l’omniprésent Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) au printemps.

Ombelle d'ombellules du Cerfeuil des bois, Poitiers bords de Boivre

Je capitule! Vous m'avez conquis sans résistance!

(La Tulipe noire, Christian-Jacque)

Pourtant, même la plus inspirée des Ombellifères ne peut rivaliser avec l'ingéniosité des Asteracées (les «Composées») qui semblent atteindre des sommets d'astuce en matière d'inflorescence. Il faut dire que les Astéracées sont une des familles les plus récentes dans la grande histoire de l'évolution végétale, et qu'elles bénéficient à ce titre des trouvailles les plus modernes en matière de reproduction.

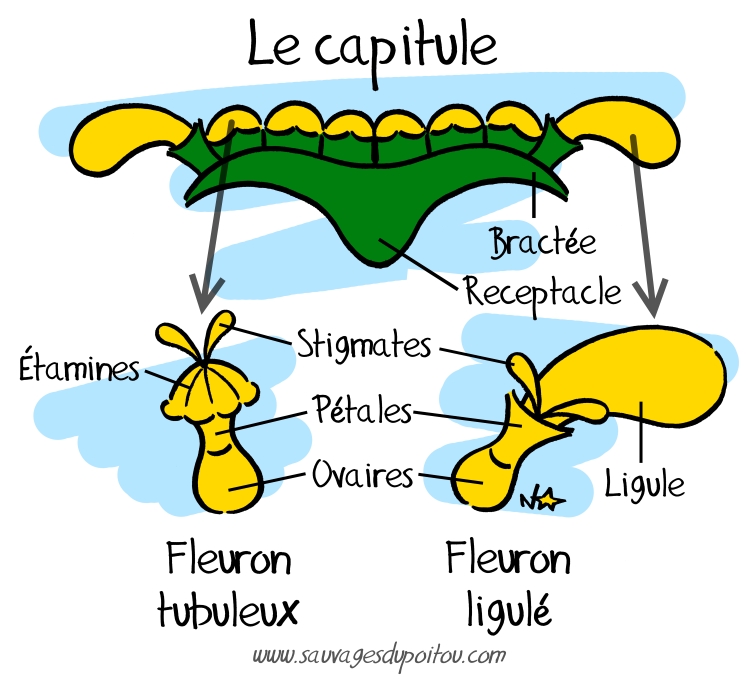

Les Astéracées ont miniaturisé leurs fleurs, de manière à pouvoir en entasser le plus grand nombre sur un seul réceptacle... Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais elles ont aussi conçu un emballage marketing très particulier à destination des butineurs: les minuscules fleurs (les «fleurons») sont regroupées en une inflorescence qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique, nommée capitule. Ainsi, certaines fleurs se chargent d'imiter les pétales à la périphérie (les fleurons ligulés), pendant que les autres dessinent un cœur au centre (les fleurons tubuleux). Le butineur, pensant plonger dans une fleur aux rondeurs généreuses, pollinise d'un coup d'un seul une myriade de fleurs...

Si l'on appelle sépales les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une fleur, on appelle bractées les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une inflorescence (ou un capitule). La collerette formée par l''ensemble des bractées se nomme involucre.

Difficile de rendre hommage à la richesse des fleurs à capitule en quelques coups de crayons. Les variations sur ce thème sont nombreuses : les fleurons peuvent être stériles, mâles, femelles ou les deux en même temps. Le dessin ci-dessus pourrait illustrer, par exemple, le capitule du Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), qui présente des fleurons tubuleux hermaphrodites (mâles et femelles) au centre de ses fleurs, et des fleurons ligulés strictement femelles à leur périphérie.

Capitules du Séneçon jacobée, Poitiers bords de Boivre

En terme de pollinisation (et donc de reproduction) les Astéracées ont en quelque sorte initié l'ère industrielle du règne végétal! Marketing, efficacité, industrie... On ne fait pas dans la poésie champêtre, mais remarquez comme les fleurs à capitules vivent en parfaite adéquation avec leur temps (et donc le notre). Sur les 10 sauvages les plus obersvées dans les villes françaises (source Sauvages de ma rue), la moitié sont des Asteracées: Pissenlit, Laiteron potager, Laitue scariole, Séneçon commun et Vergerette du Canada. Alors si vous découvrez avec cet article les subtilités du capitule, sachez que vous avez forcément observés ceux ci à maintes reprises, et ce depuis votre tendre enfance...

Capitule de la Marguerite commune, Biard (86)

Enfin, regardons de près les fleurs de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium): si cette sauvage a l'allure d'une Ombellifère, elle n'en a que l'allure. Chacune des petites fleurs de ses corymbes est en réalité un capitule constitué de fleurons tubuleux et ligulés blancs (parfois rosés). On peut dire de ce membre de la famille Asteracée que ses inflorescences (composées) sont des corymbes de capitules... Pas moins!

T’es comme Superman, mais sans les collants.

(90210 Beverly Hills, Rob Thomas)

Pourtant, même la légendaire Achillée s'incline devant l’Edelweiss (Leontopodium nivale), une montagnarde qu'on rencontrera peut être si l'on parvient à passer la barre des 1200 mètres d’altitude (même avec une échelle de pompier, c'est impensable dans le Poitou). L'Edelweiss rassemble des capitules jaunes (composés de fleurons tubuleux) par paquet de cinq ou six, et les entoure d'une couronne de feuilles blanches pointues et duveteuses (des bractées) qui revêtent l'allure de pétales. En somme, l’Edelweiss, une super Sauvage, a inventé le capitule de capitules, le super capitule!

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (4): les fleurs régulières

- Le vocabulaire de la botanique (5): les fleurs irrégulières

- Le vocabulaire de la botanique (7): Poacées, herbes, céréales, pelouses et gazons

Articles consacrés à la pollinisation par les insectes sur Sauvages du Poitou:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

Pour aller plus loin:

- L'inflorescence sur Wikipedia.