01/05/2019

01/05/2019

Quand sonne l'heure de la Renoncule âcre, Saint Benoît

A l'heure de notre rendez-vous de printemps avec Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, une vingtaine d'apprentis naturalistes se réunissent au cœur des praires de la Varenne à Saint-Benoît (86) en bord de Clain. On partage le paysage avec quelques pêcheurs, à la lumière des milliers de «boutons d'or» (Renoncule âcre, Ranunculus acris) qui éclairent la prairie.

Maestro Baron into the wild (Saint-Benoît, Mai 2019)

Avant d'entamer la promenade, Yves Baron nous montre un cliché de la belle Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) tirée d'un de ses ouvrage. Il faudrait un miracle pour qu'on la croise aujourd'hui (sa floraison est probablement passée d'une ou deux semaines); mais en bons naturalistes, nous sommes prédisposés à croire aux miracles!

Les plantes sauvages et leurs milieux en Poitou-Charentes de Yves Baron, édité chez Atlantique.

L'entame de l'excursion nous arrête près du tronc très habité d'un Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Les graffitis naturels sur l’écorce sont autant d'hépatiques et de lichens; Yves Baron nous rappelle que maints trésors restent probablement à découvrir pour qui veut s'en donner la peine, hépatiques et lichens faisant rarement l'objet de grandes prospections. Avis aux amateurs!

Frêne, hépatiques et lichens, Saint Benoît (86)

Les fleurs d'or de la Barbarée commune (Barbarea vulgaris) tentent de rivaliser avec les grandes renoncules. A côté, l’Alliaire (Alliaria petiolata) affiche aussi des fleurs à 4 pétales, une signature de la famille des Brassicacées, anciennement nommées Crucifères à cause de leurs pétales en croix. L'Alliaire, ou «Herbe à l'ail» en Poitou, est une excellente salade sauvage, pour peu qu'on n'en apprécie l'amertume.

Barbarée commune (à gauche) et Alliaire (à droite), Saint Benoît (86)

Les Brassicacées se démarquent aussi de par leurs fruits secs (des siliques) aux formes géométriques variées. C'est le cas de la Capselle Bourse à Pasteur (Capsella bursa-pastoris) qui tire son nom de ses fruits évoquant un porte monnaie de curé selon les anciens... Pour nous, ils ont plutôt la forme d'un cœur ou d'un like, tout est question de génération!

Capselle Bourse à Pasteur: likez moi ! (Saint Benoît)

Subsistent encore quelques fleurs de Cardamine des prés (Cardamine pratensis), une autre Brassicacée, plus connue sous le nom de Cressonnette pour la saveur piquante de ses feuilles, appréciées en salade de printemps. La Consoude officinale (Symphytum officinale) invite le groupe à échanger quelques recettes qui mettent à l'honneur ses feuilles, en beignets ou en filets panés comme des poissons. Avec les recommandations d'usage qui s'imposent: les alcaloïdes hépatotoxiques contenus dans ses feuilles incitent à faire preuve de modération quant à sa consommation.

Cardamine des prés (à gauche) et Consoude officinale (à droite), Saint-Benoît (86)

Puisqu’il est question de plantes comestibles, le botaniste nous rappelle que l'exercice d'identification requiert une bonne dose d'entrainement: la famille des Ombellifères par exemple compte dans ses rangs des membres très semblables, tantôt savoureuses, tantôt mortelles. Pour appuyer ses dires, les feuilles d'un Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) s'entremêlent avec celles d'un Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum): le premier est comestible, l'autre est toxique.

Cerfeuil des bois (au premier plan) et Cerfeuil penché (au second plan): la cueillette sauvage est un sport extrême qui ne se pratique guère à la légère...

Des banquets de chenilles Hyponomeutes (Yoponomeuta sp.) dans les Fusains (Euonymus europaeus) nous rappellent que nous ne sommes pas les seuls à penser casse-croûte en battant la campagne. Un peu plus loin dans les haies se succèdent Cornouillers mâles (Cornus mas) et Amélanchiers (Amelanchier ovalis). Leur présence, peu courante dans la Vienne, réjouit le botaniste, mais leur disposition et leur alternance parfaites nous laissent penser qu'ils ne sont pas arrivés là tout seul...

10/05/2018

10/05/2018

Pâturin annuel: c'est qui le patron? C'est Poa!

Poa annua (Pâturin annuel) appartient à l'incontournable clan des Poaceae, qu'on aura pourtant vite fait de contourner par manque de patience tant leur étude peut sembler ardu. Et pourtant... Les Poaceae — c'est à dire les herbes, les céréales, les pelouses et les gazons — sont la première famille végétale en terme de couverture terrestre: 20% de la couverture verte de la planète! Elles doivent leur nom de «Poacées» (anciennement «Graminées») à notre discret Pâturin annuel (Poa annua, Poa étant l'«herbe» en grec), qui se trouve être en tête du top 10 des sauvages les plus observées dans les villes de France (source Sauvages de ma rue).

Poa annua est donc le véritable boss du gang des herbes folles citadines. Pourtant, peu sont ceux qui le remarquent, le Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) lui volant généralement le titre et la vedette auprès du grand public. Mais si vous y prêtez attention, vous verrez que Poa annua est omniprésent (on le retrouve dans toute les régions tempérées du monde) et finirez surement par pousser un soupir admiratif devant son incroyable faculté d'adaptation. Chétif en milieu hostile, piétiné ou fier (jusqu'à 30cm) sur les sols généreux, Poa annua fait preuve d'une étonnante plasticité.

Pâturin annuel: ignoré, fauché, écrasé, piétiné, mais toujours vivant!

Les filles, le patron est revenu! Il est la! Le patron est revenu!

(Le bonheur est dans le pré, Étienne Chatiliez)

Poa annua, comme son nom et ses racines fibreuses le laisse penser, est une annuelle qui affectionne les sols nus et dégradés, les bords de routes (voire les routes), les trottoirs, les gazons ou les prairies dégarnies et piétinées. La Sauvage fleurit sans interruption durant toute sa vie qui dépasse souvent douze mois, assurant jusqu'à six générations par an en dehors des périodes de grand froid. Les semences peuvent germer dans les semaines qui suivent leur dispersion si les conditions de température et d'humidité sont réunies.

Pâturin annuel: premier sur le macadam.

Malgré son ahurissante capacité de reproduction, le frêle et discret Poa annua ne cause généralement guère de sueurs froides aux jardiniers... A l'exception des amateurs de pelouses parfaites: sa couleur claire et sa tendance à sécher rapidement en été pouvant faire tâche sur la moquette parfaite et mortifère d'un fairway de golf.

Pâturin annuel, Poitiers bords de Boivre

La Panicule (inflorescence) de Poa annua, lâche et peu fournie, dresse des rameaux caractéristiques quasiment disposés à angle droit. Reste que l'identification d'un membre du clan Poacée exige l’observation minutieuse de nombreux détails : le chaume de Poa annua est glabre, ses feuilles molles, un peu rugueuses au toucher, plissées en U ou en V. On note la présence d'une ligule courte (environ 3mm), mais pas d'oreillettes.

Épillets aplatis du Pâturin annuel

Ses épillets sont aplatis, les fleurs dépassent nettement des glumes. Les glumelles sont imbriquées et dénuées d’arêtes... Et pour tout ceux qui, face à ce vocabulaire ésotérique, se sentent égarés comme une fourmi amnésique dans un champ de Pâturin, rendez-vous sur notre article consacré au sujet.

Le genre Poa offre une vingtaine d'autres espèces. Plus grandes, vivaces et stolonifères, Poa trivialis (Pâturin commun) et Poa pratensis (Pâturin des prés) sont deux autres Sauvages communes qui peuvent se dresser jusqu'à un mètre de hauteur, comme une version XXL de notre Pâturin annuel. Histoire de ne assommer d'avantage le vaillant lecteur qui a probablement son comptant de mots savants pour l'heure, je laisse en bas d'article les liens vers leurs cartes d’identités exhaustives publiées sur l'excellent site Botarela.

Ligule longue et pointue du Pâturin commun.

Ligule courte et tronquée du Pâturin des prés.

Puisqu'il est de bon ton de se quitter sur de jolies histoire, prenons le temps d'en raconter quelques unes: Il était une pôa le Pâturin bulbeux (Poa bulbosa), un autre Pâturin citadin (bords de chemin, rocailles, vieux murs mais aussi prairies sèches...), discret et vivace, qui devait son nom à ses tiges renflées comme des bulbes à leur base.

Tiges renflées du Pâturin bulbeux, Poitiers porte de Paris

— Je suis affreuse...

— Une femme enceinte est toujours belle, ma chérie!

(Les parapluies de Cherbourg, Jacques Demy)

Le Pâturin bulbeux possède souvent l'étrange caractéristique d'être vivipare (on le considère alors comme la sous espèce Poa bulbosa var. vivipara), à l'image des mammifères que nous sommes: plutôt que d'abandonner ses semences aux graviers, les épillets de Poa bulbosa se transforment en bulbilles qui commencent à germer avant même d'avoir quitté l'inflorescence parentale.

Alors que nous commençons notre existence — pourtant terrienne — en un milieu secret et aquatique (le ventre de notre mère), le Pâturin bulbeux débute la sienne à quelques centimètres du sol, en un milieu ouvert et aérien, avant que de rejoindre le plancher des vaches... L'incroyable spectacle de son inflorescence devenue nursery est à la hauteur de l'histoire, jugez plutôt:

Pâturin bulbeux: une famille nombreuse en guise d'inflorescence.

Famille nombreuse, famille heureuse: on peut donc imaginer qu'ils vécurent comblés et que leur progéniture abonda comme du Pâturin annuel en ville. Et puisqu'on parle de progéniture, laissons l'histoire de la fin à Olivier Pouvreau, le conteur lépidoptériste de Sauvages du Poitou:

Si les Poa ne font pas partie des plantes les plus remarquées par le promeneur, elles sont cependant les cibles convoitées d’une importante sous-famille de papillons diurnes appelée Satyrinae. Nommons-les d’emblée:

De gauche à droite et de haut en bas: Tircis (Pararge aegeria), Myrtil (Maniola jurtina), Amaryllis (Pyronia tithonus), Procris (Coenonympha pamphilus), Tristan (Aphantopus hyperantus) et Mégère (Lasiommata megera).

Cet attrait qu’ils manifestent pour les Poa, quel est-il? Culinaire, bien entendu! Les Poa servent en effet de réserve de nourriture aux chenilles qui les consomment pendant la nuit, se cachant ensuite dans la base touffue de leur plante préférée durant le jour. Il se peut d’ailleurs que cette activité nocturne soit une des garanties de leur abondance, car les parasitoïdes (des espèces de diptères et d’hyménoptères, causes importantes de mortalité chez les papillons) sont diurnes. Et si vous tombez sur une de leurs chenilles (vu leur mimétisme, nous vous souhaitons bonne chance!), notez que toute chenille Satyrinae qui se respecte possèdera forcément deux petites cornes à l’extrémité de son abdomen.

Point commun entre cette bande de sauvageons ailés et nos discrètes Sauvages: tous sont aussi peu spectaculaires qu'abondants. Chercher l’exotisme des formes et des couleurs chez ces papillons serait comme faire concourir notre pâturin au concours de Miss Sauvages du Poitou (dont la gagnante remporte toujours une couronne de Pissenlits). Chez les Satyrinae, les espèces sont souvent sombres et presque monochromes même s’ils nous révèlent, de plus près, des dessins subtils et de beaux camaïeux de bruns, de gris, de fauves ainsi que de superbes ocelles (lorgnez un peu les dessous de la mégère). Ces papillons riment avec chaleur, agrémentant nos belles journées d’été de leur vol anarchique et sautillant dans les chemins, les champs et les bois. Myrtils, Procris, Tircis et Amaryllis sont encore abondants en Poitou et font partie des papillons les plus communs de France. La Mégère est localement commune, préférant les milieux ouverts et secs. Le Tristan, quant à lui, est forestier, plus rare et localisé.

Pour aller plus loin :

20/10/2017

20/10/2017

Bouquet de fleurs sauvages zygomorphes du Poitou!

(Dans l'ordre: Lamier jaune, Vesce cultivée, Aristoloche clématite, Orchis bouc, Orobanche, Orchis vert, Violette odorante, Lamier pourpre et Euphraise raide)

Après l'article consacré aux fleurs régulières (les fleurs en tout point symétriques par rapport à leur centre, de forme «classique» et circulaire en somme), il est temps de se pencher vers des spécimens d'apparence plus excentrique: les fleurs irrégulières (ou «zygomorphes») qui apportent avec leurs silhouettes alambiquées un cortège de nouveaux mots. On peut dégager quelques clans de Sauvages emblématiques (mais pas exclusifs) au sein de ce courant botanico-artistique.

On dirait un Picasso période déstructurée!

(Sacré Robin des Bois, Mel Brooks)

La famille Fabaceae (où se côtoient des célébrités telles que les Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses...) est une des plus riches en matière de fleurs irrégulières. Et plus particulièrement ses membres qualifiés de «Papilionacés»: c'est dans les filets des amateurs de papillons, mais surtout au fond des cales des voiliers de plaisance (Hisse et ho!) qu'on va attraper les mots nous permettant de décrire leur cinq pétales.

Étendard : le pétale supérieur, généralement le plus large.

Ailes : les deux pétales latéraux.

Carène : ensemble des deux pétales inférieurs.

Les fleurs jaunes vif d'un Genêt à balais (Cytisus scoparius) s’avèrent très pédagogique: on observe sans peine l’étendard au-dessus, de même que les deux ailes disposées de chaque côté de la carène (la carène est en fait composée de deux pétales soudés entre eux).

L’Argus bleu (Polyommatus icarus) face au Lotier corniculé (Lotus corniculatus): un papillon et une Papillonacée, deux amis forcément inséparables! Le large étendard du Lotier corniculé, bombé vers l’avant comme s’il avait le vent dans le dos, surplombe les deux ailes. Les ailes recouvrent et cachent une carène fortement coudée, comme une petite corne. C’est peut-être de là que la sauvage tire son nom, corniculatus étant la corne en latin.

T’es mal placé dans la chaîne alimentaire pour faire ta grande gueule!

(L’âge de glace, Chris Wedge et Carlos Saldanha)

Du côté des Lamiaceae (anciennement «Labiées»), représentées par les Menthes, Mélisses, Thyms, Romarins, ou Origans, on puise l'inspiration dans la mythologie grecque: la jeune et séduisante Lamia était l'amante de Zeus. Un jour, la femme du Dieu, Héra la jalouse, tua leur enfant illégitime. Lamia, inconsolable, décida qu'aucune mère n'avait le droit d'être heureuse, et se transforma en un monstre qui mangeait les enfants des autres! Ainsi, les fleurs des Lamiaceae qui évoquent une gueule ouverte doivent leur nom à la terrible ogresse... Leurs pétales deviennent tout naturellement des «lèvres».

Les lèvres se présentent toujours deux par deux: une supérieure et une inférieure (quoi de plus normal pour une bouche). Quant à l'entrée du tube formé par la corolle, elle est désignée comme étant... «La gorge»!

Fleurs du Romarin officinal (Rosmarinus officinalis): la lèvre supérieure de la corolle forme une sorte de «casque» fendu (on appelle «casque» un sépale ou un pétale supérieur recourbé vers l'avant). La lèvre inférieure possède trois lobes, le central plus large et concave: c'est la «piste d'atterrissage» pour les butineurs.

Fleurs de la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum): Les grandes corolles blanche ou roses de la Mélitte à feuilles de mélisse — une forestière qui fleurit entre mai et juillet — sont composées d’un tube très saillant, à gorge très élargie. La lèvre supérieure, un peu concave, est entière. La lèvre inférieure se découpe en trois lobes étalés : deux lobes latéraux et un grand lobe médian plus foncé, comme une grosse langue pendante. Bien souvent, c’est la première chose qui nous frappe lorsqu’on rencontre une Lamiacée en fleur : elle nous tire la langue !

Les fleurs zygomorphes des Lamiacées cachent parfois des mécanismes complexes, destinés à favoriser leur reproduction. Ainsi, les butineurs qui s'engouffrent dans les corolles de la Sauge des prés (Salvia pratensis) s'opposent à des «barreaux» qui barrent l'accès au nectar. En forçant le passage, le butineur enclenche une mécanique de contrepoids qui fait pivoter des étamines vers le bas, jusqu'à ce que leur anthère touche le dos de l'insecte pour y déposer le pollen.

Les épaules ainsi saupoudrées, le butineur s'envole vers d'autres fleurs où son dos caressera la «langue de serpent» qui surplombe la fleur, en fait le style recourbé d'un pistil à maturité... Ingénieuse nature!

Sauge des prés et butineur, Chezeau (86)

Je suis un artiste et mon œuvre c’est moi.

(Hell, Bruno Chiche)

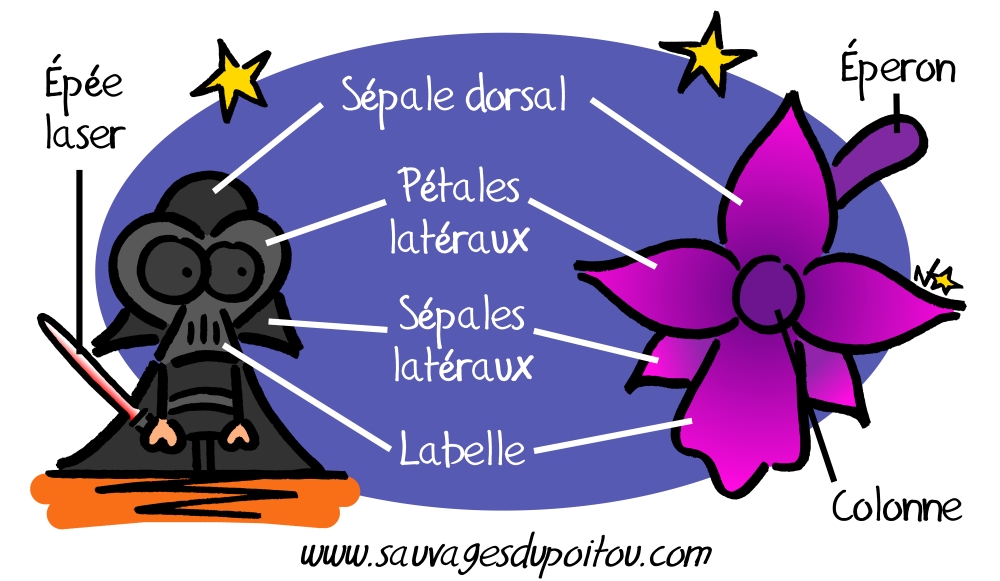

Les Orchidées (Orchidaceae) constituent une grande famille éclectique et c'est probablement en son sein qu'on trouve les artistes les plus perchés! Si le vocabulaire qui permet d'observer leurs chefs d’œuvres devient un poil plus hermétique, le piège réside surtout dans la ressemblance entre pétales et sépales (certains auteurs préfèrent même parler de six tépales), tous richement colorés. Disons qu'une fleur d'Orchidée présente généralement une structure à trois sépales (une première couronne extérieure) et trois pétales (une seconde couronne intérieure), disposés autour d'une pièce centrale nommée «colonne» qui regroupe les organes sexuels de la plante. Plongeons du côté obscur de la botanique:

Fleurs l'Orchis bouffon (Anacamptis morio): les trois sépales et les deux pétales latéraux, nettement striés, forment un «casque» qui protège la colonne. Le labelle, plus large que long, est maculé en son centre, divisé en trois lobes (les lobes latéraux sont crénelés) et prolongé à l’arrière par un éperon. C'est généralement une offrande de nectar qui permet aux sauvages d'attirer les butineurs dans leurs fleurs; l’éperon peut en constituer la réserve. Mais chez la plupart des Orchidées, l’éperon n’est qu’un leurre dénué de récompense. Ainsi, notre Orchis bouffon n’a rien d’autre à offrir à ses visiteurs que de belles promesses dans un emballage trompeur.

Les Orchidées usent de nombreux subterfuges de ce genre pour attirer les pollinisateurs. Chez les Ophrys par exemple, le labelle s'est transformé au fil de l'évolution en une imitation de la seule chose qui compte plus qu'un festin aux yeux d'un insecte: un partenaire pour la reproduction.

Je vous invite à nous retrouver dans un prochain article, où il sera question des inflorescences particulières en grappes, en ombelles, en corymbes ou encore en capitules (pour ne citer que les plus célèbres), et du vocabulaire spécifique aux Poaceae (ou Graminées), des Sauvages aux fleurs très discrètes. To be continued...

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Société Française d'Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée