01/05/2019

01/05/2019

Quand sonne l'heure de la Renoncule âcre, Saint Benoît

A l'heure de notre rendez-vous de printemps avec Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, une vingtaine d'apprentis naturalistes se réunissent au cœur des praires de la Varenne à Saint-Benoît (86) en bord de Clain. On partage le paysage avec quelques pêcheurs, à la lumière des milliers de «boutons d'or» (Renoncule âcre, Ranunculus acris) qui éclairent la prairie.

Maestro Baron into the wild (Saint-Benoît, Mai 2019)

Avant d'entamer la promenade, Yves Baron nous montre un cliché de la belle Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) tirée d'un de ses ouvrage. Il faudrait un miracle pour qu'on la croise aujourd'hui (sa floraison est probablement passée d'une ou deux semaines); mais en bons naturalistes, nous sommes prédisposés à croire aux miracles!

Les plantes sauvages et leurs milieux en Poitou-Charentes de Yves Baron, édité chez Atlantique.

L'entame de l'excursion nous arrête près du tronc très habité d'un Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Les graffitis naturels sur l’écorce sont autant d'hépatiques et de lichens; Yves Baron nous rappelle que maints trésors restent probablement à découvrir pour qui veut s'en donner la peine, hépatiques et lichens faisant rarement l'objet de grandes prospections. Avis aux amateurs!

Frêne, hépatiques et lichens, Saint Benoît (86)

Les fleurs d'or de la Barbarée commune (Barbarea vulgaris) tentent de rivaliser avec les grandes renoncules. A côté, l’Alliaire (Alliaria petiolata) affiche aussi des fleurs à 4 pétales, une signature de la famille des Brassicacées, anciennement nommées Crucifères à cause de leurs pétales en croix. L'Alliaire, ou «Herbe à l'ail» en Poitou, est une excellente salade sauvage, pour peu qu'on n'en apprécie l'amertume.

Barbarée commune (à gauche) et Alliaire (à droite), Saint Benoît (86)

Les Brassicacées se démarquent aussi de par leurs fruits secs (des siliques) aux formes géométriques variées. C'est le cas de la Capselle Bourse à Pasteur (Capsella bursa-pastoris) qui tire son nom de ses fruits évoquant un porte monnaie de curé selon les anciens... Pour nous, ils ont plutôt la forme d'un cœur ou d'un like, tout est question de génération!

Capselle Bourse à Pasteur: likez moi ! (Saint Benoît)

Subsistent encore quelques fleurs de Cardamine des prés (Cardamine pratensis), une autre Brassicacée, plus connue sous le nom de Cressonnette pour la saveur piquante de ses feuilles, appréciées en salade de printemps. La Consoude officinale (Symphytum officinale) invite le groupe à échanger quelques recettes qui mettent à l'honneur ses feuilles, en beignets ou en filets panés comme des poissons. Avec les recommandations d'usage qui s'imposent: les alcaloïdes hépatotoxiques contenus dans ses feuilles incitent à faire preuve de modération quant à sa consommation.

Cardamine des prés (à gauche) et Consoude officinale (à droite), Saint-Benoît (86)

Puisqu’il est question de plantes comestibles, le botaniste nous rappelle que l'exercice d'identification requiert une bonne dose d'entrainement: la famille des Ombellifères par exemple compte dans ses rangs des membres très semblables, tantôt savoureuses, tantôt mortelles. Pour appuyer ses dires, les feuilles d'un Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) s'entremêlent avec celles d'un Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum): le premier est comestible, l'autre est toxique.

Cerfeuil des bois (au premier plan) et Cerfeuil penché (au second plan): la cueillette sauvage est un sport extrême qui ne se pratique guère à la légère...

Des banquets de chenilles Hyponomeutes (Yoponomeuta sp.) dans les Fusains (Euonymus europaeus) nous rappellent que nous ne sommes pas les seuls à penser casse-croûte en battant la campagne. Un peu plus loin dans les haies se succèdent Cornouillers mâles (Cornus mas) et Amélanchiers (Amelanchier ovalis). Leur présence, peu courante dans la Vienne, réjouit le botaniste, mais leur disposition et leur alternance parfaites nous laissent penser qu'ils ne sont pas arrivés là tout seul...

06/11/2018

06/11/2018

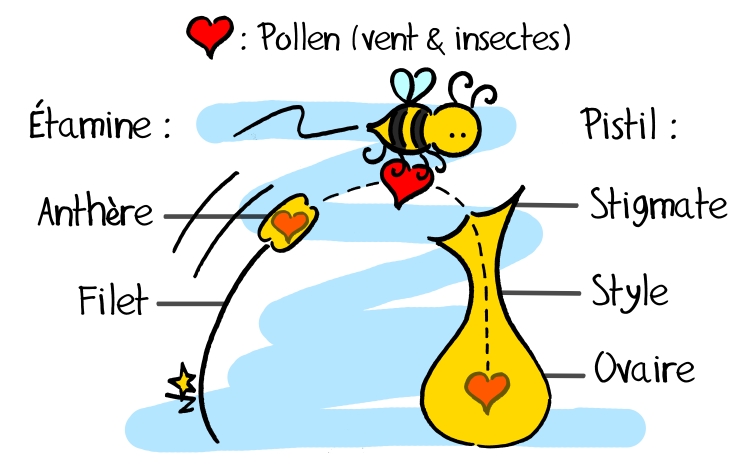

Souvenez-vous de notre petite leçon de botanique joyeuse consacrée aux fleurs. Il était question de sexualité et du rôle indispensable des insectes (ou du vent) dans la reproduction des Sauvages:

Cette nouvelle série d'articles vous propose d'explorer plus avant les mécanismes de la pollinisation mis en œuvre par les insectes. Laissons Olivier Pouvreau, le lépidoptériste de Sauvages du Poitou, nous conter quelques fables naturalistes, en commençant par celle de la Sauvage et du coléoptère...

Au cours de vos pérégrinations champêtres, il vous est sûrement arrivé de rencontrer une Cétoine dorée (Cetonia aurata), ce coléoptère aux reflets métalliques qui tient autant de l’insecte que du bijou. En vous approchant de la bestiole, accrochée à une Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), vous l’avez peut-être vue brouter comme une vache les fleurs de la Sauvage, se remplissant la panse de pollen.

Cétoine dorée visitant une Reine-des-prés: la Reine et son joyau!

A première vue, on pourrait croire qu'en tordant ainsi les étamines et le pistil, cette Cétoine castre la plante. En réalité - c’est là un des arrangements géniaux que la nature a concocté - le coléoptère féconde la fleur tout en l'esquintant. En effet, au cours de son broutage, la Cétoine s'est couverte de grains de pollen qui se sont collés sur son corps. Alors, au passage, l'insecte en dépose une partie sur le pistil. Ce phénomène, non recherché par notre Cétoine, parfaitement aléatoire (tout comme le vent, un autre grand pollinisateur), fonde le principe de base de la pollinisation des plantes par les insectes floricoles. Mais celle-ci est plus ou moins efficace et varie selon les différents ordres d’insectes, comme nous le verrons au cours de cette série d'articles dédiés aux pollinisateurs à six pattes.

L'interlocuteur me semble, comment dirais-je... Un peu rustique, le genre agricole.

(Les Tontons flingueurs, Georges Lautner)

Revenons à notre Cétoine et à ses cousins coléoptères. Leur relation de pollinisation avec les fleurs se nomme cantharophilie et correspond, du point de vue de l‘évolution des insectes pollinisateurs, au stade le plus archaïque. Pourquoi? Parce que la plupart des coléoptères possède des pièces buccales de type broyeur, non des langues sophistiquées comme celles des mouches ou des abeilles, encore moins des trompes comme celles des papillons. Autant dire que du point de vue des techniques de prélèvement du nectar, les coléoptères ne font pas dans la dentelle.

Gros plan sur la bouche (appelée clypeus) de cette Trichie fasciée (Trichius fasciatus): un petit côté bec de canard, une ergonomie de brouteur plus appropriée à la tonte des étamines qu’à l’absorption du nectar.

Notre Cétoine, comme certains coléoptères, ne se nourrit pas de nectar mais de pollen. Les dégâts qu’elle cause aux fleurs ne concernent pas seulement les organes sexuels mais aussi les pétales et d’autres pièces florales, ce qui en fait une pollinisatrice bourrue. Il arrive même que les dégâts causés à la fleur ne soient pas compensés par l’acte de pollinisation; le risque est d'autant plus grand lorsque le coléoptère est glabre, le pollen s'agrippant difficilement sur les insectes non poilus.

Duo de Draps mortuaires (Oxythyrea funesta) sur Marguerite commune (Leucanthemum vulgare). Ces cétoines

n'ont pas ménagé le capitule de la fleur: étamines, pistils, pétales, tout y passe!

D’autres espèces, comme celles du genre des Cérambycidés (ou longicornes), plus distinguées, se nourrissent tant de pollen (qu’elles ramassent avec leurs mandibules) que de nectar (qu’elles lèchent avec les autres pièces buccales mieux adaptées). Quel est le secret de cette adaptation? Plutôt que d'avoir des mandibules perpendiculaires à l’axe du corps, les longicornes ont un cou et des mâchoires dirigées vers l’avant, dans le prolongement du corps, ce qui leur permet de siroter le nectar en profondeur dans la fleur.

Les fleurs sont aussi des lieux de rencontre: ici un couple de Pseudovadonies livides (Pseudovadonia livida) dont on note la forme des pièces buccales mieux adaptées au butinage que d'autres coléoptères.

Ici, un couple de Petits Capricornes (Cerambyx scopolii), des longicornes floricoles… et sans pudeur à table!

Les coléoptères apprécient avant tout les fleurs aux odeurs fortes et fruitées offrant des nectars très sucrés. Les Sauvages les plus visitées présentent des inflorescences larges regroupant des petites fleurs (Apiacées, Sureau, Sorbier…), mais également des fleurs isolées à large corolle (Rosacées, Renonculacées…). D’ailleurs, ne surnomme-t-on pas notre Cétoine dorée «Hanneton des roses»? Par leur planitude et leur ouverture, ces fleurs offrent des pistes d’atterrissage de premier choix, ainsi qu'un accès facilité au pollen et au divin breuvage.

L'inflorescence plate de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium) en fait une Sauvage très courue par les coléoptères. Ce Sténoptère roux (Stenopterus rufus) ne s'y est pas trompé… et l’Achillée non plus : son pollen s'agglomère facilement dans les poils de l’insecte, ce qui lui permet d’être facilement transporté de pistil en pistil.

«Plus lourd que l’air, à peine dirigeable, têtu et ronchonnant, il arrive tout de même au but, avec ses ailes en chocolat.»

(Chapitre «Hanneton» dans «Histoires naturelles», Jules Renard)

Dans nos contrées tempérées, s’ils sont d’indéniables pollinisateurs, les coléoptères n’arrivent cependant pas à la patte des mouches, abeilles et autres papillons car ils sont nettement plus statiques qu’eux. Pourquoi dépenser de l’énergie de fleur en fleur alors que, protégés par leur carapace et leurs sécrétions répulsives, ils peuvent se la couler douce dans les corolles durant des heures? Bref, la cantharophilie, c’est un peu de la pollinisation peinarde: on choisit des fleurs faciles à butiner pour y faire bronzette. Pas étonnant que notre Cétoine soit aussi dorée!

Pour aller plus loin:

- La Cétoine dorée (Cetonia aurata) sur le site Quel est cet animal?

- Le Drap mortuaire (Oxythyrea funesta) sur le site Quel est cet animal?

- Le Petit Capricorne (Cerambyx scopolii) sur le site Quel est cet animal?

- Le Sténoptère roux (Stenopterus rufus) sur le site Quel est cet animal?

- Les Coléoptères et les fleurs sur le site de l'Inra.

Ces deux espèces de chrysomèles du genre Cryptocephalus passent leur temps en chaise longue sur cette renoncule, transformée en terrasse!

04/06/2018

04/06/2018

Mélampyre des champs, Buxerolles (86)

Melampyrum arvense (Mélampyre des champs) appartient à la famille des Orobanchaceae, un clan qui regroupe nombre de Sauvages aux allures excentriques, plus ou moins parasitaires. Tel est le cas du Mélampyre des champs, qui conserve des fonctions chlorophylliennes tout en tirant sa subsistance des racines d'autres plantes autour de lui (essentiellement des Poacées ou Graminées). On dit qu'il est hémiparasite: comprenez à moitié pickpocket.

Mélampyre des champs : un compagnon que les Poacées préfèrent avoir en photo qu'en pension!

Ils font un pain dégueulasse... On se pète les dents dessus!

(Kaamelott, Alexandre Astier)

Le Mélampyre des champs est une annuelle qu'on croisera à l'occasion autour des champs et des prairies calcaires. L'affection que porte la Sauvage au clan Poaceae l'incite à fréquenter les céréales: elle vampirise parfois les champs de blés, où sa présence est modérément appréciée malgré sa belle allure. Non pas tant pour pour ses talents de suceuse de sève, mais parce que ses graines sombres se confondent et se mélangent avec celles du blé à l'heure des moissons. Lorsque c'est le cas, les semences du Mélampyre des champs donnent au pain des taches peu appétissantes, violacées-rougeâtres; une mie bigarrée un brin toxique pour certains auteurs, inoffensive pour d'autres... Difficile de trancher quant à la dangerosité de la baguette à pois rouges. Reste que la Sauvage doit à cette réputation son nom de baptême: Mélampyre vient du grec mélas, noir, et pyros, le blé, littéralement le «Blé noir».

Moue boudeuse de la fleur du Mélampyre des champs... Le dessin lui a déplu?

Si gâcher le pain est un méfait difficile à pardonner pour un esprit français, parcourons tout de même les travaux de Gerard Ducerf: le botaniste nous apprend (Encyclopédie des plantes bio-indicatrices volume 3) que c'est précisément la carence en azote du sol qui lève la dormance du Mélampyre des champs. En parasitant et en freinant les ardeurs des Poacée — de grandes consommatrices d'azote — notre vampire végétal enraye la dégradation des sols dans lesquels on aurait trop puisé... Ainsi, le Mélampyre des prés assure un contrepouvoir salutaire face aux graminées et aux céréales lorsque celles-ci risquent d’appauvrir le milieu à l'excès; encore une fois, la nature est bien faite, et rien n'est jamais strictement mauvais ou nuisible à l'échelle de l'interdépendance.

Feuilles rudes du Mélampyre des champs: opposées, sessiles, lancéolées, linéaires.

Plutôt que de finir dans une boulangerie, Le Mélampyre des champs préfère l'assistance du peuple fourmi pour disperser ses graines sur le territoire (myrmécochorie). Les semences, équipées d'une substance nourricière (élaïosome) pour appâter les insectes, sont embarquées jusque dans les fourmilières ou abandonnée en cours de route.

Fruits (capsules) du Melampyre des champs: le «Blé noir», ou le côté obscur de la baguette.

Et pour susciter au plus tôt la compagnie des fourmis autour de ses fleurs, le Melampyre des champs affiche un autre festin très généreux à leur destination: des petites glandes noires (nectaires) chargées d'un précieux nectar sont parsemées sur ses bractées flamboyantes.

Nectaires sur les bractées du Melampyre des champs: un restaurant trois étoiles pour le peuple fourmi.

Le genre Mélampyre est riche d'une petite dizaine d’espèces, tous hémiparasites. On reteindra pour les plus courants sur le sol français:

Le Mélampyre à crête (Melapyrum cristatum), une annuelle aux bractées dentées comme des crêtes qui fréquente les lisière et les clairières forestières. Commun dans l'est du pays, il se fait de plus en plus rare au fur et à mesure qu'on se rapproche de la côte ouest.

Le Mélampyre des prés (Melampyrum pratense), une annuelle au longues fleurs jaunes pâles (blanches en fin de floraison) disposées par paires, qu'on rencontre dans tout le pays à l'ombre des sous bois. Le Mélampyre des prés a aussi pour habitude de côtoyer les fourmis (qui dispersent ses graines); mais un autre spectacle attend l'observateur chanceux près de ses colonies, comme pourrait le raconter Olivier Pouvreau, le lépidoptériste de Sauvages du Poitou :

Quand la belle saison s’installe en Poitou, les prairies et lisières forestières s’égaient des papillons aux ailes orangées quadrillées de noir. Ils appartiennent au genre Melitaea (plus connu sous le nom de «Mélitées») dont l’étymologie vient de «miel», une référence non pas tant à leur couleur qu’à leur goût prononcé pour le nectar. Au sein de leur monde, l’une de ces Mélitées va nous occuper en particulier. Il s’agit de Melitaea athalia, appelée Damier Athalie ou justement, la Mélitée du mélampyre.

Mélitée du mélampyre (Melitaea athalia), Forêt de Moulière (86)

S’il arrive de la trouver sur coteau calcaire, la Mélitée du mélampyre est avant tout familière des allées forestières où elle butine ronces, marguerites, renoncules, bruyères… En Poitou, c’est une bête de juin-juillet dont les émergences peuvent être par endroits assez spectaculaires. Le 29 juin 2016, une randonnée en forêt de Moulière m’amena à en rencontrer une, puis deux, puis des dizaines! Je compris la cause de leur concentration: elle correspondait à la présence de belles stations de Mélampyre des prés, notre Sauvage servant de plante-hôte aux chenilles. Dans les faits, sur le revers des feuilles basses des Mélampyres, les Mélitées femelles vont déposer jusqu’à 400 œufs en plusieurs pontes. Les chenilles, assez grégaires, passeront l’hiver dans une feuille sèche à même la litière pour se nymphoser au printemps suivant, jamais loin de leurs Mélampyres chéries. Les Mélitées forment un genre complexe qui fait s’arracher les cheveux aux lépidoptéristes. Aussi, n’hésitez pas à nous envoyer vos clichés de ces papillons (si possible poitevins), l’équipe de Sauvage du Poitou se fera un plaisir tout capillaire de (tenter de) les identifier!

Colonie de Mélampyre des prés, Forêt de Moulière (86)

Pour aller plus loin :

- Melampyrum arvense sur Tela-botanica

- Melampyrum arvense : identification assistée par ordinateur

- Melampyrum cristatum sur Tela-botanica

- Melampyrum cristatum : identification assistée par ordinateur

- Melapyrum pratense sur Tela-botanica

- Melampyrum pratense : identification assistée par ordinateur