12/05/2019

12/05/2019

Coquelicots: le bonheur est-il dans le pré?

Papaver rhoeas (Coquelicot) est probablement le membre le plus connu de la petite famille Papaveraceae, un clan dans lequel s'affiche quelques spécimens déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou, tels que la Grande Chélidoine (Chelidonium majus) ou le Pavot californien (Eschscholzia californica). Ces sauvages affichent des fleurs spectaculaires et éphémères à quatre pétales (chiffonnées dans leur bouton), flanquées d’une bardée d’étamines. Les célèbres Fumeterres et autres Corydales ont également rejoint ce clan à l'issu d'un des derniers mercatos de la botanique (classification APG III).

- Qu’est ce que vous êtes belle Georgette quand vous rougissez. On dirait une fleur des champs.

(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet)

Sépales velus du Coquelicot qui tombent à la floraison, Biard (86)

On retourne les pétales, les attachant avec une tige de plantain pour former la taille et les bras. Une brindille plantée sous la jupe fait office de deuxième jambe... Hello Poppy!

Étrangement, la toxicité du Coquelicot est souvent exagérée. J'ai pour ma part grandi avec la consigne de me laver les mains après avoir joué avec ses pétales rouges, sous peine de finir ma journée sous le joug d'une effroyable colique... D'autres agrémentent les plats ou les pains de ses graines, quand ils ne décorent pas les salades avec ses fleurs. Alors, le coquelicot est-il comestible ou non?

Quand le Coquelicot dévoile sa cape de Superman... Aurait-il quelques supers pouvoirs?

- Tu t'y connais un peu en cocaïne?

(Scarface, Brian De Palma)

Pour le quidam, Coquelicots et Pavots, c'est un peu Schtroumpf vert et vert Schtroumpf (en fait Schtroumpf rouge et rouge Schtroumpf): les espèces les plus communes, regroupées sous le genre Papaver, sont souvent confondues. Presque toutes contiennent un cocktail d'alcaloïdes aux propriétés somnifères, sédatives ou analgésiques, potentiellement toxiques à forte dose. En réalité, il faudrait considérer les substances narcotiques concernées espèce par espèce (l'ouvrage Opium Poppy: Botany, Chemistry, and Pharmacology de L.D. Kapoor est riche d'informations en la matière).

Fleur éphémère du Pavot officinal au jardin: de nombreuses variétés ont été développées par l'horticulture, pour le plaisir des yeux.

La dangerosité supposée des Coquelicots viendrait d'une confusion avec celle du Pavot officinal (Papaver somniferum). Ce dernier renferme une grande concentration d'alcaloïdes opiacés, telles la codéine ou la morphine, surtout chez certaines variétés cultivées dans ce but. On extrait l'opium à partir de son latex, dont les produits dérivés médicinaux ou narcotiques (héroïne...) sont connus pour la forte dépendance qu'ils développent chez leurs consommateurs. Le Pavot officinal, souvent planté au jardin pour la beauté de ses fleurs éphémères, peut donc légitimement être considéré comme étant toxique, à commencer par ses tiges et ses capsules, les feuilles renfermant peu de latex.

Papaver vient du celtique papa signifiant «bouillie», parce que l'on mélangeait autrefois les graines du Pavot officinal dans la bouillie des enfants pour mieux les faire dormir. Les graines du Pavot officinal ne présentent théoriquement aucun risque: ce sont d'ailleurs ces mêmes graines, dépourvues d'alcaloïdes, qu'on utilise en cuisine (là aussi, des variétés ont été sélectionnées en ce sens). En pratique, il arrive cependant que les graines soient souillées par le latex des capsules lors de leur préparation. Des études récentes révèlent la présence, certes minime, de morphine jusque dans les urines des amateurs de pain aux graines de pavot (voir cet article du Monde)... Pas de quoi se priver d'une tranche de pain bien sûr!

Les feuilles du Coquelicot, généralement alternes, présentent des formes très variables, souvent fortement découpées.

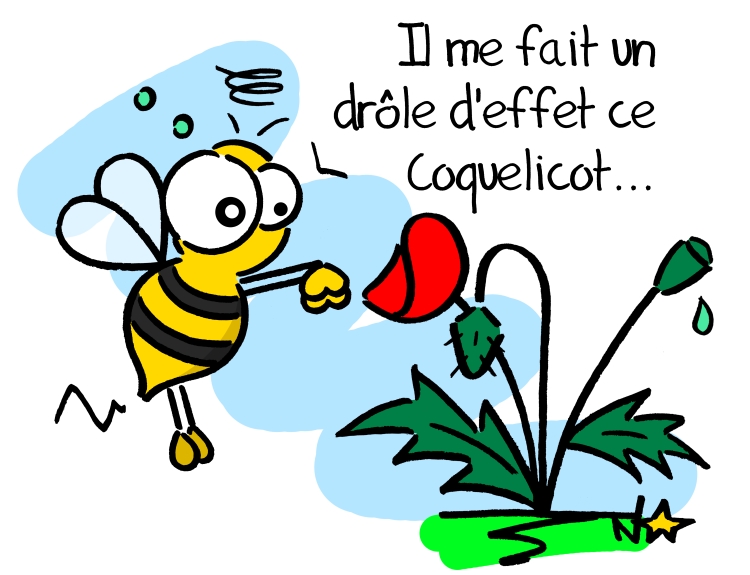

De son côté, notre Coquelicot (Papaver rhoeas) contient aussi une belle palette d'alcaloïdes. La morphine en fait partie, mais dans une proportion infime et seulement au niveau des capsules. Chez lui, c'est surtout la rhoeadine qui importe, présente dans toutes les parties de la plante, des racines jusqu'aux pétales. L'usage de ses pétales, recensés dans la liste A de la pharmacopée française, lui reconnait un léger pouvoir sédatif et calmant, mais pas soporifique. Il n'est donc pas complètement innocent mais son usage ponctuel ne recèle à priori pas de grands dangers (quelques cas d'intolérances ont été évoqués ici et là). Ses jeunes feuilles ou ses boutons floraux sont d'ailleurs consommées, crus ou cuits, dans de nombreux pays (confère Le Régal végétal de l'ethnobotaniste François Couplan). La prudence nous invite à ne pas en consommer un plein saladier ou en faire des cures prolongées. Reste à ne pas le confondre avec d’autres espèces proches…

Mais quel est ce Coquelicot? Quand le Pavot douteux (Papaver dubium) nous fait douter... Notez les poils appliqués sur la tige, contre des poils hérissés chez le Coquelicot.

Le genre Papaver est riche de 8 espèces en France (110 dans le monde). On peut mentionner: le Pavot douteux (Papaver dubium), commun en tout lieu, ou le Pavot argémone (Papaver argemone) et le Pavot hybride (Papaver hybridum), deux messicoles moins répandues. Ces Pavots se rapprochent sensiblement du Coquelicot en apparence comme en qualités. En cas de confusion, leur consommation raisonnable ou ponctuelle ne présente pas de risques, même si le Pavot douteux peut nous insuffler quelques doutes de par sa teneur en aporéine (le botaniste Paul-Victor Fournier le considère comme potentiellement toxique). Surtout, il serait dommage de croquer le Pavot argémone ou le Pavot hybride, tant leurs rangs se parsèment au fil des années, à l'image de la plupart des messicoles.

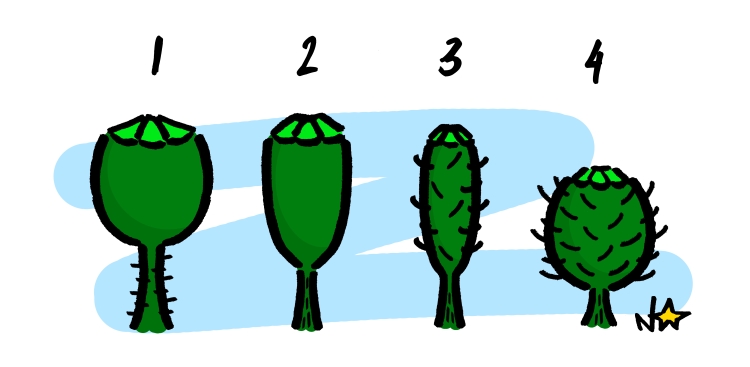

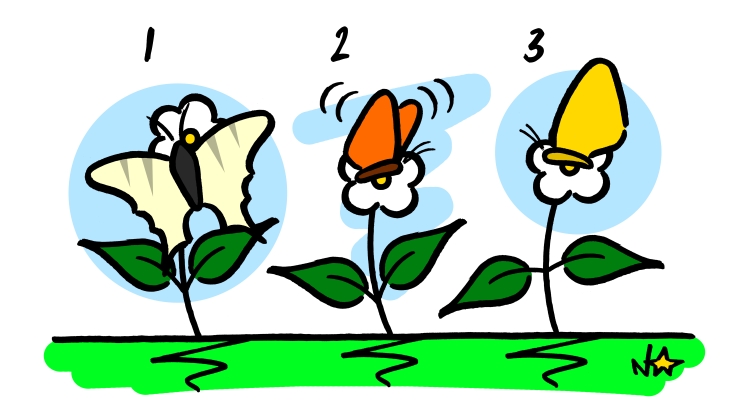

Alors comment distinguer les Coquelicots/Pavots les plus courants? Le critère d'identification le plus abordable repose sur l'observation des capsules: elles sont en forme de vase et glabres chez P.Rhoeas (1), allongées et glabres chez P.dubium (2), allongées et hérissées chez P.agremone (3), courtes, arrondies et hérissées chez P.hybridum (4).

Si l’identification des Pavots repose en partie sur leurs capsules, une petite guêpe (Aylax papaveris) peut brouiller les pistes. En pondant dans les fruits, elle provoque une « galle » (ici sur Papaver dubium) qui fait enfler la capsule jusqu’à trois fois sa taille ! A l’intérieur du fruit atrophié, plusieurs loges servent d’abri et de garde-manger bien rempli aux larves de l’insecte.

Pour aller plus loin:

- Papaver Rhoeas sur Tela-botanica

- Papaver Rhoeas: identification assistée sur ordinateur

- Papaver dubium sur Tela-botanica

- Papaver dubium: identification assistée sur ordinateur

- Le coquelicot, un emblème anti-pesticide ambigu? sur Zoom Nature

- Le Coquelicot à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

Lecture recommandée:

- Le Coquelicot poète des champs de Bertrand Bernard

- Plantes de poilus de Denis Richard

- Opium Poppy: Botany, Chemistry, and Pharmacology de L.D. Kapoor

Coquelicot: il est interdit de franchir la ligne blanche!

20/03/2019

20/03/2019

Grand meeting de printemps de l'Arabette des Dames, Poitiers chemin de la Cagouillère

Arabidopsis thaliana (Arabette des dames) appartient au clan des Brassicacées (ex Crucifères), dont les membres arborent fièrement quatre pétales en croix. Cette grande famille regroupe quelques célébrités au jardin d'ornement (Monnaie du pape, Giroflée des murailles...) comme au potager (Choux, Colzas, Radis, Navets, Roquettes, Moutardes...). Mais pour les apprentis botanistes que nous sommes, ses membres les plus séduisants ne sont pas nécessairement les plus goûtus ou les plus extravagants. D'élégantes et discrètes Brassicacées colonisent les vieux murs ou les trottoirs au printemps, telles la Cardamine hérissée, la Drave de printemps ou le Tabouret perfolié déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou.

L'Arabette des dames s'inscrit dans cette lignée des p'tites pionnières très costaudes, occupant la scène des milieux perturbés, des champs sablonneux et des murs à l'approche des beaux jours. Elle est très à l'aise en ville, où un bout de macadam suffit à faire son bonheur. Son nom d'Arabette viendrait d'ailleurs de sa faculté à coloniser les lieux les plus misérables, aussi propices à la vie que le désert d'Arabie.

Grappe de fleurs de l'Arabette des Dames: quatre pétales de 2 à 4 mm et quatre sépales: la signature des Brassicacées.

Comme ses consœurs, cette annuelle pratique la course à la reproduction, son terrain de prédilection étant voué à devenir une fournaise mortelle à l'approche de l'été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Arabette des dames est une sprinteuse: entre la levée de sa dormance et l'instant où elle ressème de nouvelles graines (environ 40.000 par pied), six semaines lui suffisent!

Siliques allongées, cylindriques, recourbées vers le haut de l'Arabette des dames: des bébés vite faits bien faits!

- Pas de sexe?

- Pas de temps pour le sexe.

- Pas de bol.

(Évolution, Ivan Reitman)

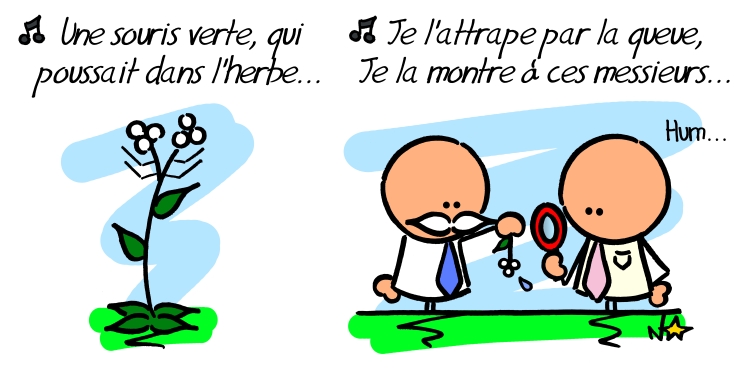

Trop pressée pour attendre les butineurs, l'Arabette des dames est une adepte de l'autofécondation. Miniaturisation, résistance, cycle de reproduction express, autofécondation... Il n'en fallait pas moins pour que le corps scientifique jette son dévolu sur la belle: elle est le sujet d'expérimentation idéal pour étudier le monde végétal, l'évolution ou la génétique. Un autre atout plaide en sa faveur: son patrimoine génétique limité - seulement 157 millions (!) de paires de base réparties sur cinq paires de chromosomes - fut le premier génome de plante à être entièrement séquencé, en 2000. Bref, l'Arabette des dames est une version verte des célèbres souris ou drosophiles qui peuplent malgré elles les laboratoires.

Autant dire que l'Arabette des dames se retrouve au cœur des projets les plus fascinants comme les plus farfelus. Des biologistes danois proposent par exemple de modifier génétiquement la Sauvage pour que sa couleur vire du vert au rouge en cas d'une présence accrue de dioxyde d’azote dans le sol. Puisque la charge explosive des mines anti personnelles enfouies libère du dioxyde d’azote, l'Arabette des dames pourrait sauver des vies en devenant un démineur hors norme, signalant de par sa couleur la présence d'un danger mortel.

Entre 2007 et 2009, des semences de l'Arabette des dames (ainsi que celles du très coriace Liseron des champs) furent invitée à faire le plus grand des voyages à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Les graines exposées pendant plus d'une année aux rayonnements et aux températures extrêmes de rigueur dans le vide spatial conservèrent une partie de leur pouvoir de germination. De quoi alimenter les scénarios de terraformation les plus ambitieux?

Arabette des dames: seule sur Mars?

Revenons sur terre, où notre Arabette des dames ne régale pas que les hommes en blouse blanche. La belle nourrit à l'occasion, entre autres affamés, les chenilles de la Piéride de la rave (Pieris rapae, que l'on avait croisée à l'occasion de notre article sur l'Alliaire). Pour sa défense, la Sauvage peut compter sur les poils étoilés de ses feuilles - susceptibles de servir de barricade face aux plus petits prédateurs (pucerons...) - et sur le cocktail chimique concentré dans ses feuilles capable de couper l’appétit à certaines chenilles.

Ces moyens de défense n'ont rien d’exceptionnels; ils sont simplement mieux connus dans le cas de l'Arabette des dames, sur laquelle sont braquées les optiques des paparazzis du microscope du monde entier. En quelque sorte, cette «souris verte» joue pour nous l'interprète, nous permettant de défricher les innombrables mystères du végétal. Au risque de s'égarer: le rôle des mycorhizes (association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes, bénéfique aux deux parties) a longtemps été sous-estimé en biologie végétale, la faute entre autre à l'Arabette des dames, une Sauvage non mycorhizienne, qui pouvait nous laisser penser que les plantes étaient relativement autonomes. C'est en réalité tout l'inverse, la famille des Brassicacées faisant parties des exceptions.

Arabette des Dames: des rosettes poilues et quelques feuilles caulinaires alternes, ovales et sessiles.

La plus célèbre des Arabettes après notre Arabette des dames, bien connue des amateurs de prairies sèches «à papillons»: l'Arabette hérissée (Arabis hirsuta), une bisanuelle velue de 10 à 80 centimètres de hauteur.

Pour aller plus loin:

- Arabidopsis thaliana sur Tela-botanica

- Arabidopsis thaliana: identification assistée par ordinateur

- La plante qui détecte les mines sur le blog En quête de science

- Le voyage spatial de l'Arabette des dames sur le site de Sciences et Avenir

- La bombe chimique des Brassicacées sur le site de Zoom Nature

23/01/2019

23/01/2019

Cardinal et Centaurée rude

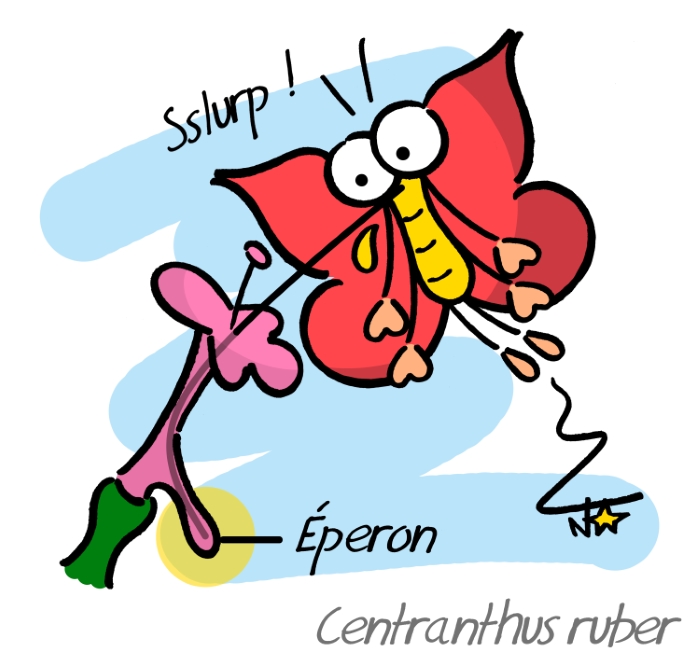

Dans notre dernier article consacré aux insectes pollinisateurs, nous avons exploré le monde des diptères (mouches et moustiques) et constaté que ceux-ci ont fait mieux que la mâchoire des coléoptères en adoptant un outil plus perfectionné pour butiner : la langue. Cela dit, si la langue est un progrès, on peut encore faire mieux. Comment? Par un instrument plus long et précis: la trompe. D’où vient-elle? Des papillons.

- Un café avec 5 pailles, Madame!

- Fais le malin, toi! Tout le monde consomme ici!

(Le péril jeune, Cédric Klapisch)

La trompe est un appendice filiforme que tout le monde a probablement déjà observé, en regardant un papillon butiner une fleur, une pomme pourrie, une crotte ou même la sueur sur la peau…

Mâles de Bel argus (Polyommatus bellargus) sur déjections animales.

Un Mercure (Arethusana arethusa) profite des sels minéraux contenus dans la sueur.

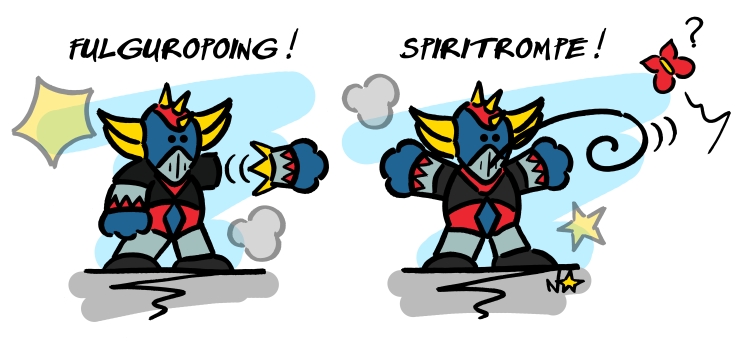

La trompe est un organe que nous qualifierons d’homogène: à la différence des diptères dont les pièces buccales présentent des formes diverses, tous les papillons (de nuit comme de jour) possèdent une trompe. Celle-ci est spiralée, s'enroulant et se déroulant facilement, d’où son autre nom : spiritrompe.

Lorsqu'on observe la (spiri)trompe dans le détail, on note qu’elle est formée de deux gouttières (appelées galéas maxillaires)

réunies pour former un tube aspirant - la trompe proprement dite - idéal pour atteindre les nectars

difficiles d’accès, nichés au fond des fleurs à longues corolles étroites ou au fond de leur éperons quand elles en sont munies (voir notre article consacré à la Valériane rouge, Centranthus ruber)

En guise d'illustration, ce Vulcain (Vanessa atalanta) accepte de vous tirer la trompe, dont les deux parties (galéas) sont bien visibles,

crochetées ensemble tel un système de fermeture Éclair.

Le déroulement de la trompe s’effectue au moyens de muscles miniatures. Cependant, aux environs du premier tiers de sa longueur, elle ne se déroule plus: elle forme une sorte d’angle droit permettant au papillon de l’orienter dans la fleur selon l’inclinaison de celle-ci et de la sonder dans ses moindres recoins. En somme, quand nous sirotons avec une paille coudée, nous ne faisons que singer les papillons en train de butiner.

Cette femelle de Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) manie avec virtuosité la paille à angle droit sur les fleurs de la Valériane officinale (Valeriana officinalis).

La trompe des papillons est de longueur variable. Elle peut être rudimentaire et non fonctionnelle, comme chez certains hétérocères (ceux qu’on appelle par commodité «papillons de nuit») tels les Bombyx qui sont incapables de s’alimenter. Elle peut être plus développée, de 4 millimètres chez les Pyrales jusqu’à 120 millimètres chez le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli). Chez les rhopalocères (les «papillons de jours»), la trompe varie généralement entre 7 et 20 millimètres.

Les papillons embarquent le pollen à leur insu sur leur trompe ou sur leur tête. Notez ici les quelques grains de pollen clairs collés sur la trompe, les palpes et les yeux de ce Bleu nacré (Polyommatus coridon).

Je pompe, donc je suis.

(Devise Shadok)

Armés de cette pipette sophistiquée, les papillons passent leur temps à convoiter le nectar, cette idée fixe des butineurs de toutes ailes.

Ouvrons ici une petite parenthèse entomologique: lorsqu’ils butinent, les papillons ont un style. Toute trompe dehors, le Flambé (1) garde par exemple ses grandes ailes ouvertes de manière rigide tandis que la Petite Violette (2) bat doucement les siennes. Le Fluoré (3) n’ouvre jamais sa voilure tandis que les Azurés font un peu de tout, frottant leurs ailes, les fermant ou les déployant en insolation selon l’intensité des rayons du soleil…

Ces styles de butinage peuvent être modifiés selon

la température ambiante, l’ensoleillement, la force du vent etc. Mais lors de conditions

météorologiques normales, ils permettent d’orienter son identification vers telle famille ou tel genre, alors même qu’on se trouve assez loin du papillon. C'est une approche

qui ne s’apprend guère dans les guides d'identification, mais qui permet de développer sa propre intuition sur le terrain. Bien entendu, ce

«flair» ne dispense pas de confirmer puis d'affiner sa diagnose du spécimen de plus

près. Ceci

étant suggéré, fermons la parenthèse et revenons à nos Sauvageons et à leurs Sauvages favorites.

Quelles fleurs fréquentent nos lépidoptères de toutes ailes? On qualifie de psychophiles les fleurs préférées des papillons de jour. Ces derniers recherchent principalement les fleurs de couleur jaune, violette ou blanche, notamment celles des Astéracées, des Lamiacées et des Fabacées. Leurs parfums sont légers, leur nectar généralement peu abondant et peu concentré en sucre. Nous l’avons dit, l’avantage des papillons sur la plupart des pollinisateurs est de pouvoir accéder au fond des fleurs tubulaires étroites. N’avez-vous jamais observé nos sauvageons ailés affairés à butiner les fleurs aux corolles profondes du Buddleia de David, appelé à juste titre «Arbre à papillons»? Les abeilles, par exemple, sont peu enclines à oser butiner dans une fleur pareille.

Ce Vulcain (Vanessa atalanta) a presque entièrement introduit sa trompe dans le long tube de la corolle d'un Buddléia de David (Buddleja davidii). Une fleur dont la forme est peu attractive pour les abeilles (qui lui préfèrent le Buddléia jaune).

Les fleurs favorites des papillons nocturnes sont dites phanaérophiles. Ces noctambules sont, après les abeilles, les champions de la pollinisation, grâce à la longueur de leur trompe capable de puiser le nectar dans les corolles les plus profondes. Le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli) par exemple est capable d’atteindre le fond des fleurs longilignes des Chèvrefeuilles. Les fleurs phanaérophiles sont blanches ou roses pour être mieux repérables dans l’obscurité et n’ont pas besoin d’être de couleur vive car les papillons de nuit voient uniquement en noir et blanc. Elles se présentent souvent sous la forme d’un tube évasé et s’épanouissent au crépuscule ou en pleine nuit. Certaines s’ouvrent en journée puis augmentent leur production de nectar et de parfum dès que le jour décline (c'est le cas des Tilleuls par exemple). Dans l’obscurité, nombre de papillons se repèrent principalement grâce aux fragrances des fleurs.

Si la plupart des Sphinx vole la nuit, le Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum) est une espèce diurne encore commune dans nos régions. On l'observe en vol stationnaire devant des fleurs à corolles profondes.

S’activant le jour, au crépuscule et en pleine nuit selon les espèces, l’intérêt des papillons en tant que pollinisateurs est évidente: non seulement ces virtuoses du pompage de nectar passent l’essentiel de leur vie adulte à butiner les fleurs mais ils le font de manière rentable (un papillon peut butiner plus de 25 petites fleurs à la minute, soit 2 secondes par fleur) et s’y affairent en service 24h/24h.

Pour finir, peut-être vous demandez-vous qui, de la fleur ou du papillon à trompe, est apparu le premier? On a longtemps cru que les papillons, primitivement munis d’un appareil buccal masticatoire, s’étaient munis d’une trompe après que les plantes aient décidé d’égayer la nature de leurs fleurs, lesquelles se seraient mises à proliférer il y a environ 145 millions d’années. Toutefois, en 2018, plusieurs scientifiques (voir lien en bas d'article) font état de la trouvaille d’ailes fossilisés datées de 200 millions d’années. Damned: certaines écailles ont intrigué les chercheurs car elles se sont révélées être creuses… Une caractéristique des papillons à trompe! Les papillons à trompe auraient donc vécu avant l'invention du nectar? Pour les auteurs de l’étude, l’hypothèse est la suivante: les papillons de cette époque se seraient nourris de petites gouttelettes sécrétées par les gymnospermes, le groupe des conifères (entre autres), dominant entre le Trias et le Jurassique. Cette ressource aurait servi d’hydratation aux papillons lors d'épisodes de chaleur et de sécheresse intenses vers la fin du Trias. L’invention de la trompe aurait donc précédé celle de la fleur… Mais saura-t-on un jour la vérité? Parce que 200 millions d'années, ça commence à faire une paille!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

- Insectes pollinisateurs (5): la Sauvage et l'abeille, seconde partie

Pour aller plus loin:

- A Triassic-Jurassic window into the evolution of Lepidoptera sur le site Science Advances