13/11/2017

13/11/2017

Rassemblez vos hommes. On se met en formation...

(Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg)

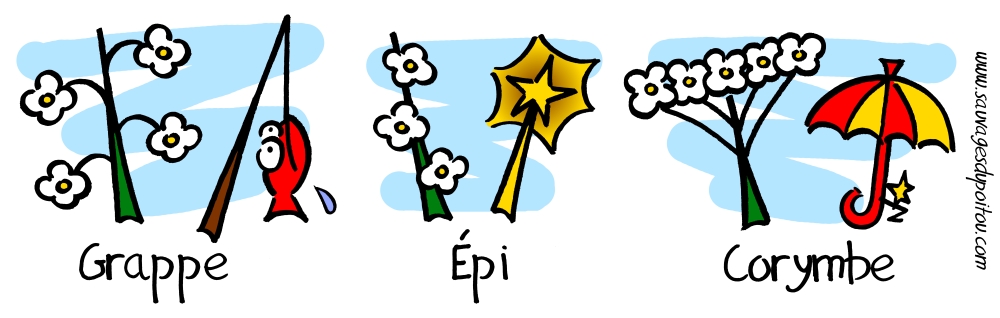

Grappe: ensemble de fleurs pédicellées sur un axe, le pédicelle étant la petite ramification qui porte la fleur, l'ultime pédoncule en quelque sorte.

Épi: ensemble de fleurs sessiles (dépourvues de pédicelle) sur un axe.

Corymbe: les fleurs, aux pédicelles de plus en plus courts au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet, s'épanouissent toutes sur un même plan.

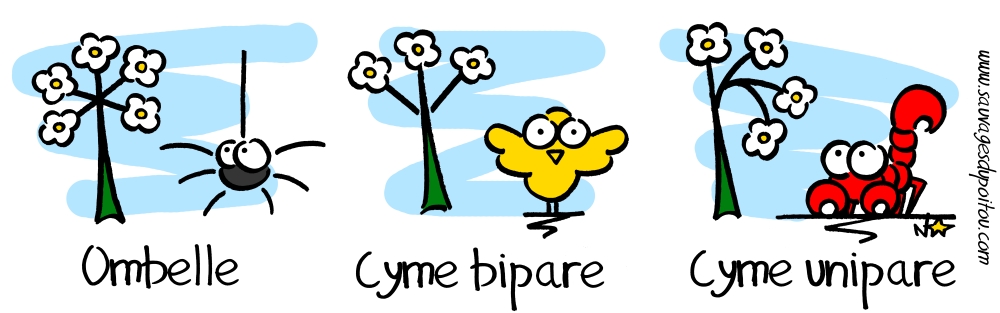

Ombelle: les fleurs sont portées par des pédicelles rayonnants, égaux ou presque.

Cyme bipare: deux axes secondaires s'insèrent sous l'axe principal (ex: Mouron des oiseaux).

Cyme unipare: sous l'axe principal s'insère une seule ramification secondaire, qui porte elle-même une ramification, etc. Lorsque l'ensemble dessine une «queue de scorpion», on parle de Cyme scorpioïde (ex: Myosotis des champs).

Comme pour les fleurs, la diversité des inflorescences peut être une réponse façonnée par l’évolution à la diversité des insectes qui les fréquentent (et vice versa, les insectes évoluant aussi pour répondre à l’anatomie de leurs fleurs préférées). Ainsi, grappes et épis sont bien adaptés au vol stationnaire de certains insectes, alors que les grandes ombelles forment des pistes d’atterrissage praticables pour les gros coléoptères.

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, et plusieurs combinaisons sont possibles. Vous connaissiez déjà les feuilles simples et les feuilles composées... Voilà maintenant les inflorescences simples et les inflorescences composées!

Exemple d'inflorescence composée: les grappes de grappes des fleurs du Troène commun (Ligustrum vulgare) qui forment ce qu'on appelle une «panicule». Ce n’est pas les butineurs qui se plaindront d'une telle surenchère, les fleurs du Troène commun étant aussi mellifères que parfumées.

Panicule dense du Troène commun, Poitiers quartier Chilvert

Il est une famille de Sauvages, les Apiaceae ou «Ombellifères», qui s'est fait une spécialité dans la confection d'ombelles sophistiquées. Certains membres du clan vont jusqu'à afficher des ombelles d'ombelles (on parle plutôt d'ombelles d'ombellules), à l'image de l’omniprésent Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) au printemps.

Ombelle d'ombellules du Cerfeuil des bois, Poitiers bords de Boivre

Je capitule! Vous m'avez conquis sans résistance!

(La Tulipe noire, Christian-Jacque)

Pourtant, même la plus inspirée des Ombellifères ne peut rivaliser avec l'ingéniosité des Asteracées (les «Composées») qui semblent atteindre des sommets d'astuce en matière d'inflorescence. Il faut dire que les Astéracées sont une des familles les plus récentes dans la grande histoire de l'évolution végétale, et qu'elles bénéficient à ce titre des trouvailles les plus modernes en matière de reproduction.

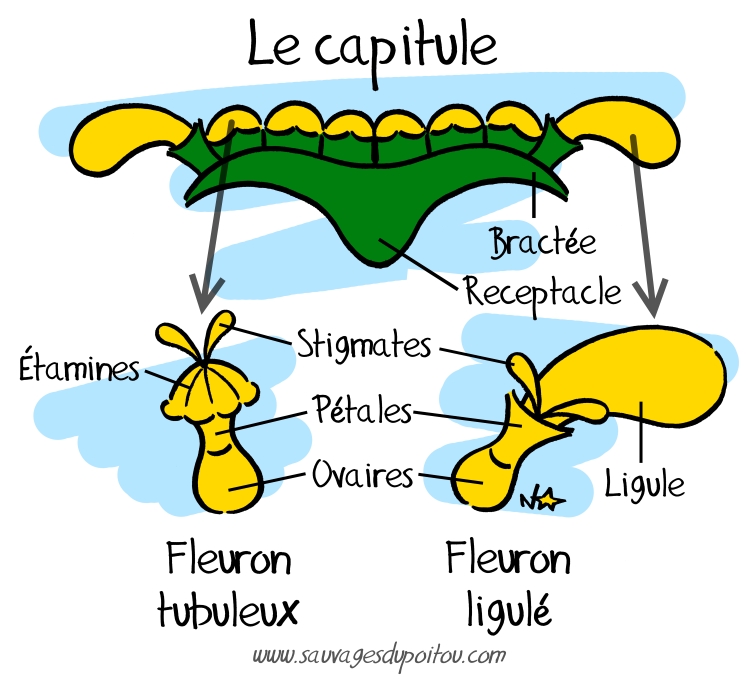

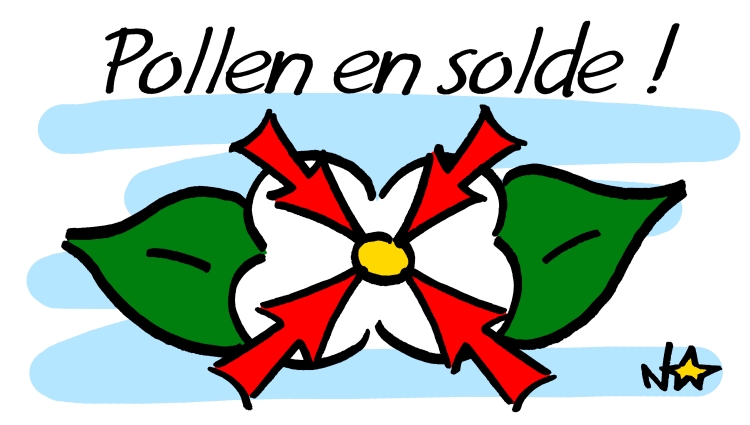

Les Astéracées ont miniaturisé leurs fleurs, de manière à pouvoir en entasser le plus grand nombre sur un seul réceptacle... Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais elles ont aussi conçu un emballage marketing très particulier à destination des butineurs: les minuscules fleurs (les «fleurons») sont regroupées en une inflorescence qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique, nommée capitule. Ainsi, certaines fleurs se chargent d'imiter les pétales à la périphérie (les fleurons ligulés), pendant que les autres dessinent un cœur au centre (les fleurons tubuleux). Le butineur, pensant plonger dans une fleur aux rondeurs généreuses, pollinise d'un coup d'un seul une myriade de fleurs...

Si l'on appelle sépales les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une fleur, on appelle bractées les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une inflorescence (ou un capitule). La collerette formée par l''ensemble des bractées se nomme involucre.

Difficile de rendre hommage à la richesse des fleurs à capitule en quelques coups de crayons. Les variations sur ce thème sont nombreuses : les fleurons peuvent être stériles, mâles, femelles ou les deux en même temps. Le dessin ci-dessus pourrait illustrer, par exemple, le capitule du Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), qui présente des fleurons tubuleux hermaphrodites (mâles et femelles) au centre de ses fleurs, et des fleurons ligulés strictement femelles à leur périphérie.

Capitules du Séneçon jacobée, Poitiers bords de Boivre

En terme de pollinisation (et donc de reproduction) les Astéracées ont en quelque sorte initié l'ère industrielle du règne végétal! Marketing, efficacité, industrie... On ne fait pas dans la poésie champêtre, mais remarquez comme les fleurs à capitules vivent en parfaite adéquation avec leur temps (et donc le notre). Sur les 10 sauvages les plus obersvées dans les villes françaises (source Sauvages de ma rue), la moitié sont des Asteracées: Pissenlit, Laiteron potager, Laitue scariole, Séneçon commun et Vergerette du Canada. Alors si vous découvrez avec cet article les subtilités du capitule, sachez que vous avez forcément observés ceux ci à maintes reprises, et ce depuis votre tendre enfance...

Capitule de la Marguerite commune, Biard (86)

Enfin, regardons de près les fleurs de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium): si cette sauvage a l'allure d'une Ombellifère, elle n'en a que l'allure. Chacune des petites fleurs de ses corymbes est en réalité un capitule constitué de fleurons tubuleux et ligulés blancs (parfois rosés). On peut dire de ce membre de la famille Asteracée que ses inflorescences (composées) sont des corymbes de capitules... Pas moins!

T’es comme Superman, mais sans les collants.

(90210 Beverly Hills, Rob Thomas)

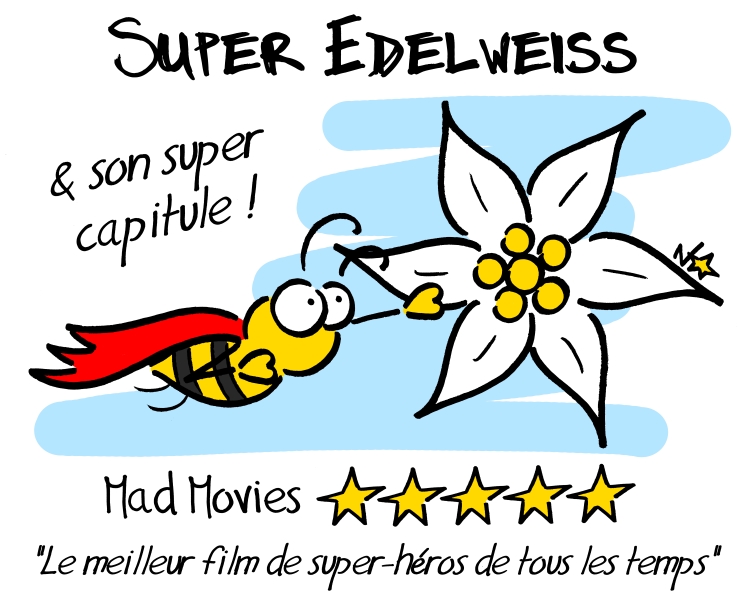

Pourtant, même la légendaire Achillée s'incline devant l’Edelweiss (Leontopodium nivale), une montagnarde qu'on rencontrera peut être si l'on parvient à passer la barre des 1200 mètres d’altitude (même avec une échelle de pompier, c'est impensable dans le Poitou). L'Edelweiss rassemble des capitules jaunes (composés de fleurons tubuleux) par paquet de cinq ou six, et les entoure d'une couronne de feuilles blanches pointues et duveteuses (des bractées) qui revêtent l'allure de pétales. En somme, l’Edelweiss, une super Sauvage, a inventé le capitule de capitules, le super capitule!

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (4): les fleurs régulières

- Le vocabulaire de la botanique (5): les fleurs irrégulières

- Le vocabulaire de la botanique (7): Poacées, herbes, céréales, pelouses et gazons

Articles consacrés à la pollinisation par les insectes sur Sauvages du Poitou:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

Pour aller plus loin:

- L'inflorescence sur Wikipedia.

01/10/2017

01/10/2017

Lycope d'Europe, Poitiers bords de Boivre

Lycopus europaeus (Lycope d'Europe ou parfois Chanvre d'eau) appartient aux Lamiaceae, le clan des Sauvages à tige carrée et à fleurs en forme de bouche ouverte (voir notre article complet sur ce sujet), qui semblent avaler les butineurs qui les visitent. Pourtant, difficile de traiter le Lycope d'Europe de «grande gueule», tant ses fleurs se font discrètes (les abeilles ne la boudent pas pour autant). Ceux qui souhaitent profiter de son spectacle entre juillet et septembre n'oublieront pas de se munir d'une loupe!

Réunies à l’aisselle des feuilles, les minuscules corolles blanches ponctuées de rouge du Lycope d'Europe.

A toutes les unités, le loup est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie. Terminé.

(Taxi, Gérard Pirès)

Faute d'avoir une gueule de loup, il faut croire que le Lycope en a les pieds. Son nom vient du grec lycos, le loup, et podos, le pied, une référence à la forme de ses feuilles (Pied-de-loup est son nom en poitevin-saintongeais). La comparaison reste tirée par les poils... Les botanistes qui baptisèrent la Sauvage n'avaient probablement pas croisé un loup, ni relu le Petit Chaperon Rouge, depuis fort longtemps.

Feuilles lancéolées et profondément dentées du Lycope d'Europe: Loup y es-tu?

Le Lycope d'Europe est une plante vivace qui colonise les zones humides, les bords des rivières les marécages... Peu exigeante quant à son exposition (même si elle semble préférer la lumière), la Sauvage s'attache avant tout à avoir les pieds dans ou près de l'eau. Ses souches rampantes assurent un développement efficace: ses colonies sont généralement bien fournies dans tout le pays, au cœur des aulnaies, des saulaies, des peupleraies ou des roselières.

Depuis le début du 20ème siècle, Le Lycope d'Europe a traversé l'océan (peut-être via cargo, voir notre article sur l'anthropocorie) pour s'installer, sans invitation et sans visa, en Amérique du Nord. Elle côtoie aujourd'hui les Lycopes «locaux» dans la région des Grands Lacs (Sud Canada et États-Unis). Cette expansion — somme toute modeste car récente — est surveillée de près. Ainsi, le Lycope d'Europe a rejoint outre-Atlantique le catalogue des plantes invasives au côté de la Salicaire (Lythrum salicaria) et du Populage des marais (Caltha palustris). Ainsi va la vie des grandes voyageuses: fleurs innocentes ici, terreurs là-bas... Et vice versa!

Jeunes pousses de Lycope d'Europe, Poitiers bords de Clain

Contrairement à la plupart des Lamiacées, le Lycope d'Europe ne présente aucune qualité aromatique. Malgré son absence de parfum, la Sauvage montre de fortes qualités médicinales: elle est fortement tannique et serait fébrifuge. Le Lycope d'Europe permet de traiter les problèmes d’hyperthyroïdie et les nodules thyroïdiens, mais son usage (et son dosage) requiert des mains savantes. Dès lors, on évitera de la consommer en salade, même si la Sauvage n'est pas dangereuse à proprement parler.

Lycope d'Europe, Poitiers bords de Boivre

Quand on parle du loup, on en voit le masque.

(The Dark Knight Rises, Christopher Nolan)

C'est surtout en tant que plante tinctoriale que le Lycope d'Europe s'est taillé une «sombre» réputation: la Sauvage est une des rares sauvages capable de fournir un colorant noir. L'infusion de ses parties aériennes permettait autrefois de teindre les laines, voir la peau ou les cheveux. Outre manche, le Lycope d'Europe est d'ailleurs nommé Gypsywort (littéralement «l'herbe aux gitans»), peut-être à cause de l'usage qu'en faisaient les gitans, qui s'assombrissaient la peau pour feindre des origines mystérieuses et exotiques! Colorant pour les textile, maquillage, le Lycope d'Europe serait-il aussi capable de fournir de l'encre pour mes feutres?

Les procédés d'extraction de colorants naturels sont précis et complexes (il faudrait prendre en compte la période de récolte, la qualité de l'eau, rajouter d'autres ingrédients pour assurer le mordant et donner de la consistance, etc.). Malgré mon ignorance en la matière, difficile de résister à l'expérience, toute hasardeuse qu'elle soit... Une infusion de feuilles hachées de Pied-de-loup portée longuement à ébullition, une plume taillée à même un bambou, voilà qui devrait suffire à lancer un courant artistique prometteur. Après le classicisme, le romantisme, le surréalisme, entrons dans l'âge du Sauvagisme?

Loup calligraphié à l'encre pâlichonne de Pied-de-loup!

Pour aller plus loin:

- Lycopus europaeus sur Tela-botanica

- Lycopus europaeus: identification assistée par ordinateur

- Pour les anglophones, une étude intéressante sur l'expansion des plantes invasives au sud du Québec.

Les petites fleurs produisant rarement des pastèques, c'est à l'intérieur des calices persistants que l'on dénichera les petits fruits du Lycope d'Europe, rangés par quatre (tétrakènes): une constante chez les Lamiaceae.

07/09/2017

07/09/2017

Fleur régulière (en tout point symétrique par rapport à son centre) du Nénuphar blanc (Nymphaea alba).

Après la trilogie consacrée à l'étude du vocabulaire relatif aux feuilles en botanique, je vous propose de ressortir nos dictionnaires pour nous intéresser à la partie la plus spectaculaire de nos Sauvages: la fleur.

Tout ce qui est vert ne présente forcément de véritables fleurs. Une fleur «vraie» est une fleur qui regroupe à la fois les organes de reproduction, mais aussi tous les accessoires — que nous allons énumérer dans cet article — qui les accompagnent (l'invention la plus importante étant celle du carpelle/fruit).

Bien avant l’apparition des plantes à fleurs vraies, les gymnospermes (aujourd’hui représentés par les pins, les sapins, les épicéas, les cèdres, les mélèzes…) initièrent une sexualité aérienne via des «ébauches» de fleurs, s’en remettant au vent plutôt qu’à l’eau pour accompagner leur reproduction. A travers cette révolution sexuelle, les plantes prenaient un peu plus leur distance vis-à-vis du milieu marin originel. Mais les fleurs des gymnospermes restaient assez rudimentaires, se résumant à des appareils sexuels nus strictement mâles ou femelles, dépourvus d’accessoires sophistiqués, portés par de simples écailles (formant les fameux cônes de nos conifères).

Les «fausses » fleurs d’un escroc de taille : le Cèdre du Liban (Cedrus libani). A gauche, les cônes mâles chargés de pollen. A droite, sur une autre branche, les cônes femelles qui murissent puis se désagrègent pour libérer leurs graines en trois années.

Ça, c'est de l'évolution !

(L'Âge de glace, Chris Wedge)

Les plantes à fleurs vraies, nommées les angiospermes, n'apparaissent que récemment dans la grande histoire de la vie, les premières remontant peut-être au Crétacé, il y a environ 140 millions d'années.

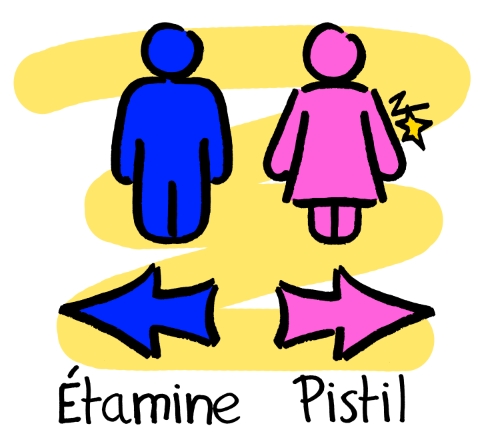

Si les cônes des gymnospermes choisissent forcément leur camp — fille ou garçon — les fleurs vraies des angiospermes présentent en grosse majorité des organes à la fois mâles et femelles (lorsque c'est le cas, la fleur est dite «hermaphrodite»). Aussi, pour commencer notre exploration, emportons un couple de mots dans notre besace : Madame pistil et Monsieur étamine.

Le pistil est l'appareil reproducteur femelle de la fleur, les étamines en sont les organes mâles. La langue française n'étant pas à un traquenard près, notez que le pistil (femelle) est un nom masculin, alors que l'étamine (mâle) est un nom féminin. A ce point, deux voies s'offrent à vous: soit le simple souvenir de ce piège vous aide à retenir qui est qui, soit vous vous perdez définitivement! Reste à espérer que cette astuce orientera votre esprit dans la bonne direction...

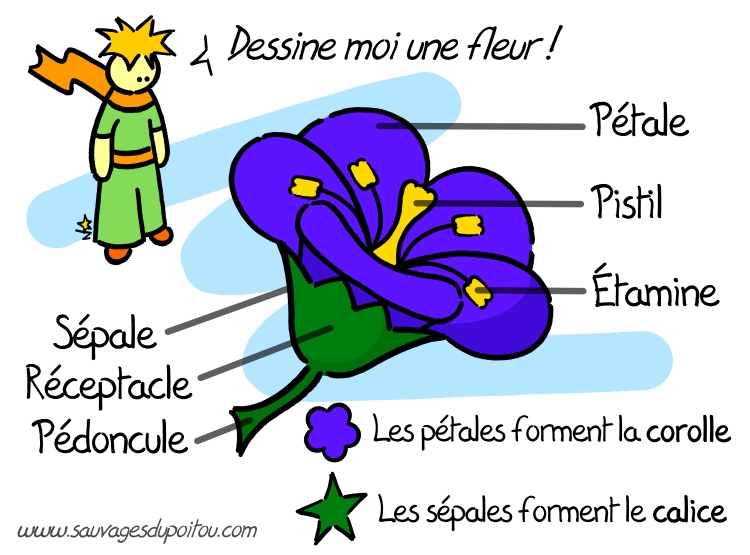

Chaque fleur présente ses particularités, mais nous pouvons déjà imaginer une fleur «théorique», simple, comme la dessinerait un enfant:

Pédoncule: petite tige ou «queue» qui porte la fleur ou l’inflorescence.

Réceptacle: sommet élargi du pédoncule sur lequel sont insérées les pièces florales.

Sépales: feuilles spécialisées qui supportent et protègent la fleur.

Pétales: pièces chargées de protéger la fleur et surtout de la rendre attrayante pour les butineurs.

Au centre de la fleur se trouvent un ou plusieurs carpelles. C'est l'ensemble des carpelles (libres ou soudés entre eux) qu'on appelle pistil (ou gynécée, littéralement gunè oikos, «la maison de la femme»). Un carpelle/pistil se compose d'un ovaire (qui deviendra le fruit) contenant les ovules (qui deviendront les graines), surmonté d'un tube, le style. Ce dernier se termine en une extrémité visqueuse, le stigmate, chargé de capturer les grains de pollen qui lui passent sous le nez.

Résumons en image:

Suite des leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (5): les fleurs irrégulières

- Le vocabulaire de la botanique (6): inflorescences et capitules

- Le vocabulaire de la botanique (7): Poacées, herbes, céréales, pelouses et gazons

Articles consacrés à la pollinisation par les insectes sur Sauvages du Poitou:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

Pour aller plus loin: