26/05/2017

26/05/2017

Sauge des prés, Biard Petit Mazay (86)

Salvia pratensis (Sauge des prés) et Salvia verbenaca (Sauge à feuille de verveine) appartiennent aux Lamiaceae, une famille qui rassemble des Sauvages aux saveurs et aux arômes remarquables, aux tiges à section carrée et aux fleurs en forme de bouche. C'est à une gueule ouverte de serpent que nous ferons peut-être penser les fleurs des Sauges, leur style saillant se terminant en fourche, comme la langue bien pendue d'un reptile. Le Poitevin qui a l'imagination fertile y voit plutôt une «Langue de bœuf», le surnom des Sauges en poitevin-saintongeais.

Fleur «reptilienne» de la Sauge des prés: la lèvre supérieure de la corolle est recourbée comme un croissant, la lèvre inférieure est trilobée.

Salvia pratensis, la Sauge des prés, est une vivace qui s'installe généralement sur les bords des chemins, les terrains vagues, les prairies agricoles en cours d'érosion. Salvia verbenaca, la Sauge à feuille de verveine, également vivace, fréquente les mêmes milieux avec une prédisposition plus urbaine, alors que la Sauge des prés est d'avantage champêtre... En somme, nos deux Sauvages font un peu office de Sauge des villes et de Sauge des champs!

C'est l'observation des rosettes de feuilles plaquées au sol qui nous permettra de distinguer nos deux Sauvages avant floraison: les feuilles sont plus découpées chez la Sauge à feuille de verveine (d'où son nom) que chez la Sauge des prés.

Rosettes de feuilles découpées de la Sauge à feuille de verveine à gauche versus Sauge des prés à droite.

Ces deux spécimens spontanés et communs correspondent aux Sauges que l'on peut croiser en Poitou (comme partout dans le pays), mais vous pourrez en rencontrer d'autres en fonction de votre région, qu'elles soient sauvages (Sauge éthiopienne dans le sud est de la France, Sauge verticillée dans l'est, Sauge glutineuse en montagne...), cultivées (Sauge officinale, Sauge des bois nemorosa...), échappées des jardins (Sauge sclarée...) ou issues d'hybridations entre elles (Sauge des bois x sylvestris...). Le genre Salvia comporte plus de 600 espèces à travers le monde. Les jardiniers qui leur vouent une véritable passion les ont grandement aidés à passer d'un continent à l'autre au fil des siècles: en Europe, c'est pas moins de 150 espèces qui sont commercialisées, pour leur saveur bien sûr, mais aussi pour leur beauté plastique.

C'est vrai qu'elles sont belles nos Sauges, et forcément très fréquentées (Thomise variable, Misumena vatia sur Sauge des prés)

Mais grâce a mes efforts personnels et grâce à mon téléphone, j'ai pu appeler à notre secours le génie rural. Et le génie rural, le voilà!

(Manon des sources, Marcel Pagnol)

Le butineur engouffre sa tête dans la gueule ouverte des fleurs de la Sauge des prés. Les deux étamines, cachées sous la lèvre supérieure, s'abaissent alors vers le dos de l'insecte pour y déposer le pollen.

Les Sauges (Salvia) tirent leur nom du latin Salvare, «sauver», en hommage à leurs propriétés médicinales. Leur légende a fait plusieurs fois le tour du monde, entre science et magie: plante de la fécondité chez les romains, encens aux pouvoirs protecteurs chez les amérindiens, plante sorcière au Mexique (Salvia divinorum, la Sauge des devins, est hallucinogène), puissante pharmacopée en Asie (Salvia miltiorrhiza, la Sauge rouge à cause de la couleur de ses racines, est utilisée de nos jours dans les traitements contre le diabète)...

Les Sauges sont des herbes sacrées (on les récoltait jadis vêtu de blanc, les pieds et les mains bien lavés), longtemps considérés comme des panacées, bonnes à tout soigner, jusqu'à la mort elle même! Si les Sauges ne peuvent guérir tous les maux, il faut reconnaitre qu'elles présentent un joli cocktail de puissants principes actifs. Il convient d'aborder chaque Sauge au cas par cas (les différentes espèces ne présentent pas les mêmes qualités) et de les utiliser avec parcimonie. La pharmacologie est d'ailleurs loin d'avoir fait le tour de la question. Et même si la plupart des références citent la Sauge officinale (Salvia officinalis) cultivée dans les jardins (qui serait tonifiante, apéritive, antiseptique...), nos deux Sauvages (Salvia pratensis et Salvia verbenaca) ne sont surement pas dépourvues de vertus, bien que peu gouteuses (en condiment ou en tisane) et moins concentrées en principes actifs.

Sauge des prés, Béruges (86)

- Je cherche un remède.

- Quel mal veux tu soigner?

- Un cœur brisé.

(Once upon a time, Edward Kitsis et Adam Horowitz)

Face à l'ampleur du sujet, difficile d'être exhaustif sur les qualités de soigneuse des Sauges (voir quelques références intéressantes dans les liens en bas d'article). S'il ne fallait retenir qu'une chose, je vous propose cette tradition ancestrale et bienveillante: les Sauges auraient le pouvoir de réparer un cœur brisé par un chagrin d'amour. L'offrande d'un bouquet de Sauge à un(e) ami(e) souffrant d'une rupture pourrait aider ce dernier à surpasser le poids de son chagrin... Pas si étrange quand on sait les vertus énergisantes et tonifiantes de notre doctoresse universelle!

Lecture vivement recommandée:

- Au pays des Sauges de Bernard Bertrand (collection Le compagnon végétal)

Pour aller plus loin:

- Salvia pratensis : identification assistée par ordinateur

- Salvia pratensis sur Tela-botanica

- Salvia verbenaca sur Tela-botanica

- Salvia officinalis sur Tela-botanica

- Étude chimique de la Sauge officinale sur le site Phytomania

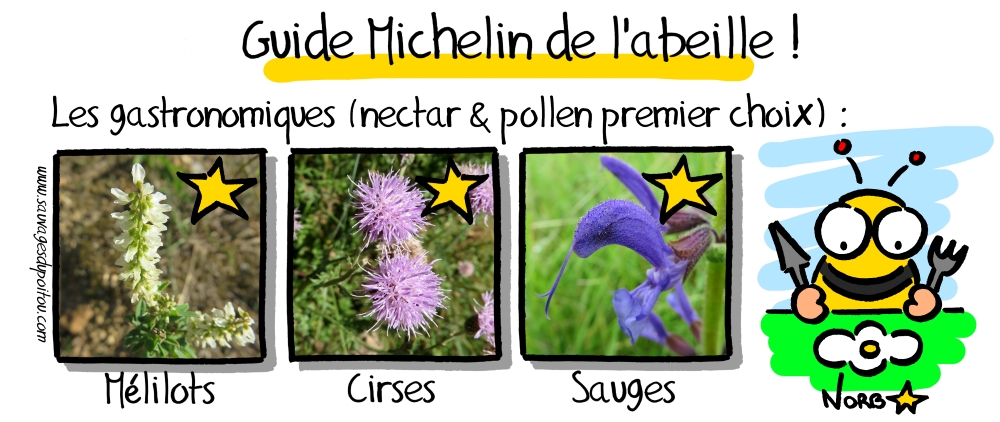

18/05/2017

18/05/2017

Yves Baron sur la planète des Géraniums sanguins (Geranium sanguineum)!

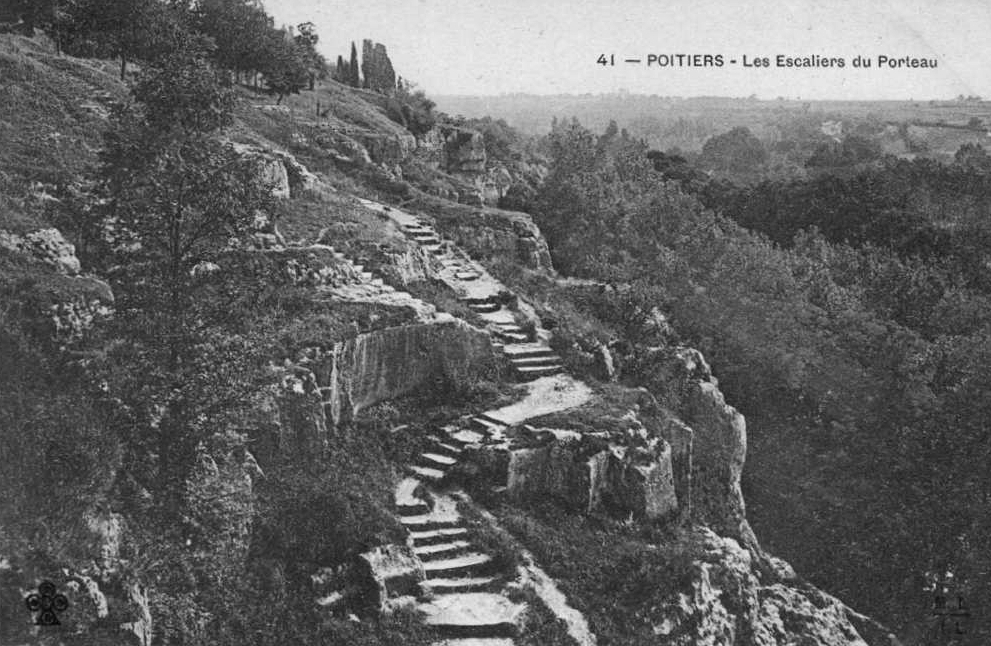

Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, mène en ce mois de mai un groupe d'apprentis sur le site des rochers du Porteau, le temps d'une déambulation botanique organisée par l'association Vienne Nature. «Maître Jedi» de la flore poitevine, Yves Baron a formé maintes «padawans» naturalistes de la région. En ardant défenseur de la nature, l'ancien professeur est également à l'origine de plusieurs centaines de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), dont les rochers du Porteau ne représentent qu'un échantillon dans le cosmos picto-charentais.

Dès la fin des années 60, Yves Baron réalise l'inventaire de ce petit monde minéral et fleuri caché aux portes de Poitiers. Il connait bien le terrain: sa grand-mère lui décrivait les orchidées qu'on pouvait y croiser il y a un presque siècle (Malheureusement toutes disparues aujourd'hui). Une flore rare et la présence du Scorpion noir à queue jaune (Euscorpius flavicaudis) permettent d'élever le site au rang de ZNIEFF au début des années 80, un espace naturel reconnu pour son caractère exceptionnel.

Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre!

Comme de tradition lors des sorties botaniques, les premières observations commencent dès le parking où le groupe s'est donné rendez-vous... la passion n'attend pas: nous nous penchons sur la flore banale des villes en ce début de promenade. Mais comme nous le découvrirons bientôt, la frontière entre l'ordinaire et l’extraordinaire reste mince dès qu'il s'agit de nature!

Quel que soit votre âge, la botanique finit toujours par vous mettre à quatre pattes! (Campanule des murailles, Campanula portenschlagiana, une échappée des jardins)

Ainsi, la Grande Chélidoine (Chelidonium majus) anime les premiers échanges: son latex jaune est-il capable de soigner les verrues, ou s'agit-il d'une légende urbaine? Chacun y va de son témoignage. La Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) montre ses fruits triangulaires, comme autrefois le porte-monnaie des bergers. Le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), une Poacée (famille difficile d'approche s'il en est une), dresse des inflorescences (épillets) qui ressemblent à un gros doigt suivi de deux autres plus petits (dactylis est le «doigt» en latin). L'occasion pour Yves Baron de rappeler que le nom des plantes cache souvent des indices permettant de les reconnaitre. Comme pour affirmer le contraire, une Valériane rouge (Centranthus ruber) quelques pas plus loin affiche des fleurs d'un blanc éclatant!

De gauche à droite et de haut en bas : Grande chélidoine, fruits de la Capselle bourse-à-pasteur, Dactyle aggloméré et Valériane rouge.

Les «parasols» blancs de la Grande Berce (Heracleum sphondylium) dominent nettement ceux plus nombreux du Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris). Si ces Sauvages peuvent décourager les débutants à cause de la ressemblance de leur inflorescence, Yves Baron note qu'il est déjà bon de savoir repérer leur famille: les Apiacées (ex Ombellifères) sont célèbres pour leurs ombelles composées de petites fleurs à cinq pétales. C'est le premier clan cité dans l'histoire des classifications botaniques (par le grec Théophraste, 300 années avant l'ère chrétienne), car c'est surement la famille qui saute le plus aux yeux.

Ombelles de la Grande Berce en haut, du Cerfeuil des bois en bas: deux Apiacées (ex Ombellifères) communes de nos cités.

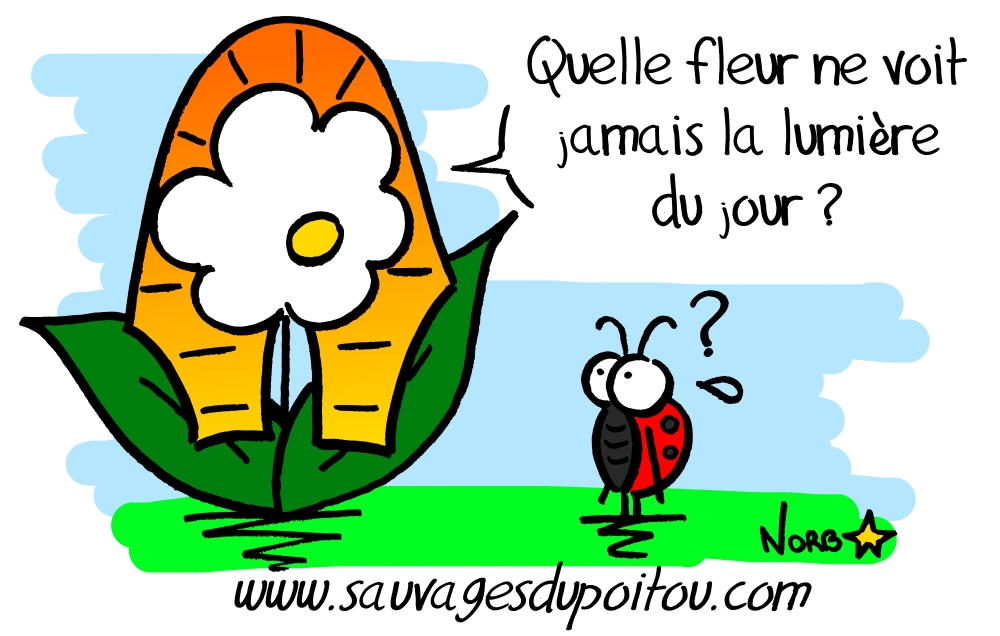

Quelques joyeux spécimens urbains plus tard (Benoîte des villes, Compagnon blanc, Gaillet gratteron, Herbe-à-Robert, Laitue scariole, Lierre grimpant, Millepertuis perforé, Myosotis des champs, Orchis bouc, Pariétaire de Judée, Ruine de Rome...) il est temps de se rapprocher de notre terre promise du jour. Mais c'est sans compter sur un Figuier (Ficus carica) qui nous barre la route, nous commandant de répondre à une énigme énoncée par notre guide, moitié botaniste, moitié Sphinx...

Le botaniste Yves Baron (Poitiers quartier du Porteau, 2017)

Quelle fleur ne voit jamais la lumière du jour? La figue bien sûr! La figue est une inflorescence (et non un fruit) en forme d'urne dont les parois intérieures sont tapissées de milliers de fleurs minuscules. Celles-ci ne voient jamais la lumière du jour et ne peuvent être fécondées par une intervention extérieure... Elles seront donc pollinisées par des guêpes lilliputiennes qui vivent recluses, telles des nonnes, à l'intérieur des inflorescences!

Une autre surprise nous attend lorsqu'un curieux demande d'où vient la bave que l'on observe sur les tiges des Sauvages alentour: c'est le «Crachat de coucou», l'abri de la sympathique larve d'une Cicadelle écumeuse qui suce la sève des plantes (sans toutefois leur causer de grands dommages). Yves Baron nous propose d'en déloger délicatement un spécimen à la pointe du couteau pour faire plus ample connaissance!

Maintenant que l’incroyable est fait, passons à l’impossible.

(Les Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, Luc Besson)

Ces révélations nous permettent enfin d'accéder aux pieds des falaises calcaires qui dominent le cours du Clain et la très fréquentée «route de Paris». Orientés sud-est, les rochers et les pelouses thermophiles rases du Porteau abritent un monde méridional qui contraste avec la ville autour. Le Porteau doit peut-être son nom à la corporation des porteurs d'eau qui remontaient vers le château de la «ville haute» l'eau des fontaines au bord du Clain. Yves Baron invite ses élèves à emprunter leur pas en grimpant les escaliers taillés dans la roche.

Du haut de ces falaises, pas moins de cinq espèces de Géraniums vous contemplent... Dont l'emblématique Géranium sanguin (Geranium sanguineum), espèce rare et déterminante pour la Vienne. Un paradis pour le Brun du pelargonium (Cacyreus marshalli) qui confie précisément ses chenilles aux divers Geraniums.

Grand habitué des milieux calcaires, l'Hyppocrepide à toupet (Hippocrepis comosa) attire autour de ses fleurs jaunes dites «papilionacées» un carnaval de papillons: la nature est bien faite! La plus discrète Euphorbe de séguier (Euphorbia seguieriana, pas encore en fleur à cette saison) est une autre espèce rare en Vienne. Les jeunes feuilles piquantes du Panicaut champêtre (Eryngium campestre) pourraient laisser penser à un «chardon»; il n'en est rien, le Panicaut champêtre appartenant étrangement à la famille des Apiacées (Ombellifères). L'Hélianthème des apennins (Helianthemum apenninum), dont le nom pourrait se traduire par «fleur du soleil» en grec, cherche toujours plus de lumière pendant que nous cherchons désespérément un peu d'ombre!

De gauche à droite et de haut en bas : Bel argus (Lysandra bellargus) sur Hyppocrépide à toupet (sa plante hôte), Euphorbe de séguier, jeunes pousses de Panicaut champêtre, Hélianthème des apenins.

Sous le soleil de midi, le groupe se réfugie sous les arbres qui poussent alentour, parfois à flanc de falaise. L'ambiance est méridionale à souhait: on reconnait le Chêne pubescent (Quercus pubescens), une espèce réputée pour sa résistance face à la sécheresse. Les feuilles coriaces du Chêne vert (Quercus ilex) et celles à nervures saillantes du Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) apportent la touche finale à cette garrigue sauce poitevine!

De gauche à droite: Chêne pubescent, Chêne vert et Nerprun alaterne.

C'est à l'ombre d'un Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), un autre locataire des garrigues et des maquis méditerranéens, que Yves Baron conclue la promenade. Le botaniste n'a jamais observé d'autres spécimens de cet arbre plus au nord que ce point dans toute la Vienne. Cet Érable marque en quelque sorte la frontière entre sud et nord, tout un symbole pour la ville de Poitiers qui est à la fois la dernière ville du sud et la première ville du nord de la France... A moins que ce ne soit l'inverse!

Attention, au delà de cette feuilles à trois lobes (Érable de Montpellier)...

«C'est le NORD!» (Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon)

Pour aller plus loin

- Fiche descriptive de la ZNIEFF des rochers du Porteau

27/04/2017

27/04/2017

Asphodelus albus (Asphodèle blanc ou Allée en poitevin saintongeais) appartient au clan qui porte son nom Asphodelaceae (ex-Liliaceae). L'origine du nom de la Sauvage semble perdu dans les limbes de l'histoire, remontant probablement à des langues oubliées d'origines non indo-européennes. Il pourrait signifier «sceptre» pour certains auteurs, mais rien n'est moins sûr, même si de nos jours beaucoup appellent encore la Sauvage Bâton blanc ou Bâton royal. Il faut dire que les Asphodèles sont entourés d'une aura fantastique et séculaire, leurs chandelles (jusqu'à 1,50m) couronnées de blanc ne passant guère inaperçues dans le paysage.

Fleurs inodores, blanches ou rosées de l'Asphodèle blanche (chacune portant 6 tépales marqués d'une nervure verte).

C'est autour du mois d'avril que les grappes denses des fleurs mellifères de l'Asphodèle blanche s'offrent aux butineurs. Abondante dans la partie ouest de la France, la Sauvage colonise les lisières forestières et les landes, préférant les sols acides, dégradés par le surpâturage, le piétinement, le soleil brulant ou les incendies répétés... Car si Esteban (des Mystérieuses Cités d'or) est le fils du soleil, l'Asphodèle est probablement celui du feu!

- Tout le monde a besoin d'un hobby...

- Quel est le votre?

- La résurrection.

(Skyfall, Sam Mendes)

L'Asphodèle blanche est une plante pyrophyte (qui aime le feu): les incendies la favorise par rapport à la concurrence. Lorsque le feu ravage une parcelle (ou lors des coupes forestières à blanc), les racines tuberculeuses de l'Asphodèle — qui ressemblent à une botte de radis — supportent sans trembler le passage des flammes. Le paysage mortifère qui s'en suit lui convient à ravir, et l'on voit parfois l'Asphodèle surgir des cendres tel un phénix. Notez que c'est d'ailleurs autour de Pâques, les fêtes de la résurrection dans la tradition chrétienne, que l'Asphodèle montre ses premières fleurs.

Colonie d'Asphodèle blanc entre forêt silicicole et asphalte brulant de la départementale 611 (Fontaine-le-Comte, 86).

L'Asphodèle blanche est une vivace qui se propage efficacement via ses parties souterraines enfoncées une vingtaine de centimètres sous le niveau du sol, un des secrets de sa résistance au feu. La légende veut que ses racines profondes nourrissent les morts. Jadis, les vivants ont aussi tenté de manger les tubercules en période de disette, cuits dans plusieurs eaux... A vrai dire, ce sont surtout les sangliers qui en raffolent.

Fruits foncés et toxiques de l'Asphodèle blanc (capsules globuleuses), Forêt domaniale de Vouillé-Saint-Hilaire (86)

Des racines qui chatouillent les tréfonds, des fleurs flamboyantes dressées vers le ciel: il n'en fallait pas moins pour que l'Asphodèle devienne une Sauvage psychopompe, chargée d'accompagner les défunts dans leur dernier voyage. Dans la Grèce antique, on la plante autour des tombes. La Plaine des Asphodèles est un paysage fantastique de la mythologie grecque, présenté comme une sorte d'oubliette fleurie, quelque part entre enfer et paradis. L'Asphodèle a conservé une partie de son aura ésotérique sur le pourtour méditerranéen: il n'y a pas si longtemps, on célébrait encore les morts dans les cimetières corses en enflammant des épis floraux d'Asphodèle (généralement Asphodelus ramosus) trempés dans l'huile d'olive.

Depuis le bord de la route, l'Asphodèle blanc vous souhaite un bon voyage... Espérons de tout cœur que ça ne soit pas le dernier (c'est peut-être la sécurité routière qui les a plantés là pour inciter les conducteurs à la prudence)!

Les tiges sèches de l'Asphodèle, récoltées à la fin de l'été, sont remarquables de solidité comme de légèreté (attention lors de la cueillette, il existe une Asphodèle protégée — Asphodelus arrondeaui — du côté de la Bretagne). Elles peuvent servir à la vannerie, au modélisme, d'épées pour les enfants, d'allumettes pour les campeurs ou de cigarettes pour les garnements (à la mode «Viouche»)... Gare, à trop jouer avec l'Asphodèle, le risque d'embrasement n'est jamais bien loin!

Pour aller plus loin:

- Asphodelus albus: identification assistée par ordinateur

- Asphodelus albus sur Tela-botanica

- L'asphodèle entre ciel et terre, un texte poétique du site Botanique-Jardins-Paysages

- La croustillante légende de Bartolu et de l'Asphodèle (Corse) sur le blog Terres de femmes

Touffe de feuilles raides, longues et étroites, pliées en gouttière de l'Asphodèle blanc, un peu à la mode poireau: le «Poireau de chien» ou le «Poireau du diable» sont deux autres surnoms de la Sauvage.