12/05/2019

12/05/2019

Coquelicots: le bonheur est-il dans le pré?

Papaver rhoeas (Coquelicot) est probablement le membre le plus connu de la petite famille Papaveraceae, un clan dans lequel s'affiche quelques spécimens déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou, tels que la Grande Chélidoine (Chelidonium majus) ou le Pavot californien (Eschscholzia californica). Ces sauvages affichent des fleurs spectaculaires et éphémères à quatre pétales (chiffonnées dans leur bouton), flanquées d’une bardée d’étamines. Les célèbres Fumeterres et autres Corydales ont également rejoint ce clan à l'issu d'un des derniers mercatos de la botanique (classification APG III).

- Qu’est ce que vous êtes belle Georgette quand vous rougissez. On dirait une fleur des champs.

(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet)

Sépales velus du Coquelicot qui tombent à la floraison, Biard (86)

On retourne les pétales, les attachant avec une tige de plantain pour former la taille et les bras. Une brindille plantée sous la jupe fait office de deuxième jambe... Hello Poppy!

Étrangement, la toxicité du Coquelicot est souvent exagérée. J'ai pour ma part grandi avec la consigne de me laver les mains après avoir joué avec ses pétales rouges, sous peine de finir ma journée sous le joug d'une effroyable colique... D'autres agrémentent les plats ou les pains de ses graines, quand ils ne décorent pas les salades avec ses fleurs. Alors, le coquelicot est-il comestible ou non?

Quand le Coquelicot dévoile sa cape de Superman... Aurait-il quelques supers pouvoirs?

- Tu t'y connais un peu en cocaïne?

(Scarface, Brian De Palma)

Pour le quidam, Coquelicots et Pavots, c'est un peu Schtroumpf vert et vert Schtroumpf (en fait Schtroumpf rouge et rouge Schtroumpf): les espèces les plus communes, regroupées sous le genre Papaver, sont souvent confondues. Presque toutes contiennent un cocktail d'alcaloïdes aux propriétés somnifères, sédatives ou analgésiques, potentiellement toxiques à forte dose. En réalité, il faudrait considérer les substances narcotiques concernées espèce par espèce (l'ouvrage Opium Poppy: Botany, Chemistry, and Pharmacology de L.D. Kapoor est riche d'informations en la matière).

Fleur éphémère du Pavot officinal au jardin: de nombreuses variétés ont été développées par l'horticulture, pour le plaisir des yeux.

La dangerosité supposée des Coquelicots viendrait d'une confusion avec celle du Pavot officinal (Papaver somniferum). Ce dernier renferme une grande concentration d'alcaloïdes opiacés, telles la codéine ou la morphine, surtout chez certaines variétés cultivées dans ce but. On extrait l'opium à partir de son latex, dont les produits dérivés médicinaux ou narcotiques (héroïne...) sont connus pour la forte dépendance qu'ils développent chez leurs consommateurs. Le Pavot officinal, souvent planté au jardin pour la beauté de ses fleurs éphémères, peut donc légitimement être considéré comme étant toxique, à commencer par ses tiges et ses capsules, les feuilles renfermant peu de latex.

Papaver vient du celtique papa signifiant «bouillie», parce que l'on mélangeait autrefois les graines du Pavot officinal dans la bouillie des enfants pour mieux les faire dormir. Les graines du Pavot officinal ne présentent théoriquement aucun risque: ce sont d'ailleurs ces mêmes graines, dépourvues d'alcaloïdes, qu'on utilise en cuisine (là aussi, des variétés ont été sélectionnées en ce sens). En pratique, il arrive cependant que les graines soient souillées par le latex des capsules lors de leur préparation. Des études récentes révèlent la présence, certes minime, de morphine jusque dans les urines des amateurs de pain aux graines de pavot (voir cet article du Monde)... Pas de quoi se priver d'une tranche de pain bien sûr!

Les feuilles du Coquelicot, généralement alternes, présentent des formes très variables, souvent fortement découpées.

De son côté, notre Coquelicot (Papaver rhoeas) contient aussi une belle palette d'alcaloïdes. La morphine en fait partie, mais dans une proportion infime et seulement au niveau des capsules. Chez lui, c'est surtout la rhoeadine qui importe, présente dans toutes les parties de la plante, des racines jusqu'aux pétales. L'usage de ses pétales, recensés dans la liste A de la pharmacopée française, lui reconnait un léger pouvoir sédatif et calmant, mais pas soporifique. Il n'est donc pas complètement innocent mais son usage ponctuel ne recèle à priori pas de grands dangers (quelques cas d'intolérances ont été évoqués ici et là). Ses jeunes feuilles ou ses boutons floraux sont d'ailleurs consommées, crus ou cuits, dans de nombreux pays (confère Le Régal végétal de l'ethnobotaniste François Couplan). La prudence nous invite à ne pas en consommer un plein saladier ou en faire des cures prolongées. Reste à ne pas le confondre avec d’autres espèces proches…

Mais quel est ce Coquelicot? Quand le Pavot douteux (Papaver dubium) nous fait douter... Notez les poils appliqués sur la tige, contre des poils hérissés chez le Coquelicot.

Le genre Papaver est riche de 8 espèces en France (110 dans le monde). On peut mentionner: le Pavot douteux (Papaver dubium), commun en tout lieu, ou le Pavot argémone (Papaver argemone) et le Pavot hybride (Papaver hybridum), deux messicoles moins répandues. Ces Pavots se rapprochent sensiblement du Coquelicot en apparence comme en qualités. En cas de confusion, leur consommation raisonnable ou ponctuelle ne présente pas de risques, même si le Pavot douteux peut nous insuffler quelques doutes de par sa teneur en aporéine (le botaniste Paul-Victor Fournier le considère comme potentiellement toxique). Surtout, il serait dommage de croquer le Pavot argémone ou le Pavot hybride, tant leurs rangs se parsèment au fil des années, à l'image de la plupart des messicoles.

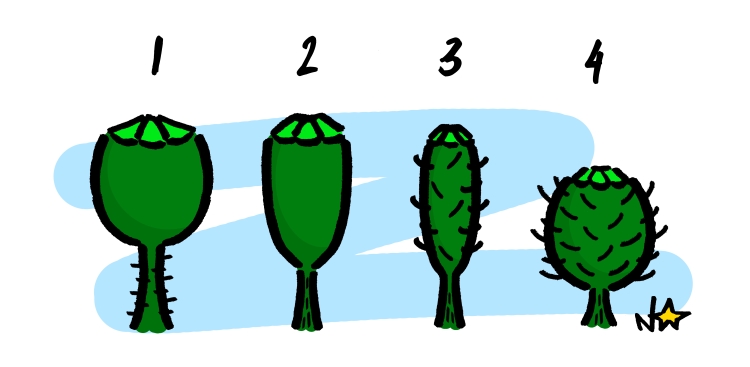

Alors comment distinguer les Coquelicots/Pavots les plus courants? Le critère d'identification le plus abordable repose sur l'observation des capsules: elles sont en forme de vase et glabres chez P.Rhoeas (1), allongées et glabres chez P.dubium (2), allongées et hérissées chez P.agremone (3), courtes, arrondies et hérissées chez P.hybridum (4).

Si l’identification des Pavots repose en partie sur leurs capsules, une petite guêpe (Aylax papaveris) peut brouiller les pistes. En pondant dans les fruits, elle provoque une « galle » (ici sur Papaver dubium) qui fait enfler la capsule jusqu’à trois fois sa taille ! A l’intérieur du fruit atrophié, plusieurs loges servent d’abri et de garde-manger bien rempli aux larves de l’insecte.

Pour aller plus loin:

- Papaver Rhoeas sur Tela-botanica

- Papaver Rhoeas: identification assistée sur ordinateur

- Papaver dubium sur Tela-botanica

- Papaver dubium: identification assistée sur ordinateur

- Le coquelicot, un emblème anti-pesticide ambigu? sur Zoom Nature

- Le Coquelicot à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

Lecture recommandée:

- Le Coquelicot poète des champs de Bertrand Bernard

- Plantes de poilus de Denis Richard

- Opium Poppy: Botany, Chemistry, and Pharmacology de L.D. Kapoor

Coquelicot: il est interdit de franchir la ligne blanche!

01/05/2019

01/05/2019

Quand sonne l'heure de la Renoncule âcre, Saint Benoît

A l'heure de notre rendez-vous de printemps avec Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, une vingtaine d'apprentis naturalistes se réunissent au cœur des praires de la Varenne à Saint-Benoît (86) en bord de Clain. On partage le paysage avec quelques pêcheurs, à la lumière des milliers de «boutons d'or» (Renoncule âcre, Ranunculus acris) qui éclairent la prairie.

Maestro Baron into the wild (Saint-Benoît, Mai 2019)

Avant d'entamer la promenade, Yves Baron nous montre un cliché de la belle Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) tirée d'un de ses ouvrage. Il faudrait un miracle pour qu'on la croise aujourd'hui (sa floraison est probablement passée d'une ou deux semaines); mais en bons naturalistes, nous sommes prédisposés à croire aux miracles!

Les plantes sauvages et leurs milieux en Poitou-Charentes de Yves Baron, édité chez Atlantique.

L'entame de l'excursion nous arrête près du tronc très habité d'un Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Les graffitis naturels sur l’écorce sont autant d'hépatiques et de lichens; Yves Baron nous rappelle que maints trésors restent probablement à découvrir pour qui veut s'en donner la peine, hépatiques et lichens faisant rarement l'objet de grandes prospections. Avis aux amateurs!

Frêne, hépatiques et lichens, Saint Benoît (86)

Les fleurs d'or de la Barbarée commune (Barbarea vulgaris) tentent de rivaliser avec les grandes renoncules. A côté, l’Alliaire (Alliaria petiolata) affiche aussi des fleurs à 4 pétales, une signature de la famille des Brassicacées, anciennement nommées Crucifères à cause de leurs pétales en croix. L'Alliaire, ou «Herbe à l'ail» en Poitou, est une excellente salade sauvage, pour peu qu'on n'en apprécie l'amertume.

Barbarée commune (à gauche) et Alliaire (à droite), Saint Benoît (86)

Les Brassicacées se démarquent aussi de par leurs fruits secs (des siliques) aux formes géométriques variées. C'est le cas de la Capselle Bourse à Pasteur (Capsella bursa-pastoris) qui tire son nom de ses fruits évoquant un porte monnaie de curé selon les anciens... Pour nous, ils ont plutôt la forme d'un cœur ou d'un like, tout est question de génération!

Capselle Bourse à Pasteur: likez moi ! (Saint Benoît)

Subsistent encore quelques fleurs de Cardamine des prés (Cardamine pratensis), une autre Brassicacée, plus connue sous le nom de Cressonnette pour la saveur piquante de ses feuilles, appréciées en salade de printemps. La Consoude officinale (Symphytum officinale) invite le groupe à échanger quelques recettes qui mettent à l'honneur ses feuilles, en beignets ou en filets panés comme des poissons. Avec les recommandations d'usage qui s'imposent: les alcaloïdes hépatotoxiques contenus dans ses feuilles incitent à faire preuve de modération quant à sa consommation.

Cardamine des prés (à gauche) et Consoude officinale (à droite), Saint-Benoît (86)

Puisqu’il est question de plantes comestibles, le botaniste nous rappelle que l'exercice d'identification requiert une bonne dose d'entrainement: la famille des Ombellifères par exemple compte dans ses rangs des membres très semblables, tantôt savoureuses, tantôt mortelles. Pour appuyer ses dires, les feuilles d'un Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) s'entremêlent avec celles d'un Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum): le premier est comestible, l'autre est toxique.

Cerfeuil des bois (au premier plan) et Cerfeuil penché (au second plan): la cueillette sauvage est un sport extrême qui ne se pratique guère à la légère...

Des banquets de chenilles Hyponomeutes (Yoponomeuta sp.) dans les Fusains (Euonymus europaeus) nous rappellent que nous ne sommes pas les seuls à penser casse-croûte en battant la campagne. Un peu plus loin dans les haies se succèdent Cornouillers mâles (Cornus mas) et Amélanchiers (Amelanchier ovalis). Leur présence, peu courante dans la Vienne, réjouit le botaniste, mais leur disposition et leur alternance parfaites nous laissent penser qu'ils ne sont pas arrivés là tout seul...

20/03/2019

20/03/2019

Grand meeting de printemps de l'Arabette des Dames, Poitiers chemin de la Cagouillère

Arabidopsis thaliana (Arabette des dames) appartient au clan des Brassicacées (ex Crucifères), dont les membres arborent fièrement quatre pétales en croix. Cette grande famille regroupe quelques célébrités au jardin d'ornement (Monnaie du pape, Giroflée des murailles...) comme au potager (Choux, Colzas, Radis, Navets, Roquettes, Moutardes...). Mais pour les apprentis botanistes que nous sommes, ses membres les plus séduisants ne sont pas nécessairement les plus goûtus ou les plus extravagants. D'élégantes et discrètes Brassicacées colonisent les vieux murs ou les trottoirs au printemps, telles la Cardamine hérissée, la Drave de printemps ou le Tabouret perfolié déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou.

L'Arabette des dames s'inscrit dans cette lignée des p'tites pionnières très costaudes, occupant la scène des milieux perturbés, des champs sablonneux et des murs à l'approche des beaux jours. Elle est très à l'aise en ville, où un bout de macadam suffit à faire son bonheur. Son nom d'Arabette viendrait d'ailleurs de sa faculté à coloniser les lieux les plus misérables, aussi propices à la vie que le désert d'Arabie.

Grappe de fleurs de l'Arabette des Dames: quatre pétales de 2 à 4 mm et quatre sépales: la signature des Brassicacées.

Comme ses consœurs, cette annuelle pratique la course à la reproduction, son terrain de prédilection étant voué à devenir une fournaise mortelle à l'approche de l'été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Arabette des dames est une sprinteuse: entre la levée de sa dormance et l'instant où elle ressème de nouvelles graines (environ 40.000 par pied), six semaines lui suffisent!

Siliques allongées, cylindriques, recourbées vers le haut de l'Arabette des dames: des bébés vite faits bien faits!

- Pas de sexe?

- Pas de temps pour le sexe.

- Pas de bol.

(Évolution, Ivan Reitman)

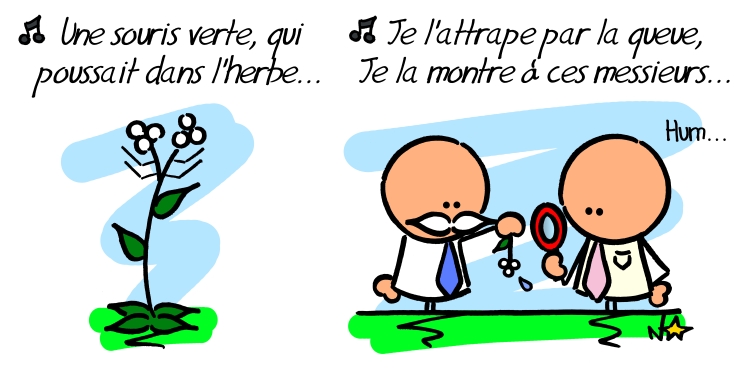

Trop pressée pour attendre les butineurs, l'Arabette des dames est une adepte de l'autofécondation. Miniaturisation, résistance, cycle de reproduction express, autofécondation... Il n'en fallait pas moins pour que le corps scientifique jette son dévolu sur la belle: elle est le sujet d'expérimentation idéal pour étudier le monde végétal, l'évolution ou la génétique. Un autre atout plaide en sa faveur: son patrimoine génétique limité - seulement 157 millions (!) de paires de base réparties sur cinq paires de chromosomes - fut le premier génome de plante à être entièrement séquencé, en 2000. Bref, l'Arabette des dames est une version verte des célèbres souris ou drosophiles qui peuplent malgré elles les laboratoires.

Autant dire que l'Arabette des dames se retrouve au cœur des projets les plus fascinants comme les plus farfelus. Des biologistes danois proposent par exemple de modifier génétiquement la Sauvage pour que sa couleur vire du vert au rouge en cas d'une présence accrue de dioxyde d’azote dans le sol. Puisque la charge explosive des mines anti personnelles enfouies libère du dioxyde d’azote, l'Arabette des dames pourrait sauver des vies en devenant un démineur hors norme, signalant de par sa couleur la présence d'un danger mortel.

Entre 2007 et 2009, des semences de l'Arabette des dames (ainsi que celles du très coriace Liseron des champs) furent invitée à faire le plus grand des voyages à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Les graines exposées pendant plus d'une année aux rayonnements et aux températures extrêmes de rigueur dans le vide spatial conservèrent une partie de leur pouvoir de germination. De quoi alimenter les scénarios de terraformation les plus ambitieux?

Arabette des dames: seule sur Mars?

Revenons sur terre, où notre Arabette des dames ne régale pas que les hommes en blouse blanche. La belle nourrit à l'occasion, entre autres affamés, les chenilles de la Piéride de la rave (Pieris rapae, que l'on avait croisée à l'occasion de notre article sur l'Alliaire). Pour sa défense, la Sauvage peut compter sur les poils étoilés de ses feuilles - susceptibles de servir de barricade face aux plus petits prédateurs (pucerons...) - et sur le cocktail chimique concentré dans ses feuilles capable de couper l’appétit à certaines chenilles.

Ces moyens de défense n'ont rien d’exceptionnels; ils sont simplement mieux connus dans le cas de l'Arabette des dames, sur laquelle sont braquées les optiques des paparazzis du microscope du monde entier. En quelque sorte, cette «souris verte» joue pour nous l'interprète, nous permettant de défricher les innombrables mystères du végétal. Au risque de s'égarer: le rôle des mycorhizes (association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes, bénéfique aux deux parties) a longtemps été sous-estimé en biologie végétale, la faute entre autre à l'Arabette des dames, une Sauvage non mycorhizienne, qui pouvait nous laisser penser que les plantes étaient relativement autonomes. C'est en réalité tout l'inverse, la famille des Brassicacées faisant parties des exceptions.

Arabette des Dames: des rosettes poilues et quelques feuilles caulinaires alternes, ovales et sessiles.

La plus célèbre des Arabettes après notre Arabette des dames, bien connue des amateurs de prairies sèches «à papillons»: l'Arabette hérissée (Arabis hirsuta), une bisanuelle velue de 10 à 80 centimètres de hauteur.

Pour aller plus loin:

- Arabidopsis thaliana sur Tela-botanica

- Arabidopsis thaliana: identification assistée par ordinateur

- La plante qui détecte les mines sur le blog En quête de science

- Le voyage spatial de l'Arabette des dames sur le site de Sciences et Avenir

- La bombe chimique des Brassicacées sur le site de Zoom Nature