15/12/2019

15/12/2019

Cet article fait suite à notre trilogie fantasy à succès consacrée aux grandes familles en botanique. Lors des épisodes précédents, nous avions survolés les familles les plus importantes de la flore française en terme de nombre d’espèces: Astéracées, Poacées, Fabacées, Rosacées, Brassicacées, Caryophyllacées, Apiacées et Lamiacées regroupent à elles seules près de la moitié des espèces végétales françaises (indigènes et naturalisées). Avaient aussi été évoquées les prestigieuses lignées Renonculacées, Orchidacées et la «vieille» famille des Liliacées. Enfin, la troisième session nous avait présenté des maisons plus modestes, mais pas moins admirables, telles que les Boraginacées, Rubiacées, Campanulacées, Amaranthacées, Euphorbiacées et Crassulacées. Dans cette nouvelle saison, place a des clans moins fournis, mais hauts en couleurs et surtout riches en personnalités!

Un adolescent s’était agenouillé, et c’était un chevalier qui se relevait.(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Willos a les meilleurs oiseaux des Sept Couronnes... Il fait parfois voler un aigle, vous verrez. (Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

On retrouve à la tête des Géraniacées (une quarantaine d’espèces en France) plusieurs géraniums sauvages et citadins. Leurs fleurs comptent cinq pétales, cinq sépales et dix étamines. Leurs feuilles sont stipulées, souvent velues et très découpées. Géranium dérive du grec geranos, la grue, les fruits des Géraniacées (des pentakènes) présentant généralement des pointes qui évoquent le bec d’un oiseau (ovaire supère). A maturité, leurs styles s’enroulent brusquement sous l’effet de la chaleur, catapultant les semences alentour.

Herbe-à-Robert (Geranium robertianum), Géranium à mou (Geranium molle) et Géranium découpé (Geranium dissectum, fruits)

C’est aussi le clan des Érodiums qui empruntent leur nom au grec erodios, le héron. Les célèbres fleurs ornementales de nos balcons, injustement nommées «géraniums», sont en réalité des Pélargoniums, également membres de cette famille mais originaires d’Afrique du sud, aux fleurs irrégulières. Ils tirent leur nom du grec pelargos, la cigogne… De la botanique à l’ornithologie, il n’y a qu’un tout petit pas!

Bec de grue (Erodium cicutarium), Brenne (36)

L’exposition des drogues du mestre avait un aspect impressionnant : des dizaines de pots cachetés, des centaines de fioles bouchées, autant de bouteilles d’opaline, d’innombrables jarres de simples. (Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Papaveracées composent une petite famille d’une quarantaine d’espèces en France. Leurs membres possèdent des feuilles alternes et découpées, une paire des sépales caducs qui se détachent et tombent lors de la floraison, des fleurs spectaculaires et éphémères à quatre pétales chiffonnées dans leur bouton, flanquées d’une bardée d’étamines.

Paire de sépales caducs du Coquelicot (Papaver rhoeas)

C’est le clan des Pavots, des Coquelicots ou de la Grande Chélidoine. Les Papavéracées produisent du latex et contiennent presque toutes des alcaloïdes aux propriétés sédatives ou analgésiques. Leurs fruits sont des siliques ou des capsules (ovaire supère). Dans la classification récente, cette famille intègre aussi les Fumariacées (une vingtaine d’espèces en France) comme les Corydales ou les Fumeterres, des sauvages aux fleurs irrégulières et aux feuilles très découpées.

Corydale solide (Corydalis solida), Persac (86)

Comment pareille douceur pourrait-elle être un crime passible de pendaison?

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Malavacées comptent environ trente représentants en France*. Ceux-ci présentent des qualités mucilagineuses (épaississantes et adoucissantes) et ont souvent été utilisés à des fins alimentaires. Leurs feuilles sont alternes, souvent palmées (nervation), leurs fleurs ont cinq pétales, tordus et enroulés sur eux-mêmes dans les jeunes boutons floraux. Elles présentent un double calice (le calice extérieur se nomme calicule).

Calicule et bouton floral de la Grande Mauve (Malva sylvestris): la douceur d'un cornet de glace!

Les quelques espèces françaises ont un «air de famille» manifeste; c’est un clan qu’on reconnait assez facilement sur le terrain. On croisera dans leur rang les Mauves, les Lavatères ou les Guimauves pour les plus connues.

Guimauve officinale (Althaea officinalis), Rose trémière (Alcea rosea) et Mauve hérissée (Malva setigera).

- Une sorcière des bois? La plupart sont des créatures inoffensives. Elles ont quelques notions rudimentaires d’herboristerie, elles savent un rien d’obstétrique, mais autrement...

- Elle était plus que ça.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Solanacées forment une petite famille (une trentaine d’espèces en France) dont les membres présentent des fleurs à cinq pétales soudés, cinq sépales soudés, cinq étamines et des feuilles alternes, non stipulées. Elles concentrent généralement de nombreux alcaloïdes, les rendant toxiques ou leur conférant des effets variés. Nombre de Solanacées étaient des «plantes de sorcières», comme la Mandragore, la Belladone ou le Datura officinal.

«Cerise du diable» de la Belladone (Atropa belladonna) et silhouette fantastique du Datura officinale (Datura stramonium): un bonbon mortel ou un sort?

Les Solanacées sont pourtant la deuxième famille de plantes alimentaires pour l’homme, derrière les Poacées (céréales): ce clan est celui de la Pomme de terre, de la Tomate, du Poivron ou encore de l’Aubergine. C’est aussi la famille du Tabac, une plante qui synthétise un alcaloïde dangereux, la nicotine.

Morelle noire (Solanum nigrum), alias «Tue-chien»!

Les échoppes, en bas, semblaient proposer toutes les merveilles divines de l’univers.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Dans la classification classique, les Plantaginacées ne comptaient qu’une vingtaine d’espèces en France, des Plantains pour la plupart. Depuis la classification récente, ce clan s’est vu renforcé d’une centaine d’espèces issues de plusieurs familles remaniées ou obsolètes. C’est ainsi que les Véroniques, les Digitales, les Linaires, les Globulaires - pour n’en citer que quelques-unes - sont aujourd’hui très officiellement «sœurs de sève» des Plantains…

Plantain moyen (Plantago media), Véronique de Perse (Veronica persica), Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis) et Globulaire commune (Globularia bisnagarica).

Aux yeux du quidam, les «nouvelles» Plantaginacées représentent une famille étrangement cosmopolite, pour ne pas dire un grand bazar. L'exercice serait peut-être plus évident si nous étions des papillons: la Mélitée du plantain abandonne ses chenilles aux Plantains comme à quelques Véroniques, la Mélitée orangée oscille entre Plantains, Linaires, Digitales ou Véroniques. Comme quoi, dans le domaine de la botanique, les insectes possèdent un feeling qui nous fait cruellement défaut! On retiendra que le plus souvent, les feuilles des Plantaginacées sont simples et leurs fleurs irrégulières.

Pas besoin de leçons de botanique pour la chenille de la Mélitée orangée (Melitaea didyma)!

(ici sur Plantain lancéolé, Plantago lanceolata)

Game of thrones et botanique, les autres épisodes:

- Épisode 1: Asterceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae et Brassicaceae.

- Épisode 2: Apiaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Ranunculaceae et Orchidaceae.

- Épisode 3: Boraginaceae, Rubiaceae, Campanulaceae, Amaranthaceae, Euphorbiaceae et Crassulaceae.

- Le cycle fantasy Le Trône de fer par George R. R. Martin!

15/11/2019

15/11/2019

Colonie de Grande Consoude, Poitiers bords de Clain

Symphytum officinale (Grande Consoude) appartient à la famille Boraginaceae, aux côtés de la Bourrache officinale (Borrago officinalis), de la Vipérine commune (Echium vulgare) ou des Myosotis. Les membres de ce clan présentent souvent des inflorescences caractéristiques en «queue de scorpion» (cyme scorpioïde) et sont souvent couverts de poils raides: les Boraginacées doivent leur nom au latin burra, la «burre», une étoffe en laine rêche et grossière qui habillait autrefois les moines. Ainsi, les feuilles et les tiges anguleuses de la Grande Consoude sont vêtues d'une moumoute de poils hérissés non piquants.

Inflorescence en «queue de scorpion» de la Grande Consoude: des fleurs à 5 sépales et 5 pétales soudés en un tube.

La Grande Consoude est une vivace imposante (jusqu'à 120 centimètres de hauteur) qui s'installe de préférence dans les prés ou les boisements humides, à proximité de l'eau (rivières, étangs, marais...). Ses fleurs affichent des couleurs variées suivant les colonies (blanches, jaunes, roses, purpurines...). De plus, comme souvent chez les Boraginacées (voir notre article sur les Myosotis), la coloration des fleurs peut varier en fonction de leur maturité, indiquant aux insectes quelle corolle il convient de visiter en priorité.

Yo-ho, quel bonheur d’être un voleur! On vide les coffres et les pichets!

(Peter Pan, Walt Disney)

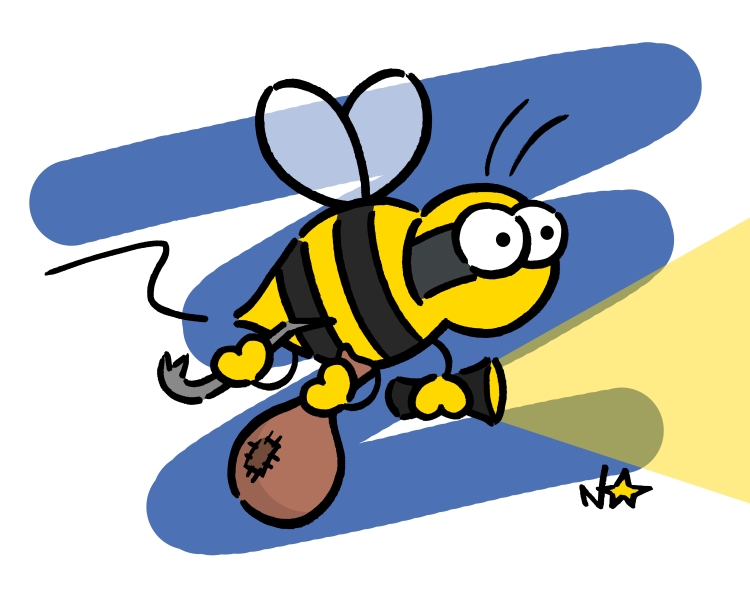

Les fleurs de la Grande Consoude présentent une caractéristique peu banale: les organes sexuels (pistil et étamines) bénéficient d'une double protection, celle du tube formé par les pétales, mais aussi celle de cinq écailles qui les recouvrent à l'intérieur de la corolle. Autant dire que cette forteresse met à mal certains butineurs invités par les couleurs et le parfum de la Sauvage (imperceptible pour l'homme). Les insectes munis d'une longue trompe tirent leur épingle du jeu, mais ce sont le plus souvent les bourdons qui profitent du trésor mellifère: ceux-ci peuvent forcer le passage, ou mieux, percer directement la base de la corolle grâce à leurs mandibules pour atteindre le précieux nectar.

A l'intérieur du coffre-fort des fleurs de la Grande Consoude, 5 écailles forment un cône protecteur autour des organes sexuels.

Une fois la corolle fracturée depuis l’extérieur par les bourdons, d'autres insectes profitent de l'ouverture. C'est là un véritable braquage végétal, puisque la Grande Consoude est délestée de son butin sans que les insectes ne viennent se frotter à ses organes sexuels. La Grande Consoude n'est donc pas une bonne reproductrice sexuée, la faute au blindage interne de ses fleurs! Heureusement, elle compense par une capacité de reproduction végétative très efficace qui lui permet de coloniser rapidement les espaces propices (sol profond, riche et humide). Championne du bouturage, elle peut aisément repartir depuis le moindre fragment de racine.

Bourdon fracturant une corolle de Consoude par l’extérieur: au voleur!

De par sa biomasse imposante et sa vigueur, la Grande Consoude a été considérée comme une fourragère généreuse, apte à nourrir veau, vache, cochon, couvée... Autrefois, l'homme consommait parfois ses racines (pelées et cuites à l'eau) et surtout ses feuilles au goût légèrement iodé qui peuvent faire office de «filet de poisson végétal» (pané, testé et approuvé). Aujourd'hui, on considère qu'une consommation exagérée ou régulière de la Sauvage serait dangereuse pour l'homme, à cause de la présence d’alcaloïdes hépatotoxiques, particulièrement dans ses racines. La Grande Consoude rejoint donc la liste des aliments sympathiques-mais-dont-il-ne-faut-pas-abuser (quelque part entre les chips Springles et les fraises Tagada?).

Si la Grande Ortie manque rarement dans les jardins particuliers, la présence de la Grande Consoude est plus anecdotique. Il convient donc de l'importer si on veut la garder à portée de ciseaux. Il suffit pour l'inviter de prélever un morceau de tige et un bout de racine, puis de la replanter sur un sol profond. Mais en terrain propice, la belle peut se montrer envahissante et difficile à déloger une fois en place. C'est pourquoi on préfère généralement à la Grande Consoude des spécimens sélectionnés pour leur générosité, leur robustesse et leur stérilité (ils ne se ressèment pas). La variété la plus célèbre dans les potagers se nomme Bocking 14, un cultivar stérile de l'hybride fertile Symphytum x uplandicum, croisement entre Symphytum officinale, la Grande Consoude, et Symphytum asperum, la Consoude Hérissée... Dans la nature comme en horticulture, les métissages font lois!

Symphytum x uplandicum, un hybride qui se naturalise ici et là. Polymorphe, il mélange les caractéristiques de ses deux parents: feuilles peu décurrentes (feuilles longuement décurrentes chez l'Officinale / non décurrentes chez l'Hérissée), poils un peu piquants (non piquants chez l'Officinale / très piquants chez l'Hérissée).

Pour aller plus loin:

- Symphytum officinale sur Tela-botanica

- Symphytum officinale: identification assistée par ordinateur

- La Consoude est-elle toxique? sur le site passeportsante.net

Lecture recommandée:

- La Consoude, trésor du jardin de Bernard Bertrand (éditions de Terran)

Consoude tubéreuse (Symphytum tuberosum): une autre espèce indigène discrète (20 à 60 centimètres de hauteur) à la tige ronde et aux fleurs toujours jaunes claires. Sa répartition se limite à la moitié sud de la France.

09/06/2019

09/06/2019

Vesce cultivée: moitié fleur, moitié papillon!

Vicia sativa (Vesce cultivée) appartient à la famille Fabaceae dont les membres dressent généralement des feuilles composées et des fleurs irrégulières caractéristiques qu'on dit «papilionacées». On trouve parmi les Fabacées des stars du potager, à la culture aisée, comme les haricots ou les pois. La Vesce cultivée n'est pas en reste: elle est souvent semée comme «engrais vert». A l'image d'autres Fabacées (voir notre article sur la Luzerne tachetée), la Vesce cultivée possède sur ses racines de petites boules blanches nommées nodosités. Celles-ci logent des bactéries très utiles, capables d'utiliser l'azote atmosphérique pour fabriquer des ressources qu'elles partagent volontiers avec leur hôte. Ainsi, la Vesce cultivée est une pionnière à l'aise en toute circonstance, quelle que soit la misère ou la richesse du sol. On croisera cette annuelle en tous lieux, de préférence près des cultures et des jardins où l'homme la sème volontiers.

Feuille imparipennée (n'oubliez pas que la vrille compte pour une foliole!) de la Vesce cultivée.

Dent cassée ne vaut pas fève.Le distrait, Pierre Richard

Mais laissons veaux, vaches, cochons et pigeons pour se pencher sur les insectes. Les fleurs mellifères de la Vesce cultivée enchantent les butineurs et de par la même les apiculteurs. C'est pourtant avec d'autres créatures que la Sauvage a signé un pacte ancestral: des nectaires situées à la base de ses feuilles entretiennent la présence des fourmis qui s'en régalent. En contrepartie, ces dernières patrouillent sur les tiges, assurant la garde rapprochée de la plante et tenant à l'écart les insectes parasites ou autres prédateurs. On désigne ce genre de contrat amical avec le peuple fourmi par le terme myrmécophilie.

Vicia sativa subsp. sativa et compagnie: gare au sac de nœuds!

Plus généralement, le genre Vicia compte une quarantaine d’espèce en France; la moitié d'entre elles sont méditerranéennes. Avec la «petite» quinzaine d’espèces recensée en Poitou, je dois me rendre à l'évidence: entre Poitiers et Marseille, en botanique comme en football, on ne joue pas dans la même division! On ne citera ici que quelques spécimens communs:

Vesce hérissée (Vicia hirsuta, aujourd'hui Ervilia hirsuta), une annuelle discrète des friches et des terrains vagues. Ses petites fleurs sont blanches et ses nombreux folioles (4 à 10 paires) linéaires.

Vesce des haies (Vicia sepium), une vivace qui fréquente les sols frais et riches. Ses fleurs, regroupées par quatre ou plus, sont d’un violet «sale». Ses folioles (3 à 9 paires) sont oblongues à elliptiques; leur extrémité est obtuse. Elle aussi cache des nectaires à la base de ses feuilles, principalement fréquentées par les fourmis.

Vesce cracca (Vicia cracca), une vivace qui forme des colonies denses dans les prairies, près des cultures ou des haies, aux nombreuses folioles (8 à 12 paires). Ses fleurs bleues sont réunies en grappes, toutes situées du même côté de la tige. De même que pour Vicia sativa, le cas Vicia cracca demande un examen attentif pour départager plusieurs espèces proches (V.benghalensis, V.villosa ou V.tenuifolia). On n'en attendait pas moins de la part de Sauvages dont le sport principal consiste à faire des nœuds et à s’emmêler les vrilles!

Pour aller plus loin:

- Vicia sativa sur Tela-botanica

- Vicia sativa : identification assistée par ordinateur