14/10/2018

14/10/2018

Forts de notre vocabulaire permettant de décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les fleurs régulières, irrégulières et leur agencement (inflorescences), nous sommes fin prêts à aborder l'automne, saison des fruits s'il en est une. Si les fleurs l'emportent généralement dans le cœur des promeneurs, les fruits qui leurs succèdent n'en sont pas moins pourvus d'élégance ou d'ingéniosité: souvenez-vous de notre comédie musicale consacrée aux grand voyage des semences, où il était question des milles et une ruses inventées par les Sauvages pour propulser leurs graines vers de nouveaux horizons.

Au jour, on est partis chez moi discuter de l'amour et des fruits (...)

Des pommes, des poires et des scoubidoubi-ou ah!

(Des pommes des poires, Sacha Distel)

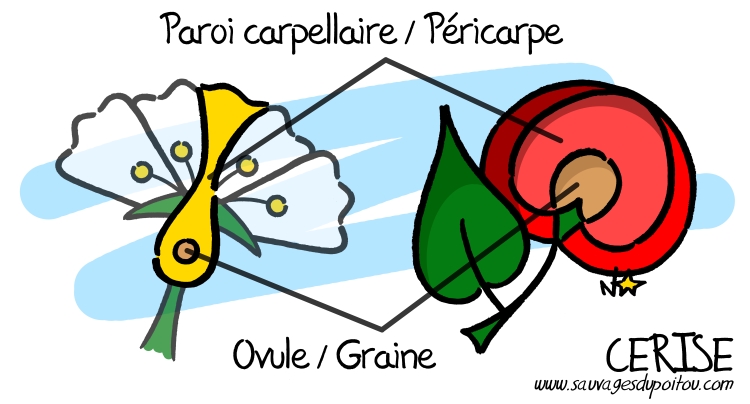

En botanique, le fruit est un organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Il est issu de la transformation du pistil - c'est à dire du (ou des) carpelle(s) - après la fécondation des ovules. Souvenez-vous de notre fleur «vraie»: après fécondation, les ovules deviennent des graines alors que les parois carpellaires deviennent l'enveloppe protectrice des graines qu'on appelle péricarpe. Considérons une cerise:

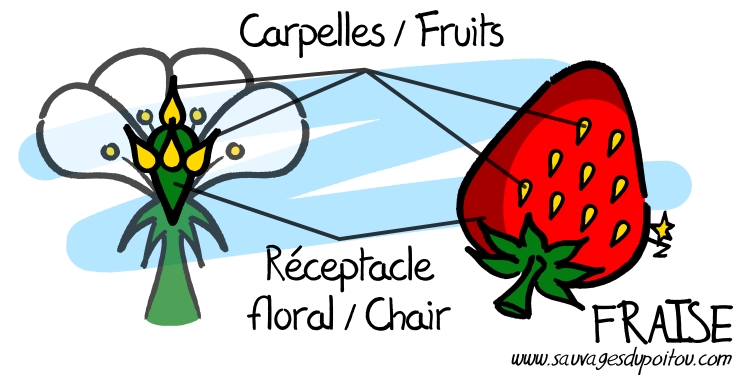

Si la cerise est un fruit simple (ce qui n'enlève rien à ses qualités), la métamorphose d'autres fruits peut-être plus tarabiscotée. Ainsi, chez la fraise, la partie charnue est issue de la transformation du réceptacle floral. Les petits points jaunes à sa surface correspondent à chaque carpelle et sont pour ainsi dire les véritables fruits... Pour la fraise, on parle de «faux fruit», car ce qu'on considère communément comme étant le fruit ne résulte pas seulement de la transformation du pistil.

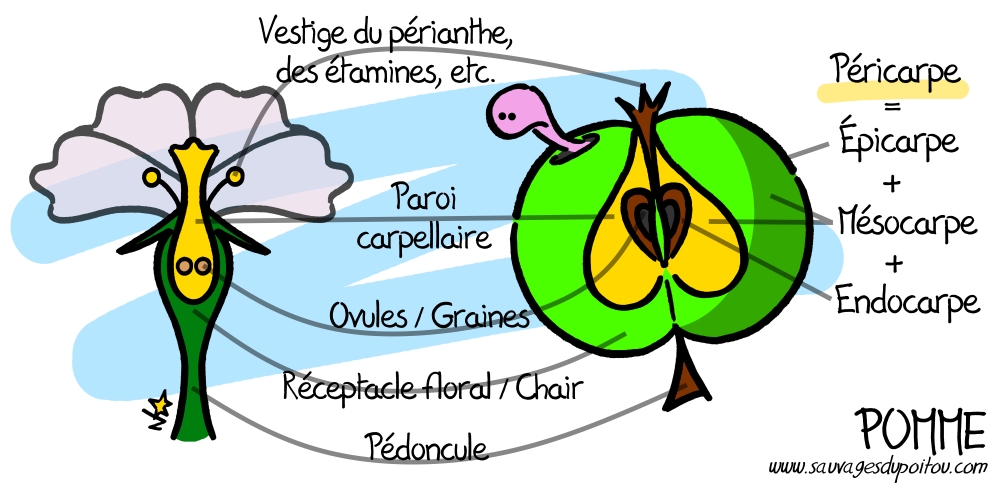

Coupons maintenant les cheveux en quatre, ou plus exactement une pomme en deux. La partie que l'on croque se compose de l'ancien réceptacle floral ET de la paroi carpellaire, formant ensemble une masse charnue continue.

Le péricarpe (l'ensemble de l'enveloppe protectrice des graines) est toujours formé de trois couches distinctes. Dans le cas de cette pomme, la première couche est la peau à l'extérieure, ou épicarpe. La seconde est la partie médiane charnue, ou mésocarpe. Enfin, au cœur, l'endocarpe cartilagineux délimite les loges qui renferment les graines.

La crête iroquoise des akènes plumeux de la Clématite vigne blanche

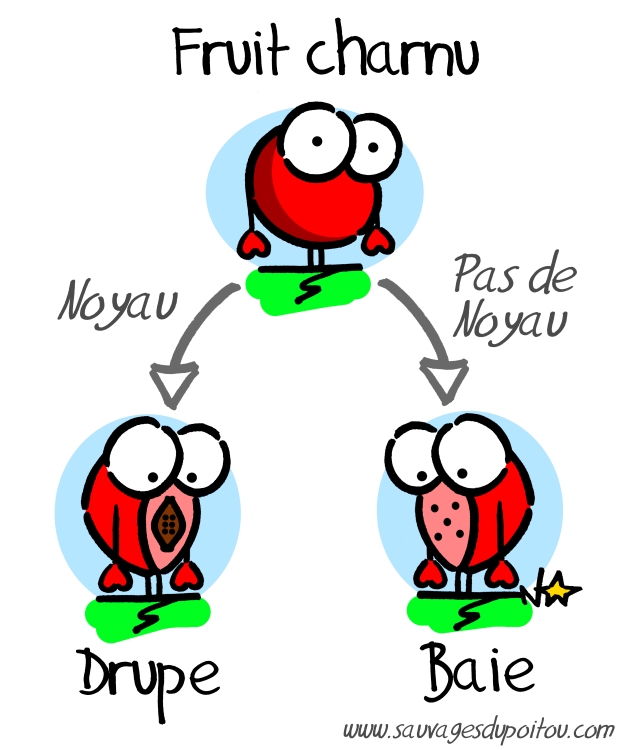

Les fruits charnus sont de deux sortes: les drupes et les baies. C'est la qualité de l'endocarpe, la couche la plus proche de la graine, qui nous permet de distinguer l'une de l'autre. Si l'endocarpe est dur, autrement dit si un noyau protège les graines, c'est une drupe (cerise, olive, noix...). A l'inverse, si l'endocarpe est tendre, autrement dit si la graine est directement en contact avec la partie charnue, c'est une baie (tomate, raisin, concombre...).

A moins d'autopsier minutieusement les fruits, la distinction n'est pas toujours pas évidente... De plus, certains spécimens viennent compliquer l'examen. Une datte ou un avocat, pour les exemples les plus connus, ne possèdent pas de noyau, mais une grosse graine très dure: ce sont des baies. Une mûre est composée d'un amas de petits «fruits» contenant un minuscule noyau (suffisamment gros pour se coincer dans nos dents). On parle dans ce cas d'un amas de drupes, ou plus exactement de polydrupe.

Fruit de la Ronce (Rubus sp): une polydrupe... La mûre (l'amour?) est plus fort que tout!

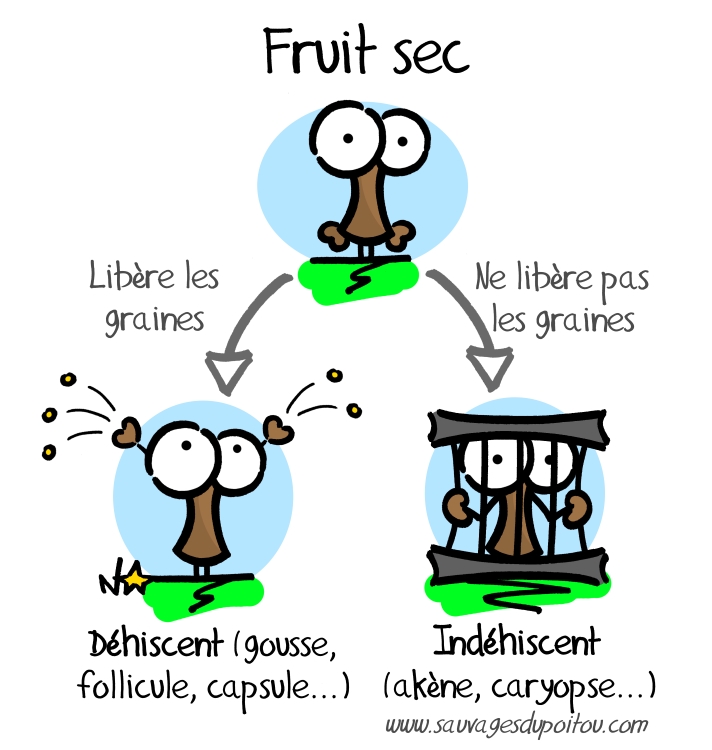

Intéressons-nous maintenant aux fruits secs; pas tant les raisins ou les bananes séchées que vous cachez dans votre besace, mais aux fruits dont le péricarpe est constitué de tissus durs et minces. Là aussi, on distingue deux sortes de fruits secs: les fruits secs déhiscents et les fruits secs indéhiscents.

Les fruits secs déhiscents sont des fruits secs qui s'ouvrent spontanément pour libérer leurs graines, avant même d'être tombé sur le sol. La palette des possibilités est riche, on ne donnera ici que quelques exemples courants:

La gousse (que les botanistes appellent aussi «légume», ça se complique sur la carte du menu) est typique des «légumineuses» et s'ouvre par deux fentes de chaque côté. Ici les gousses toxiques de la Coronille changeante (Coronilla varia).

Le follicule, qui ne s'ouvre que par une seule fente. Ici, les follicules de l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus).

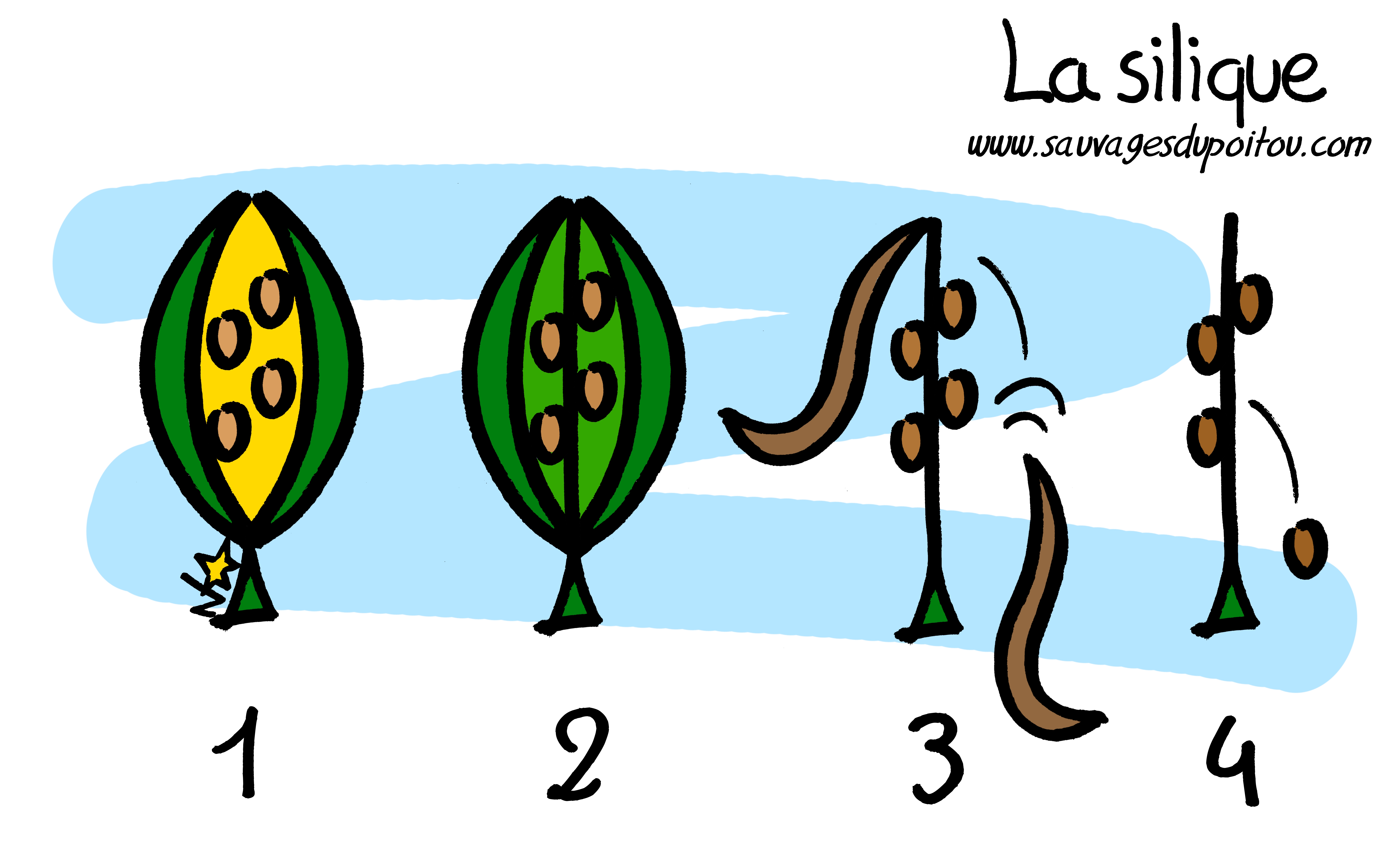

Enfin, la capsule qui s'ouvre selon des fentes (ou des dents, des pores, des clapets, des couvercles...) multiples, spécifiques et/ou successives... A titre d'exemple et pour faire court - les capsules mériteraient un article à elles seules - ne citons ici que la modalité d'ouverture la plus courante chez les capsules des Brassicacées, nommées siliques.

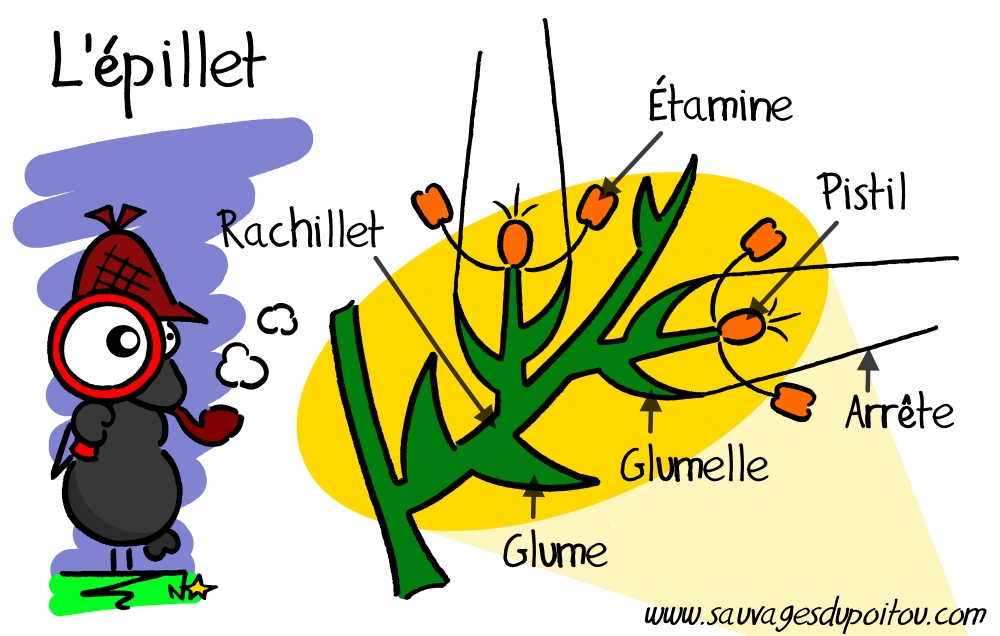

De l'autre côté, les fruits secs indéhiscents sont des fruits secs qui ne s'ouvrent pas spontanément pour libérer leurs graines. Il faudra donc que l'embryon de la plante déchire son enveloppe en germant ou que l'enveloppe se décompose. Le plus grand représentant des fruits secs indéhiscents est l'akène, qui est constitué d'une graine unique (on parlera plutôt de caryopse chez les Poacées).

Chez les Astéracées, l’akène est souvent équipé de soies (réunies en un bouquet nommé aigrette) permettant aux semences de voler. Le fruit étant un critère d’identification important, il n’est pas rare de lire dans les flores des descriptifs poussés sur leur aspect: sont-ils lisses, ridés, glabres, pubescents…? De même, on peut dépeindre avec précision jusqu’aux soies d’un akène volant: sont-elles lisses, denticulées, plumeuses (hérissées de poils fins)…?

Observons quelques akènes pris au piège dans une toile d'araignée au jardin... de haut en bas et de gauche à droite: plumeux pour la Picride éperviaire (Picris hieracioides) / Rougeâtres, surmontés d'un long pied qui porte les soies plumeuses pour la Picride fausse viéprine (Helminthotheca echioides) / Ovales, écrasés et surmontés de plusieurs rangées de soies lisses pour le Laiteron potager (Sonchus oleraceus) / Allongés avec un sommet épineux, surmontés d'un long pied qui porte les soies lisses pour le roi Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia).

Pour aller plus loin:

- Les différents types de fruits sur le site de l'université de la Sorbonne

- Les différents type de fruits sur le site Floranet

31/03/2018

31/03/2018

Tabouret perfolié, Poitiers bords de Clain

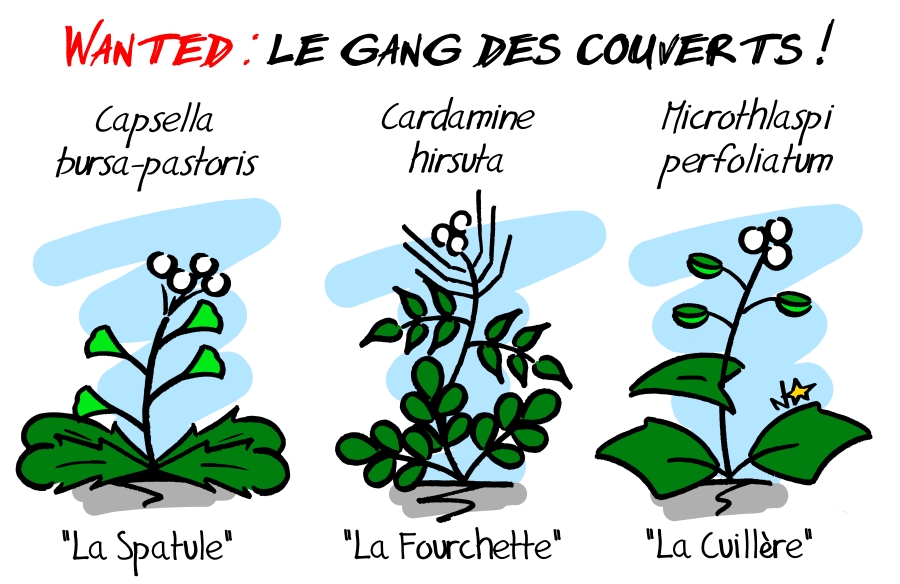

Microthlaspi perfoliatum (Tabouret perfolié) appartient à la famille Brassicaceae (ex Crucifères), dont les membres présentent des fleurs à quatre pétales «en croix». Le port du Tabouret perfolié nous évoquera probablement d'autres Sauvages discrètes et urbaines de ce clan: Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), Draves (Draba verna ou Draba muralis), Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), Arabette des dames (Arabidopsis thaliana)...

Tabouret perfolié, Poitiers bords de Boivre

Comme ses consœurs, Microthlaspi perfoliatum présente des fruits secs caractéristiques, les siliques (dans le cas du Tabouret perfolié, on parlera plutôt de silicules, celles-ci étant plus larges que longues), qui sont un critère d'identification important chez les Brassicacées. Chaque membre de ce clan affecte une forme géométrique particulière: circulaire, linéaire, recourbée, en poire, triangulaire...

Pour sa part le Tabouret perfolié dresse sous ses petites grappes de fleurs des silicules arrondies et échancrées à leur extrémité (qu'il s'agit de ne pas confondre en milieu urbain avec les silicules triangulaires et échancrées de la Capselle bourse-à-pasteur, Capsella bursa-pastoris). Des fruits en forme de cuillère pour certains ou d'écus pour d'autres: le Tabouret se nomme Pennycress en anglais, qu'on pourrait traduire par «salade aux centimes».

Les cuillères (silicules) du Tabouret perfolié à gauche, les spatules de la Capselle bourse-à-pasteur à droite : attention à ne pas se mélanger les couverts!

Microthlaspi perfoliatum est une annuelle qui affectionne les milieux arides et calcaires: les vignes, les prairies sèches, les vieux murs, les friches urbaines... Notre Sauvage est précoce et pré-printanière: en un temps béni des botanistes où chaque jour du calendrier portait un nom de fleur plutôt qu'un nom de martyr (voir calendrier républicain), Thlaspi était d'ailleurs le nom du 21ème jour du mois de Pluviôse (correspondant au 9 février pour cette année 2018 de notre calendrier Grégorien).

- Comment il était petit?

- Petit. Très petit. Du moins par rapport à moi.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

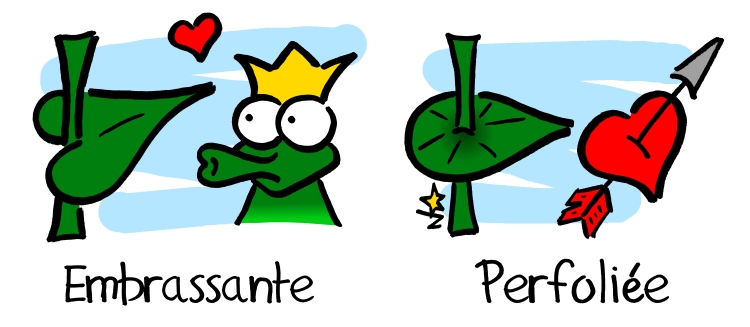

Le Tabouret perfolié présente un port modeste (inférieur à 20 cm) ainsi que des fleurs minuscules (environ 3mm), comme en atteste son nom de genre, Microthlaspi, qui trouve ses origines dans le grec micro, «petit», et thlaein, «aplatir» (une allusion à ses fruits plats). Quant aux feuilles caulinaires du Tabouret perfolié, elles ne sont pas perfoliées, mais embrassantes. Vous avez donc botaniquement le droit de surnommer notre Sauvage le «Petit Tabouret à feuilles embrassantes»!

Rosettes basales et feuilles caulinaires embrassantes, entières ou dentées, du Tabouret perfolié

La famille... C'est le sujet tabou!

(Les visiteurs, Jean-Marie Poiré)

Si le Tabouret perfolié est le spécimen le plus commun parmi les nombreux Tabourets (en tout cas pour le Poitou, où nous n'avons guère l'occasion de croiser le Tabouret des champs, Thlaspi arvense), le genre Thlaspi (l'ancien genre de notre Microthlaspi perfoliatum) reste éminemment labyrinthique. Ses représentants sont régulièrement brassés ou reclassés vers d'autres genres proches (Noccaea, Iberis...), quand ils ne disparaissent pas ou ne donnent pas naissance à de nouveaux taxons. Aux dernières nouvelles, il se pourrait même que le Tabouret perfolié cache derrière ses chromosomes deux taxons de haut rang, pourtant guère différenciables à l’œil nu... Un imbroglio génétique qui nous rappelle que la botanique est une science tentaculaire, vivante — à l'image de son sujet d'observation — et que les certitudes y ont autant leur place qu'une bombonne de Roundup au jardin!

Pour aller plus loin:

- Microthlaspi perfoliatum sur Tela-botanica

Colonie de Tabouret perfolié, Poitiers bords de Clain

21/01/2018

21/01/2018

Tous les matins, dès le lever, La Carioca te fais bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te mets en joie pour la journée...

(La cité de la peur, Les Nuls)

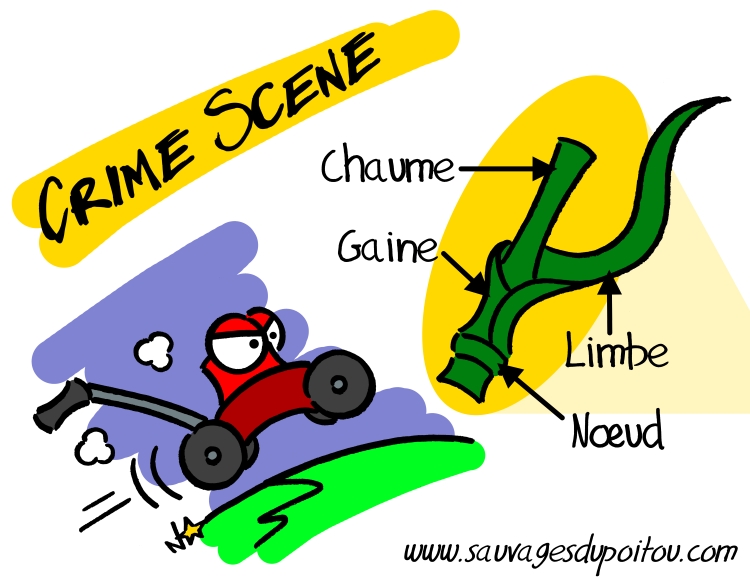

Regarde! Tu vois, là-bas, les champs de blé? (...) Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste! Mais (...) ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé... (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry)