01/09/2016

01/09/2016

Les botanistes sont souvent passés maîtres dans l'art de ranger. Non pas qu'il soient devenus des champions de Tetris à force de remplir des herbiers, mais plutôt parce que l'approche naturaliste repose beaucoup sur la reconnaissance de ce qui ressemble (on range dans le même tiroir) et de ce qui diffère (c'est le moment d'ouvrir un nouveau tiroir!).

Jusqu'en 1998, la classification dite «classique» des végétaux se basait sur les particularités morphologiques évidentes des plantes (ce qui reste une approche très pertinente sur le terrain). Après cette date, c'est une classification dite «phylogénétique» qui prend le relais (APG): l'approche génétique permet de prendre en compte les liens de parenté entre les végétaux au delà de leur apparence, et de mieux comprendre leur histoire. Cette classification moderne fut révisée, ou plutôt affinée, en 2003 (APG II), en 2009 (APG III) puis en 2016 (APG IV)... Nul doute qu'elle le sera encore à l'avenir!

Mille pardons, messer. Je devais effectuer un léger changement à mon blason afin qu’on ne me confonde pas avec mon méprisable cousin.

(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

Bref, classer les plantes revient en quelque sorte à tracer des arbres généalogiques, à déterminer qui ressemble à qui, qui est parent avec qui, à étudier les traits propres (les «armoiries») de chaque lignée de Sauvages.

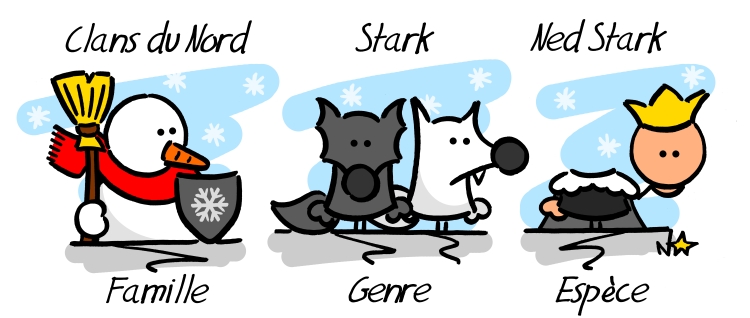

A chaque Sauvage correspond une espèce. Les membres d'une même espèce se ressemblent comme deux gouttes d'eau et sont interféconds entre eux. Les espèces sont regroupées en genres. Les membres d'un même genre affichent aussi des traits communs évidents, quoique plus lointains. Leurs similitudes rend toutefois les hybridations possibles. Les genres sont regroupés en familles, puis les familles en ordres, etc.

Je me souviens de votre père racontant autour d’un feu de camp comment sa maison avait obtenu son blason...(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

Je veux de nouveau sentir le vent dans mes cheveux!Les membres de cette famille royale produisent souvent des semences à soies (des akènes équipés pour le vol, comme le célèbre «pompon» du Pissenlit) que le vent emporte à la conquête de nouveaux territoires.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Étaient-ils vingt, étaient-ils vingt mille?... Sous les arbres se massaient tous les sauvageons du monde.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

A quoi servent les amis riches s’ils ne mettent leurs richesses à votre disposition?C'est pourquoi on retrouve dans leurs rangs de nombreux «engrais verts»: Trèfles (Trifolium spp), Luzernes (Medicago spp), Vesces (Vicia spp), Gesses (Lathyrus spp), mais aussi des stars du potager comme les Fèves, les Haricots ou les Pois... Autant de Sauvages ou de plantes domestiquées qui renferment leurs fruits dans des gousses (un fruit sec qui s'ouvre par deux fentes).

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Et puis il y a les roses. Quel parfum délicat, les roses, n’est-ce pas? Surtout lorsqu’il y en a tant. Cinquante, soixante, soixante-dix mille roses... Je ne saurais vraiment dire combien il en reste, mais trop pour que je me soucie de les dénombrer, de toute façon.Le clan Rosacée fait preuve d'une indéfectible loyauté envers l'homme: cette famille fournit l'essentiel des fruits consommés en zone tempérée. La pomme est peut-être sa plus grande réussite (c'est le fruit le plus consommé au monde après les agrumes et la banane). Et puisque l’amour et les lois de l’attraction sont à l'origine de tout fruit, n’oublions pas la Rose, son indétrônable ambassadrice des parcs et des jardins, qui compte plus de 40.000 variétés!

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les gardes postés aux portes du château portaient des justaucorps de cuir et avaient pour emblème deux masses de guerre croisées sur une croix blanche en forme de X.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

19/01/2016

19/01/2016

On qualifie notre Sauvage d'annuelle pour la différencier de sa fausse jumelle, la Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) qui préfère les sous bois ombragés et ne fleurit qu'au printemps (cette dernière se distingue par sa racine traçante et son port non ramifié).

Mercuriale vivace, Poitiers bords de Boivre

De son côté, la Mercuriale annuelle s'installe sur les sols riches en azote (pollution ou amendements agricoles), maltraités, les terres retournées ou laissées à nue et fleurit quasiment toute l'année... Si l'on observe les fleurs de la vivace que pendant une courte saison, l'annuelle fleurit quasiment toute l'année dans les milieux habités par l'homme!

Monsieur Mercuriale annuelle, Louhossoa (64)

Mercurialis annua est dioïque: on distingue des pieds mâles qui brandissent leurs petites fleurs vertes au bout de longs épis, et des pieds femelles, aux fleurs cachées sous l'aisselle des feuilles (quelques rares spécimens âgés peuvent présenter les deux sexes).

Madame Mercuriale annuelle, Poitiers bords de Boivre

Mercurialis annua peut compter sur le vent pour propager son pollen. Mais elle n'est guère aidée par les butineurs: il n'y a pas de nectar à récolter dans ses fleurs discrètes. De leur côté, les abeilles en quête de pollen se contentent de fréquenter les pieds mâles (de ce point de vue, les mâles sont de bonnes mellifères pour l'arrière saison).

La Sauvage possède un autre atout pour assurer sa reproduction: lorsque le pollen est mûr, les tissus du pied mâle se gorgent d'eau jusqu'à l'explosion, projetant le pollen sur les femelles alentours pour les féconder (la projection se déclenche généralement le matin, profitant de la rosée). En somme, chez la Mercuriale, l'homme jette un bouquet de fleurs à sa promise pour lui faire la cour.

Feuilles de la Mercuriale annuelle: opposées, dentées ou crénelées, elliptiques lancéolées.

Le fruit résultant de l'idylle entre Monsieur et Madame Mercuriale est muni de poils crochus. Il peut s'accrocher aux poils des animaux ou des randonneurs de passage pour se propager sur le territoire (epizoochorie). Les fourmis raffolent également d'une substance que renferme une petite excroissance charnue sur la graine (élaïosome). Elles emportent les fruits jusque dans leur fourmilière pour en extraire la manne, avant de les rejeter un peu plus loin (myrmécochorie)...

La Sauvage doit son nom à Mercure, Dieu protecteur des voyages chez les romains. J'aime raconter que son nom lui vient de sa faculté à voyager à travers le pays, à dos d'homme, de bête ou de fourmi... Mais cette interprétation est sans fondement. C'est en tout cas un bon moyen pour se souvenir de son nom, comme de certaines de ses spécificités botaniques!

- J'ai tout de même pas mal voyagé, ce qui me permet de vous dire, en connaissance de cause, que votre patelin est tarte comme il est pas permis, et qu'il y fait un temps de merde.

- Je suppose que Monsieur plaisante?

- Absolument pas.

(Un singe en hiver, Henri Verneuil)

Monsieur (au premier plan) et Madame (derrière)

Mercuriale annuelle, Poitiers bords de Clain

Les deux Mercuriales (l'annuelle et surtout la vivace) sont toxiques pour l'homme comme pour les animaux.

La Mercuriale annuelle a autrefois été utilisé comme remède purgatif, ou pour couper la montée de lait des nourrices. Des recettes fortement déconseillées; mieux vaut garder la Sauvage loin des assiettes... Et rester simple spectateur du sitcom qui raconte les amours de Monsieur et Madame Mercuriale au jardin tout au long de l'année!

Fleurs mâles (gauche) et femelle (droite) de la Mercuriale annuelle

Pour aller plus loin:

- Norb de Sauvages du Poitou raconte la Mercuriale annuelle au micro de France Bleu Poitou

- Mercurialis annua sur Tela-botanica

- Mercurialis perrenis sur Tela-botanica

Mercuriale annuelle déformée par une rouille. Le cycle biologique de ce genre de maladie fongique se déroule généralement sur deux hôtes différents: ici, Melampsora pulcherrima qui a pour hôtes la Mercuriale annuelle et divers Peupliers (Melampsora rostrupii, une autre espèce, a pour hôtes la Mercuriale vivace et divers Peupliers).

23/10/2015

23/10/2015

Lamier blanc, Poitiers quartier Chilvert

Lamium album (Lamier blanc) appartient à la famille Lamiaceae, les plantes à tige carrée. Dans la mythologie grecque, la jeune Lamia était l'amante de Zeus. La femme du Dieu, Héra la jalouse, tua leur enfant illégitime. Lamia, inconsolable, décida qu'aucune mère n'avait le droit d'être heureuse, et se transforma en une ogresse qui mangeait les enfants des autres! Ainsi, les Lamiaceae doivent leur nom à la terrible dévoreuse et à leurs fleurs en forme de gueule ouverte, qui semblent avaler les butineurs qui les visitent!

De toutes les Lamiers (pourpre, maculé, jaune...), le Lamier blanc est celle qui souffre le plus du délit de faciès qui consiste à les confondre avec les piquantes Orties (et pour que la confusion soit complète, il n'est pas rare que le Sauvageon pousse au beau milieu des Orties). A tel point que le Lamier blanc est très souvent nommée Ortie morte (car elle ne pique pas) ou encore Ortie blanche, et donc Ortige blanche en poitevin-saintongeais. En l'absence de fleurs, la reconnaitre au milieu d'une colonie d'Ortie demande un peu de familiarisation!

Fleur du Lamier blanc: une corolle en tube recourbé, une lèvre supérieure entière, bordée de longs cils, une lèvre inférieure trilobée (les deux lobes latéraux ne forment guère plus que deux petites dents; le lobe médian, beaucoup plus large, sert de piste d’atterrissage pour le butineurs).

Le Lamier blanc est une vivace qui s'installe généralement sur les terres fraîches et riches en azote. A l'image des autres Lamiers (voir nos articles sur les Lamier pourpre et Lamier jaune), ce sont les fourmis qui disséminent ses graines et dispersent les générations à venir sur le territoire (les fruits du Lamier blanc contiennent huiles et substances appréciées des fourmis pour nourrir leur couvain). Autour du pied, le rhizome multiplie les rejets, assurant l'expansion de la colonie.

Malgré sa propagation efficace, le Sauvageon se montre plutôt sympathique à côtoyer au jardin. Ses fleurs agréablement à l'odeur de miel sont riches en nectar et régalent les bourdons d'avril à septembre. De plus, entre les rangs de pomme de terre au potager, le parfum du Lamier blanc a la réputation de repousser les doryphores.

«Ortie blanche», Persac (86)

Et si le Lamier blanc prend trop ses aises, reste à en faire la récolte! Il est une riche comestible (au goût peu marqué cependant): ses feuilles peuvent être consommées crues en salade, ou cuites (comme des épinards).

Feuilles du Lamier blanc: opposées décussées, fortement dentées, de forme générale ovale, deltoïdes ou cordées.

- C’est pour quel type de cheveux?

- Euh... cheveux sales!

(Chouchou, Merzak Allouache)

En médecine populaire, le Lamier blanc était recommandé (en décoction ou en infusion) pour remédier à des problèmes intimes et féminins, tels que les règles trop abondantes, douloureuses ou irrégulières, ainsi que les leucorrhées (pertes blanches).

Le Sauvageon est également apprécié au rayon cosmétique: il permet de confectionner des shampoings «maison», utiles face aux problèmes de séborrhée du cuir chevelu (cheveux gras, démangeaisons, pellicules...). L'infusion filtrée d'un bouquet de Lamier blanc peut s'appliquer directement, comme en shampoing. Son parfum n'étant pas spécialement sexy, on peut agrémenter de quelques clous de girofle. On peut aussi épaissir la solution avec de l'agar-agar en poudre, c'est plus pratique! (Comme toute préparation végétale, conserver au frigo, mais jamais au delà d'une semaine).

Pour aller plus loin:

- Lamium album: identification assistée par ordinateur

- Lamium album sur Tela-botanica