01/02/2021

01/02/2021

La plupart du temps, la pollinisation s'effectue discrètement et à notre insu. Voyez cette Hylaeus filant dare-dare vers un Géranium pourpre: tout ce petit monde mesure seulement quelques millimètres...

Chez les abeilles, l’approche florale s’effectue par la combinaison de la vue et de l’odorat. Leur vision n’est pas très développée et serait moins fine que la nôtre (comme pour l’ensemble des insectes, les abeilles ne perçoivent pas le vert – qu’elles voient gris ou jaunâtre – ce qui leur permet de mieux distinguer les fleurs, notamment celles de couleur jaune, rose, violette, bleue et orange). C’est avant tout l’odorat qui constitue chez-elles le sens le plus développé. Comme chez d’autres insectes, les antennes jouent le rôle de capteurs d’odeurs (grâce à des soies réceptives appelées «sensilles»). Ainsi, après avoir perçu certains composés parfumés, elles s’approchent de la plante et c’est alors la combinaison de l’aspect de la fleur et de son parfum qui précipite la visite. Les caractères floraux (couleurs, taches, lignes etc.), qui fonctionnent comme des balises de guidage vers le nectar, prennent alors le relai des sens olfactifs.

Sur les fleurs de l’Épiaire droite (Stachys recta), des lignes en pointillés indiquent la route à suivre vers le nectar comme sur le Tarmac d'un aéroport!

On appelle «syndrome de pollinisation» l’adaptation morphologique des fleurs (forme, couleur, taille, composition du nectar, époque de floraison etc.) à des groupes de pollinisateurs. Autrement dit, selon leurs caractéristiques, les fleurs attirent préférentiellement certaines espèces d’insectes. La plupart du temps, les fleurs sont choisies par les abeilles en fonction de leur facilité à accéder au nectar. Cette facilité dépend donc de la longueur de la corolle de la fleur et varie selon les familles d’abeilles car celles-ci ne sont pas toutes pourvues de la même longueur de langue. En France, il existe ainsi:

- Des abeilles à langue longue: Apidés et Megachilidés. La langue de l’Abeille domestique atteint par exemple 6 mm; celle du Bourdon peut mesurer jusqu’à 2 cm, un tour de force!

- Des abeilles à langue courte: Colletidés, Andrenidés, Halictidés, Melittidés dont la langue mesure quelques millimètres seulement.

Anthophore plumeuse (Anthophora plumipes) à l'atterrissage sur un Romarin, toute langue dehors (ici, nous sommes chez les Apidés, dans le groupe des «langues longues»)

Les abeilles à langue longue peuvent de fait butiner toutes sortes de fleurs, y compris celles à corolle profonde comme les Lamiacées ou les Fabacées: Bourdons (rappelons que le Bourdon est bien une abeille et non un insecte «à part») et Abeilles domestiques vont jusqu’à butiner plus de 100 familles de plantes différentes. D’ailleurs, le Bourdon est probablement l’abeille la plus polyvalente car il est capable de visiter à peu près n’importe quelle fleur et se révèle indépassable dans le sondage de celles où le nectar est caché au fond d’un éperon étroit et profond (comme le chèvrefeuille par exemple). De leur côté, les abeilles à langue courte apprécient les fleurs ouvertes où le nectar est facile d’accès (Astéracées ou Rosacées par exemple).

Avec leur force et leur langue longue, les Bourdons n'ont pas leur pareil pour butiner tous types de fleurs, y compris celles à corolles profondes comme chez ce Lamier maculé.

Lorsqu’on observe une abeille en train de butiner, on imagine de prime abord qu’elle se déplace de fleur en fleur selon un parcours anarchique. En réalité, les visites florales sont optimisées car l’abeille n’a pas le temps d’accoster différents types de fleurs à chaque butinage. Il lui faudrait pour cela à chaque fois perdre du temps à essayer de comprendre les divers syndromes de pollinisation qui s’offrent à elle: entre un Pissenlit et une Sauge, l’accès au nectar n’a pas grand-chose à voir. Qui plus est, pour la grande majorité des espèces, les abeilles doivent visiter environ 30 fleurs pour fabriquer un pain de pollen. Enfin, la vie d’une femelle ne dure que quelques semaines… Les abeilles sont donc du genre pressé, et leur vie ressemble à un film passé en accéléré.

Par commodité, l’abeille va donc plutôt butiner les fleurs d’une même espèce ou avec le même syndrome de pollinisation, le temps de récolter suffisamment de nectar et de pollen pour passer à un autre genre de fleur… On nomme cette assiduité «fidélité florale». Par exemple, Madame Bourdon ira butiner un maximum de fleurs de Saules, parce qu’elles sont abondantes tôt en saison, avant de passer aux arbres fruitiers (Pruniers, Cerisiers…) qui fleurissent un peu plus tard. Cette fidélité florale est capitale pour les fleurs car l’abeille peut ainsi polliniser continuellement une seule espèce de plante et assurer de la sorte la reproduction de cette dernière. Cette fidélité intéresse avant tout les espèces d’abeilles dites «généralistes» (ou polylectiques), celles qui butinent un large faisceau de fleurs (l’Abeille domestique ou le Bourdon par exemple).

Les Bourdons sont les seules abeilles à pouvoir récolter le pollen difficile d'accès des Tomates: s'accrochant aux anthères, ils les font vibrer en activant les muscles de leur thorax pour libérer le pollen (ce phénomène est appelé sonication ou «buzzing»). Par leur polyvalence, ils sont le type même de l’abeille «généraliste».

Chez d’autres espèces, on parlera plutôt de «constance florale». Cette expression signifie que certaines espèces d’abeilles sont liées préférentiellement à une famille, genre ou espèce de fleur pour leur pollen: ces abeilles (la moitié des espèces environ) sont dites «spécialisées» (ou oligolectiques).

Andrena agilissima ne se prend jamais le chou: elle ne butine que les Brassicacées (on dit qu'elle est oligolectique sur Brassicacées).

Dans de très rares cas, des espèces dépendent d’une seule espèce de fleur pour son pollen: ce sont aussi des espèces «spécialisées» mais appelées cette-fois monolectiques.

Deux exemples d’espèces d'abeilles monolectiques: l’Andrène de la bryone (Andrena florea), qui récolte exclusivement le pollen de la Bryone dioïque...

... Et la Collète du lierre (Colletes hederae), qui butine seulement les fleurs du Lierre grimpant.

Remarquons que la spécialisation vaut pour le choix du pollen. Côté recherche de nectar, les abeilles «spécialisées» sont en réalité bien moins exigeantes. Si par exemple nous nous penchons sur le cas d’une autre espèce d’abeille monolectique, Macropis fulvipes, celle-ci récolte uniquement le pollen de la Lysimaque mais aime s’abreuver du nectar de nombreuses fleurs.

Tout ceci semble bien romantique, non? Les fleurs et les abeilles, une histoire d’amour depuis la nuit des temps… Un amour vraiment sincère? Question. Car si les plantes à fleurs et les abeilles ont co-évolué depuis le Crétacé en s’adaptant les unes aux autres dans un apparent amour fusionnel, il faut une fois de plus nuancer notre propos.

Premier constat: ce n’est pas parce qu’une abeille récolte beaucoup de pollen qu’elle est une pollinisatrice accomplie. C’est même le contraire car plus une abeille engrange du pollen pour son couvain, moins elle en dissémine sur les fleurs: le pollen reste collé aux brosses de récolte et n’atteint pas (ou peu) les stigmates. Nous dirons par conséquent qu’une bonne abeille pollinisatrice est celle qui ne «fait pas sa plume»: moins elle se nettoie et plus il y a de grains collés sur son corps, plus il y a de chance pour qu’ils entrent en contact avec un stigmate.

Le manque d’hygiène de cette Lasioglosse est un gage de réussite pour la pollinisation de cette Stellaire holostée!

Deuxième constat: quelques espèces d’abeilles minuscules sont de piètres pollinisatrices dans la mesure où elles ne peuvent atteindre certains stigmates. Elles sont à la lettre des «voleuses» de pollen. D’autres, à l’inverse, sont à l’occasion des cambrioleurs de fleurs: les Bourdons ou les Xylocopes sont en effet assez forts pour percer la base de certaines corolles de fleur profondes pour accéder aux nectaires. C'est là un véritable braquage végétal puisque la fleur est délestée de son butin sans que les insectes ne viennent se frotter à ses organes sexuels. C’est d’ailleurs pour éviter ces maraudages que les plantes ont développé les syndromes de pollinisation que nous évoquions. En définitive, cet attachement entre les fleurs et les abeilles est moins poétique qu’on ne le pense. Disons plus justement que fleurs et abeilles s’exploitent mutuellement en essayant le plus possible de tirer profit les unes des autres!

Boire un coup au fond d'une fleur de Consoude relève du parcours du combattant. Ce Bourdon l'a bien compris et a percé la base de la fleur avec sa langue pour accéder aux nectaires.

Pour finir, voici quelques conseils pour attirer les abeilles sauvages chez-vous. L’idéal est bien entendu de posséder un jardin mais un simple balcon est loin d’être rédhibitoire. La première règle est simple: il faut offrir le gîte ET le couvert. En effet, il ne sert à rien de multiplier les ruches ou les nichoirs à abeilles sauvages si elles n’ont rien à se mettre sous la langue.

Côté table: le mieux est d’essayer d’offrir aux abeilles des plantes mellifères dont l’apparition s’étalera de la fin de l’hiver à l’automne. En somme: du Prunellier au Lierre grimpant, en passant par de nombreuses espèces vernales et estivales, comme des Lamiacées et des Fabacées par exemple.

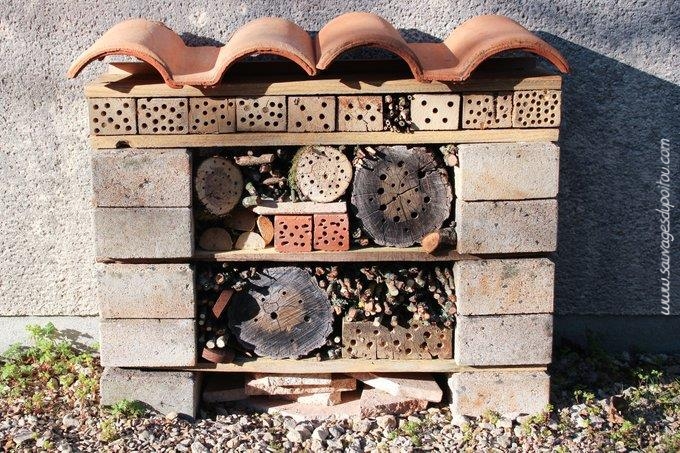

Côté gîte: il est possible d’aménager des zones nues pour les abeilles terricoles (Andrènes, Halictes etc.), des nichoirs à Bourdons ou – et c’est le plus facile – des nichoirs à abeilles caulicoles (qui nichent dans les tiges) ou à abeilles «squatteuses» (qui nichent dans diverses anfractuosités, telles les Osmies). Accueillir les abeilles chez-soi mériterait d’amples développements qui excèderaient la taille (déjà longue) de cet article. Aussi, nous vous convions à consulter ce document de référence. Mais pour débuter, le mieux est encore d'écouter Norb nous parler de son osmiculture («élevage» d’Osmies). A vos nichoirs!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

Do It Yourself: le nichoir à abeilles sauvages d'Olivier réalisé avec des matériaux de récupération!

Pour aller plus loin:

- L’Observatoire des abeilles, association française ayant pour objet l’étude, l’information et la protection des abeilles sauvages françaises (et des régions voisines) et de leur habitat. Elle édite la revue «Osmia» depuis 2007.

- FlorAbeilles, à la découverte des fleurs butinées par les abeilles.

- «Pollinisation et pollinisateurs», conférence de Benoît Geslin sur les abeilles sauvages, leur écologie et les menaces qui pèsent sur elles, IMBE TV, 2018.

- Forum le Monde des insectes section Apocrites: forum d’identification des hyménoptères apocrites (dont les abeilles) sur la base de photographies.

- Abeilles indigènes, abeille solitaires: comment leur fabriquer un abri.

Deux livres «coups de cœur» recommandés par Sauvages du Poitou:

- Découvrir et protéger nos abeilles sauvages de Nicolas Vereecken, chez Glénat (2017).

- Pollinisation, le génie de la nature de Vincent Albouy, chez Quae (2018).

01/05/2018

01/05/2018

Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria), la star poitevine du 1er mai!

En ce premier mai, jour où il est bon de manifester son goût pour la nature, une trentaine de stagiaires attendent le botaniste Yves Baron (ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers), route de la Cassette à Poitiers. Promesse est faite d'en apprendre un peu plus sur la Vallée de la Boivre (cette dernière est un petit affluent du Clain et emprunte son nom au vieux français «bièvre» désignant le Castor), sur un territoire classé Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.

Les poitevins autour du professeur Yves Baron, serez-vous retrouver son chapeau?

Le groupe est conséquent, preuve s'il en fallait une de l'attrait pour la nature des poitevins. Pas de quoi décourager l'ancien professeur qui guidait autrefois les étudiants de l'université: parfois plus d'une centaine par sortie terrain! Quoi qu'il en soit, Yves Baron attire les botanistes comme les Lamiers attirent les bourdons: plusieurs groupes adaptés à l'étroitesse des chemins se forment naturellement autour du professeur et d'autres naturalistes éclairés.

La promenade débute sur les coteaux calcaires qui encadrent le fond de Vallée, royaume du Chêne pubescent (Quercus pubescens). C'est l'Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) qui ouvre le cortège. Nous profitons de sa floraison parfumée tout en observant ses feuilles très découpée (pennatifides) qui la distingue de l'Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata), aux feuilles doucement lobées, plus forestière, que nous croiserons plus tard en sous bois.

Un seul style au cœur des fleurs de l'Aubépine monogyne (en premier), 2 à 3 styles au cœur des fleurs de l'Aubépine à deux styles (en second).

Sur les coteaux, c'est encore l'heure de la discrète Potentille de printemps (Potentilla verna), première Potentille de l'année. Accrocheuse, la Garance voyageuse (Rubia peregrina) inaugure le défilé des Rubiacées qui suivront (Gaillets). Quelques Laitues sauvages (Lactuca serriola) orientent le groupe dans la bonne direction (on les surnomme les «Laitues boussole», voir l'article de Sauvage du Poitou). Au passage, Yves Baron nous apprend à faire un sifflet avec une tige de Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia): la botanique s'apprivoise d'autant mieux avec le regard et le sourire de l'enfance.

De gauche à droite : Potentille de printemps, Garance voyageuse, Laitue scariole et Pissenlit.

En redescendant vers le fond de la Vallée, le milieu se referme; l'occasion de s'intéresser à quelques arbustes en passant: la Viorne lantane (Viburnum lantana) ouuvre ses jeunes feuilles comme une gueule de dragon. Quelques Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea) bien exposés rougissent (de plaisir?). Le Troène d'Europe (Ligustrum vulgare) affiche des rameaux bigarrés, les feuilles d'hiver contrastant avec les nouvelles, plus claires. Au passage, on croise l'abracadabrantesque Daphné lauréole (Daphne laureola), une autochtone aux allures de plante exotique.

De gauche à droite : Viorne lantane, Cornouiller sanguin, Troène d'Europe et Daphné lauréole.

En bord de Boivre, la forêt alluviale reprend ses droits. C'est l'occasion de faire connaissance avec la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria, photo en tête d'article), une plante parasitaire, espèce déterminante pour la Vienne, rare sur le territoire français. Pas de Muguet de mai à l'horizon, mais le trésor du jour a pour compagnie le cortège des sauvages de sous-bois: Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), Lamier jaune (Lamium galeobdolon), Ail des ours (Allium ursinum) ou encore Sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum).

De gauche à droite : Jacinthe des bois, Lamier jaune, Ail des ours et Sceau de Salomon.

Au détour d'un chemin forestier, les promeneurs remontent finalement sur un versant calcaire. Le milieu s'ouvre à la lumière, offrant une prairie où les Orchidées poussent comme des pâquerettes dans un jardin. Il n'en faut pas plus pour que le groupe s'éparpille à quatre pattes... A chacun sa loupe, à chacun sa dose d’émerveillement!

La tête cramoisie de l'Orchis brûlé (Neotinea ustulata)... La faute à la loupe?

Le défilé du premier mai se termine en un bouquet fantastique: Orchis bouffon (Anacamptis morio), Ophrys araignée (Ophrys aranifera)... Il n'y a guère que la peu courante Véronique prostrée (Veronica prostrata) et l'excentrique Muscari à Toupet (Muscari comosum) pour rivaliser avec le gang des Orchidacées et tirer quelques derniers crépitements aux appareils photos!

De gauche à droite: Orchis bouffon, Ophrys araignée, Véronique prostrée et Muscari à Toupet.

13/02/2018

13/02/2018

Le swag est un anglicisme qui renvoie à ce qui a belle allure. Avoir du swag, c'est avoir la classe, mais pas seulement à Dallas — l’intérêt resterait limité pour nous vu que pas grand chose n'y pousse —, mais partout et surtout ici, sur le pas de notre porte et dans nos jardins. Car la «mauvaise herbe» (braves gens, braves gens) a le swag, ce je ne sais quoi de raffiné qui ferait passer un défilé de haute couture pour une course en sacs. Et il ne s'agit pas seulement d'apparences flatteuses: chez les Sauvages, l'élégance est un art total. L'attitude et les mœurs impressionnent tout autant que la dégaine. Alors ne cherchez pas d'autres sources d'inspiration pour booster votre propre potentiel de swag au jardin: plutôt que de les arracher, mettez vous sans plus tarder à quatre pattes et admirez la leçon de savoir vivre de ces cinq dandys libres et printaniers.

- Alors comme ça tu as été élu l’homme le plus classe du monde! Laisse-moi rire! (...) La classe, c’est d’être chic dans sa manière de s’habiller...

- Excuse-moi de te dire ça mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe: tu es fou.

(La classe américaine, Michel Hazanavicius et Dominique Mezerette)

5 - Herbe-à-Robert: un swag diabolique.

Pendant que certains courent les jardineries à la recherche de Pélargoniums exotiques et colorés (étiquetés sous le nom de «Géraniums»), nos véritables Géraniums sauvages et locaux continuent d'être considérés comme de la mauvaise graine, quand ils ont la chance d'être considérés. Ils n'ont pourtant rien à envier aux monstres horticoles (si ce n'est que leur port est plus discret), et leur grande variété enchantera l'apprenti botaniste en quête de défis. En tête de ce gang, l'Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) fait partie du cortège printanier qui rôde autour des habitations. En situation très exposée, l'Herbe-à-Robert — que certains surnomment la Fourchette du diable à cause de ses duos de fruits pointus — pigmente son feuillage tout en dentelle d'une coloration rouge vermillon, diaboliquement swag!

2 - Pâquerette, éternellement swag.

Bellis perennis (Pâquerette), littéralement la «beauté éternelle», a réussit là où ses consœurs sauvages astéraceées ont échoué: la modestie de son port et l'apparente simplicité de ses inflorescences remportent la plupart des suffrages. Alors que la moindre rosette de Pissenlit ou de Porcelle provoque des sueurs froides aux amateurs de pelouses en plastique, la Pâquerette suscite généralement tendresse et indulgence. Derrière sa candeur se cache pourtant une grande sophistication : ses inflorescences (des capitules) regroupent une multitudes de fleurs minuscules (des fleurons), jaunes et tubulaires en son centre, blanches et allongées comme des pétales à la périphérie. Capable d'adapter leur port en fonction du passage des tondeuses, les colonies de Pâquerettes fleurissent une grande partie de l'année, mais explosent surtout en une manifestation éclatante autour des fêtes de Pâques: un swag quasi biblique.

1 - Lamier pourpre: je suis swaggy!

S'il est une Sauvage qui mérite d'être célébrée dans les jardins et les potagers, c'est bien le Lamier pourpre (Lamium purpureum): la lamiacée offre ses lèvres nectarifères très tôt dans la saison (dès février), une aubaine pour les butineurs au sortir de l'hiver. Ses colonies les plus fournies assurent une couverture salutaire pour les sols en attente de culture. En invité discret, la Sauvage s'efface finalement à l'heure des premiers semis... Pour ne rien gâcher, le Lamier pourpre est d'une beauté à faire baver un caillou. Bref, ne dites plus swag: dites Lamier.