15/07/2019

15/07/2019

Chicorée amère en été, Poitiers bords de Boivre

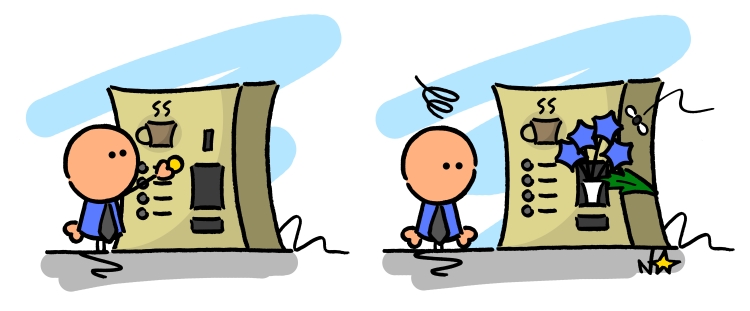

Cichorium intybus (Chicorée amère) appartient au vaste clan Asteraceae (la première famille en France en nombre d’espèces), celui des Sauvages à capitules réunies sous la bannière du Pissenlit dent-de-lion et de sa reine Pâquerette. C'est en été que la Chicorée amère dresse des capitules aux fleurons bleus, tous ligulés, comme un écho céleste aux célèbres pompons d'or du roi des herbes folles. Outre-manche, on la surnomme parfois Blue Dandelion: entendez le «Pissenlit bleu».

J’ai été fiancé une fois... Une semaine!(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Vivace et pionnière, la Chicorée amère dresse ses tiges ramifiées (jusqu'à un mètre de hauteur) dans les friches sèches, les prés et au bord des routes où elle apprécie les excès d'azote et le tassement du sol. Elle aime la lumière et boude ostensiblement en son absence: ses capitules restent clos la nuit comme les jours couverts. Surnommée la «Fiancée du soleil», la belle incarne selon les légendes une jeune fille changée en fleur malgré elle, condamnée à fixer son amant éconduit et revanchard, l'astre solaire: nul ne divorce impunément du soleil.

Le soleil aurait-il versé une larme sur son ex-fiancée, la Chicorée amère? Plus probablement une oothèque (blattes?), à moins que ce ne soit les restes d'un chewing-gum!

Un conte «fleur bleue» bien qu'un peu amer, quoi de plus normal pour notre Chicorée. Pour enfoncer le clou de sa fidélité quelque peu forcée, la Chicorée amère a renoncé à s'envoler: ses fruits (akènes) sont hérissés d'écailles, en lieu et place des soies chères aux membres de sa famille Astéracée. Ce qui ne l'empêche pas de profiter de l'agréable compagnie des routards et des routiers: les bords d'asphalte sont ses bastions favoris. En Allemagne, on la nomme Wegwarte, qu'on pourrait traduire par «celle qui attend au bord du chemin».

Chicorée amère: quand les salades font de l'auto-stop?

Malgré son triste sort, d'autres prétendants courtisent les capitules matinaux et éphémères de la Chicorée amère, à commencer par les abeilles et les syrphes, ses principaux pollinisateurs. La Sauvage ouvre chaque jour de nouveaux capitules qui se fanent ou se ferment dans la journée, avant midi lors des fortes chaleurs.

Chaque jour, la Sauvage déroule le même rituel: tôt le matin, chaque fleuron ligulé pointe un stigmate bifide fermé. Cinq étamines chargées de pollen sont accolées autour; la Sauvage n'exprime que son potentiel masculin afin de favoriser la reproduction croisée avec d'autres spécimens (1). Au fur et à mesure de la matinée, les stigmates s'ouvrent, comme fendus. La Sauvage révèle sa part féminine, acceptant d'être fécondée par le pollen transporté par les butineurs (2). Finalement, les deux parties du stigmate s'enroulent, léchant le pollen des étamines en dessous: en dernier recours et faute de visiteurs, la Sauvage tente de faire un bébé toute seule (3)!

La Chicorée amère est une plante comestible, consommée depuis des temps immémoriaux. Son nom trouverait ses origines en Égypte: elle est mentionnée sur des papyrus datant de quelques 4000 ans. A partir de ses sous espèces sélectionnées par l'homme, on produit des salades plutôt amères, telle la chicorée pain de sucre. Cultivée dans des caves obscures, l'ex «Fiancée du soleil» perd de sa rancune et donc de son amertume, nous offrant la délicieuse barbe-de-capucin ou les célèbres endives ou chicons (c'est en revanche une autre espèce proche qui est à l'origine des chicorées scaroles ou frisées, Cichorium endivia).

Grandes feuilles basales découpées et petites feuilles caulinaires entières de la Chicorée amère.

D'autres variétés sélectionnées pour la générosité de leur racine pivotante permettent de confectionner un succédané de café, après torréfaction des parties souterraines. Cette boisson s'est implanté au fil de l'histoire de France, sous la Révolution car le café devient une denrée rare et onéreuse, lors du blocus continental décrété par Napoléon au début du 19ème siècle, puis lors des deux guerres au 20ème siècle.

En tant que plante médicinale, les vertus digestives et apéritives de la Chicorée amère sont connues depuis les pharaons d'hier jusqu'à ceux d'aujourd'hui (feuilles et racines de la Chicorée amère sont inscrites à la liste A des plantes médicinales de la pharmacopée française). Entre temps, elle a offert d'autres services plus fantasques: remède contre les coups de chaleur, la jaunisse (on en attendait pas moins de la part de l'ex fiancée du soleil), la mélancolie, potion pour «briller» en société, philtre d'amour (mais d'amour chaste alors, car la Sauvage était considérée comme une plante anaphrodisiaque au Moyen-âge)... Bref, la Chicorée amère est bonne à tout faire, peut-être parce qu'elle est apéritive: c'est bien connu, quand l’appétit va, tout va!

Pour aller plus loin:

- Cichorium intybus sur Tela-botanica

- Cichorium intybus: identification assistée par ordinateur

- A travers la longue histoire médicale de la Chicorée par Alain Leroux

- La Chicorée sauvage à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Le chic insoupçonné de la Chicorée sur le site Planet vie

Avis à tous les aventuriers: on raconte que celui qui cueille à midi, le jour de la Saint Jacques, une fleur (capitule) blanche de Chicorée amère pourra ouvrir la serrure de tous les trésors... A bon entendeur!

Identifier la Chicorée amère ne cause généralement pas de difficultés... Reste à ne pas la confondre avec la superbe et trop rare Laitue vivace (Lactuca perennis), aux feuilles profondément pennatipartites, une espèce déterminante pour tout le Poitou!

09/06/2019

09/06/2019

Vesce cultivée: moitié fleur, moitié papillon!

Vicia sativa (Vesce cultivée) appartient à la famille Fabaceae dont les membres dressent généralement des feuilles composées et des fleurs irrégulières caractéristiques qu'on dit «papilionacées». On trouve parmi les Fabacées des stars du potager, à la culture aisée, comme les haricots ou les pois. La Vesce cultivée n'est pas en reste: elle est souvent semée comme «engrais vert». A l'image d'autres Fabacées (voir notre article sur la Luzerne tachetée), la Vesce cultivée possède sur ses racines de petites boules blanches nommées nodosités. Celles-ci logent des bactéries très utiles, capables d'utiliser l'azote atmosphérique pour fabriquer des ressources qu'elles partagent volontiers avec leur hôte. Ainsi, la Vesce cultivée est une pionnière à l'aise en toute circonstance, quelle que soit la misère ou la richesse du sol. On croisera cette annuelle en tous lieux, de préférence près des cultures et des jardins où l'homme la sème volontiers.

Feuille imparipennée (n'oubliez pas que la vrille compte pour une foliole!) de la Vesce cultivée.

Dent cassée ne vaut pas fève.Le distrait, Pierre Richard

Mais laissons veaux, vaches, cochons et pigeons pour se pencher sur les insectes. Les fleurs mellifères de la Vesce cultivée enchantent les butineurs et de par la même les apiculteurs. C'est pourtant avec d'autres créatures que la Sauvage a signé un pacte ancestral: des nectaires situées à la base de ses feuilles entretiennent la présence des fourmis qui s'en régalent. En contrepartie, ces dernières patrouillent sur les tiges, assurant la garde rapprochée de la plante et tenant à l'écart les insectes parasites ou autres prédateurs. On désigne ce genre de contrat amical avec le peuple fourmi par le terme myrmécophilie.

Vicia sativa subsp. sativa et compagnie: gare au sac de nœuds!

Plus généralement, le genre Vicia compte une quarantaine d’espèce en France; la moitié d'entre elles sont méditerranéennes. Avec la «petite» quinzaine d’espèces recensée en Poitou, je dois me rendre à l'évidence: entre Poitiers et Marseille, en botanique comme en football, on ne joue pas dans la même division! On ne citera ici que quelques spécimens communs:

Vesce hérissée (Vicia hirsuta, aujourd'hui Ervilia hirsuta), une annuelle discrète des friches et des terrains vagues. Ses petites fleurs sont blanches et ses nombreux folioles (4 à 10 paires) linéaires.

Vesce des haies (Vicia sepium), une vivace qui fréquente les sols frais et riches. Ses fleurs, regroupées par quatre ou plus, sont d’un violet «sale». Ses folioles (3 à 9 paires) sont oblongues à elliptiques; leur extrémité est obtuse. Elle aussi cache des nectaires à la base de ses feuilles, principalement fréquentées par les fourmis.

Vesce cracca (Vicia cracca), une vivace qui forme des colonies denses dans les prairies, près des cultures ou des haies, aux nombreuses folioles (8 à 12 paires). Ses fleurs bleues sont réunies en grappes, toutes situées du même côté de la tige. De même que pour Vicia sativa, le cas Vicia cracca demande un examen attentif pour départager plusieurs espèces proches (V.benghalensis, V.villosa ou V.tenuifolia). On n'en attendait pas moins de la part de Sauvages dont le sport principal consiste à faire des nœuds et à s’emmêler les vrilles!

Pour aller plus loin:

- Vicia sativa sur Tela-botanica

- Vicia sativa : identification assistée par ordinateur

20/03/2019

20/03/2019

Grand meeting de printemps de l'Arabette des Dames, Poitiers chemin de la Cagouillère

Arabidopsis thaliana (Arabette des dames) appartient au clan des Brassicacées (ex Crucifères), dont les membres arborent fièrement quatre pétales en croix. Cette grande famille regroupe quelques célébrités au jardin d'ornement (Monnaie du pape, Giroflée des murailles...) comme au potager (Choux, Colzas, Radis, Navets, Roquettes, Moutardes...). Mais pour les apprentis botanistes que nous sommes, ses membres les plus séduisants ne sont pas nécessairement les plus goûtus ou les plus extravagants. D'élégantes et discrètes Brassicacées colonisent les vieux murs ou les trottoirs au printemps, telles la Cardamine hérissée, la Drave de printemps ou le Tabouret perfolié déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou.

L'Arabette des dames s'inscrit dans cette lignée des p'tites pionnières très costaudes, occupant la scène des milieux perturbés, des champs sablonneux et des murs à l'approche des beaux jours. Elle est très à l'aise en ville, où un bout de macadam suffit à faire son bonheur. Son nom d'Arabette viendrait d'ailleurs de sa faculté à coloniser les lieux les plus misérables, aussi propices à la vie que le désert d'Arabie.

Grappe de fleurs de l'Arabette des Dames: quatre pétales de 2 à 4 mm et quatre sépales: la signature des Brassicacées.

Comme ses consœurs, cette annuelle pratique la course à la reproduction, son terrain de prédilection étant voué à devenir une fournaise mortelle à l'approche de l'été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Arabette des dames est une sprinteuse: entre la levée de sa dormance et l'instant où elle ressème de nouvelles graines (environ 40.000 par pied), six semaines lui suffisent!

Siliques allongées, cylindriques, recourbées vers le haut de l'Arabette des dames: des bébés vite faits bien faits!

- Pas de sexe?

- Pas de temps pour le sexe.

- Pas de bol.

(Évolution, Ivan Reitman)

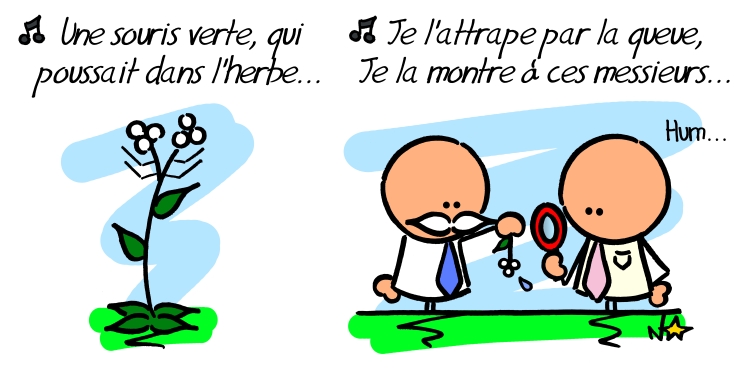

Trop pressée pour attendre les butineurs, l'Arabette des dames est une adepte de l'autofécondation. Miniaturisation, résistance, cycle de reproduction express, autofécondation... Il n'en fallait pas moins pour que le corps scientifique jette son dévolu sur la belle: elle est le sujet d'expérimentation idéal pour étudier le monde végétal, l'évolution ou la génétique. Un autre atout plaide en sa faveur: son patrimoine génétique limité - seulement 157 millions (!) de paires de base réparties sur cinq paires de chromosomes - fut le premier génome de plante à être entièrement séquencé, en 2000. Bref, l'Arabette des dames est une version verte des célèbres souris ou drosophiles qui peuplent malgré elles les laboratoires.

Autant dire que l'Arabette des dames se retrouve au cœur des projets les plus fascinants comme les plus farfelus. Des biologistes danois proposent par exemple de modifier génétiquement la Sauvage pour que sa couleur vire du vert au rouge en cas d'une présence accrue de dioxyde d’azote dans le sol. Puisque la charge explosive des mines anti personnelles enfouies libère du dioxyde d’azote, l'Arabette des dames pourrait sauver des vies en devenant un démineur hors norme, signalant de par sa couleur la présence d'un danger mortel.

Entre 2007 et 2009, des semences de l'Arabette des dames (ainsi que celles du très coriace Liseron des champs) furent invitée à faire le plus grand des voyages à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Les graines exposées pendant plus d'une année aux rayonnements et aux températures extrêmes de rigueur dans le vide spatial conservèrent une partie de leur pouvoir de germination. De quoi alimenter les scénarios de terraformation les plus ambitieux?

Arabette des dames: seule sur Mars?

Revenons sur terre, où notre Arabette des dames ne régale pas que les hommes en blouse blanche. La belle nourrit à l'occasion, entre autres affamés, les chenilles de la Piéride de la rave (Pieris rapae, que l'on avait croisée à l'occasion de notre article sur l'Alliaire). Pour sa défense, la Sauvage peut compter sur les poils étoilés de ses feuilles - susceptibles de servir de barricade face aux plus petits prédateurs (pucerons...) - et sur le cocktail chimique concentré dans ses feuilles capable de couper l’appétit à certaines chenilles.

Ces moyens de défense n'ont rien d’exceptionnels; ils sont simplement mieux connus dans le cas de l'Arabette des dames, sur laquelle sont braquées les optiques des paparazzis du microscope du monde entier. En quelque sorte, cette «souris verte» joue pour nous l'interprète, nous permettant de défricher les innombrables mystères du végétal. Au risque de s'égarer: le rôle des mycorhizes (association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes, bénéfique aux deux parties) a longtemps été sous-estimé en biologie végétale, la faute entre autre à l'Arabette des dames, une Sauvage non mycorhizienne, qui pouvait nous laisser penser que les plantes étaient relativement autonomes. C'est en réalité tout l'inverse, la famille des Brassicacées faisant parties des exceptions.

Arabette des Dames: des rosettes poilues et quelques feuilles caulinaires alternes, ovales et sessiles.

La plus célèbre des Arabettes après notre Arabette des dames, bien connue des amateurs de prairies sèches «à papillons»: l'Arabette hérissée (Arabis hirsuta), une bisanuelle velue de 10 à 80 centimètres de hauteur.

Pour aller plus loin:

- Arabidopsis thaliana sur Tela-botanica

- Arabidopsis thaliana: identification assistée par ordinateur

- La plante qui détecte les mines sur le blog En quête de science

- Le voyage spatial de l'Arabette des dames sur le site de Sciences et Avenir

- La bombe chimique des Brassicacées sur le site de Zoom Nature