26/02/2019

26/02/2019

Vous seriez surprise de voir ce avec quoi on peut vivre.

(Docteur House, David Shore)

Mais ne brulons pas les étapes et revenons au commencement: on pourrait partir à la rencontre de nos pionnières en visitant des paysages hostiles à la végétation: terres nues, rocailles, macadam... Les parterres citadins que l'on foule au quotidien sont de bons terrain pour observer l'art de la conquête végétale: lichens, mousses, puis cortège des Sauvages... Inlassablement, la vie répète la même partition, depuis sa victoire sur le minéral il y a 500 millions d'années jusqu'à l'assaut d'un trottoir devant votre arrêt de bus.

* La forêt arrive !

Je vous propose une expérience sur ce thème bien plus absurde, mais je l’espère, tout aussi inspirante: laissons les aventurières venir à nous! Le protocole est assez simple à réaliser puisqu'il s'agit de mettre en place un semblant de misère et de voir ce qu'il advient. Libre à vous d'adapter le principe à votre sauce, il ne s'agit dans le fond que de s'émerveiller à partir de trois fois rien!

L'idéal eut été de partir d'un simple caillou et d'attendre le premiers lichens, mais il m'aurait fallu plus d'une vie pour vous livrer cet article. Un récipient rempli de sable ou de graviers permettrait probablement à un substrat de s'installer au fil du temps; le jeu tentera peut-être les plus patients. Partons plutôt d'un substrat déjà bien établi: remplissons quelques godets d'un terreau quelconque. Les plus pressés ramasseront de la terre au bord d'un chemin, en des endroits variés, récoltant de par là même un stock de semences aussi prometteur qu'aléatoire.

Les pots sont placés dans des endroits différents (exposition, environnement...), au jardin ou au balcon, et laissés aux bons soins de la météo et du temps qui passe. La terre séchant très rapidement dans les pots ou les godets, un petit coup d’arrosoir de temps en temps favorisera la l'accueil des invitées à venir.

L'Euphorbe omblette (Euphorbia peplus), première surprise dans notre petit jardin du hasard!

23/01/2019

23/01/2019

Cardinal et Centaurée rude

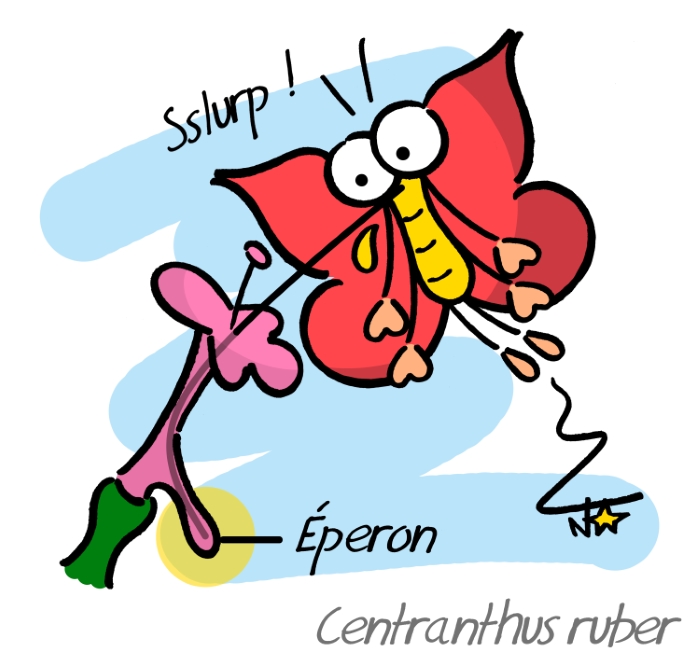

Dans notre dernier article consacré aux insectes pollinisateurs, nous avons exploré le monde des diptères (mouches et moustiques) et constaté que ceux-ci ont fait mieux que la mâchoire des coléoptères en adoptant un outil plus perfectionné pour butiner : la langue. Cela dit, si la langue est un progrès, on peut encore faire mieux. Comment? Par un instrument plus long et précis: la trompe. D’où vient-elle? Des papillons.

- Un café avec 5 pailles, Madame!

- Fais le malin, toi! Tout le monde consomme ici!

(Le péril jeune, Cédric Klapisch)

La trompe est un appendice filiforme que tout le monde a probablement déjà observé, en regardant un papillon butiner une fleur, une pomme pourrie, une crotte ou même la sueur sur la peau…

Mâles de Bel argus (Polyommatus bellargus) sur déjections animales.

Un Mercure (Arethusana arethusa) profite des sels minéraux contenus dans la sueur.

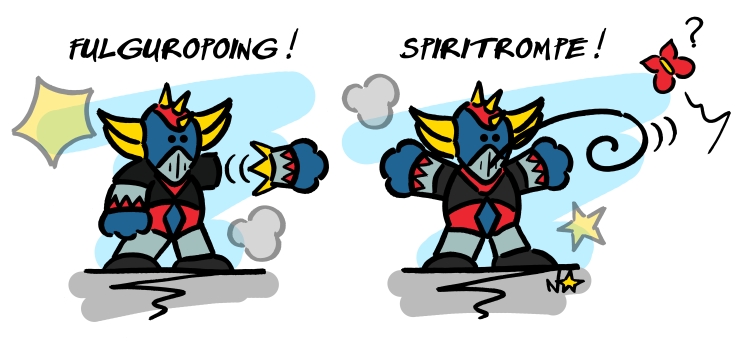

La trompe est un organe que nous qualifierons d’homogène: à la différence des diptères dont les pièces buccales présentent des formes diverses, tous les papillons (de nuit comme de jour) possèdent une trompe. Celle-ci est spiralée, s'enroulant et se déroulant facilement, d’où son autre nom : spiritrompe.

Lorsqu'on observe la (spiri)trompe dans le détail, on note qu’elle est formée de deux gouttières (appelées galéas maxillaires)

réunies pour former un tube aspirant - la trompe proprement dite - idéal pour atteindre les nectars

difficiles d’accès, nichés au fond des fleurs à longues corolles étroites ou au fond de leur éperons quand elles en sont munies (voir notre article consacré à la Valériane rouge, Centranthus ruber)

En guise d'illustration, ce Vulcain (Vanessa atalanta) accepte de vous tirer la trompe, dont les deux parties (galéas) sont bien visibles,

crochetées ensemble tel un système de fermeture Éclair.

Le déroulement de la trompe s’effectue au moyens de muscles miniatures. Cependant, aux environs du premier tiers de sa longueur, elle ne se déroule plus: elle forme une sorte d’angle droit permettant au papillon de l’orienter dans la fleur selon l’inclinaison de celle-ci et de la sonder dans ses moindres recoins. En somme, quand nous sirotons avec une paille coudée, nous ne faisons que singer les papillons en train de butiner.

Cette femelle de Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) manie avec virtuosité la paille à angle droit sur les fleurs de la Valériane officinale (Valeriana officinalis).

La trompe des papillons est de longueur variable. Elle peut être rudimentaire et non fonctionnelle, comme chez certains hétérocères (ceux qu’on appelle par commodité «papillons de nuit») tels les Bombyx qui sont incapables de s’alimenter. Elle peut être plus développée, de 4 millimètres chez les Pyrales jusqu’à 120 millimètres chez le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli). Chez les rhopalocères (les «papillons de jours»), la trompe varie généralement entre 7 et 20 millimètres.

Les papillons embarquent le pollen à leur insu sur leur trompe ou sur leur tête. Notez ici les quelques grains de pollen clairs collés sur la trompe, les palpes et les yeux de ce Bleu nacré (Polyommatus coridon).

Je pompe, donc je suis.

(Devise Shadok)

Armés de cette pipette sophistiquée, les papillons passent leur temps à convoiter le nectar, cette idée fixe des butineurs de toutes ailes.

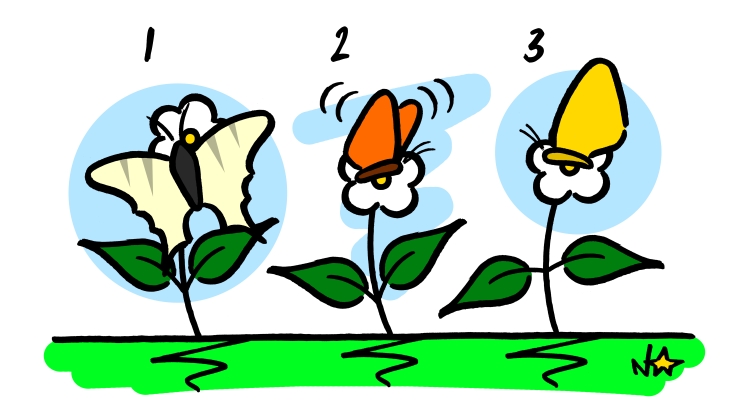

Ouvrons ici une petite parenthèse entomologique: lorsqu’ils butinent, les papillons ont un style. Toute trompe dehors, le Flambé (1) garde par exemple ses grandes ailes ouvertes de manière rigide tandis que la Petite Violette (2) bat doucement les siennes. Le Fluoré (3) n’ouvre jamais sa voilure tandis que les Azurés font un peu de tout, frottant leurs ailes, les fermant ou les déployant en insolation selon l’intensité des rayons du soleil…

Ces styles de butinage peuvent être modifiés selon

la température ambiante, l’ensoleillement, la force du vent etc. Mais lors de conditions

météorologiques normales, ils permettent d’orienter son identification vers telle famille ou tel genre, alors même qu’on se trouve assez loin du papillon. C'est une approche

qui ne s’apprend guère dans les guides d'identification, mais qui permet de développer sa propre intuition sur le terrain. Bien entendu, ce

«flair» ne dispense pas de confirmer puis d'affiner sa diagnose du spécimen de plus

près. Ceci

étant suggéré, fermons la parenthèse et revenons à nos Sauvageons et à leurs Sauvages favorites.

Quelles fleurs fréquentent nos lépidoptères de toutes ailes? On qualifie de psychophiles les fleurs préférées des papillons de jour. Ces derniers recherchent principalement les fleurs de couleur jaune, violette ou blanche, notamment celles des Astéracées, des Lamiacées et des Fabacées. Leurs parfums sont légers, leur nectar généralement peu abondant et peu concentré en sucre. Nous l’avons dit, l’avantage des papillons sur la plupart des pollinisateurs est de pouvoir accéder au fond des fleurs tubulaires étroites. N’avez-vous jamais observé nos sauvageons ailés affairés à butiner les fleurs aux corolles profondes du Buddleia de David, appelé à juste titre «Arbre à papillons»? Les abeilles, par exemple, sont peu enclines à oser butiner dans une fleur pareille.

Ce Vulcain (Vanessa atalanta) a presque entièrement introduit sa trompe dans le long tube de la corolle d'un Buddléia de David (Buddleja davidii). Une fleur dont la forme est peu attractive pour les abeilles (qui lui préfèrent le Buddléia jaune).

Les fleurs favorites des papillons nocturnes sont dites phanaérophiles. Ces noctambules sont, après les abeilles, les champions de la pollinisation, grâce à la longueur de leur trompe capable de puiser le nectar dans les corolles les plus profondes. Le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli) par exemple est capable d’atteindre le fond des fleurs longilignes des Chèvrefeuilles. Les fleurs phanaérophiles sont blanches ou roses pour être mieux repérables dans l’obscurité et n’ont pas besoin d’être de couleur vive car les papillons de nuit voient uniquement en noir et blanc. Elles se présentent souvent sous la forme d’un tube évasé et s’épanouissent au crépuscule ou en pleine nuit. Certaines s’ouvrent en journée puis augmentent leur production de nectar et de parfum dès que le jour décline (c'est le cas des Tilleuls par exemple). Dans l’obscurité, nombre de papillons se repèrent principalement grâce aux fragrances des fleurs.

Si la plupart des Sphinx vole la nuit, le Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum) est une espèce diurne encore commune dans nos régions. On l'observe en vol stationnaire devant des fleurs à corolles profondes.

S’activant le jour, au crépuscule et en pleine nuit selon les espèces, l’intérêt des papillons en tant que pollinisateurs est évidente: non seulement ces virtuoses du pompage de nectar passent l’essentiel de leur vie adulte à butiner les fleurs mais ils le font de manière rentable (un papillon peut butiner plus de 25 petites fleurs à la minute, soit 2 secondes par fleur) et s’y affairent en service 24h/24h.

Pour finir, peut-être vous demandez-vous qui, de la fleur ou du papillon à trompe, est apparu le premier? On a longtemps cru que les papillons, primitivement munis d’un appareil buccal masticatoire, s’étaient munis d’une trompe après que les plantes aient décidé d’égayer la nature de leurs fleurs, lesquelles se seraient mises à proliférer il y a environ 145 millions d’années. Toutefois, en 2018, plusieurs scientifiques (voir lien en bas d'article) font état de la trouvaille d’ailes fossilisés datées de 200 millions d’années. Damned: certaines écailles ont intrigué les chercheurs car elles se sont révélées être creuses… Une caractéristique des papillons à trompe! Les papillons à trompe auraient donc vécu avant l'invention du nectar? Pour les auteurs de l’étude, l’hypothèse est la suivante: les papillons de cette époque se seraient nourris de petites gouttelettes sécrétées par les gymnospermes, le groupe des conifères (entre autres), dominant entre le Trias et le Jurassique. Cette ressource aurait servi d’hydratation aux papillons lors d'épisodes de chaleur et de sécheresse intenses vers la fin du Trias. L’invention de la trompe aurait donc précédé celle de la fleur… Mais saura-t-on un jour la vérité? Parce que 200 millions d'années, ça commence à faire une paille!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

- Insectes pollinisateurs (5): la Sauvage et l'abeille, seconde partie

Pour aller plus loin:

- A Triassic-Jurassic window into the evolution of Lepidoptera sur le site Science Advances

21/06/2018

21/06/2018

Anthyllide vulnéraire, Vouneuil-sous-Biard (86)

Anthyllis vulneraria (Anthyllide vulnéraire) appartient à la famille Fabaceae (ex Légumineuses), au côté des Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses... Autant de Sauvages aux feuilles généralement composées et aux fleurs irrégulières caractéristiques (voir notre article complet sur le sujet), dites «papilionacées». Des papillons, les Fabacées en ont capté toute l'élégance. Mais l'Anthyllide vulnéraire a troqué le clinquant contre le bizarre, optant pour une floraison des plus originale: la Sauvage regroupe ses fleurs en d'étranges capitules, à la manière d'un trèfle un peu dégarni (elle est parfois surnommée le «Trèfle des sables» ou «Trèfle jaune»), sur des têtes cotonneuses. L'Anthyllide vulnéraire tire d'ailleurs son nom de la pilosité de ses calices, anthos étant la fleur en grec, et ioulos le duvet.

Fleurs «papilionacées» de l'Anthyllide vulnéraire, comme plantées sur une boule de coton: une corolle formée d'un étendard, de deux ailes latérales d'une carène au centre.

Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible.

(Mr. Nobody, Jaco van Dormael)

L'Anthyllide vulnéraire colonise les plateaux calcaires et les pelouses arides (pH élevé). Tantôt décrite comme annuelle, tantôt comme vivace, la belle n'a probablement pas encore fait son choix... De même pour la couleur de ses fleurs (à observer entre juin et septembre) qui varient du jaune au rouge, en passant par le blanc, en fonction des régions et surtout selon ses envies.

Autogame, l'Anthyllide vulnéraire est apte à faire des bébés toute seule. Il n'étonnera personne qu'un tel polymorphisme, combiné à des capacités d'auto-reproduction, finisse par fixer ici et là de nombreuses sous espèces localisées (surtout dans les hot spots de biodiversité comme les Alpes, les Pyrénées, le midi de la France ou la Corse), pour la plus grande joie des botanistes qui pensaient avoir fait le tour de la question.

Fleurs jaunes ou blanches, teintées de rouge de l'Anthyllide vulnéraire

L'Anthyllide vulnéraire n'est pas pour autant boudée par les butineurs. Loin de là: les amateurs de photographie peuvent planter leurs trépieds à ses côtés, le spectacle est assuré tout l'été. Autogame donc, mais aussi allogame (fécondée par les insectes)... L'Anthyllide vulnéraire a décidément du mal à choisir. Elle aurait de toute façon tort de le faire puisqu'elle cumule tous les avantages!

L'Anthyllide vulnéraire: une Sauvage indépendante... Mais rarement seule!

L'Anthyllide vulnéraire renferme des tanins, des saponines, du mucilage, des flavonoïdes et des acides organiques. Un cocktail généralement considéré comme impropre à la consommation (rien de dramatique, elle serait légèrement laxative), mais suffisamment riche lui permettre de se tailler une réputation de plante médicinale, et ce depuis la Grèce antique. Pour rappel, «vulnéraire» désigne ce qui est propre à la guérison des plaies ou des blessures: essentiellement, la Sauvage fut utilisée en application externe (cataplasme) pour ses qualités cicatrisantes, désinfectantes et anti-inflammatoires. Ainsi, elle était autrefois prescrite pour soigner les brûlures, les plaies et autres bosses.

Feuille alternes, composées imparipennées et pubescentes de L'Anthyllide vulnéraire: 3 à 5 folioles, la terminale étant la plus grande... Comme une grosse bosse?

L'Anthyllide vulnéraire entrait dans les bouquet permettant de produire le «thé suisse», ou «vulnéraire suisse», une potion végétale jadis vendue par les colporteurs pour traiter et soigner les commotions. La recette du thé suisse variant en fonction des intuitions de l'herboriste (parfois du charlatan) qui le confectionnait, l'efficacité du breuvage fut remis en cause et la pratique peu à peu oubliée. Si la médecine contemporaine ne retient pas grand chose de l'Anthyllide vulnéraire, reste que les lépidoptéristes, à l'instar d'Olivier Pouvreau pour Sauvages du Poitou, lui réservent une place d'honneur bien méritée...

Dans la chaleur écrasante d’une ancienne carrière calcaire, les bouquets d’Anthyllides s’épanouissent comme autant de petites coupoles jaunes et rouges. Nous sommes le 29 juin 2015, une vague de canicule s’est abattue sur la France. Dans cette fournaise, les Anthyllides ont droit à un curieux visiteur: un minuscule papillon s’évertue à passer de fleur en fleur, y déposant à chaque fois de microscopiques œufs blancs verdâtres. Il est alors facile de s’assurer de l’identité de ce lilliputien. Avec un peu d’habitude, on identifie la famille de l’insecte: il s’agit là d’un Lycaenidae, la grande famille des Cuivrés, des Thècles et des Azurés (les «petits papillons bleus»). Vu le milieu (ancienne carrière), la taille infime de l’insecte (ce qui fait de lui le plus petit Azuré de France) et étant donné que notre Sauvage lui sert de plante-hôte larvaire, il s’agit bien de Cupido minimus, l’Argus frêle. On pourrait éventuellement le confondre avec un de ses cousins poitevins, l’Azuré de la faucille (Cupido alcetas) dont on peut croiser certains spécimens minuscules, mais ce dernier préfère en général les milieux mésophiles, ce qui fait que les deux espèces ont peu de chances de se croiser.

Argus frêle sur Anthyllide vulnéraire

Vous ne rencontrerez pas facilement l’Argus frêle. En Poitou, c’est un habitant des pelouses sèches, des coteaux calcaires, des anciennes carrières où s’épanouit l'Anthyllide vulnéraire, son unique plante-hôte larvaire. De plus, avec sa petite voilure, il passe volontiers inaperçu, d’autant que ses couleurs sont plutôt ternes: avec un dessous gris à ocelles noirs et un dessus très sombre, on est très loin du bariolage carnavalesque d’un Machaon! Dans nos contrées, l’Argus frêle apparaît en juin en deux générations. La chenille est myrmécophile (elle vit en association avec certaines fourmis), comme presque toutes celles des Lycaenidae. Elle finira son développement au printemps de l’année suivante après avoir passé l’hiver en diapause, enroulée dans une feuille sèche ou dans le sol. Fait notable: entre son réveil printanier et sa nymphose, la chenille ne se nourrit pas, ce qui fait qu’elle aura passé de longs mois sans s’alimenter. Ce comportement constitue un trait commun caractérisant les espèces du genre Cupido. En résumé: imago minuscule et terne, chenille pénitente... L’argus frêle ne serait-il pas un adepte de la sobriété volontaire?

Argus frêle: le plus petit Azuré de France, à peine plus gros qu'une mouche!

Pour aller plus loin :

- Anthyllis vulneraria : identification assistée par ordinateur

- Anthyllis vulneraria sur Tela-botanica

Anthyllide vulnéraire et Ophrys de l'Argenson (Ophrys argensonensis), un tableau des prairies calcaires poitevines en été (Vouneuil-sous-Biard, 86)