13/11/2017

13/11/2017

Rassemblez vos hommes. On se met en formation...

(Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg)

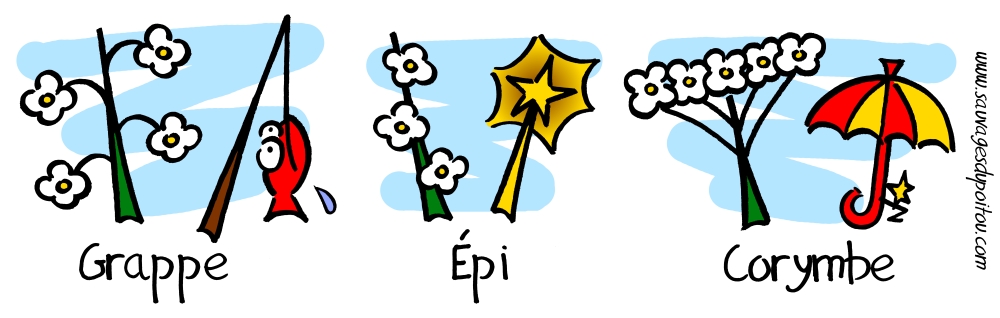

Grappe: ensemble de fleurs pédicellées sur un axe, le pédicelle étant la petite ramification qui porte la fleur, l'ultime pédoncule en quelque sorte.

Épi: ensemble de fleurs sessiles (dépourvues de pédicelle) sur un axe.

Corymbe: les fleurs, aux pédicelles de plus en plus courts au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet, s'épanouissent toutes sur un même plan.

Ombelle: les fleurs sont portées par des pédicelles rayonnants, égaux ou presque.

Cyme bipare: deux axes secondaires s'insèrent sous l'axe principal (ex: Mouron des oiseaux).

Cyme unipare: sous l'axe principal s'insère une seule ramification secondaire, qui porte elle-même une ramification, etc. Lorsque l'ensemble dessine une «queue de scorpion», on parle de Cyme scorpioïde (ex: Myosotis des champs).

Comme pour les fleurs, la diversité des inflorescences peut être une réponse façonnée par l’évolution à la diversité des insectes qui les fréquentent (et vice versa, les insectes évoluant aussi pour répondre à l’anatomie de leurs fleurs préférées). Ainsi, grappes et épis sont bien adaptés au vol stationnaire de certains insectes, alors que les grandes ombelles forment des pistes d’atterrissage praticables pour les gros coléoptères.

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, et plusieurs combinaisons sont possibles. Vous connaissiez déjà les feuilles simples et les feuilles composées... Voilà maintenant les inflorescences simples et les inflorescences composées!

Exemple d'inflorescence composée: les grappes de grappes des fleurs du Troène commun (Ligustrum vulgare) qui forment ce qu'on appelle une «panicule». Ce n’est pas les butineurs qui se plaindront d'une telle surenchère, les fleurs du Troène commun étant aussi mellifères que parfumées.

Panicule dense du Troène commun, Poitiers quartier Chilvert

Il est une famille de Sauvages, les Apiaceae ou «Ombellifères», qui s'est fait une spécialité dans la confection d'ombelles sophistiquées. Certains membres du clan vont jusqu'à afficher des ombelles d'ombelles (on parle plutôt d'ombelles d'ombellules), à l'image de l’omniprésent Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) au printemps.

Ombelle d'ombellules du Cerfeuil des bois, Poitiers bords de Boivre

Je capitule! Vous m'avez conquis sans résistance!

(La Tulipe noire, Christian-Jacque)

Pourtant, même la plus inspirée des Ombellifères ne peut rivaliser avec l'ingéniosité des Asteracées (les «Composées») qui semblent atteindre des sommets d'astuce en matière d'inflorescence. Il faut dire que les Astéracées sont une des familles les plus récentes dans la grande histoire de l'évolution végétale, et qu'elles bénéficient à ce titre des trouvailles les plus modernes en matière de reproduction.

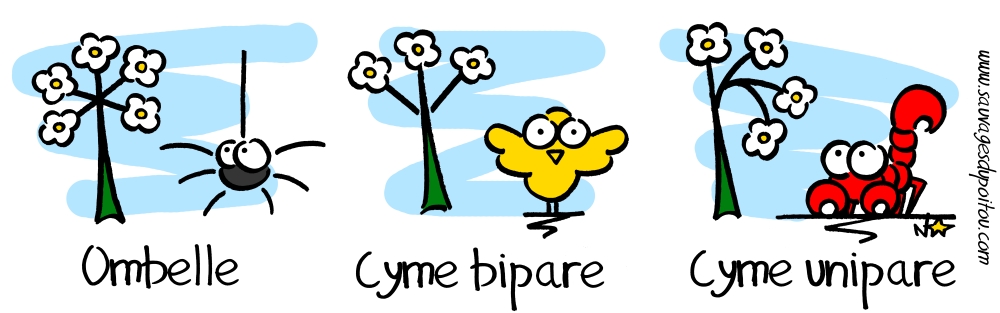

Les Astéracées ont miniaturisé leurs fleurs, de manière à pouvoir en entasser le plus grand nombre sur un seul réceptacle... Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais elles ont aussi conçu un emballage marketing très particulier à destination des butineurs: les minuscules fleurs (les «fleurons») sont regroupées en une inflorescence qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique, nommée capitule. Ainsi, certaines fleurs se chargent d'imiter les pétales à la périphérie (les fleurons ligulés), pendant que les autres dessinent un cœur au centre (les fleurons tubuleux). Le butineur, pensant plonger dans une fleur aux rondeurs généreuses, pollinise d'un coup d'un seul une myriade de fleurs...

Si l'on appelle sépales les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une fleur, on appelle bractées les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une inflorescence (ou un capitule). La collerette formée par l''ensemble des bractées se nomme involucre.

Difficile de rendre hommage à la richesse des fleurs à capitule en quelques coups de crayons. Les variations sur ce thème sont nombreuses : les fleurons peuvent être stériles, mâles, femelles ou les deux en même temps. Le dessin ci-dessus pourrait illustrer, par exemple, le capitule du Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), qui présente des fleurons tubuleux hermaphrodites (mâles et femelles) au centre de ses fleurs, et des fleurons ligulés strictement femelles à leur périphérie.

Capitules du Séneçon jacobée, Poitiers bords de Boivre

En terme de pollinisation (et donc de reproduction) les Astéracées ont en quelque sorte initié l'ère industrielle du règne végétal! Marketing, efficacité, industrie... On ne fait pas dans la poésie champêtre, mais remarquez comme les fleurs à capitules vivent en parfaite adéquation avec leur temps (et donc le notre). Sur les 10 sauvages les plus obersvées dans les villes françaises (source Sauvages de ma rue), la moitié sont des Asteracées: Pissenlit, Laiteron potager, Laitue scariole, Séneçon commun et Vergerette du Canada. Alors si vous découvrez avec cet article les subtilités du capitule, sachez que vous avez forcément observés ceux ci à maintes reprises, et ce depuis votre tendre enfance...

Capitule de la Marguerite commune, Biard (86)

Enfin, regardons de près les fleurs de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium): si cette sauvage a l'allure d'une Ombellifère, elle n'en a que l'allure. Chacune des petites fleurs de ses corymbes est en réalité un capitule constitué de fleurons tubuleux et ligulés blancs (parfois rosés). On peut dire de ce membre de la famille Asteracée que ses inflorescences (composées) sont des corymbes de capitules... Pas moins!

T’es comme Superman, mais sans les collants.

(90210 Beverly Hills, Rob Thomas)

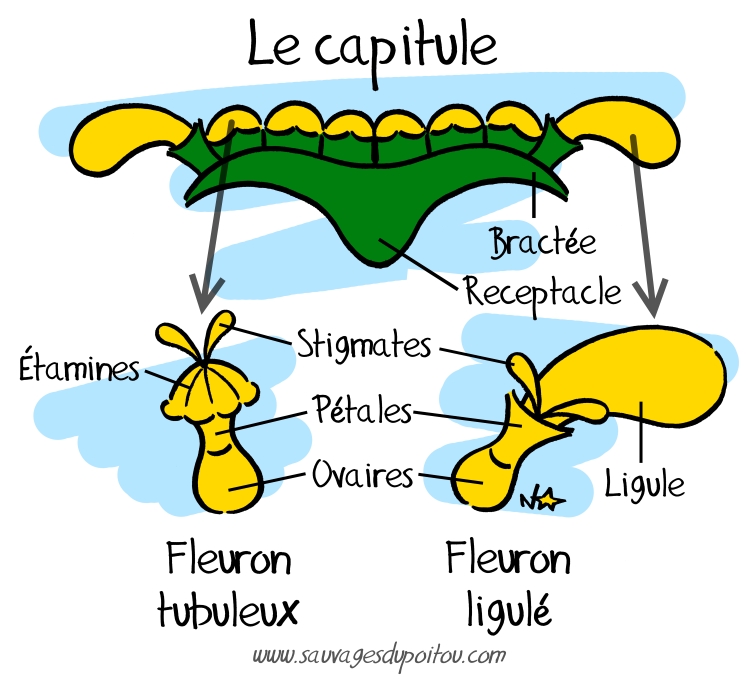

Pourtant, même la légendaire Achillée s'incline devant l’Edelweiss (Leontopodium nivale), une montagnarde qu'on rencontrera peut être si l'on parvient à passer la barre des 1200 mètres d’altitude (même avec une échelle de pompier, c'est impensable dans le Poitou). L'Edelweiss rassemble des capitules jaunes (composés de fleurons tubuleux) par paquet de cinq ou six, et les entoure d'une couronne de feuilles blanches pointues et duveteuses (des bractées) qui revêtent l'allure de pétales. En somme, l’Edelweiss, une super Sauvage, a inventé le capitule de capitules, le super capitule!

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (4): les fleurs régulières

- Le vocabulaire de la botanique (5): les fleurs irrégulières

- Le vocabulaire de la botanique (7): Poacées, herbes, céréales, pelouses et gazons

Articles consacrés à la pollinisation par les insectes sur Sauvages du Poitou:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

Pour aller plus loin:

- L'inflorescence sur Wikipedia.

21/09/2017

21/09/2017

Eupatoire à feuilles de chanvre, Poitiers bords de Boivre

Eupatorium cannabinum (Eupatoire à feuilles de chanvre) appartient aux Asteraceae, le vaste clan des Sauvages à capitules et à fruits plumeux, celui du roi Pissenlit et de la reine Pâquerette. Selon certains auteurs, c'est à un tout autre souverain que l'Eupatoire emprunterait son nom de genre: celui de Mithridate VI Eupator (132-63 av.J.-C.). La tentative d'assassinat étant une tradition familiale chez les Mithridate, le roi s'intéressait de près à l'herboristerie, ne serait-ce que pour ne pas finir empoisonné par son entourage. On raconte qu'il consommait régulièrement diverses substances toxiques, à petite dose, afin de développer une résistance à leur égard; bien sûr, Mithridate «le grand» s'intéressait aussi à leurs antidotes. Plusieurs Sauvages ont hérité du nom du roi botaniste, à l'image de notre Eupatoire à feuilles de chanvre, qu'on a considéré jadis comme un remède aux morsures de serpent.

Un Tabac d'Espagne (Argynnis paphiaboivre) examine les petits capitules allongés (chacun composés d'une dizaine de fleurs au plus), réunis en corymbes ramifiés, de l'Eupatoire à feuilles de chanvre.

La Sauvage doit son nom d’espèce (cannabinum ou «chanvrine» en français) à ses feuilles composées (en 3 à 5 folioles pétiolulées) et dentées, qui évoquent un peu les feuilles du cannabis. A vrai dire, cette comparaison reste un poil suspecte... Voir stupéfiante!

Faut-il le préciser: malgré son nom, l'Eupatoire à feuilles de chanvre ne gagne pas à être fumée. Ni mangée d'ailleurs: à cause de la présence d'alcaloïdes, elle serait légèrement toxique (c'est à dire à dire à très forte dose ou en cas de consommation appuyée ou régulière). Les animaux la boudent généralement, à l'exception des chèvres qui manquent rarement d’appétit quel que soit la salade.

Feuilles de l'Eupatoire à feuilles de chanvre: Legalize It?

L'Eupatoire à feuilles de chanvre est une vivace pionnière caractéristique des marais, des bords des fossés et des lisières forestières humides. C'est une des «signatures» des mégaphorbiaies: dessinant les frontières entre zone humide et forêt, les mégaphorbiaies sont des prairies inondables peuplées d'une végétation dense, haute, luxuriante et colorée. Des milieux où la biodiversité explose, et où les naturalistes aiment flâner bottes aux pieds et appareil photo en bandoulière.

Eupatoire à feuilles de chanvre, un festival reggae pour les papillons! (L’Écaille chinée, Callimorpha quadripunctaria)

On n'est pas là pour se faire engueuler on est là pour voir le défilé!

(Boris Vian)

L'Eupatoire à feuilles de chanvre participe très généreusement au grand festin des praires humides: bien que n'intéressant pas spécialement les abeilles, la Sauvage est un véritable aimant à papillons. Sa richesse en nectar, le rose de ses fleurs, les plateformes d’atterrissage de ses corymbes sont autant d'atouts aux yeux et aux antennes des rhopalocères. A la belle saison, n'hésitez pas à planter votre chaise à ses côtés: 14 juillet ou non, défilé et feux d'artifices colorés sont assurés tout l'été! Les plus chanceux inviteront directement la Sauvage dans leur jardin, pour peu qu'ils disposent d'un coin de terre riche et humide, et pourrons alors remiser leur télévision au placard.

Le Vulcain (Vanessa atalanta), le Paon du jour (Aglais io) et la Belle-Dame (Vanessa cardui) défilant sur le boulevard Eupatoire à feuilles de chanvre, excusez du peu!

Une croyance populaire veut que les cerfs blessés au combat de l'amour soignent leurs plaies en se frottant contre la Sauvage. Ainsi, l'Eupatoire à feuilles de chanvre serait cicatrisante en usage externe (feuilles fraiches). En usage interne, feuilles et racines (infusion, décoction, poudres...) seraient digestives (des études récentes tendent à montrer que son usage faciliterait effectivement la sécrétion de la bile), stimulante pour le système immunitaire, anti-inflammatoire... La Sauvage est aussi une plante tinctoriale, permettant d'obtenir un colorant, à mi-chemin entre le jaune et le vert clair (la coloration dépend de la période de récolte).

Une palette bien fournie sur laquelle se sont greffé au cours des siècles de nombreuses légendes: portée sur soi, l'Eupatoire à feuilles de chanvre est sensée booster notre potentiel de séduction. Ainsi, on conseillait aux femmes d'en glisser un brin sous leur jupe les soirs de bal... Et qui sait, faute de ramener un(e) prétendant(e) à la maison, la méthode reste peut-être un bon moyen de s'offrir la compagnie d'une bande de papillons!

Pour aller plus loin:

- Eupatorium cannabinum sur Tela botanica

- Eupatorium cannabinum: identification assistée par ordinateur

Les fruits (akènes) de l'Eupatoire à feuilles de chanvre en automne, Poitiers bords de Clain

28/07/2017

28/07/2017

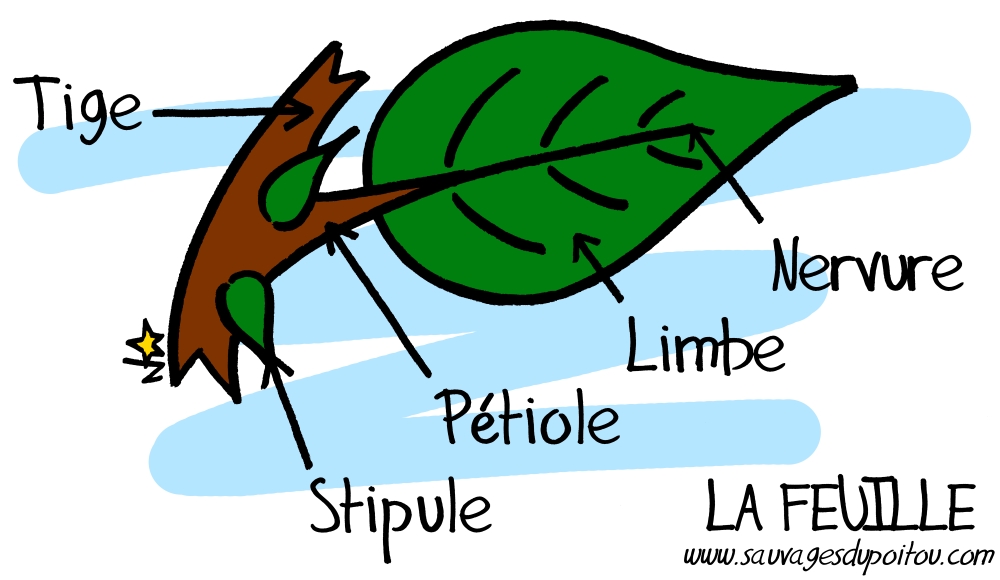

Cet article fait suite à «décrire les feuilles (1)» et «décrire les feuilles (2)», où nous avions respectivement appris à décrire les feuilles simples, puis les feuilles composées. Pour rappel, une feuille se présente ainsi à nos yeux:

La forme du limbe de la feuille, ainsi que le dessin des nervures, n'ont plus beaucoup de secrets pour vous (bien sûr, il reste toujours des secrets quelque part!). Reste à regarder de près la répartition des feuilles sur la plante...

Mais avant tout chose, rapprochons nous de la base du limbe et pointons nos loupes en direction du pétiole... Si pétiole il y a!

Mais... Vous n’avez plus de pieds Lieutenant Dan!

(Forrest Gump, Robert Zemeckis)

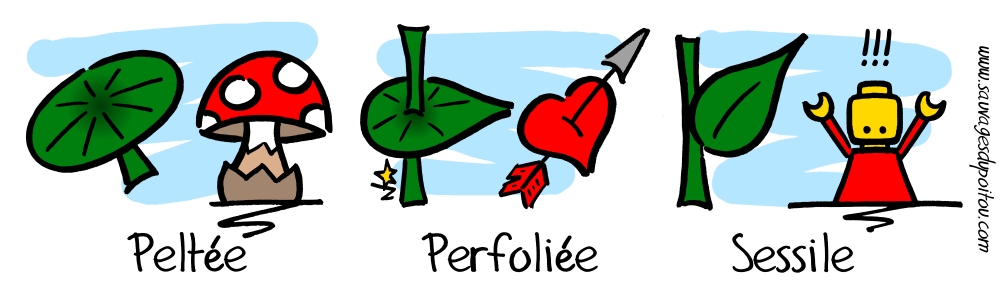

Le plus souvent, il y a un pétiole, et il n'y a pas grand chose de plus à dire de plus que la feuille est pétiolée. Certains cas particuliers méritent d'être gribouillés:

Peltée: le pétiole est fixé au centre du limbe.

Perfoliée: la tige semble transpercer le limbe.

Sessile: absence de pétiole.

Embrassante (ou Amplexicaule): la base de la feuille entoure la tige qui la porte.

Engainante: la base de la feuille est enroulée autour de la tige, formant une gaine plus ou moins cylindrique et/ou fendue.

Décurrente: la feuille se prolonge le long de la tige, vers le bas.

Rangeons nos loupes pour regarder l'allure générale de la plante. Son architecture doit beaucoup à la répartition des feuilles sur sa tige...

Les feuilles qui semblent directement issues des racines de la plante (au niveau du sol) sont appelées «radicales», celles rattachées à la tige (en l'air) «caulinaires». Jusque là, rien de très sophistiqué...

La disposition des feuilles est pourtant un sujet d'étude aussi profond que sérieux; d'ailleurs, les botanistes ne parlent pas de «disposition», mais de «phyllotaxie». À matière honorable, mot honorable! Les première études passionnées de l'implantation des organes sur le végétal remontent à l’Égypte ancienne... Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet en examinant quelques papyrus séculaires:

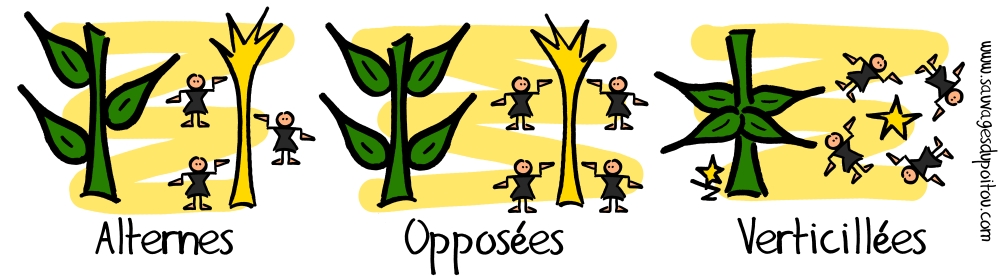

Prenez le temps qu'il faut pour retenir cette première ligne, qui recouvre tous les possibles:

Alternes: feuilles disposées une par une (une seule feuille par nœud).

Opposées: feuilles disposées deux par deux, face à face (deux feuilles par nœud).

Verticillées: feuilles disposées en couronne (au delà de deux feuilles par nœud).

La ligne suivante illustre quelques cas particuliers qui en découlent (la liste des cas particuliers, vous vous en doutez, n'est pas exhaustive):

Hélicoïdales: feuilles alternes disposées en spirale le long de la tige (disposition la plus courante).

Décussées: feuilles opposées, chaque paire est disposée à 90 degrés par rapport à celle qui la précède.

En rosette: feuilles regroupées et étalées à la base (au «collet») de la plante.

En dehors de la disposition verticillée (plus de deux feuilles disposées en couronne autour d'un nœud), l'ordonnance des feuilles dessine généralement une spirale le long de la tige. Peut être parce que les feuilles ainsi placées sont assurées d'un ensoleillement maximum... Quoi qu'il en soit, la nature semble avoir inventé les mathématiques: chaque espèce répond à une règle stricte, inscrite jusque dans ses gènes. Chaque feuille (ou chaque paire) pousse selon un angle précis par rapport à la feuille (ou à la paire) qui la précède.

Grand Plantain (Plantago major): feuilles ovales et entières, aux nervures parallèles, disposées en rosette, longuement pétiolées (on dit aussi que les pétioles sont «ailés», car ils sont bordés par deux parties minces de limbe)

Autre exemple de discipline géométrique : les feuilles de la Menthe à feuilles rondes sont opposées. La rotation entre chaque paire de feuilles marque un angle régulier de 90°. Cet agencement est suffisamment courant pour porter un nom spécifique: on dit que les feuilles sont décussées.

Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens): feuilles ovales (parfois presque orbiculaires), crénelées, reticulées, sessiles, opposées décussées.

Avec tout ça, impossible de dire que la mauvaise herbe fait désordre! Et vous l'avez sans doute remarqué, cette rigueur géométrique ne s'applique pas seulement aux feuilles; c'est elle qui sublime les fleurs (à travers la disposition de leurs pétales), les fruits, les cônes, etc. Songez à l'incroyable «mandala» dessiné par les écailles d'une pomme de pin.

Léonard de Vinci s'est intéressé en son temps à cette spectaculaire ordonnance du monde végétal. Il avait mesuré que dans la plupart des cas, l'angle («de divergence») entre deux feuilles ou deux pétales avoisinait les 137,5°. Dans le cas des feuilles, cet angle permet une occupation de l'espace et une exposition à la lumière optimales.

Certains d'entre vous auront peut-être reconnu un nombre célèbre: l'«angle d'or». Au même titre que le nombre d'or (1,618), à partir duquel il se calcule (angle d'or=360/nombre d'or²), l'angle d'or a permis aux architectes et aux artistes de s'appuyer sur les mathématiques pour insuffler la beauté harmonieuse du monde naturel dans leurs créations; et ce depuis l’Égypte ancienne (encore), les pyramides en étant la première application connue.

Nous voilà presque arrivés au terme de cette trilogie consacrée aux feuilles et au vocabulaire associé en botanique. Notez qu'au même titre que des adjectifs communs comme «court», «long», «vert», tous les mots que nous avons vus peuvent s'appliquer dans d'autres champs que celui de la feuille. Par exemple, le vocable étudié nous sera utile lorsque nous pointerons nos loupes du côté des fleurs: on observera des pétales lancéolés, d'autres obovales ou encore acuminés... Et après tout, libre à vous, au détour d'un périple en Égypte, de briller en disant des pyramides qu'elles sont parfaitement deltoïdes!

Les feuilles charnues de l’Orpin blanc (Sedum album) ressemblent un peu à des saucisses... En botanique, il faut aussi savoir improviser ! Elles sont aussi sessiles et disposées un peu n'importe comment. On peut utiliser le mot éparse pour décrire ce genre de répartition anarchique.

D'autres leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (1): feuilles simples

- Le vocabulaire de la botanique (2): nervures et feuilles composées

Pour aller plus loin: