18/05/2017

18/05/2017

Yves Baron sur la planète des Géraniums sanguins (Geranium sanguineum)!

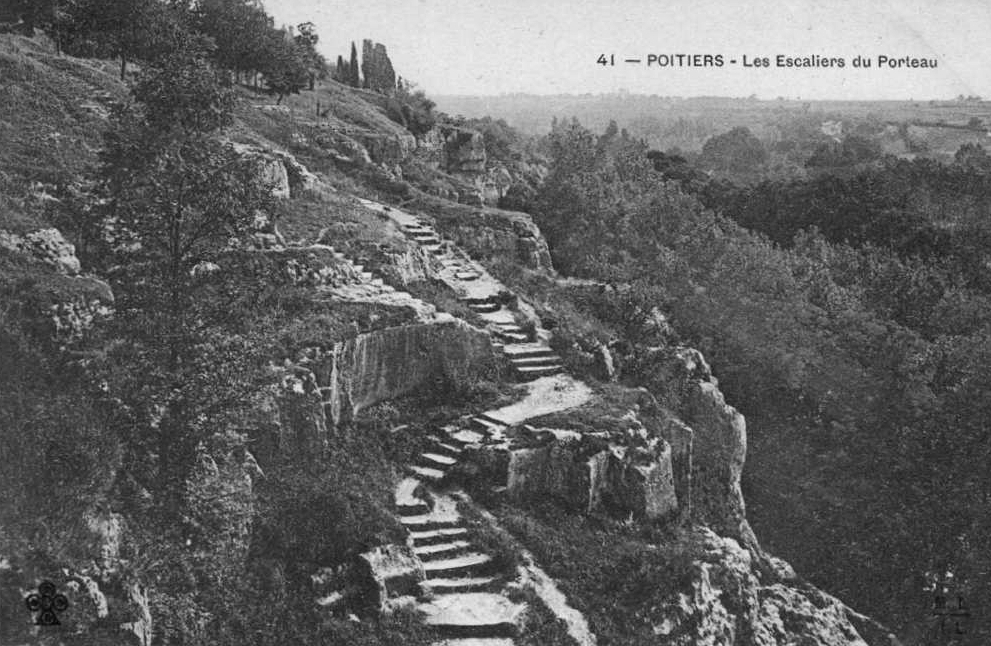

Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, mène en ce mois de mai un groupe d'apprentis sur le site des rochers du Porteau, le temps d'une déambulation botanique organisée par l'association Vienne Nature. «Maître Jedi» de la flore poitevine, Yves Baron a formé maintes «padawans» naturalistes de la région. En ardant défenseur de la nature, l'ancien professeur est également à l'origine de plusieurs centaines de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), dont les rochers du Porteau ne représentent qu'un échantillon dans le cosmos picto-charentais.

Dès la fin des années 60, Yves Baron réalise l'inventaire de ce petit monde minéral et fleuri caché aux portes de Poitiers. Il connait bien le terrain: sa grand-mère lui décrivait les orchidées qu'on pouvait y croiser il y a un presque siècle (Malheureusement toutes disparues aujourd'hui). Une flore rare et la présence du Scorpion noir à queue jaune (Euscorpius flavicaudis) permettent d'élever le site au rang de ZNIEFF au début des années 80, un espace naturel reconnu pour son caractère exceptionnel.

Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre!

Comme de tradition lors des sorties botaniques, les premières observations commencent dès le parking où le groupe s'est donné rendez-vous... la passion n'attend pas: nous nous penchons sur la flore banale des villes en ce début de promenade. Mais comme nous le découvrirons bientôt, la frontière entre l'ordinaire et l’extraordinaire reste mince dès qu'il s'agit de nature!

Quel que soit votre âge, la botanique finit toujours par vous mettre à quatre pattes! (Campanule des murailles, Campanula portenschlagiana, une échappée des jardins)

Ainsi, la Grande Chélidoine (Chelidonium majus) anime les premiers échanges: son latex jaune est-il capable de soigner les verrues, ou s'agit-il d'une légende urbaine? Chacun y va de son témoignage. La Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) montre ses fruits triangulaires, comme autrefois le porte-monnaie des bergers. Le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), une Poacée (famille difficile d'approche s'il en est une), dresse des inflorescences (épillets) qui ressemblent à un gros doigt suivi de deux autres plus petits (dactylis est le «doigt» en latin). L'occasion pour Yves Baron de rappeler que le nom des plantes cache souvent des indices permettant de les reconnaitre. Comme pour affirmer le contraire, une Valériane rouge (Centranthus ruber) quelques pas plus loin affiche des fleurs d'un blanc éclatant!

De gauche à droite et de haut en bas : Grande chélidoine, fruits de la Capselle bourse-à-pasteur, Dactyle aggloméré et Valériane rouge.

Les «parasols» blancs de la Grande Berce (Heracleum sphondylium) dominent nettement ceux plus nombreux du Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris). Si ces Sauvages peuvent décourager les débutants à cause de la ressemblance de leur inflorescence, Yves Baron note qu'il est déjà bon de savoir repérer leur famille: les Apiacées (ex Ombellifères) sont célèbres pour leurs ombelles composées de petites fleurs à cinq pétales. C'est le premier clan cité dans l'histoire des classifications botaniques (par le grec Théophraste, 300 années avant l'ère chrétienne), car c'est surement la famille qui saute le plus aux yeux.

Ombelles de la Grande Berce en haut, du Cerfeuil des bois en bas: deux Apiacées (ex Ombellifères) communes de nos cités.

Quelques joyeux spécimens urbains plus tard (Benoîte des villes, Compagnon blanc, Gaillet gratteron, Herbe-à-Robert, Laitue scariole, Lierre grimpant, Millepertuis perforé, Myosotis des champs, Orchis bouc, Pariétaire de Judée, Ruine de Rome...) il est temps de se rapprocher de notre terre promise du jour. Mais c'est sans compter sur un Figuier (Ficus carica) qui nous barre la route, nous commandant de répondre à une énigme énoncée par notre guide, moitié botaniste, moitié Sphinx...

Le botaniste Yves Baron (Poitiers quartier du Porteau, 2017)

Quelle fleur ne voit jamais la lumière du jour? La figue bien sûr! La figue est une inflorescence (et non un fruit) en forme d'urne dont les parois intérieures sont tapissées de milliers de fleurs minuscules. Celles-ci ne voient jamais la lumière du jour et ne peuvent être fécondées par une intervention extérieure... Elles seront donc pollinisées par des guêpes lilliputiennes qui vivent recluses, telles des nonnes, à l'intérieur des inflorescences!

Une autre surprise nous attend lorsqu'un curieux demande d'où vient la bave que l'on observe sur les tiges des Sauvages alentour: c'est le «Crachat de coucou», l'abri de la sympathique larve d'une Cicadelle écumeuse qui suce la sève des plantes (sans toutefois leur causer de grands dommages). Yves Baron nous propose d'en déloger délicatement un spécimen à la pointe du couteau pour faire plus ample connaissance!

Maintenant que l’incroyable est fait, passons à l’impossible.

(Les Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, Luc Besson)

Ces révélations nous permettent enfin d'accéder aux pieds des falaises calcaires qui dominent le cours du Clain et la très fréquentée «route de Paris». Orientés sud-est, les rochers et les pelouses thermophiles rases du Porteau abritent un monde méridional qui contraste avec la ville autour. Le Porteau doit peut-être son nom à la corporation des porteurs d'eau qui remontaient vers le château de la «ville haute» l'eau des fontaines au bord du Clain. Yves Baron invite ses élèves à emprunter leur pas en grimpant les escaliers taillés dans la roche.

Du haut de ces falaises, pas moins de cinq espèces de Géraniums vous contemplent... Dont l'emblématique Géranium sanguin (Geranium sanguineum), espèce rare et déterminante pour la Vienne. Un paradis pour le Brun du pelargonium (Cacyreus marshalli) qui confie précisément ses chenilles aux divers Geraniums.

Grand habitué des milieux calcaires, l'Hyppocrepide à toupet (Hippocrepis comosa) attire autour de ses fleurs jaunes dites «papilionacées» un carnaval de papillons: la nature est bien faite! La plus discrète Euphorbe de séguier (Euphorbia seguieriana, pas encore en fleur à cette saison) est une autre espèce rare en Vienne. Les jeunes feuilles piquantes du Panicaut champêtre (Eryngium campestre) pourraient laisser penser à un «chardon»; il n'en est rien, le Panicaut champêtre appartenant étrangement à la famille des Apiacées (Ombellifères). L'Hélianthème des apennins (Helianthemum apenninum), dont le nom pourrait se traduire par «fleur du soleil» en grec, cherche toujours plus de lumière pendant que nous cherchons désespérément un peu d'ombre!

De gauche à droite et de haut en bas : Bel argus (Lysandra bellargus) sur Hyppocrépide à toupet (sa plante hôte), Euphorbe de séguier, jeunes pousses de Panicaut champêtre, Hélianthème des apenins.

Sous le soleil de midi, le groupe se réfugie sous les arbres qui poussent alentour, parfois à flanc de falaise. L'ambiance est méridionale à souhait: on reconnait le Chêne pubescent (Quercus pubescens), une espèce réputée pour sa résistance face à la sécheresse. Les feuilles coriaces du Chêne vert (Quercus ilex) et celles à nervures saillantes du Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) apportent la touche finale à cette garrigue sauce poitevine!

De gauche à droite: Chêne pubescent, Chêne vert et Nerprun alaterne.

C'est à l'ombre d'un Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), un autre locataire des garrigues et des maquis méditerranéens, que Yves Baron conclue la promenade. Le botaniste n'a jamais observé d'autres spécimens de cet arbre plus au nord que ce point dans toute la Vienne. Cet Érable marque en quelque sorte la frontière entre sud et nord, tout un symbole pour la ville de Poitiers qui est à la fois la dernière ville du sud et la première ville du nord de la France... A moins que ce ne soit l'inverse!

Attention, au delà de cette feuilles à trois lobes (Érable de Montpellier)...

«C'est le NORD!» (Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon)

Pour aller plus loin

- Fiche descriptive de la ZNIEFF des rochers du Porteau

20/02/2017

20/02/2017

Divines Angéliques d'après Matthiole (1565)

En plein cœur de février, plusieurs botanistes se retrouvent sur le campus de Poitiers... Une Sauvage précoce et rare aurait-elle été repérée près d'un parking? Pas vraiment, même si les capitules discrets du Senecio vulgaris, solitaires et banals en cette saison, suffisent à leur ravissement. C'est un tout autre genre de trésors, faits d'encre et de papier, qui attirent ces passionnés de nature: Anne-Sophie Traineau-Durozoy, conservatrice du Fonds ancien de la Bibliothèque universitaire de Poitiers, ouvre les portes de sa caverne aux merveilles pour présenter plusieurs grimoires botaniques, sélectionnés parmi les 40.000 ouvrages qui reposent sur les rayonnages.

Tous les murs étaient couverts d’étagères, et toutes les étagères chargées de livres. Et les livres étaient tous, ou presque, des livres anciens, des livres de magie!

(Jonathan Strange et Mr Norrell, Susanna Clarke)

Anne-Sophie Traineau-Durozoy enclenche la machine à remonter le temps en propulsant ses invités dans la première moitié du 16ème siècle. En ce temps, les auteurs naturalistes cherchent avant tout à copier, collecter et compiler le savoir des anciens, à commencer par ceux de Théophraste et Dioscoride, aux origines grecques de la botanique et de la phytothérapie. Dans un élan d'audace, les auteurs du 16ème se risquent parfois à compléter de leur propre observations les textes fondateurs, sans chercher à critiquer ou à réinventer l'approche. Les imprimés les plus anciens présentés ce jour là restent impénétrables: rédigés en latin et non illustrés, ils passent respectueusement de main en main, inspirant peu de commentaires...

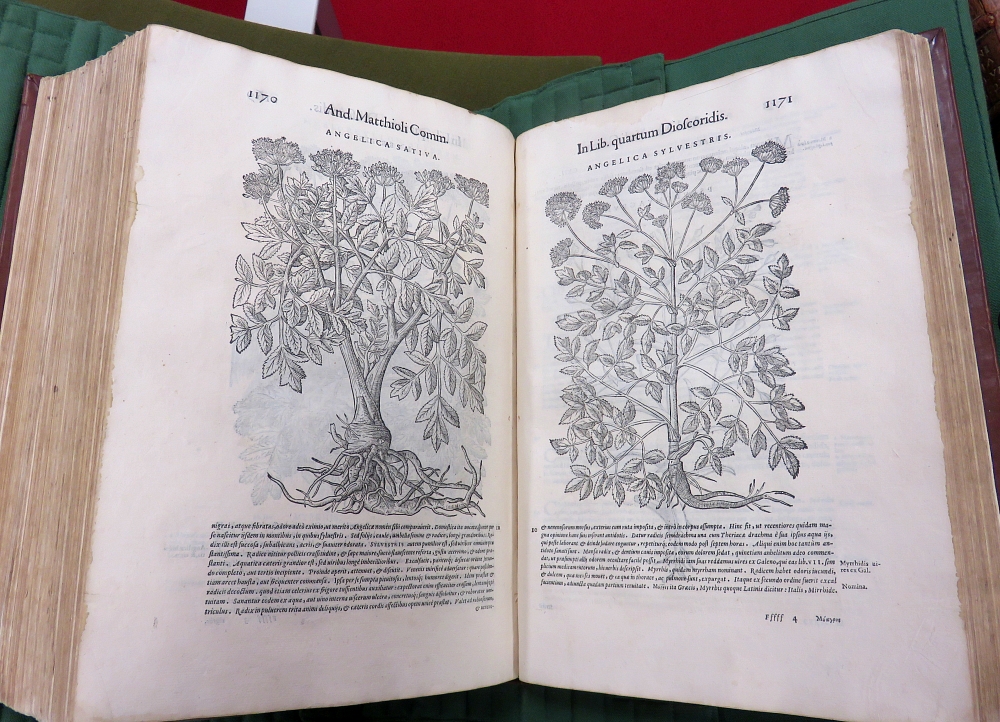

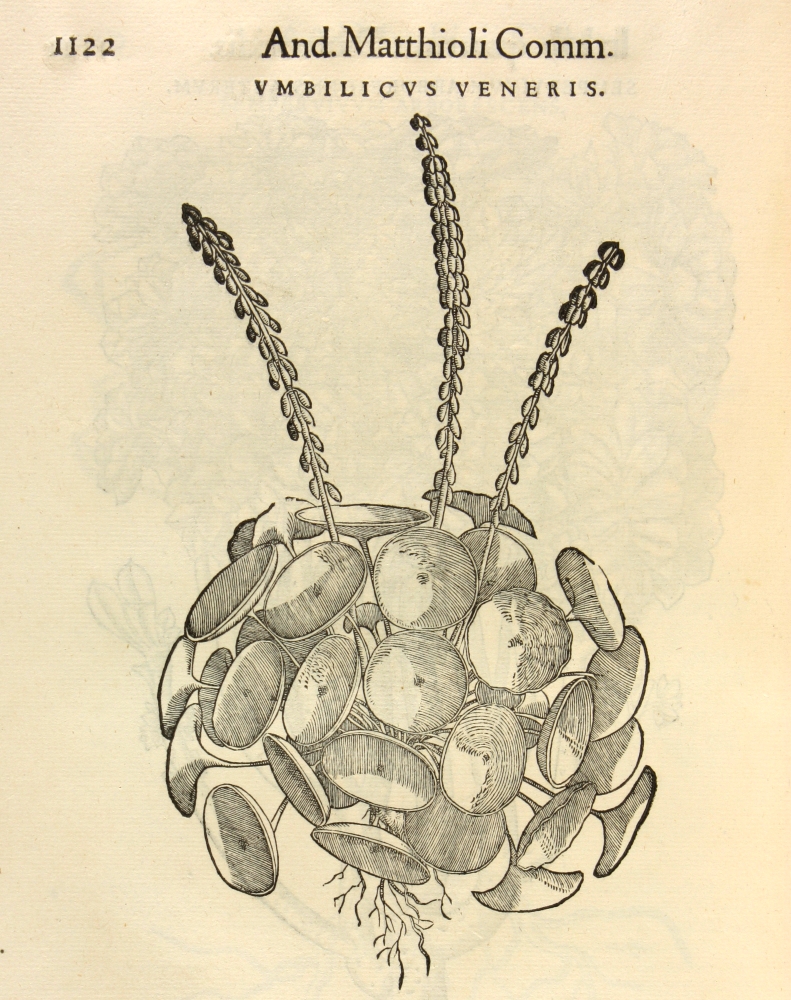

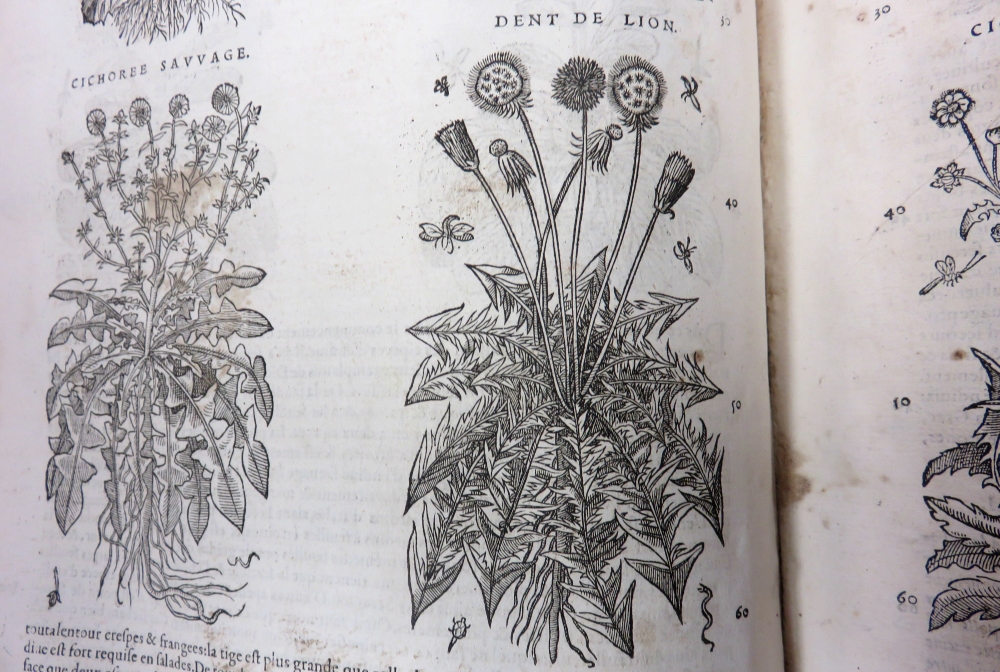

Les premières gravures marquantes de cette visite guidée surgissent d'ouvrages rédigés par le botaniste italien Pierre André Matthiole («Commentaires de M. Pierre-Andre Matthiole, medecin senois, sur les six livres de P. Dioscoride», 1565 et 1566). Au 16ème siècle, les illustrateurs cherchent à produire un travail esthétique et pragmatique (fleurs et fruits peuvent apparaitre simultanément sur un même spécimen) plutôt qu'une reproduction fidèle de la réalité. La technique de la gravure sur bois impose un trait épais. Au bout du compte, les dessins semblent un brin fantastiques, dignes d'un comic strip anachronique: loin de paraître vieillottes, les vignettes semblent au contraire sortir d'une bande dessinée contemporaine!

L'incroyable Nombril-de-Vénus (Umbilicus rupestris) version Matthiole (1565), un sérieux prétendant pour le Fauve d'Or du festival d'Angoulème?

L'illustrateur des ouvrages de Matthiole s'autorise une autre fantaisie: chaque plante est escortée d'une joyeuse farandole d'insectes virevoltant. Les tableaux respirent la vie, loin des planches froides que la rigueur anatomique encouragera les siècles suivants.

Le Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) et autres Astéracées version Matthiole (1566), un coup de crayon qui fleure bon la biodiversité!

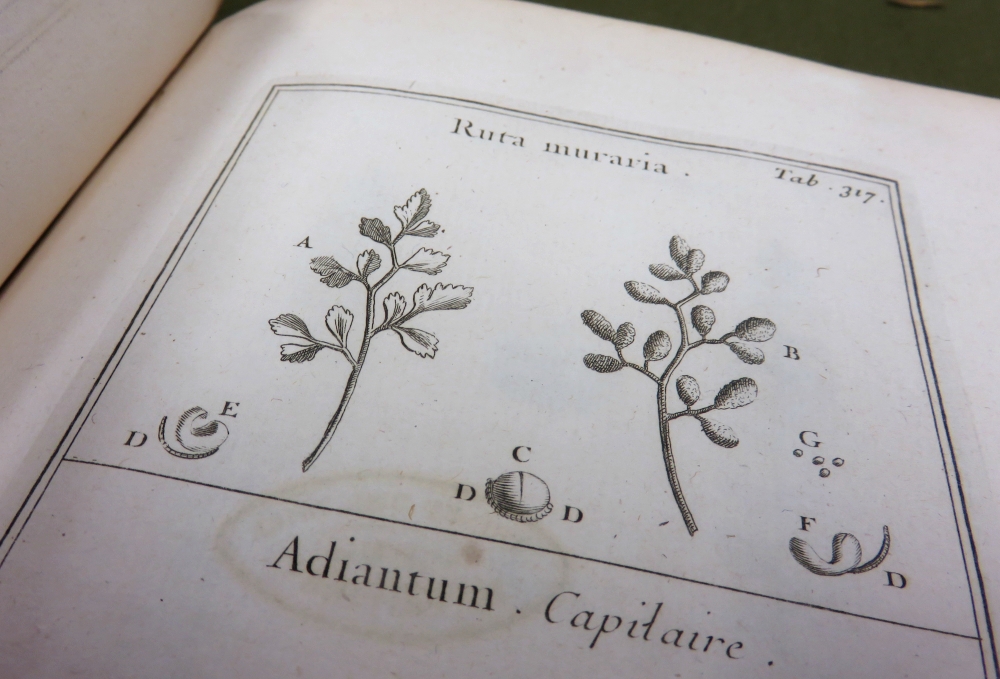

Bien sûr, toute science requiert rigueur et précision. Dès le 17ème siècle, les illustrations gagnent en netteté: la gravure sur cuivre l'emporte sur le bois, les traits s'affinent. Les artistes cherchent à traduire le réel. Le détail est roi, le microscope vient d'ailleurs de faire son apparition dans les laboratoires. C'est une période cruciale et féconde dans l'approche naturaliste: fini le «copier/coller», on révise et on critique les textes fondateurs mâchés et remâchés. A ce point, tout reste à (ré)inventer, à l'image du botaniste français Joseph Pitton de Tournefort qui sème les premières graines de la classification binominale dans ses ouvrages (un nom de genre et un nom d’espèce pour chaque plante).

Rue des murailles (Ruta muraria) dans «Institutiones rei herbariae» de Joseph Pitton de Tournefort (1719)... Un trait précis qui n'incite pas franchement à la rigolade!

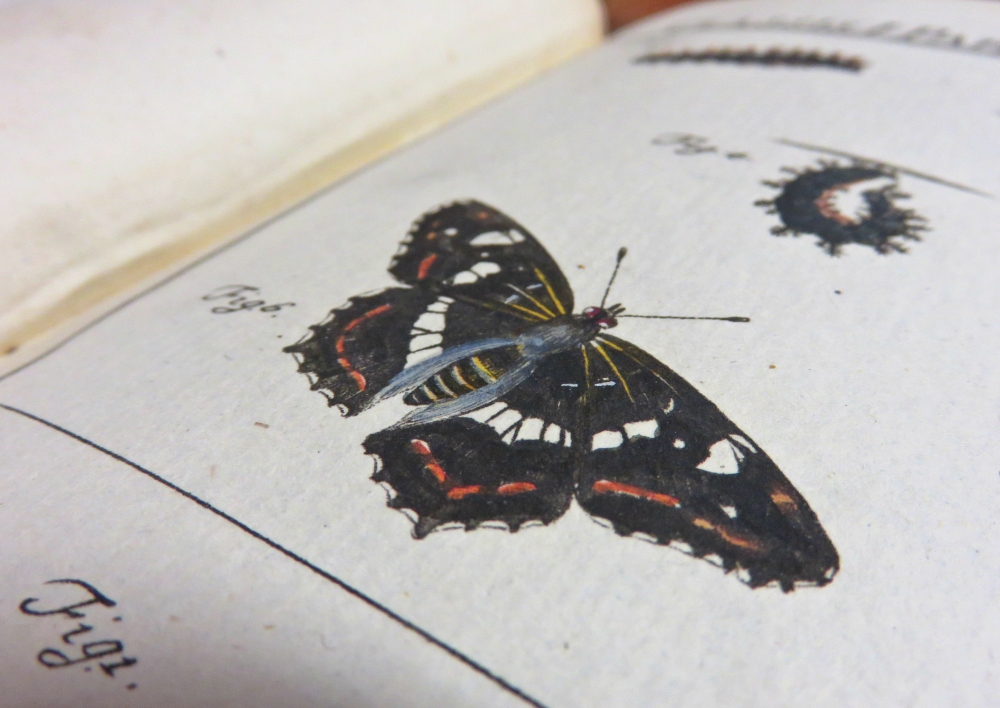

Le monde s'ouvre, les explorateurs ramènent de leurs voyages en terra incognita des plantes et des bestiaires fantastiques. C'est l'époque des cabinets de curiosités; les sciences sont à la mode, des Jardins du Rois jusqu'aux diners mondains. Cet incroyable barnum raisonne jusque dans les ouvrages botaniques où se croisent plantes banales et exotiques, pissenlits et ananas! Cette curiosité insatiable se prolonge au 18ème, siècle éclairé et encyclopédique s'il en est un. L'effort de vulgarisation permet au plus grand nombre de s'initier aux joies de l'herborisation. Les noms vernaculaires (français) complètent les noms latins dans les flores. Les gravures, toujours plus fines et coloriées à la main, sont éblouissantes, à l'image des lichens de l'ouvrage du botaniste allemand Georg-Franz Hoffmann (1790-1801) qui semblent incrustés à même le papier.

Apothécies en trompe l’œil de lichens dans «Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica Linnaei quae lichenes dicuntur» de Georg-Franz Hoffmann (1790-1801)

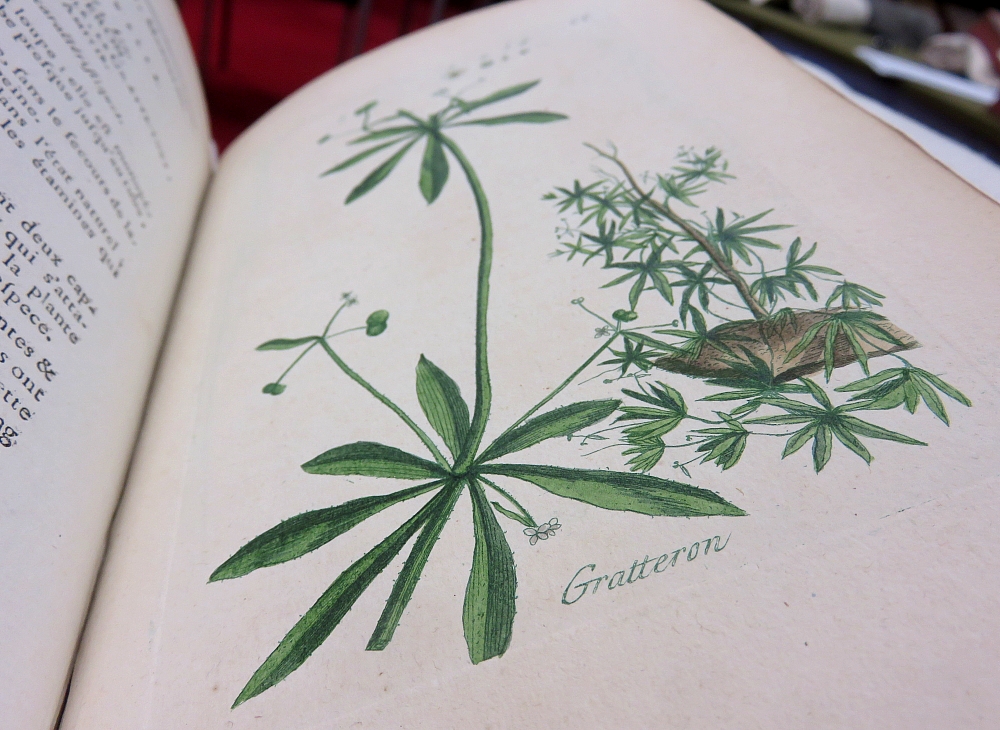

«Flora Parisiensis» (1776-1783) du botaniste français Pierre Bulliard est un bon exemple du mariage réussit entre rigueur scientifique et excellence artistique. Le scientifique étudia l'art de l'illustration naturaliste auprès de François Nicolas Martinet, l'auteur des gravures des ouvrage du comte de Buffon, intendant des jardins du roi. Les dessins de Bulliard attrapent l’œil comme un Gaillet grateron accroche un bas de pantalon!

Gaillet Grateron (Galium aparine) dans «Flora Parisiensis» de Pierre Bulliard (1776-1783)

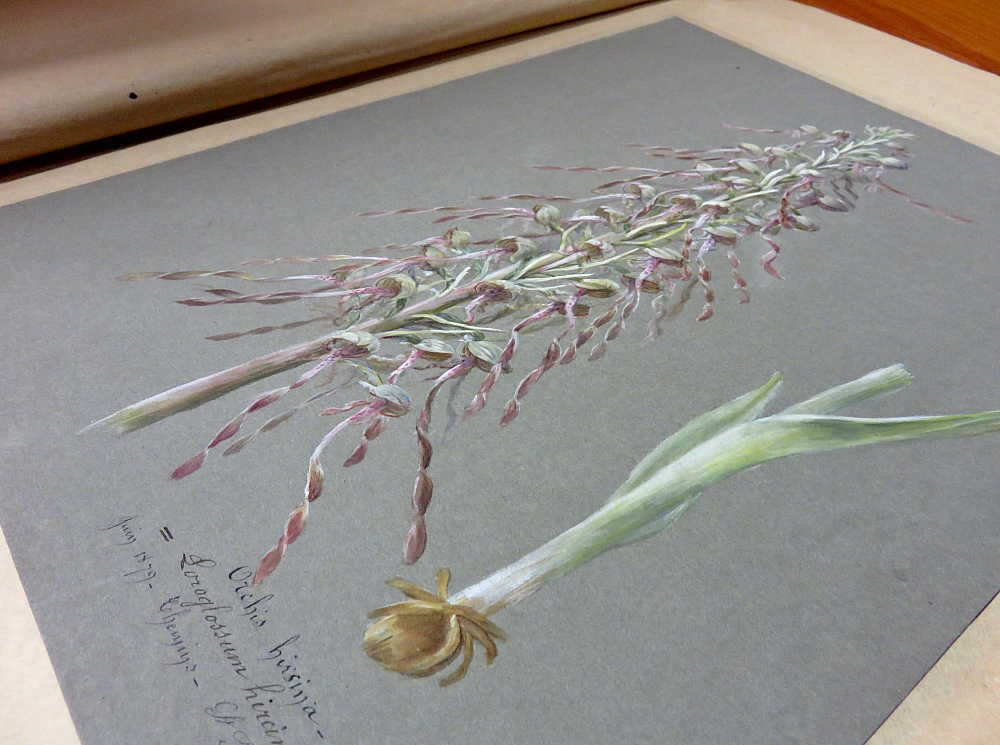

En guise de conclusion, Anne-Sophie Traineau-Durozoy propose à ses invités d'ouvrir un dernier coffre à trésor. Le Fonds Ancien de la Bibliothèque universitaire de Poitiers détient une collection d'aquarelles inédites signées Marie Corneille, une naturaliste locale de la fin du 19ème siècle dont on ne sait rien. Dès les premières planches, je pense aux propos du botaniste français Francis Hallé:

«Il me semble indispensable d'aller à la rencontre de chaque plante en prenant le temps de la regarder, un crayon à la main. Aucune photographie ne peut remplacer cette lenteur nécessaire, cette intimité avec ce qu'on dessine.»

Le travail de Marie Corneille atteste de son sens de l'observation, de son expertise, de sa patience et de son goût de la nature. Chaque page arrache des soupirs admiratifs aux botanistes qui s'amusent à identifier les spécimens d'après peintures, tant ils semblent frais et bien vivants!

Dominique Provost, Fabien Zunino, Yves Baron... La fine fleure de la botanique poitevine découvre les œuvres de Marie Corneille, illustre artiste, botaniste... Et inconnue!

- On m’avait dit, monsieur, que votre bibliothèque était une des merveilles du monde moderne. Toutefois, je ne l’imaginais pas à moitié aussi fournie.Ce court aperçu est loin de citer l'ensemble des ouvrages présentés lors de cette rencontre. La salle de lecture du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers est ouverte à tous et gratuite: libre à vous d'aller toucher, sentir et contempler l'ensemble de ces vénérables grimoires, témoins de la grande aventure botanique à travers les siècles.

(Jonathan Strange et Mr Norrell, Susanna Clarke)

Pour aller plus loin:

- Site du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers

- «Institutiones rei herbariae» de Joseph Pitton de Tournefort sur Gallica (BNF)

- Ouvrages de Georg-Franz Hoffmann consultables en ligne

- «Flora Parisiensis» de Pierre Bulliard sur Gallica (BNF)

Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) par Marie Corneille, 1879 à Saint-Florent (79)

07/02/2017

07/02/2017

Au premier abord, le mouvement semble différencier le règne végétal du règne animal: la plante reste «plantée» pendant que l'animal se promène. Pourtant, les Sauvages aussi ont le goût du voyage. Vous l'avez sans doute remarqué: aussitôt chassée du jardin, la «mauvaise herbe» revient. Mieux encore, voilà que pousse devant notre porte une Sauvage qui n'était pas là l'année précédente. Mais par où la vagabonde est-elle entrée?

La stratégie des Sauvages est double. Premièrement, il s'agit d'emmagasiner un maximum de générations futures sous terre. Les graines attendent leur heure, parfois des années durant (on appelle cette capacité à veiller en attendant le retour de conditions favorables la dormance). Le sol est une gigantesque banque de semences en train de roupiller. C'est pourquoi certains jardiniers pratiquent le «faux semis» avant de planter leurs rangs de légumes: ils grattent la terre en surface quelques semaines avant le démarrage des cultures, puis attendent en embuscade, binette à la main... Les pionnières ne tardent pas à jaillir du sol brassé, révélant le potentiel du terrain (voir notre article sur le petit jardin du hasard et les plantes pionnières).

Deuxièmement, les Sauvages cherchent à envoyer leur progéniture vers d'autres horizons afin de conquérir de nouveaux territoires. Faute de pouvoir escorter leurs petits elles-mêmes, les plantes s'en remettent à autrui, comme elles s'en remettent déjà au vent et aux butineurs pour assurer leur reproduction. C'est l'histoire de cet incroyable voyage qui nous intéresse aujourd'hui.

Un pied spontané de Tomate (Solanum lycopersicum) à même le macadam, en plein centre-ville... Diable, d'où vient-il?!

Parce que l'amour des fleurs nous entraine toujours plus loin, c'est en chanson que se poursuit la leçon du jour, avec le petit orchestre éphémère de Sauvages du Poitou (composé pour l'occasion de Claude «Papé» à l'accordéon et de votre serviteur à la guitare et au chant). Si tout le monde a trouvé son (ou sa) cavalier(ère), entamons le premier couplet de cette histoire. 1,2,3...

Un Coquelicot bien établi,

Né sous le signe de la barochorie,

Se plaint un jour de voir tomber

Toutes ses graines sur ses pieds...

"Les fleurs aussi rêvent d'étoiles,

Si je pouvais, j'mettrais les voiles!"

La barochorie, c'est l'art de s'en remettre à la gravité (baros est la pesanteur en grec). Telle la pomme qui tombe sur la tête de Newton, le fruit tombe simplement au sol. La technique est facile à mettre en œuvre (donc peu couteuse en ressources), mais promet rarement de grands voyages, à moins de vivre sur une pente. D'un autre côté, on est jamais mieux que chez soi, sur un terrain déjà connu et propice. Enfin, le principal avantage, c'est qu'on peut toujours compter sur la gravité!

"Voler je sais, dit Pissenlit,

J'suis docteur ès anémochorie,

Seulement la Lune, n'y compte pas:

Le vent choisit seul où il va...

Et comme personne ne pousse en l'air,

Si je pouvais, j'irais sous terre!"

La plante anémochore est experte dans l'art de tisser des voiles sur le dos de sa descendance, puisque c'est le vent qui assure le voyage (anemos est le vent en grec). Petits parachutes (aigrettes) pour les Astéracées (Pissenlits, Picrides, Laiterons, Laitues...), hélicoptères miniatures (samares) pour les Érables... Tous les moyens sont bons pour voler, de quelques mètres seulement jusqu’à des centaines de kilomètres. Mais il faut être taillée pour l'aventure, parce qu'avec le vent, la destination peut devenir très aléatoire.

On s'marre avec les samares de l’Érable (Acer sp)!

"Violette dit: myrmécochorie,

Comprenez à dos de fourmis,

C'est sûr on s'enfonce de suite,

Mais les fourmis creusent bien trop vite...

Comme les fleurs pointent vers le ciel,

J'préférerais un dos d'hirondelle!"

La myrmécochorie est une agence de voyage spécialisée dans le trek à dos de fourmis (myrmex est la fourmi en grec). Les graines des Sauvages myrmécochores sont équipées d'une partie nutritive et charnue (l'élaiosome) qui appâte les insectes. Les fourmis emportent les semences sous terre, jusque dans leurs fourmilières, quand elles n'abandonnent pas le colis en cours de route. C'est le cas de certaines euphorbiacées (Mercuriale annuelle, Euphorbe des jardins...) ou de certaines lamiacées par exemple (Lamier pourpre, Lamier blanc... ). Et qui sait, avec les fourmis comme pilotes, on peut même réussir à semer à flanc de mur ou de falaise.

Le début d'un grand voyage pour cette graine de Grande Chélidoine (Chelidonium majus)...

"Faut pas s'emballer dit Merisier,

Endozoochorie: c'est mon métier!

Les oiseaux prennent mes noyaux,

Mais dans leur cul, jamais sur leur dos...

Comme personne n'aime le caca,

Si je pouvais, j'laverais tout ça!"

L'endozoochorie est une adaptation libre de la technique du cheval de Troie... Sauf qu'il conviendrait ici de rebaptiser la légende «le crottin de Troie»: il s'agit d'inciter les animaux à béqueter les fruits, pour que les semences voyagent dans leurs intestins avant de se faire rejeter ailleurs via les déjections! La stratégie demande aux graines d'être capable de résister aux sucs digestifs. Certaines plantes adepte du taxi-crotte enveloppent leur progéniture d'une coque si dure que le processus digestif devient indispensable pour ramollir l'enveloppe protectrice. Le Merisier des oiseaux (Prunus avium) est un célèbre endozoochore (c'est inscrit jusque dans son nom): ses cerises digérées par les oiseaux ont bien plus de chance de germer que lorsqu'elles tombent simplement à terre... C'est bien connu: les voyages forment les Merisiers!

"Gare aux clichés dit Nénuphar

L'hydrochorie, façon têtard,

les vagues ça fait vacances,

Mais quand ça tangue, on boit la tasse...

Comme on est pas des bigorneaux,

Si je pouvais, j'prendrais le bateau!"

Les Sauvages hydrochores (plantes d'eau mais aussi plantes terrestres des milieux humides) confient leurs bébés nageurs aux vagues. Dans l'art difficile de la brasse, toutes les Sauvages ne font pas preuve de la même élégance: certaines se contentent quasiment de couler, comme les lourdes graines du Nénuphar jaune (Nuphar lutea). D'autres flottent fièrement tels des navigateurs au long cours, à l'image des fruits du célèbre Cocotier (Cocos nucifera). Au fil des rivières, les nageuses tracent leur route toujours plus loin vers l'amont. Car contrairement aux saumons, les graines peuvent difficilement remonter le courant... Reste à appeler un taxi-crotte pour revenir à la source.

Capsules flottantes de l'Iris des marais (Iris pseudacorus)

"Antrhopocorie dit Amarante:

Via cargo, je suis une immigrante,

Je suis passé sur l'autre rive,

Pour qu'on me traite d'invasive,

Dans un pays où il fait frisquette...

J'préfererais rester sous une couette!"

Le Séneçon du cap (Senecio inaequidens, ici en gare de Poitiers), une Sauvage sud africaine qui remonte peu à peu vers le nord de la France, portée par le vent (anémochore) et surtout par les trains qui passent (anthropocore)!

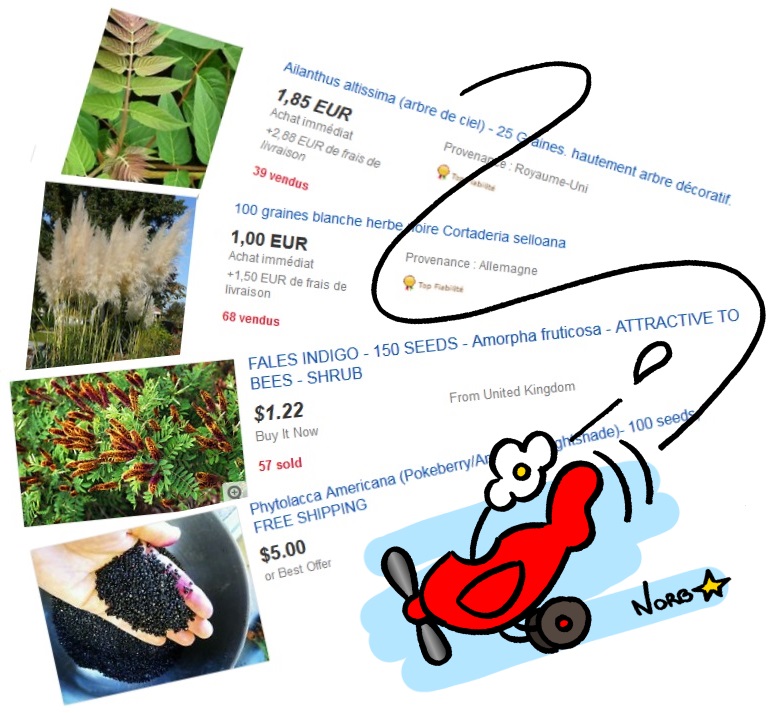

L'anthropocorie repose sur l'activité humaine, qui joue un rôle prépondérant dans la dissémination des Sauvages à travers la planète (Anthropos est l'humain en grec). Le plus souvent volontairement avec les plantes cultivées (introduction en Europe de certaines Amarantes par exemple), ou avec l'import d'exotiques à des fins alimentaires, médicinales ou ornementales. De ce point de vue, les sites de vente en ligne sont d'incontournables vecteurs de propagation pour le règne végétal, dont nombre d'invasives ont largement profité. Mais il faut aussi compter sur les passagères clandestines dont les graines voyagent à dos d'avion, de bateau, de camion ou de train...

Ailanthe (Ailanthus altissima), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Indigo du bush (Amorpha fruticosa), Raisin d'Amérique (Phytolacca americana)... Sur internet, la grande foire aux invasives, c'est toute l'année!

"Epizoochorie dit Dame Bardane,

Au chaud sous la fourrure d'un âne,

D'un chat, d'un chien pour voyager,

Difficile de ne pas rester collée...

Avec des puces pour seuls voisins,

Si je pouvais, j'me gratterais bien!"

«Faux fruits» (en fait une couronne de bractées crochues qui encerclent les véritables fruits, des akènes) de la Petite Bardane (Arctium minus), à l'origine de l'invention du scratch et du velcro!

Les Sauvages epizoochores ont développé diverses techniques (colle, épines, crochets...) qui permettent à leur semences de s'accrocher aux fourrures des animaux de passage ou à votre bas de pantalon. En grec, epi signifie «sur», zoo est l'«animal»: les plantes epizoochores voyagent à dos de bestiole (Galium aparine ou Arctium sp. par exemple), contrairement aux endozoochores qui voyagent littéralement «à l'intérieur des animaux».

C'est encore vos lacets que préfère les fruits du Gaillet gratteron (Galium aparine)!

Epizoochorie, endozoochorie et myrmécochorie sont autant de moyens de transports qui reposent sur les insectes et animaux, regroupés sous l'appellation générique zoochorie. On aurait pu rajouter à cette liste la dyszoochorie, qui bien que n'ayant pas de couplet dans notre opéra champêtre, mérite bien une citation: lorsqu'un animal emportent les fruits dans son garde-manger, il laisse forcément trainer quelques restes... Je vous laisse imaginer le rôle de l’écureuil dans la dissémination du Noisetier (Corylus avellana), un célèbre arbrisseau dyzoochore. Mais ne perdons pas le fil alors que se profile déjà (ou enfin) le couplet final:

"Puisque vos agences de voyage,

Dit Cardamine à l'entourage,

Semblent vous décevoir un brin,

Je disperserai mes chérubins,

A la force de mes propres fruits."

Ainsi naquit l'autochorie!

Finalement, certaines plantes se débrouillent toutes seules: c'est l'autochorie. Les moyens mis en œuvre par ces Sauvages indépendantistes sont riches et variés. En guise d'exemple, on citera quelques cas déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou: la Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis) retourne ses fleurs fécondées contre la falaise où elle pousse, déposant délicatement ses capsules à la verticale plutôt que de les voir tomber. La Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta) fait exploser ses siliques, dispersant ses graines minuscules dans la moindre fissure alentour. Par un effet ressort lié à l’enroulement des parois de ses capsules, L'Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) catapulte littéralement ses graines sur quelques dizaines de centimètre...

Catapulte à graines du Géranium découpé (Geranium dissectum): à maturité, les styles s’enroulent brusquement sous l’effet de la chaleur, catapultant les semences alentour!

Bien sûr, les Sauvages mettent rarement leurs œufs dans le même panier et combinent plusieurs stratégies à la fois. Mais chacune a sa spécialité... Alors, à l'issue de notre tube en devenir, et face à une rencontre végétale improbable (comment diable cette plante est-elle arrivée là?), vous devriez pourvoir commencer à émettre quelques hypothèses sur le parcours de ses semences. N'ayez pas peur de vous laisser aller aux intuitions farfelues: dans la nature, la réalité dépasse souvent la fiction. Ainsi, le pied sauvage de Tomate cerise photographié en haut d'article vient très probablement d'une graine échappée d'un sandwich: anthropocorie!

Pour aller plus loin:

- La dispersion des graines sur Wikipedia

- La dissémination chez les «mauvaises herbes», sur le site de la Cabane de Tellus

On en parle dans la presse:

- Un poitevin chante la nature, sur France Bleu Poitou!