03/04/2019

03/04/2019

Système racinaire: l'autre côté du miroir! (Platane commun, Saint Benoît 86)

Les habitués des rendez-vous de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou sont maintenant aptes à décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les bourgeons, les fleurs régulières, irrégulières, leur agencement (inflorescences) et finalement les fruits. Nous sommes forts d'un vocabulaire fourni, probablement suffisant pour trier nos premières découvertes sur le terrain. Nous n'avons pourtant observé que la moitié supérieure de nos Sauvages préférées, négligeant leur part la plus secrète... Par pudeur et par prudence peut-être, il ne serait guère courtois de déraciner un spécimen inconnu (ou même connu) pour faire connaissance. Cette nouvelle leçon n'est bien sûr pas une incitation à l'arrachage inconsidéré, mais plutôt l'occasion de partager quelques indiscrétions souterraines, tout en mettant en avant l'incroyable diversité - visible ou invisible - du vivant.

- T'avais raison...

- A propos de quoi?

- On est bien mieux tout au fond... C'est là qu'il faut être.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Les racines prolongent la tige (ou le tronc) sous le sol. Elles sont la plante à l'envers, l'autre côté du miroir. Alors que la tige s'élève vers le ciel, la racine s'enfonce dans les profondeurs, à l'exact opposé, écartelant la plante entre le désir ardant de lumière et l'appel des profondeurs. Songez un peu: c'est un peu comme si les aspirations d'Icare et de l'apnéiste Jacques Mayol ne faisaient qu'une. Autant dire que si le monde aérien de nos sauvages est riche en couleur, en acteurs et en rebondissements (bourgeons, feuilles, fleurs, pollinisation, fruits...), leur univers souterrain l'est tout autant.

Les racines remplissent une pléthore de fonctions qui ne se résument pas à ancrer les végétaux dans le sol. C'est bien connu, les racines recherchent l'eau et les nutriments du sol pour les absorber, compensant de par leur élasticité l'immobilité du végétal. Elles assurent aussi le rôle d'excrétion de la plante, participant à la fabrication même du sol de par leurs sécrétions. Elles peuvent également servir d'organe de réserve chez les vivaces: c'est la cachette à provisions que la plante remplit à la belle saison, afin d'y puiser les mois de disette ou les années suivantes. Ce sont aussi les racines qui assurent le lien avec les nombreux micro-organismes (bactéries, champignons...) qui vivent en symbiose avec chaque plante (voir par exemple notre article sur la Luzerne tâchetée et ses nodosités). Enfin, les racines sont le réseau de télécommunication - le World Wild Web - du règne végétal, permettant à des plantes d'une même espèce de partager des ressources ou même d'échanger des informations sur le monde environnant (prévenant la colonie de l'arrivée d'une sécheresse, de l'attaque d'un prédateur ou d'une maladie fongique). C'est bien connu: les plantes ont inventé la fibre bien avant l'homme!

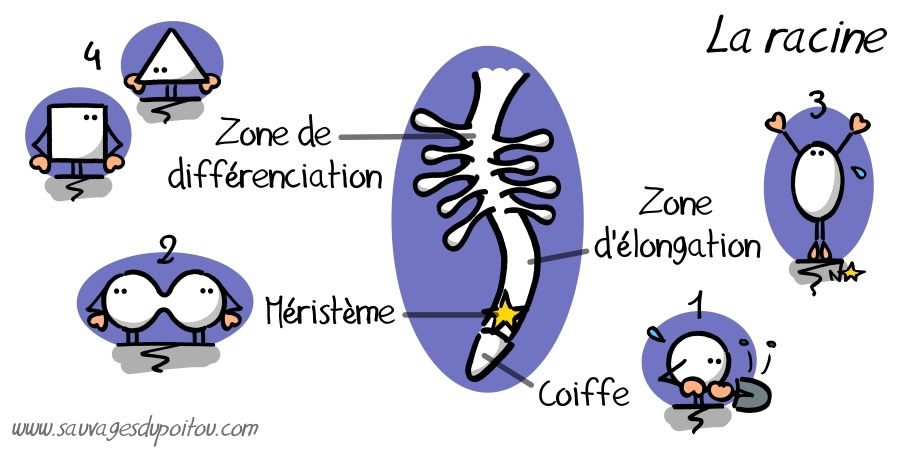

On pourrait transposer à l'envers, la tête en bas, quelques principes développés lors de notre leçon consacrée aux rameaux et aux bourgeons. De même que le rameau grandit via son bourgeon apical, une racine se développe depuis son extrémité, même si celle-ci n'est pas un bourgeon à proprement parler: le bout du bout d'une racine se nomme la coiffe (1). Celle-ci oriente et facilite le forage grâce à la substance visqueuse qui la recouvre (le mucigel). Un peu à l'image des écailles d'un bourgeon, la coiffe sert de bouclier au méristème. Ce petit paquet de cellules indifférenciées assure le renouvellement permanent de la coiffe (creuser est une activité usante, surtout quand on est en première ligne), ainsi que le développement de l'ensemble des tissus racinaires, par le jeu de divisions cellulaires (2). Les jeunes cellules situées quelques millimètres derrière le méristème (zone d'élongation) s'allongent, jusqu'à dix fois leur taille initiale, enfonçant la racine toujours plus profondément dans le sol (3). En amont, les cellules se spécialisent (zone de différenciation), renforçant les tissus de la racine, formant ses différents accessoires (poils racinaires-absorbants, etc.) ou amorçant de nouvelles ramifications (4).

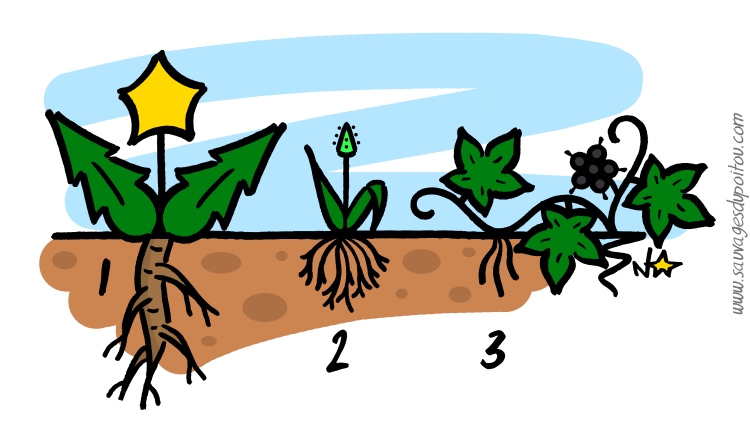

Souvenez-vous des bourgeons: en fonction des espèces, chaque Sauvage affichait un «style» de ramification prédéterminé, donnant à la plante un port étiré et pyramidal ou, au contraire, ramassé et ramifié. Il en va de même pour les racines, qui vont tantôt miser sur un axe principal s'enfonçant profondément dans le sol, tantôt opter pour une multitude de ramifications plus superficielles. Il en découle trois grands types de racines:

(1) Pivotante : la racine principale est plus importante que les racines secondaires (ex: Pissenlit).

(2) Fasciculée : il est impossible de différencier la racine principale des racines secondaires (ex: Pâturin annuel).

(3) Adventives : se dit des racines qui se forment ailleurs qu'à la base de la tige, généralement à d'autres endroits sur la tige (ex: Lierre grimpant).

Il est facile d'imaginer les stratégies associées: la racine pivotante ancre solidement la plante, puisant ses ressources jusque dans les profondeurs du sol (une racine pivotante n'a pas forcément un tour de taille XXL, auquel cas on dit qu'elle est grêle). La racine fasciculée (ou fibreuse, fibrous comme disent les anglais) couvre à l'inverse la partie superficielle du sol, captant l'eau d'une légère averse avant tout le monde. Bien sûr, une palette très variée de variantes, d'accessoires et de spécialisations peuvent s'exprimer autour de ces schémas de base. On peut citer quelques exemples remarquables (la liste n'est pas exhaustive):

La racine pivotante de la Carotte sauvage (Daucus carota) est tubérisée: elle s'épaissit en accumulant des réserves nutritives dans lesquelles la plante puise lors de sa deuxième année (la Carotte sauvage est bisanuelle). Cette cave à provision se nomme tubercule.

Les racines fasciculées aussi peuvent être tubérisées. C'est le cas de la Ficaire (Ficaria verna), une sauvage précoce des sous-bois humides, dont les racines évoqueront aux jardiniers celles des Dahlias qu'on divise en fin de saison.

Les racines adventives du Lierre grimpant (Hedera helix) forment des crampons qui lui permettent de s'accrocher aux murs et aux végétaux qu'il escalade. Lorsqu'il court au sol, d'autres racines adventives au niveau des nœuds sur la tige lui permettent de se multiplier.

Les racines de l'énigmatique Lathrée clandestine (Lathraea clandestine) sont des suçoirs - ses dents de vampire - qui lui permettent de puiser sa subsistance dans les racines des végétaux qu'elle parasite sous terre. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment Dead man's fingers (les doigts de cadavre) car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!

Les racines du Cyprès chauve (Taxodium distichum), un conifère des milieux humides qui rougit puis perd ses épines en automne, forment des pneumatophores. Ces excroissances renforcent son ancrage, tout en lui permettant de respirer malgré les inondations, un peu comme des tubas de plongée!

Toute extraordinaire qu'elle soit, notre excursion souterraine ne présente pour l'instant guère de difficultés. Mais bien sûr (le contraire aurait été décevant), un piège botanique attend les apprentis lombrics que nous sommes: tout ce qui est souterrain n'est pas forcément racine.

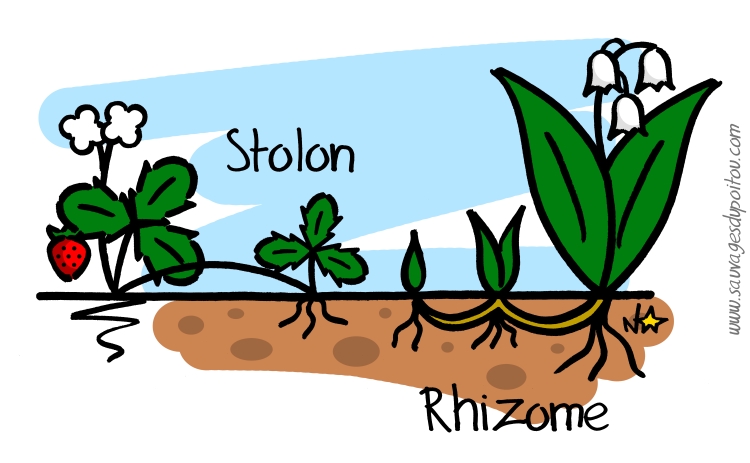

On parle de stolons lorsque la tige d'un végétal se prolonge horizontalement et court au ras du sol, comme pour les fraisiers. Si la tige se prolonge horizontalement sous la surface du sol, on ne parle pas de racine mais encore de tige, ou plus exactement de rhizome. Une tige souterraine, ou rhizome, se démarque d'une racine de par ses feuilles atrophiées (dépourvues de fonction chlorophyllienne bien sûr): sous terre comme sur terre, qui dit feuilles dit forcément tige.

On peut généralement différencier stolon et rhizome en fonction de leur milieu, respectivement aérien ou souterrain, mais ce n'est pas un critère strict et quelques cas ambigus peuvent subsister. Il convient de préciser :

- Un stolon est grêle, fragile, éphémère, ses entrenœuds sont longs. Son bourgeon apical peut donner un nouveau rejet capable de s'enraciner au contact avec le sol.

- Un rhizome peut être renflé (il peut servir d'organe de réserve), il est résistant, pérenne, ses entrenœuds sont courts. Des racines adventives ou de nouvelles tiges peuvent surgir à chaque nœud.

Attention, accrochez-vous au lombric: on parle de rhizome stolonifère lorsque des stolons émergent d'un rhizome!

Sous terre, le paquet de nouille formé par les rhizomes - un réseau de tiges souterraines - de l'Egopode podagraire (Aegopodium podagraria): le secret de son aptitude à envahir le jardin.

Un rhizome ramassé sur lui-même, tubérisé au point d'être gras comme un loukoum, gagne aussi le droit de s'appeler tubercule. N'en faites pas une racine pour autant! C'est par exemple le cas de nos célèbres pommes de terre, en fait des grosses tiges sur lesquelles on trouve des bourgeons et des feuilles atrophiées. Ce sont ces dernières que les jardiniers surnomment les «yeux». Impossible de remplir une friteuse avec les racines qui sont de leur côté fines et fasciculées.

Tubercules (en fait des grosse tiges souterraines) versus racines fasciculées chez la Pomme de terre (Solanum tuberosum).

Le bulbe est un autre exemple de tige souterraine spécifique, faisant office d'organe de réserve: il est court, formé par des feuilles - on parle plutôt d'écailles - charnues et imbriquées. L'Oignon en est un exemple... Et le dernier du jour, car j'en vois déjà qui pleurent devant tant de mystères chthoniens (à moins que ce ne soit la faute des oignons) révélés au grand jour!

Bulbe de l'Oignon (Allium cepa): une drôle de tige qui donne envie de pleurer. Séchez vos larmes, c'est tout pour aujourd'hui!

D'autres leçons de botanique sur Sauvages du Poitou:

23/01/2019

23/01/2019

Cardinal et Centaurée rude

Dans notre dernier article consacré aux insectes pollinisateurs, nous avons exploré le monde des diptères (mouches et moustiques) et constaté que ceux-ci ont fait mieux que la mâchoire des coléoptères en adoptant un outil plus perfectionné pour butiner : la langue. Cela dit, si la langue est un progrès, on peut encore faire mieux. Comment? Par un instrument plus long et précis: la trompe. D’où vient-elle? Des papillons.

- Un café avec 5 pailles, Madame!

- Fais le malin, toi! Tout le monde consomme ici!

(Le péril jeune, Cédric Klapisch)

La trompe est un appendice filiforme que tout le monde a probablement déjà observé, en regardant un papillon butiner une fleur, une pomme pourrie, une crotte ou même la sueur sur la peau…

Mâles de Bel argus (Polyommatus bellargus) sur déjections animales.

Un Mercure (Arethusana arethusa) profite des sels minéraux contenus dans la sueur.

La trompe est un organe que nous qualifierons d’homogène: à la différence des diptères dont les pièces buccales présentent des formes diverses, tous les papillons (de nuit comme de jour) possèdent une trompe. Celle-ci est spiralée, s'enroulant et se déroulant facilement, d’où son autre nom : spiritrompe.

Lorsqu'on observe la (spiri)trompe dans le détail, on note qu’elle est formée de deux gouttières (appelées galéas maxillaires)

réunies pour former un tube aspirant - la trompe proprement dite - idéal pour atteindre les nectars

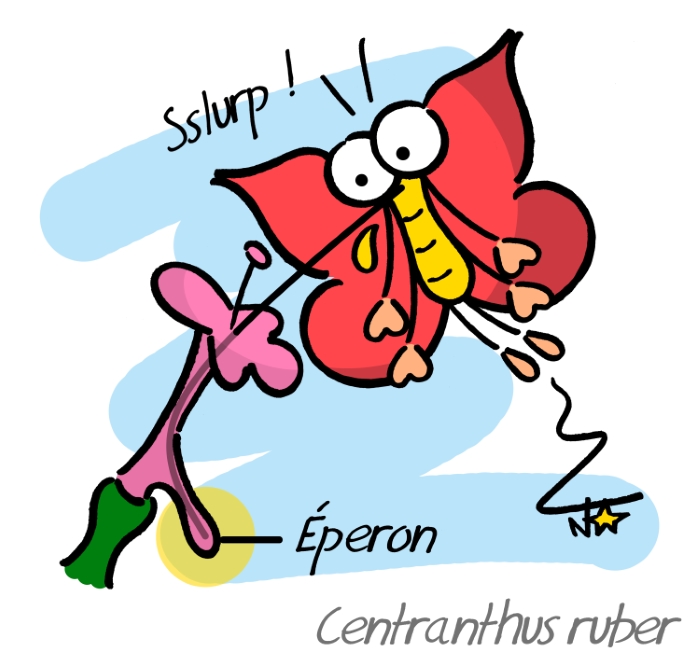

difficiles d’accès, nichés au fond des fleurs à longues corolles étroites ou au fond de leur éperons quand elles en sont munies (voir notre article consacré à la Valériane rouge, Centranthus ruber)

En guise d'illustration, ce Vulcain (Vanessa atalanta) accepte de vous tirer la trompe, dont les deux parties (galéas) sont bien visibles,

crochetées ensemble tel un système de fermeture Éclair.

Le déroulement de la trompe s’effectue au moyens de muscles miniatures. Cependant, aux environs du premier tiers de sa longueur, elle ne se déroule plus: elle forme une sorte d’angle droit permettant au papillon de l’orienter dans la fleur selon l’inclinaison de celle-ci et de la sonder dans ses moindres recoins. En somme, quand nous sirotons avec une paille coudée, nous ne faisons que singer les papillons en train de butiner.

Cette femelle de Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) manie avec virtuosité la paille à angle droit sur les fleurs de la Valériane officinale (Valeriana officinalis).

La trompe des papillons est de longueur variable. Elle peut être rudimentaire et non fonctionnelle, comme chez certains hétérocères (ceux qu’on appelle par commodité «papillons de nuit») tels les Bombyx qui sont incapables de s’alimenter. Elle peut être plus développée, de 4 millimètres chez les Pyrales jusqu’à 120 millimètres chez le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli). Chez les rhopalocères (les «papillons de jours»), la trompe varie généralement entre 7 et 20 millimètres.

Les papillons embarquent le pollen à leur insu sur leur trompe ou sur leur tête. Notez ici les quelques grains de pollen clairs collés sur la trompe, les palpes et les yeux de ce Bleu nacré (Polyommatus coridon).

Je pompe, donc je suis.

(Devise Shadok)

Armés de cette pipette sophistiquée, les papillons passent leur temps à convoiter le nectar, cette idée fixe des butineurs de toutes ailes.

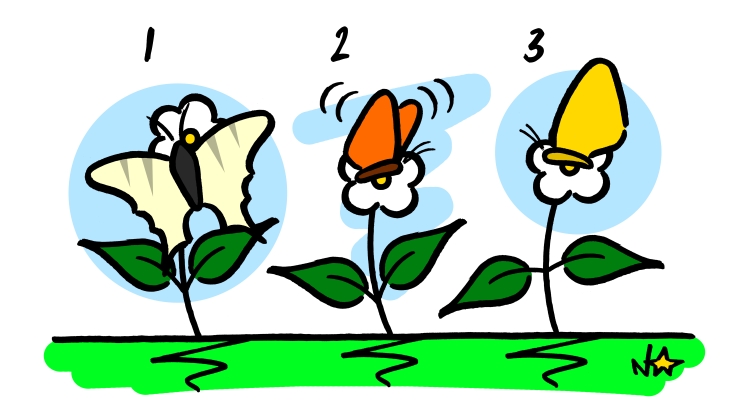

Ouvrons ici une petite parenthèse entomologique: lorsqu’ils butinent, les papillons ont un style. Toute trompe dehors, le Flambé (1) garde par exemple ses grandes ailes ouvertes de manière rigide tandis que la Petite Violette (2) bat doucement les siennes. Le Fluoré (3) n’ouvre jamais sa voilure tandis que les Azurés font un peu de tout, frottant leurs ailes, les fermant ou les déployant en insolation selon l’intensité des rayons du soleil…

Ces styles de butinage peuvent être modifiés selon

la température ambiante, l’ensoleillement, la force du vent etc. Mais lors de conditions

météorologiques normales, ils permettent d’orienter son identification vers telle famille ou tel genre, alors même qu’on se trouve assez loin du papillon. C'est une approche

qui ne s’apprend guère dans les guides d'identification, mais qui permet de développer sa propre intuition sur le terrain. Bien entendu, ce

«flair» ne dispense pas de confirmer puis d'affiner sa diagnose du spécimen de plus

près. Ceci

étant suggéré, fermons la parenthèse et revenons à nos Sauvageons et à leurs Sauvages favorites.

Quelles fleurs fréquentent nos lépidoptères de toutes ailes? On qualifie de psychophiles les fleurs préférées des papillons de jour. Ces derniers recherchent principalement les fleurs de couleur jaune, violette ou blanche, notamment celles des Astéracées, des Lamiacées et des Fabacées. Leurs parfums sont légers, leur nectar généralement peu abondant et peu concentré en sucre. Nous l’avons dit, l’avantage des papillons sur la plupart des pollinisateurs est de pouvoir accéder au fond des fleurs tubulaires étroites. N’avez-vous jamais observé nos sauvageons ailés affairés à butiner les fleurs aux corolles profondes du Buddleia de David, appelé à juste titre «Arbre à papillons»? Les abeilles, par exemple, sont peu enclines à oser butiner dans une fleur pareille.

Ce Vulcain (Vanessa atalanta) a presque entièrement introduit sa trompe dans le long tube de la corolle d'un Buddléia de David (Buddleja davidii). Une fleur dont la forme est peu attractive pour les abeilles (qui lui préfèrent le Buddléia jaune).

Les fleurs favorites des papillons nocturnes sont dites phanaérophiles. Ces noctambules sont, après les abeilles, les champions de la pollinisation, grâce à la longueur de leur trompe capable de puiser le nectar dans les corolles les plus profondes. Le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli) par exemple est capable d’atteindre le fond des fleurs longilignes des Chèvrefeuilles. Les fleurs phanaérophiles sont blanches ou roses pour être mieux repérables dans l’obscurité et n’ont pas besoin d’être de couleur vive car les papillons de nuit voient uniquement en noir et blanc. Elles se présentent souvent sous la forme d’un tube évasé et s’épanouissent au crépuscule ou en pleine nuit. Certaines s’ouvrent en journée puis augmentent leur production de nectar et de parfum dès que le jour décline (c'est le cas des Tilleuls par exemple). Dans l’obscurité, nombre de papillons se repèrent principalement grâce aux fragrances des fleurs.

Si la plupart des Sphinx vole la nuit, le Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum) est une espèce diurne encore commune dans nos régions. On l'observe en vol stationnaire devant des fleurs à corolles profondes.

S’activant le jour, au crépuscule et en pleine nuit selon les espèces, l’intérêt des papillons en tant que pollinisateurs est évidente: non seulement ces virtuoses du pompage de nectar passent l’essentiel de leur vie adulte à butiner les fleurs mais ils le font de manière rentable (un papillon peut butiner plus de 25 petites fleurs à la minute, soit 2 secondes par fleur) et s’y affairent en service 24h/24h.

Pour finir, peut-être vous demandez-vous qui, de la fleur ou du papillon à trompe, est apparu le premier? On a longtemps cru que les papillons, primitivement munis d’un appareil buccal masticatoire, s’étaient munis d’une trompe après que les plantes aient décidé d’égayer la nature de leurs fleurs, lesquelles se seraient mises à proliférer il y a environ 145 millions d’années. Toutefois, en 2018, plusieurs scientifiques (voir lien en bas d'article) font état de la trouvaille d’ailes fossilisés datées de 200 millions d’années. Damned: certaines écailles ont intrigué les chercheurs car elles se sont révélées être creuses… Une caractéristique des papillons à trompe! Les papillons à trompe auraient donc vécu avant l'invention du nectar? Pour les auteurs de l’étude, l’hypothèse est la suivante: les papillons de cette époque se seraient nourris de petites gouttelettes sécrétées par les gymnospermes, le groupe des conifères (entre autres), dominant entre le Trias et le Jurassique. Cette ressource aurait servi d’hydratation aux papillons lors d'épisodes de chaleur et de sécheresse intenses vers la fin du Trias. L’invention de la trompe aurait donc précédé celle de la fleur… Mais saura-t-on un jour la vérité? Parce que 200 millions d'années, ça commence à faire une paille!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

- Insectes pollinisateurs (5): la Sauvage et l'abeille, seconde partie

Pour aller plus loin:

- A Triassic-Jurassic window into the evolution of Lepidoptera sur le site Science Advances

18/12/2018

18/12/2018

De gauche à droite et de haut en bas: Chêne pubescent, Saule marsault, Cornouiller sanguin, Aubépine à un style, Figuier commun et Noisetier.

Grandir apporte tellement d’inconvénients... Et de poussées de boutons!

(Peter Pan, Paul John Hogan)

Continuant notre tour d'horizon du vocabulaire permettant de décrire les plantes (feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, fleurs régulières ou irrégulières, leur agencement en inflorescence, fruits), cet article vous propose une nouvelle activité propice en cette saison de repos végétal, mais pas de repos des méninges: l'observation des bourgeons.

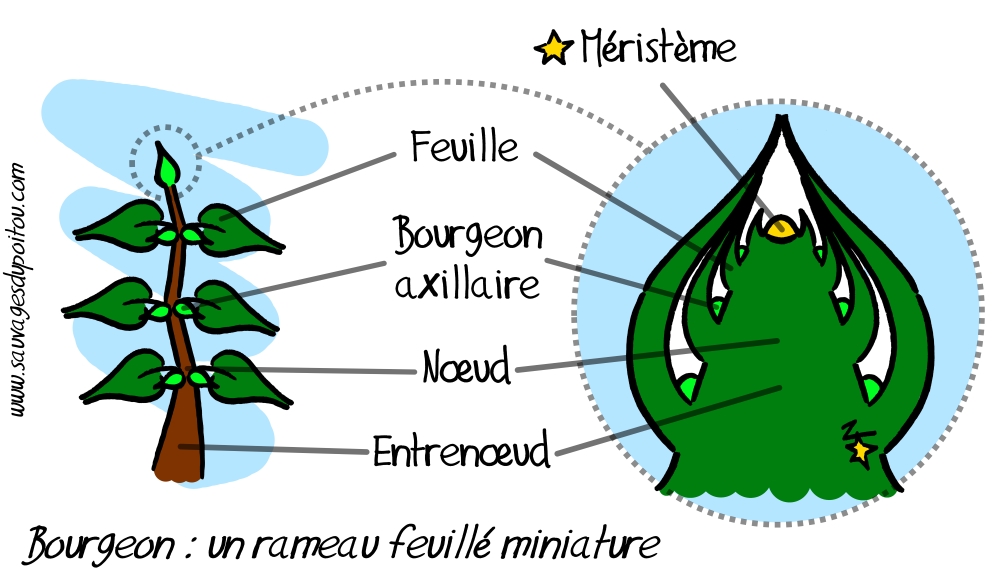

Chez nos Sauvages, les bourgeons correspondent à de petites excroissances, composées de très jeunes pièces foliaires, qui peuvent évoluer pour donner naissance à un rameau feuillé ou à une fleur. On distingue le bourgeon apical (ou terminal), situé au sommet de la tige et les bourgeons axillaires, situés en dessous, aux aisselles des feuilles.

Bourgeons violets d'un rameau d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa): l'apical en haut, les axillaires en dessous, à l'aisselle des feuilles.

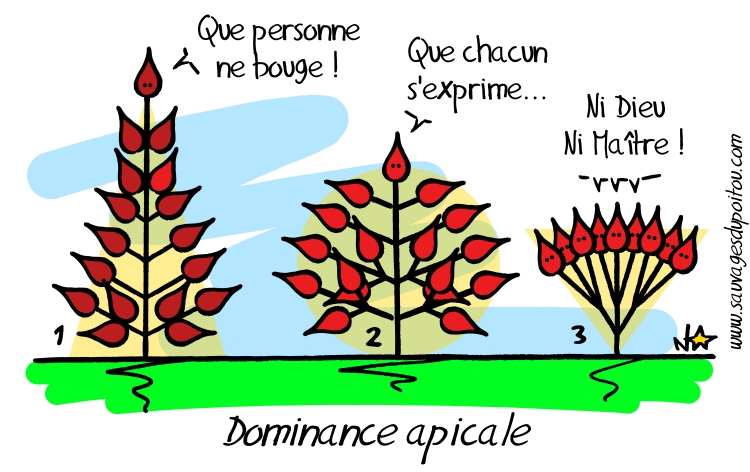

Le développement d'une tige ou d'un rameau (principal ou secondaire) se fait via le bourgeon apical: c'est lui le patron. Dessous, les bourgeons axillaires attendent généralement leur heure, en embuscade. Le bourgeon apical libère une hormone végétale (l'auxine) qui inhibe leur croissance. De plus, il s’octroie une bonne partie des substances nutritives, au détriment des autres bourgeons. Si le bourgeon apical vient à disparaitre (arraché par une tempête, taillé, tondu, mordu...), les bourgeons axillaires les plus proches en profitent pour prendre le relais, devenant à leur tour des bourgeons apicaux chargés d'assurer le développement de leur propre rameau. Une plante peut aussi organiser un putsch en «destituant» un bourgeon apical (par le jeu des hormones végétales). Cette hiérarchie pleine de rebondissements s'appelle la dominance apicale.

- Aller, tout le monde va se coucher!

- Mais chef c'est le début de l'après-midi...

- J'veux pas le savoir, bonne nuit!

(RRRrrrr!!!, Alain Chabat)

Ainsi, plus la dominance apicale est forte, plus le végétal présente une silhouette triangulaire et un centre de gravité près du sol: depuis le sommet de son rameau, le bourgeon apical exerce son autorité sur les bourgeons les plus proches de lui, paralysés par la trouille (1). A l'inverse, plus le patron est complaisant, plus le végétal est ramifié, chaque bourgeon s'exprimant de son côté (2 et 3).

Le «style managérial» des bourgeons (autoritaire, participatif, permissif...) varie en fonction des espèces et façonne le port d'une plante, c'est à dire sa silhouette générale (bien sûr, l'environnement et les aléas de la vie participent aussi); une allure qu'il est utile de remarquer dans nos efforts d'identification.

Dominance apicale chez la Molène (Verbascum sp.): «Chef oui chef!»

Dominance apicale chez la Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), ou l'art du management participatif. Son port ramifié nous permet de la différencier de la Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) qui ne tolère aucune ramification.

Jusqu'à présent, les leçons de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou se sont surtout intéressées aux détails morphologiques des végétaux, utiles sur le terrain car visibles à l’œil nu. Le bourgeon va nous permettre d'aller un peu plus loin et d'évoquer (en toute simplicité) quelques notions d'anatomie végétale, c'est à dire de dévoiler quelques secrets intimes de nos Sauvages. Très schématiquement, on pourrait représenter le bourgeon nu d'un végétal ainsi:

Le bourgeon est un concentré de rameau feuillé, en miniature: on retrouve des nœuds, des entrenœuds, des ébauches de feuilles et leurs bourgeons axillaires associés. Lors du «débourrement» (au printemps pour les arbres), le bourgeon révèle sa véritable nature: un minuscule rameau feuillé se déploie. Le nouveau rameau grandit sous l'effet de l'allongement cellulaire, les jeunes entrenœuds pouvant plus ou moins s'étirer en fonction de l’espèce (les vieilles ramifications perdent cette souplesse). Puis le rameau, fier de ce nouveau prolongement, reprend son inexorable développement par le haut, grâce au travail incessant de son bourgeon apical que seul l'hiver freine.

Sous les petits bourgeons hémisphériques de l'Ailanthe (Ailanthus altissima), les cicatrices foliaires en forme de cœur laissées par les feuilles qui sont tombées en automne. Au printemps suivant, le rameau qui naîtra de chaque bourgeon sera équipé de nouvelles feuilles. Ainsi, une feuille qui est tombée n'est jamais remplacée au même endroit, mais compensée par d'autres feuilles, qui apparaissent sur de nouveaux rameaux.

Au cœur du bourgeon, se cache un précieux trésor, emmitouflé parmi les ébauches d'organes: le méristème. Il s'agit d'un petit paquet de cellules indifférenciées, très actives. C'est le méristème qui a fabriqué le bourgeon et c'est lui qui fabriquera les rameaux, les feuilles et donc les bourgeons à venir, dupliquant indéfiniment le même schéma, depuis le bourgeon originel issu de la graine: le bourgeon devient rameau portant des bourgeons qui deviennent rameaux portant des bourgeons qui deviennent rameaux...

Tant qu’on ne choisit pas, tout le reste est possible.(Mr. Nobody, Jaco Van Dormael)

Mieux encore: la force du végétal, c'est que rien n'est programmé à l'avance. Le méristème n'a pas encore choisit son orientation définitive. Son devenir est incertain, il peut devenir un nouveau rameau feuillé comme on l'a vu, mais aussi une fleur, en fonction des besoins et de la situation.

Bien sûr, le méristème ne s'en remet pas au hasard pour décider de sa future vocation. Il est guidé par les régulateurs hormonaux de la plante qui assurent le rôle d'architecte et de chef de chantier. Ceux-ci distribuent les rôles, destinant certains bourgeons au développement du végétal (tige ou rameau) et d'autres à sa reproduction (fleur). En fonction des espèces, il faut commencer par réunir un certain nombre de conditions (âge et maturité de la plante, nombre d’entrenœuds, température, durée du jour...) pour qu'une floraison soit envisageable. Si c'est le choix de la fleur qui l'emporte, la croissance végétative du rameau arrive à son terme... Place à la sexualité! Notez que dans le fond, une fleur n’est jamais qu’un rameau « atrophié » munis de feuilles modifiées et optimisées pour la reproduction (voir notre article consacré aux fleurs).

Ainsi, la plante conserve tout au long de sa vie, et en tout point, la possibilité de modifier sa stratégie (continuer de pousser ou non, de grandir ici plutôt que là, de se reproduire ou non...). Les plantes n'ont pas la possibilité de se mouvoir comme les animaux, mais elles compensent grâce à une grande souplesse structurelle: face à une situation critique, l'animal bouge, la plante s'adapte!

Sous nos latitudes, les bourgeons des espèces ligneuses sont recouverts, à quelques exceptions près, d'écailles (chez les herbacées, le bourgeon nu est la règle) qui font office de carapace protectrice pour le précieux méristème. Il s'agit de feuilles modifiées, plus ou moins dures, imperméables à l'eau, chargées de préserver la promesse de rameau ou de fleur face aux rigueurs climatiques (le bourgeon est fortement déshydraté pour limiter au maximum les risques de gel). Ce minuscule paquet peut-être rembourré d'un duvet cotonneux, la bourre.

La diversité d'aspect des bourgeons peut nous aider à identifier les arbres et arbustes au cœur de l'hiver, nous offrant de surcroît un spectacle très réjouissant. Avis aux amateurs de macrophotographie!

Pour ce faire, on prendra soin de noter le nombre d'écailles et la manière dont elles s'imbriquent, leur forme, leur couleur, leur texture (enduit, pilosité...) et bien sûr, comme pour les feuilles, la disposition des bourgeons sur les rameaux: sont-ils alternes ou opposés? Sous les bourgeons, les cicatrices foliaires ont des signatures caractéristiques qu'il est intéressant d'observer. Enfin on notera l'aspect des taches colorées sur l'écorce, nommées lenticelles (sortes de pores qui permettent la respiration de l'arbre). N'oubliez pas vos thermos, nous partons sans tarder pour une courte promenade, à la fraîche...

En l'absence d'écailles, on dit que le bourgeon est nu. C'est le cas (peu courant pour les arbres et les arbustes sous nos latitudes) des bourgeons opposés, couverts de poils gris, de la Viorne lantane (Viburnum lantana). On distingue sur le second cliché le renflement caractéristique du bourgeon en passe de devenir fleur.

D'autres leçons de botanique joyeuse sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique : les feuilles

- Le vocabulaire de la botanique : les fleurs

- Le vocabulaire de la botanique : les fruits

Pour aller plus loin:

- La dominance apicale chez les Molènes sur le site Zoom Nature

- L'appareil végétatif des végétaux supérieurs par Jean-Marie Savoie

- Le système caulinaire sur le site Plantes et botanique