09/06/2019

09/06/2019

Vesce cultivée: moitié fleur, moitié papillon!

Vicia sativa (Vesce cultivée) appartient à la famille Fabaceae dont les membres dressent généralement des feuilles composées et des fleurs irrégulières caractéristiques qu'on dit «papilionacées». On trouve parmi les Fabacées des stars du potager, à la culture aisée, comme les haricots ou les pois. La Vesce cultivée n'est pas en reste: elle est souvent semée comme «engrais vert». A l'image d'autres Fabacées (voir notre article sur la Luzerne tachetée), la Vesce cultivée possède sur ses racines de petites boules blanches nommées nodosités. Celles-ci logent des bactéries très utiles, capables d'utiliser l'azote atmosphérique pour fabriquer des ressources qu'elles partagent volontiers avec leur hôte. Ainsi, la Vesce cultivée est une pionnière à l'aise en toute circonstance, quelle que soit la misère ou la richesse du sol. On croisera cette annuelle en tous lieux, de préférence près des cultures et des jardins où l'homme la sème volontiers.

Feuille imparipennée (n'oubliez pas que la vrille compte pour une foliole!) de la Vesce cultivée.

Dent cassée ne vaut pas fève.Le distrait, Pierre Richard

Mais laissons veaux, vaches, cochons et pigeons pour se pencher sur les insectes. Les fleurs mellifères de la Vesce cultivée enchantent les butineurs et de par la même les apiculteurs. C'est pourtant avec d'autres créatures que la Sauvage a signé un pacte ancestral: des nectaires situées à la base de ses feuilles entretiennent la présence des fourmis qui s'en régalent. En contrepartie, ces dernières patrouillent sur les tiges, assurant la garde rapprochée de la plante et tenant à l'écart les insectes parasites ou autres prédateurs. On désigne ce genre de contrat amical avec le peuple fourmi par le terme myrmécophilie.

Vicia sativa subsp. sativa et compagnie: gare au sac de nœuds!

Plus généralement, le genre Vicia compte une quarantaine d’espèce en France; la moitié d'entre elles sont méditerranéennes. Avec la «petite» quinzaine d’espèces recensée en Poitou, je dois me rendre à l'évidence: entre Poitiers et Marseille, en botanique comme en football, on ne joue pas dans la même division! On ne citera ici que quelques spécimens communs:

Vesce hérissée (Vicia hirsuta, aujourd'hui Ervilia hirsuta), une annuelle discrète des friches et des terrains vagues. Ses petites fleurs sont blanches et ses nombreux folioles (4 à 10 paires) linéaires.

Vesce des haies (Vicia sepium), une vivace qui fréquente les sols frais et riches. Ses fleurs, regroupées par quatre ou plus, sont d’un violet «sale». Ses folioles (3 à 9 paires) sont oblongues à elliptiques; leur extrémité est obtuse. Elle aussi cache des nectaires à la base de ses feuilles, principalement fréquentées par les fourmis.

Vesce cracca (Vicia cracca), une vivace qui forme des colonies denses dans les prairies, près des cultures ou des haies, aux nombreuses folioles (8 à 12 paires). Ses fleurs bleues sont réunies en grappes, toutes situées du même côté de la tige. De même que pour Vicia sativa, le cas Vicia cracca demande un examen attentif pour départager plusieurs espèces proches (V.benghalensis, V.villosa ou V.tenuifolia). On n'en attendait pas moins de la part de Sauvages dont le sport principal consiste à faire des nœuds et à s’emmêler les vrilles!

Pour aller plus loin:

- Vicia sativa sur Tela-botanica

- Vicia sativa : identification assistée par ordinateur

01/05/2019

01/05/2019

Quand sonne l'heure de la Renoncule âcre, Saint Benoît

A l'heure de notre rendez-vous de printemps avec Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, une vingtaine d'apprentis naturalistes se réunissent au cœur des praires de la Varenne à Saint-Benoît (86) en bord de Clain. On partage le paysage avec quelques pêcheurs, à la lumière des milliers de «boutons d'or» (Renoncule âcre, Ranunculus acris) qui éclairent la prairie.

Maestro Baron into the wild (Saint-Benoît, Mai 2019)

Avant d'entamer la promenade, Yves Baron nous montre un cliché de la belle Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) tirée d'un de ses ouvrage. Il faudrait un miracle pour qu'on la croise aujourd'hui (sa floraison est probablement passée d'une ou deux semaines); mais en bons naturalistes, nous sommes prédisposés à croire aux miracles!

Les plantes sauvages et leurs milieux en Poitou-Charentes de Yves Baron, édité chez Atlantique.

L'entame de l'excursion nous arrête près du tronc très habité d'un Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Les graffitis naturels sur l’écorce sont autant d'hépatiques et de lichens; Yves Baron nous rappelle que maints trésors restent probablement à découvrir pour qui veut s'en donner la peine, hépatiques et lichens faisant rarement l'objet de grandes prospections. Avis aux amateurs!

Frêne, hépatiques et lichens, Saint Benoît (86)

Les fleurs d'or de la Barbarée commune (Barbarea vulgaris) tentent de rivaliser avec les grandes renoncules. A côté, l’Alliaire (Alliaria petiolata) affiche aussi des fleurs à 4 pétales, une signature de la famille des Brassicacées, anciennement nommées Crucifères à cause de leurs pétales en croix. L'Alliaire, ou «Herbe à l'ail» en Poitou, est une excellente salade sauvage, pour peu qu'on n'en apprécie l'amertume.

Barbarée commune (à gauche) et Alliaire (à droite), Saint Benoît (86)

Les Brassicacées se démarquent aussi de par leurs fruits secs (des siliques) aux formes géométriques variées. C'est le cas de la Capselle Bourse à Pasteur (Capsella bursa-pastoris) qui tire son nom de ses fruits évoquant un porte monnaie de curé selon les anciens... Pour nous, ils ont plutôt la forme d'un cœur ou d'un like, tout est question de génération!

Capselle Bourse à Pasteur: likez moi ! (Saint Benoît)

Subsistent encore quelques fleurs de Cardamine des prés (Cardamine pratensis), une autre Brassicacée, plus connue sous le nom de Cressonnette pour la saveur piquante de ses feuilles, appréciées en salade de printemps. La Consoude officinale (Symphytum officinale) invite le groupe à échanger quelques recettes qui mettent à l'honneur ses feuilles, en beignets ou en filets panés comme des poissons. Avec les recommandations d'usage qui s'imposent: les alcaloïdes hépatotoxiques contenus dans ses feuilles incitent à faire preuve de modération quant à sa consommation.

Cardamine des prés (à gauche) et Consoude officinale (à droite), Saint-Benoît (86)

Puisqu’il est question de plantes comestibles, le botaniste nous rappelle que l'exercice d'identification requiert une bonne dose d'entrainement: la famille des Ombellifères par exemple compte dans ses rangs des membres très semblables, tantôt savoureuses, tantôt mortelles. Pour appuyer ses dires, les feuilles d'un Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) s'entremêlent avec celles d'un Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum): le premier est comestible, l'autre est toxique.

Cerfeuil des bois (au premier plan) et Cerfeuil penché (au second plan): la cueillette sauvage est un sport extrême qui ne se pratique guère à la légère...

Des banquets de chenilles Hyponomeutes (Yoponomeuta sp.) dans les Fusains (Euonymus europaeus) nous rappellent que nous ne sommes pas les seuls à penser casse-croûte en battant la campagne. Un peu plus loin dans les haies se succèdent Cornouillers mâles (Cornus mas) et Amélanchiers (Amelanchier ovalis). Leur présence, peu courante dans la Vienne, réjouit le botaniste, mais leur disposition et leur alternance parfaites nous laissent penser qu'ils ne sont pas arrivés là tout seul...

03/04/2019

03/04/2019

Système racinaire: l'autre côté du miroir! (Platane commun, Saint Benoît 86)

Les habitués des rendez-vous de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou sont maintenant aptes à décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les bourgeons, les fleurs régulières, irrégulières, leur agencement (inflorescences) et finalement les fruits. Nous sommes forts d'un vocabulaire fourni, probablement suffisant pour trier nos premières découvertes sur le terrain. Nous n'avons pourtant observé que la moitié supérieure de nos Sauvages préférées, négligeant leur part la plus secrète... Par pudeur et par prudence peut-être, il ne serait guère courtois de déraciner un spécimen inconnu (ou même connu) pour faire connaissance. Cette nouvelle leçon n'est bien sûr pas une incitation à l'arrachage inconsidéré, mais plutôt l'occasion de partager quelques indiscrétions souterraines, tout en mettant en avant l'incroyable diversité - visible ou invisible - du vivant.

- T'avais raison...

- A propos de quoi?

- On est bien mieux tout au fond... C'est là qu'il faut être.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Les racines prolongent la tige (ou le tronc) sous le sol. Elles sont la plante à l'envers, l'autre côté du miroir. Alors que la tige s'élève vers le ciel, la racine s'enfonce dans les profondeurs, à l'exact opposé, écartelant la plante entre le désir ardant de lumière et l'appel des profondeurs. Songez un peu: c'est un peu comme si les aspirations d'Icare et de l'apnéiste Jacques Mayol ne faisaient qu'une. Autant dire que si le monde aérien de nos sauvages est riche en couleur, en acteurs et en rebondissements (bourgeons, feuilles, fleurs, pollinisation, fruits...), leur univers souterrain l'est tout autant.

Les racines remplissent une pléthore de fonctions qui ne se résument pas à ancrer les végétaux dans le sol. C'est bien connu, les racines recherchent l'eau et les nutriments du sol pour les absorber, compensant de par leur élasticité l'immobilité du végétal. Elles assurent aussi le rôle d'excrétion de la plante, participant à la fabrication même du sol de par leurs sécrétions. Elles peuvent également servir d'organe de réserve chez les vivaces: c'est la cachette à provisions que la plante remplit à la belle saison, afin d'y puiser les mois de disette ou les années suivantes. Ce sont aussi les racines qui assurent le lien avec les nombreux micro-organismes (bactéries, champignons...) qui vivent en symbiose avec chaque plante (voir par exemple notre article sur la Luzerne tâchetée et ses nodosités). Enfin, les racines sont le réseau de télécommunication - le World Wild Web - du règne végétal, permettant à des plantes d'une même espèce de partager des ressources ou même d'échanger des informations sur le monde environnant (prévenant la colonie de l'arrivée d'une sécheresse, de l'attaque d'un prédateur ou d'une maladie fongique). C'est bien connu: les plantes ont inventé la fibre bien avant l'homme!

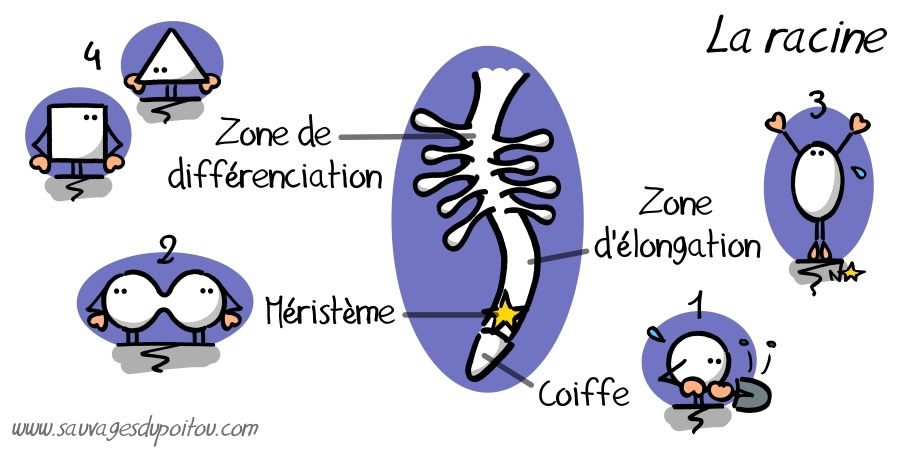

On pourrait transposer à l'envers, la tête en bas, quelques principes développés lors de notre leçon consacrée aux rameaux et aux bourgeons. De même que le rameau grandit via son bourgeon apical, une racine se développe depuis son extrémité, même si celle-ci n'est pas un bourgeon à proprement parler: le bout du bout d'une racine se nomme la coiffe (1). Celle-ci oriente et facilite le forage grâce à la substance visqueuse qui la recouvre (le mucigel). Un peu à l'image des écailles d'un bourgeon, la coiffe sert de bouclier au méristème. Ce petit paquet de cellules indifférenciées assure le renouvellement permanent de la coiffe (creuser est une activité usante, surtout quand on est en première ligne), ainsi que le développement de l'ensemble des tissus racinaires, par le jeu de divisions cellulaires (2). Les jeunes cellules situées quelques millimètres derrière le méristème (zone d'élongation) s'allongent, jusqu'à dix fois leur taille initiale, enfonçant la racine toujours plus profondément dans le sol (3). En amont, les cellules se spécialisent (zone de différenciation), renforçant les tissus de la racine, formant ses différents accessoires (poils racinaires-absorbants, etc.) ou amorçant de nouvelles ramifications (4).

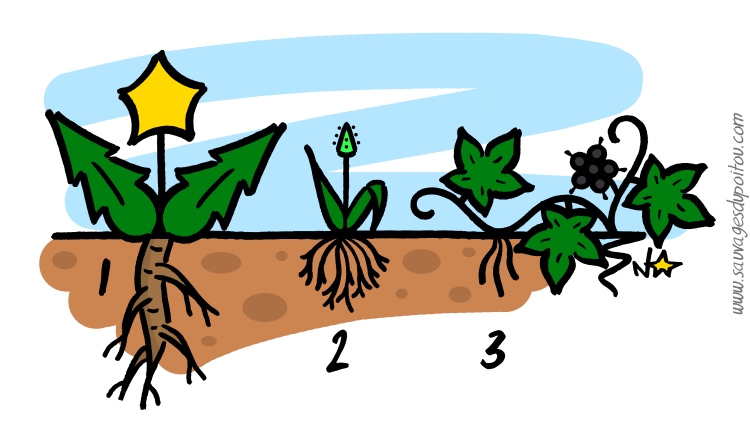

Souvenez-vous des bourgeons: en fonction des espèces, chaque Sauvage affichait un «style» de ramification prédéterminé, donnant à la plante un port étiré et pyramidal ou, au contraire, ramassé et ramifié. Il en va de même pour les racines, qui vont tantôt miser sur un axe principal s'enfonçant profondément dans le sol, tantôt opter pour une multitude de ramifications plus superficielles. Il en découle trois grands types de racines:

(1) Pivotante : la racine principale est plus importante que les racines secondaires (ex: Pissenlit).

(2) Fasciculée : il est impossible de différencier la racine principale des racines secondaires (ex: Pâturin annuel).

(3) Adventives : se dit des racines qui se forment ailleurs qu'à la base de la tige, généralement à d'autres endroits sur la tige (ex: Lierre grimpant).

Il est facile d'imaginer les stratégies associées: la racine pivotante ancre solidement la plante, puisant ses ressources jusque dans les profondeurs du sol (une racine pivotante n'a pas forcément un tour de taille XXL, auquel cas on dit qu'elle est grêle). La racine fasciculée (ou fibreuse, fibrous comme disent les anglais) couvre à l'inverse la partie superficielle du sol, captant l'eau d'une légère averse avant tout le monde. Bien sûr, une palette très variée de variantes, d'accessoires et de spécialisations peuvent s'exprimer autour de ces schémas de base. On peut citer quelques exemples remarquables (la liste n'est pas exhaustive):

La racine pivotante de la Carotte sauvage (Daucus carota) est tubérisée: elle s'épaissit en accumulant des réserves nutritives dans lesquelles la plante puise lors de sa deuxième année (la Carotte sauvage est bisanuelle). Cette cave à provision se nomme tubercule.

Les racines fasciculées aussi peuvent être tubérisées. C'est le cas de la Ficaire (Ficaria verna), une sauvage précoce des sous-bois humides, dont les racines évoqueront aux jardiniers celles des Dahlias qu'on divise en fin de saison.

Les racines adventives du Lierre grimpant (Hedera helix) forment des crampons qui lui permettent de s'accrocher aux murs et aux végétaux qu'il escalade. Lorsqu'il court au sol, d'autres racines adventives au niveau des nœuds sur la tige lui permettent de se multiplier.

Les racines de l'énigmatique Lathrée clandestine (Lathraea clandestine) sont des suçoirs - ses dents de vampire - qui lui permettent de puiser sa subsistance dans les racines des végétaux qu'elle parasite sous terre. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment Dead man's fingers (les doigts de cadavre) car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!

Les racines du Cyprès chauve (Taxodium distichum), un conifère des milieux humides qui rougit puis perd ses épines en automne, forment des pneumatophores. Ces excroissances renforcent son ancrage, tout en lui permettant de respirer malgré les inondations, un peu comme des tubas de plongée!

Toute extraordinaire qu'elle soit, notre excursion souterraine ne présente pour l'instant guère de difficultés. Mais bien sûr (le contraire aurait été décevant), un piège botanique attend les apprentis lombrics que nous sommes: tout ce qui est souterrain n'est pas forcément racine.

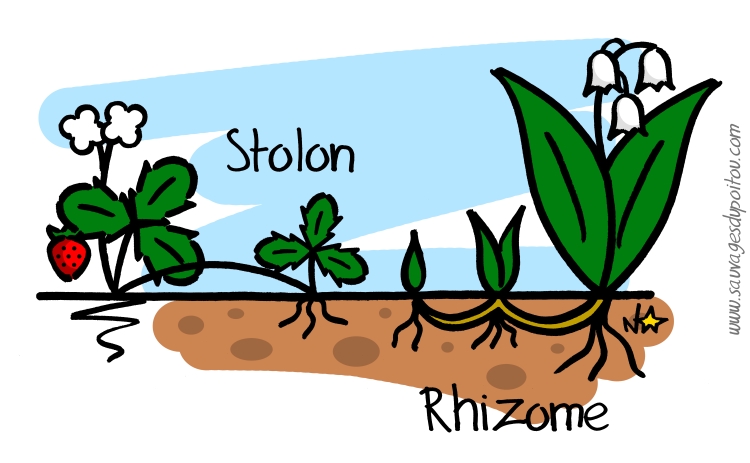

On parle de stolons lorsque la tige d'un végétal se prolonge horizontalement et court au ras du sol, comme pour les fraisiers. Si la tige se prolonge horizontalement sous la surface du sol, on ne parle pas de racine mais encore de tige, ou plus exactement de rhizome. Une tige souterraine, ou rhizome, se démarque d'une racine de par ses feuilles atrophiées (dépourvues de fonction chlorophyllienne bien sûr): sous terre comme sur terre, qui dit feuilles dit forcément tige.

On peut généralement différencier stolon et rhizome en fonction de leur milieu, respectivement aérien ou souterrain, mais ce n'est pas un critère strict et quelques cas ambigus peuvent subsister. Il convient de préciser :

- Un stolon est grêle, fragile, éphémère, ses entrenœuds sont longs. Son bourgeon apical peut donner un nouveau rejet capable de s'enraciner au contact avec le sol.

- Un rhizome peut être renflé (il peut servir d'organe de réserve), il est résistant, pérenne, ses entrenœuds sont courts. Des racines adventives ou de nouvelles tiges peuvent surgir à chaque nœud.

Attention, accrochez-vous au lombric: on parle de rhizome stolonifère lorsque des stolons émergent d'un rhizome!

Sous terre, le paquet de nouille formé par les rhizomes - un réseau de tiges souterraines - de l'Egopode podagraire (Aegopodium podagraria): le secret de son aptitude à envahir le jardin.

Un rhizome ramassé sur lui-même, tubérisé au point d'être gras comme un loukoum, gagne aussi le droit de s'appeler tubercule. N'en faites pas une racine pour autant! C'est par exemple le cas de nos célèbres pommes de terre, en fait des grosses tiges sur lesquelles on trouve des bourgeons et des feuilles atrophiées. Ce sont ces dernières que les jardiniers surnomment les «yeux». Impossible de remplir une friteuse avec les racines qui sont de leur côté fines et fasciculées.

Tubercules (en fait des grosse tiges souterraines) versus racines fasciculées chez la Pomme de terre (Solanum tuberosum).

Le bulbe est un autre exemple de tige souterraine spécifique, faisant office d'organe de réserve: il est court, formé par des feuilles - on parle plutôt d'écailles - charnues et imbriquées. L'Oignon en est un exemple... Et le dernier du jour, car j'en vois déjà qui pleurent devant tant de mystères chthoniens (à moins que ce ne soit la faute des oignons) révélés au grand jour!

Bulbe de l'Oignon (Allium cepa): une drôle de tige qui donne envie de pleurer. Séchez vos larmes, c'est tout pour aujourd'hui!

D'autres leçons de botanique sur Sauvages du Poitou: