09/06/2019

09/06/2019

Vesce cultivée: moitié fleur, moitié papillon!

Vicia sativa (Vesce cultivée) appartient à la famille Fabaceae dont les membres dressent généralement des feuilles composées et des fleurs irrégulières caractéristiques qu'on dit «papilionacées». On trouve parmi les Fabacées des stars du potager, à la culture aisée, comme les haricots ou les pois. La Vesce cultivée n'est pas en reste: elle est souvent semée comme «engrais vert». A l'image d'autres Fabacées (voir notre article sur la Luzerne tachetée), la Vesce cultivée possède sur ses racines de petites boules blanches nommées nodosités. Celles-ci logent des bactéries très utiles, capables d'utiliser l'azote atmosphérique pour fabriquer des ressources qu'elles partagent volontiers avec leur hôte. Ainsi, la Vesce cultivée est une pionnière à l'aise en toute circonstance, quelle que soit la misère ou la richesse du sol. On croisera cette annuelle en tous lieux, de préférence près des cultures et des jardins où l'homme la sème volontiers.

Feuille imparipennée (n'oubliez pas que la vrille compte pour une foliole!) de la Vesce cultivée.

Dent cassée ne vaut pas fève.Le distrait, Pierre Richard

Mais laissons veaux, vaches, cochons et pigeons pour se pencher sur les insectes. Les fleurs mellifères de la Vesce cultivée enchantent les butineurs et de par la même les apiculteurs. C'est pourtant avec d'autres créatures que la Sauvage a signé un pacte ancestral: des nectaires situées à la base de ses feuilles entretiennent la présence des fourmis qui s'en régalent. En contrepartie, ces dernières patrouillent sur les tiges, assurant la garde rapprochée de la plante et tenant à l'écart les insectes parasites ou autres prédateurs. On désigne ce genre de contrat amical avec le peuple fourmi par le terme myrmécophilie.

Vicia sativa subsp. sativa et compagnie: gare au sac de nœuds!

Plus généralement, le genre Vicia compte une quarantaine d’espèce en France; la moitié d'entre elles sont méditerranéennes. Avec la «petite» quinzaine d’espèces recensée en Poitou, je dois me rendre à l'évidence: entre Poitiers et Marseille, en botanique comme en football, on ne joue pas dans la même division! On ne citera ici que quelques spécimens communs:

Vesce hérissée (Vicia hirsuta, aujourd'hui Ervilia hirsuta), une annuelle discrète des friches et des terrains vagues. Ses petites fleurs sont blanches et ses nombreux folioles (4 à 10 paires) linéaires.

Vesce des haies (Vicia sepium), une vivace qui fréquente les sols frais et riches. Ses fleurs, regroupées par quatre ou plus, sont d’un violet «sale». Ses folioles (3 à 9 paires) sont oblongues à elliptiques; leur extrémité est obtuse. Elle aussi cache des nectaires à la base de ses feuilles, principalement fréquentées par les fourmis.

Vesce cracca (Vicia cracca), une vivace qui forme des colonies denses dans les prairies, près des cultures ou des haies, aux nombreuses folioles (8 à 12 paires). Ses fleurs bleues sont réunies en grappes, toutes situées du même côté de la tige. De même que pour Vicia sativa, le cas Vicia cracca demande un examen attentif pour départager plusieurs espèces proches (V.benghalensis, V.villosa ou V.tenuifolia). On n'en attendait pas moins de la part de Sauvages dont le sport principal consiste à faire des nœuds et à s’emmêler les vrilles!

Pour aller plus loin:

- Vicia sativa sur Tela-botanica

- Vicia sativa : identification assistée par ordinateur

01/05/2019

01/05/2019

Quand sonne l'heure de la Renoncule âcre, Saint Benoît

A l'heure de notre rendez-vous de printemps avec Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, une vingtaine d'apprentis naturalistes se réunissent au cœur des praires de la Varenne à Saint-Benoît (86) en bord de Clain. On partage le paysage avec quelques pêcheurs, à la lumière des milliers de «boutons d'or» (Renoncule âcre, Ranunculus acris) qui éclairent la prairie.

Maestro Baron into the wild (Saint-Benoît, Mai 2019)

Avant d'entamer la promenade, Yves Baron nous montre un cliché de la belle Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) tirée d'un de ses ouvrage. Il faudrait un miracle pour qu'on la croise aujourd'hui (sa floraison est probablement passée d'une ou deux semaines); mais en bons naturalistes, nous sommes prédisposés à croire aux miracles!

Les plantes sauvages et leurs milieux en Poitou-Charentes de Yves Baron, édité chez Atlantique.

L'entame de l'excursion nous arrête près du tronc très habité d'un Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Les graffitis naturels sur l’écorce sont autant d'hépatiques et de lichens; Yves Baron nous rappelle que maints trésors restent probablement à découvrir pour qui veut s'en donner la peine, hépatiques et lichens faisant rarement l'objet de grandes prospections. Avis aux amateurs!

Frêne, hépatiques et lichens, Saint Benoît (86)

Les fleurs d'or de la Barbarée commune (Barbarea vulgaris) tentent de rivaliser avec les grandes renoncules. A côté, l’Alliaire (Alliaria petiolata) affiche aussi des fleurs à 4 pétales, une signature de la famille des Brassicacées, anciennement nommées Crucifères à cause de leurs pétales en croix. L'Alliaire, ou «Herbe à l'ail» en Poitou, est une excellente salade sauvage, pour peu qu'on n'en apprécie l'amertume.

Barbarée commune (à gauche) et Alliaire (à droite), Saint Benoît (86)

Les Brassicacées se démarquent aussi de par leurs fruits secs (des siliques) aux formes géométriques variées. C'est le cas de la Capselle Bourse à Pasteur (Capsella bursa-pastoris) qui tire son nom de ses fruits évoquant un porte monnaie de curé selon les anciens... Pour nous, ils ont plutôt la forme d'un cœur ou d'un like, tout est question de génération!

Capselle Bourse à Pasteur: likez moi ! (Saint Benoît)

Subsistent encore quelques fleurs de Cardamine des prés (Cardamine pratensis), une autre Brassicacée, plus connue sous le nom de Cressonnette pour la saveur piquante de ses feuilles, appréciées en salade de printemps. La Consoude officinale (Symphytum officinale) invite le groupe à échanger quelques recettes qui mettent à l'honneur ses feuilles, en beignets ou en filets panés comme des poissons. Avec les recommandations d'usage qui s'imposent: les alcaloïdes hépatotoxiques contenus dans ses feuilles incitent à faire preuve de modération quant à sa consommation.

Cardamine des prés (à gauche) et Consoude officinale (à droite), Saint-Benoît (86)

Puisqu’il est question de plantes comestibles, le botaniste nous rappelle que l'exercice d'identification requiert une bonne dose d'entrainement: la famille des Ombellifères par exemple compte dans ses rangs des membres très semblables, tantôt savoureuses, tantôt mortelles. Pour appuyer ses dires, les feuilles d'un Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) s'entremêlent avec celles d'un Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum): le premier est comestible, l'autre est toxique.

Cerfeuil des bois (au premier plan) et Cerfeuil penché (au second plan): la cueillette sauvage est un sport extrême qui ne se pratique guère à la légère...

Des banquets de chenilles Hyponomeutes (Yoponomeuta sp.) dans les Fusains (Euonymus europaeus) nous rappellent que nous ne sommes pas les seuls à penser casse-croûte en battant la campagne. Un peu plus loin dans les haies se succèdent Cornouillers mâles (Cornus mas) et Amélanchiers (Amelanchier ovalis). Leur présence, peu courante dans la Vienne, réjouit le botaniste, mais leur disposition et leur alternance parfaites nous laissent penser qu'ils ne sont pas arrivés là tout seul...

18/12/2018

18/12/2018

De gauche à droite et de haut en bas: Chêne pubescent, Saule marsault, Cornouiller sanguin, Aubépine à un style, Figuier commun et Noisetier.

Grandir apporte tellement d’inconvénients... Et de poussées de boutons!

(Peter Pan, Paul John Hogan)

Continuant notre tour d'horizon du vocabulaire permettant de décrire les plantes (feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, fleurs régulières ou irrégulières, leur agencement en inflorescence, fruits), cet article vous propose une nouvelle activité propice en cette saison de repos végétal, mais pas de repos des méninges: l'observation des bourgeons.

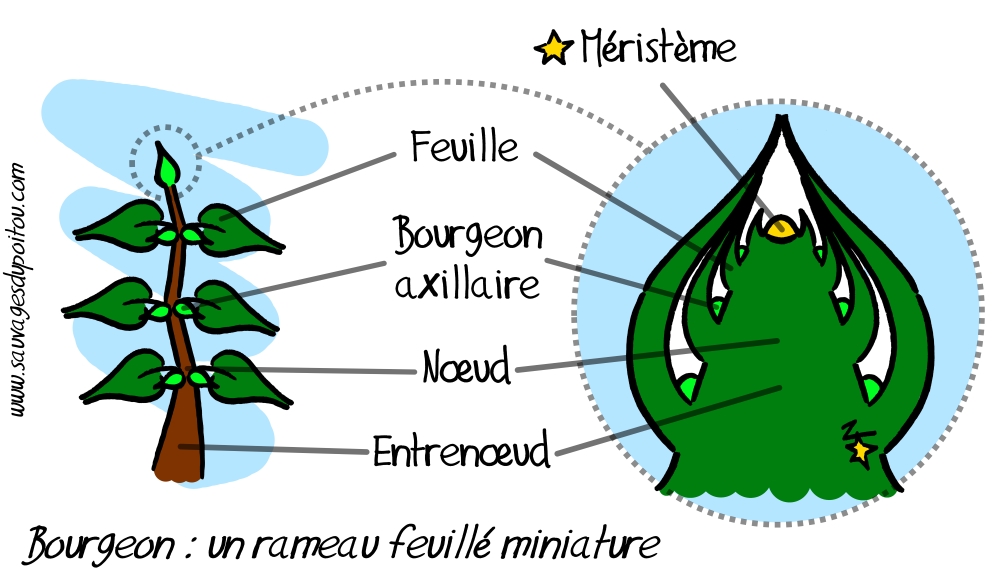

Chez nos Sauvages, les bourgeons correspondent à de petites excroissances, composées de très jeunes pièces foliaires, qui peuvent évoluer pour donner naissance à un rameau feuillé ou à une fleur. On distingue le bourgeon apical (ou terminal), situé au sommet de la tige et les bourgeons axillaires, situés en dessous, aux aisselles des feuilles.

Bourgeons violets d'un rameau d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa): l'apical en haut, les axillaires en dessous, à l'aisselle des feuilles.

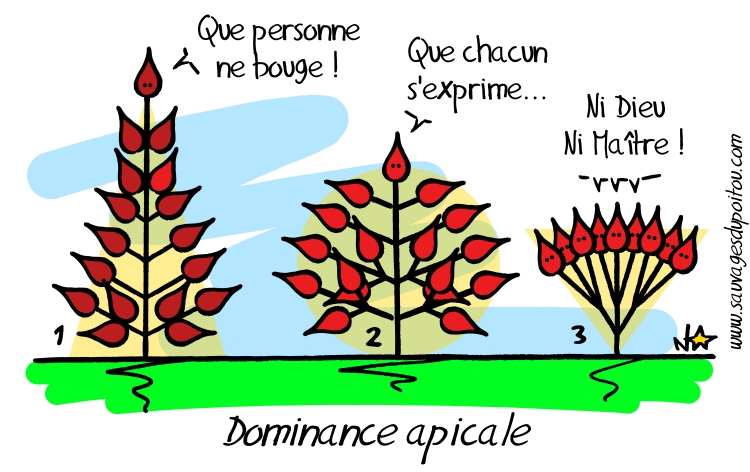

Le développement d'une tige ou d'un rameau (principal ou secondaire) se fait via le bourgeon apical: c'est lui le patron. Dessous, les bourgeons axillaires attendent généralement leur heure, en embuscade. Le bourgeon apical libère une hormone végétale (l'auxine) qui inhibe leur croissance. De plus, il s’octroie une bonne partie des substances nutritives, au détriment des autres bourgeons. Si le bourgeon apical vient à disparaitre (arraché par une tempête, taillé, tondu, mordu...), les bourgeons axillaires les plus proches en profitent pour prendre le relais, devenant à leur tour des bourgeons apicaux chargés d'assurer le développement de leur propre rameau. Une plante peut aussi organiser un putsch en «destituant» un bourgeon apical (par le jeu des hormones végétales). Cette hiérarchie pleine de rebondissements s'appelle la dominance apicale.

- Aller, tout le monde va se coucher!

- Mais chef c'est le début de l'après-midi...

- J'veux pas le savoir, bonne nuit!

(RRRrrrr!!!, Alain Chabat)

Ainsi, plus la dominance apicale est forte, plus le végétal présente une silhouette triangulaire et un centre de gravité près du sol: depuis le sommet de son rameau, le bourgeon apical exerce son autorité sur les bourgeons les plus proches de lui, paralysés par la trouille (1). A l'inverse, plus le patron est complaisant, plus le végétal est ramifié, chaque bourgeon s'exprimant de son côté (2 et 3).

Le «style managérial» des bourgeons (autoritaire, participatif, permissif...) varie en fonction des espèces et façonne le port d'une plante, c'est à dire sa silhouette générale (bien sûr, l'environnement et les aléas de la vie participent aussi); une allure qu'il est utile de remarquer dans nos efforts d'identification.

Dominance apicale chez la Molène (Verbascum sp.): «Chef oui chef!»

Dominance apicale chez la Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), ou l'art du management participatif. Son port ramifié nous permet de la différencier de la Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) qui ne tolère aucune ramification.

Jusqu'à présent, les leçons de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou se sont surtout intéressées aux détails morphologiques des végétaux, utiles sur le terrain car visibles à l’œil nu. Le bourgeon va nous permettre d'aller un peu plus loin et d'évoquer (en toute simplicité) quelques notions d'anatomie végétale, c'est à dire de dévoiler quelques secrets intimes de nos Sauvages. Très schématiquement, on pourrait représenter le bourgeon nu d'un végétal ainsi:

Le bourgeon est un concentré de rameau feuillé, en miniature: on retrouve des nœuds, des entrenœuds, des ébauches de feuilles et leurs bourgeons axillaires associés. Lors du «débourrement» (au printemps pour les arbres), le bourgeon révèle sa véritable nature: un minuscule rameau feuillé se déploie. Le nouveau rameau grandit sous l'effet de l'allongement cellulaire, les jeunes entrenœuds pouvant plus ou moins s'étirer en fonction de l’espèce (les vieilles ramifications perdent cette souplesse). Puis le rameau, fier de ce nouveau prolongement, reprend son inexorable développement par le haut, grâce au travail incessant de son bourgeon apical que seul l'hiver freine.

Sous les petits bourgeons hémisphériques de l'Ailanthe (Ailanthus altissima), les cicatrices foliaires en forme de cœur laissées par les feuilles qui sont tombées en automne. Au printemps suivant, le rameau qui naîtra de chaque bourgeon sera équipé de nouvelles feuilles. Ainsi, une feuille qui est tombée n'est jamais remplacée au même endroit, mais compensée par d'autres feuilles, qui apparaissent sur de nouveaux rameaux.

Au cœur du bourgeon, se cache un précieux trésor, emmitouflé parmi les ébauches d'organes: le méristème. Il s'agit d'un petit paquet de cellules indifférenciées, très actives. C'est le méristème qui a fabriqué le bourgeon et c'est lui qui fabriquera les rameaux, les feuilles et donc les bourgeons à venir, dupliquant indéfiniment le même schéma, depuis le bourgeon originel issu de la graine: le bourgeon devient rameau portant des bourgeons qui deviennent rameaux portant des bourgeons qui deviennent rameaux...

Tant qu’on ne choisit pas, tout le reste est possible.(Mr. Nobody, Jaco Van Dormael)

Mieux encore: la force du végétal, c'est que rien n'est programmé à l'avance. Le méristème n'a pas encore choisit son orientation définitive. Son devenir est incertain, il peut devenir un nouveau rameau feuillé comme on l'a vu, mais aussi une fleur, en fonction des besoins et de la situation.

Bien sûr, le méristème ne s'en remet pas au hasard pour décider de sa future vocation. Il est guidé par les régulateurs hormonaux de la plante qui assurent le rôle d'architecte et de chef de chantier. Ceux-ci distribuent les rôles, destinant certains bourgeons au développement du végétal (tige ou rameau) et d'autres à sa reproduction (fleur). En fonction des espèces, il faut commencer par réunir un certain nombre de conditions (âge et maturité de la plante, nombre d’entrenœuds, température, durée du jour...) pour qu'une floraison soit envisageable. Si c'est le choix de la fleur qui l'emporte, la croissance végétative du rameau arrive à son terme... Place à la sexualité! Notez que dans le fond, une fleur n’est jamais qu’un rameau « atrophié » munis de feuilles modifiées et optimisées pour la reproduction (voir notre article consacré aux fleurs).

Ainsi, la plante conserve tout au long de sa vie, et en tout point, la possibilité de modifier sa stratégie (continuer de pousser ou non, de grandir ici plutôt que là, de se reproduire ou non...). Les plantes n'ont pas la possibilité de se mouvoir comme les animaux, mais elles compensent grâce à une grande souplesse structurelle: face à une situation critique, l'animal bouge, la plante s'adapte!

Sous nos latitudes, les bourgeons des espèces ligneuses sont recouverts, à quelques exceptions près, d'écailles (chez les herbacées, le bourgeon nu est la règle) qui font office de carapace protectrice pour le précieux méristème. Il s'agit de feuilles modifiées, plus ou moins dures, imperméables à l'eau, chargées de préserver la promesse de rameau ou de fleur face aux rigueurs climatiques (le bourgeon est fortement déshydraté pour limiter au maximum les risques de gel). Ce minuscule paquet peut-être rembourré d'un duvet cotonneux, la bourre.

La diversité d'aspect des bourgeons peut nous aider à identifier les arbres et arbustes au cœur de l'hiver, nous offrant de surcroît un spectacle très réjouissant. Avis aux amateurs de macrophotographie!

Pour ce faire, on prendra soin de noter le nombre d'écailles et la manière dont elles s'imbriquent, leur forme, leur couleur, leur texture (enduit, pilosité...) et bien sûr, comme pour les feuilles, la disposition des bourgeons sur les rameaux: sont-ils alternes ou opposés? Sous les bourgeons, les cicatrices foliaires ont des signatures caractéristiques qu'il est intéressant d'observer. Enfin on notera l'aspect des taches colorées sur l'écorce, nommées lenticelles (sortes de pores qui permettent la respiration de l'arbre). N'oubliez pas vos thermos, nous partons sans tarder pour une courte promenade, à la fraîche...

En l'absence d'écailles, on dit que le bourgeon est nu. C'est le cas (peu courant pour les arbres et les arbustes sous nos latitudes) des bourgeons opposés, couverts de poils gris, de la Viorne lantane (Viburnum lantana). On distingue sur le second cliché le renflement caractéristique du bourgeon en passe de devenir fleur.

D'autres leçons de botanique joyeuse sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique : les feuilles

- Le vocabulaire de la botanique : les fleurs

- Le vocabulaire de la botanique : les fruits

Pour aller plus loin:

- La dominance apicale chez les Molènes sur le site Zoom Nature

- L'appareil végétatif des végétaux supérieurs par Jean-Marie Savoie

- Le système caulinaire sur le site Plantes et botanique