21/01/2018

21/01/2018

Tous les matins, dès le lever, La Carioca te fais bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te mets en joie pour la journée...

(La cité de la peur, Les Nuls)

Regarde! Tu vois, là-bas, les champs de blé? (...) Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste! Mais (...) ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé... (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry)

26/11/2017

26/11/2017

Lampsane commune sur le macadam, Poitiers quartier gare

Lapsana communis (Lampsane commune ou Géline en poitevin-saintongeais) appartient au vaste clan Asteraceae, la famille des fleurs à capitules (une inflorescence fournie qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique). La Sauvage adopte dès l'été une dégaine très citadine, le style «Pissenlit» (Taraxacum sect. Ruderalia), avec ses capitules jaunes entièrement composés de fleurons ligulés jaunes (comprenez de petites fleurs en forme de languettes). Elle rejoint donc le célèbre gang à pompons jaunes des Séneçons (Senecio vulgaris, Jacobaea vulgaris), des Laiterons (Sonchus sp), des Picrides (Picris hieracioide, Helminthotheca echioides) ou autres Laitues (Lactuca sp)...

Feuilles inférieures lyrées (lobées, avec un lobe terminal beaucoup plus grand que les autres) de la Lampsane, une bonne piste pour la reconnaître.

La Lampsane est une annuelle qui affectionne les sols enrichis en azote (amendements excessifs, pollution...). Ses colonies se ressèment très efficacement (un pied peut produire de 500 à quelques dizaines de milliers de graines) dans les jardins, les zones de friches, les bords de route, les parcs ou les bois près des ville...

Capitule de Lampsane, Poitiers bords de Boivre

A moins d'élever des lapins (qui raffolent de ses feuilles) et des poules (qui se régalent de ses graines, à tel point que la Sauvage est parfois surnommée Poule grasse), la Lampsane peut prendre ses aises au jardin de manière spectaculaire, la belle pouvant atteindre un bon mètre de hauteur.

Toute annuelle qu'elle est, le botaniste Gérard Guillot (Guide des plantes des villes et des villages chez Belin) note qu'on observe parfois quelques spécimens vivaces de Lapsana communis. Ces derniers seraient des reliques de cultures anciennes (des variétés sélectionnées par l'homme), la Sauvage étant autrefois domestiquée dans les potagers, probablement depuis les temps préhistoriques.

Les fruits (akènes) de la Lampsane ne possèdent pas d'aigrettes, ces petites soies chères aux Astéracées qui permettent à leurs semences de s'envoler... Une inaptitude au vol qui n'empêche pas la Sauvage de se ressemer efficacement et abondamment.

Il faut dire que la Sauvage en a sous la feuille: tout d'abord, la Lampsane est une bonne comestible, même si elle gagne en amertume avec l'âge, une caractéristique que l'on retrouve chez nombre d'Astéracées (Pissenlit, Laitues...). En salade, on préférera les jeunes rosettes aux vieux pieds, plus fournis mais amers (leur amertume est moindre après cuisson).

Lampsane commune, Poitiers bords de Boivre

La Lampsane est surtout une célèbre médicinale, réputée diurétique (son nom viendrait du grec lapadzo, littéralement «je purge») et antidiabétique. A la fin des années 90, une étude pharmaceutique lui reconnait pas moins de 40 constituants chimiques (sans dangers pour la consommation humaine), dont les fameuses lactones que renferme le latex de plusieurs Astéracées, en partie responsable de leur amertume. Leur éventuel usage thérapeutique reste à défricher, mais nul doute que la Lampsane est loin de nous avoir livré tous ses secrets...

- T'as de sacrés beaux seins toi, j'aimerais bien avoir les mêmes... Les miens à côté c'est Laurel et Hardy!

(La Soupe aux choux, Jean Girault)

Surnommée Herbe-aux-mamelles (Nipplewort en anglais), la Sauvage était autrefois (parfois encore aujourd'hui) utilisée en cataplasme pour soigner les engorgements, les congestions et les crevasses des seins des mères et des nourrices. Pour certains auteurs, c'est à la bonne vieille théorie des signatures que l'on doit cette croyance ancienne, les capitules (ou plus exactement les jeunes boutons formés par les capitules sur le point de s'ouvrir) pouvant rappeler des mamelons.

Jeune boutons floraux de Lampsane: il fallait avoir l'esprit drôlement placé pour y voir une grappe de mamelons, mais les naturalistes ont généralement l'esprit drôlement placé!

Pour aller plus loin:

- Lapsana communis sur Tela-botanica

- Lapsana communis : identification assistée par ordinateur

Chez la Lampsane, la ponte d’une petite guêpe spécifique (Timaspis lampsanae) peut provoquer un renflement sur la tige (une «galle»), dans lequel se cachent et se nourrissent les larves de l’insecte.

13/11/2017

13/11/2017

Rassemblez vos hommes. On se met en formation...

(Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg)

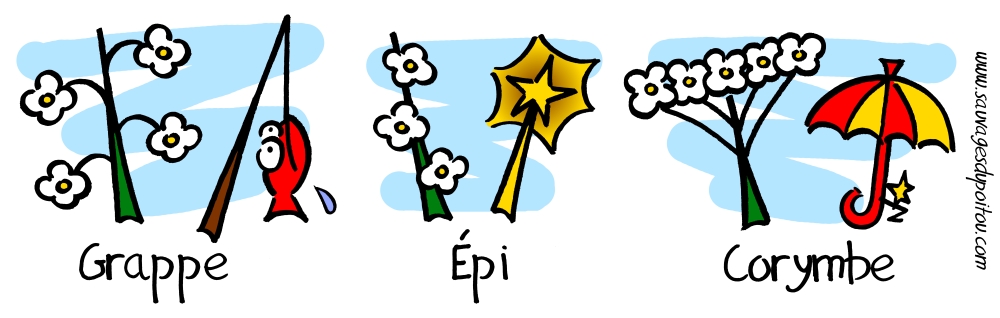

Grappe: ensemble de fleurs pédicellées sur un axe, le pédicelle étant la petite ramification qui porte la fleur, l'ultime pédoncule en quelque sorte.

Épi: ensemble de fleurs sessiles (dépourvues de pédicelle) sur un axe.

Corymbe: les fleurs, aux pédicelles de plus en plus courts au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet, s'épanouissent toutes sur un même plan.

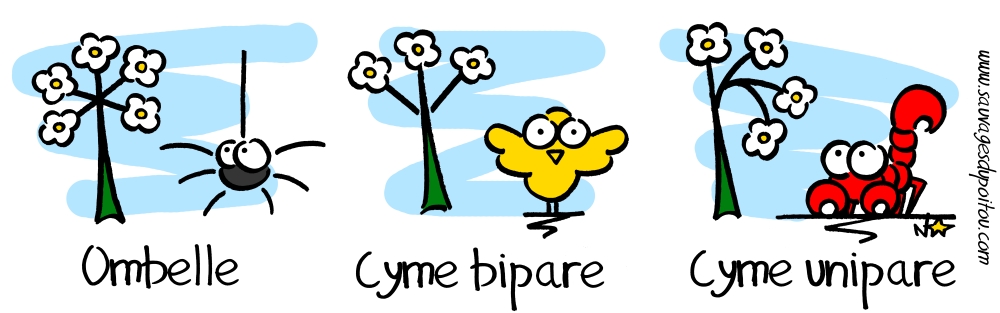

Ombelle: les fleurs sont portées par des pédicelles rayonnants, égaux ou presque.

Cyme bipare: deux axes secondaires s'insèrent sous l'axe principal (ex: Mouron des oiseaux).

Cyme unipare: sous l'axe principal s'insère une seule ramification secondaire, qui porte elle-même une ramification, etc. Lorsque l'ensemble dessine une «queue de scorpion», on parle de Cyme scorpioïde (ex: Myosotis des champs).

Comme pour les fleurs, la diversité des inflorescences peut être une réponse façonnée par l’évolution à la diversité des insectes qui les fréquentent (et vice versa, les insectes évoluant aussi pour répondre à l’anatomie de leurs fleurs préférées). Ainsi, grappes et épis sont bien adaptés au vol stationnaire de certains insectes, alors que les grandes ombelles forment des pistes d’atterrissage praticables pour les gros coléoptères.

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, et plusieurs combinaisons sont possibles. Vous connaissiez déjà les feuilles simples et les feuilles composées... Voilà maintenant les inflorescences simples et les inflorescences composées!

Exemple d'inflorescence composée: les grappes de grappes des fleurs du Troène commun (Ligustrum vulgare) qui forment ce qu'on appelle une «panicule». Ce n’est pas les butineurs qui se plaindront d'une telle surenchère, les fleurs du Troène commun étant aussi mellifères que parfumées.

Panicule dense du Troène commun, Poitiers quartier Chilvert

Il est une famille de Sauvages, les Apiaceae ou «Ombellifères», qui s'est fait une spécialité dans la confection d'ombelles sophistiquées. Certains membres du clan vont jusqu'à afficher des ombelles d'ombelles (on parle plutôt d'ombelles d'ombellules), à l'image de l’omniprésent Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) au printemps.

Ombelle d'ombellules du Cerfeuil des bois, Poitiers bords de Boivre

Je capitule! Vous m'avez conquis sans résistance!

(La Tulipe noire, Christian-Jacque)

Pourtant, même la plus inspirée des Ombellifères ne peut rivaliser avec l'ingéniosité des Asteracées (les «Composées») qui semblent atteindre des sommets d'astuce en matière d'inflorescence. Il faut dire que les Astéracées sont une des familles les plus récentes dans la grande histoire de l'évolution végétale, et qu'elles bénéficient à ce titre des trouvailles les plus modernes en matière de reproduction.

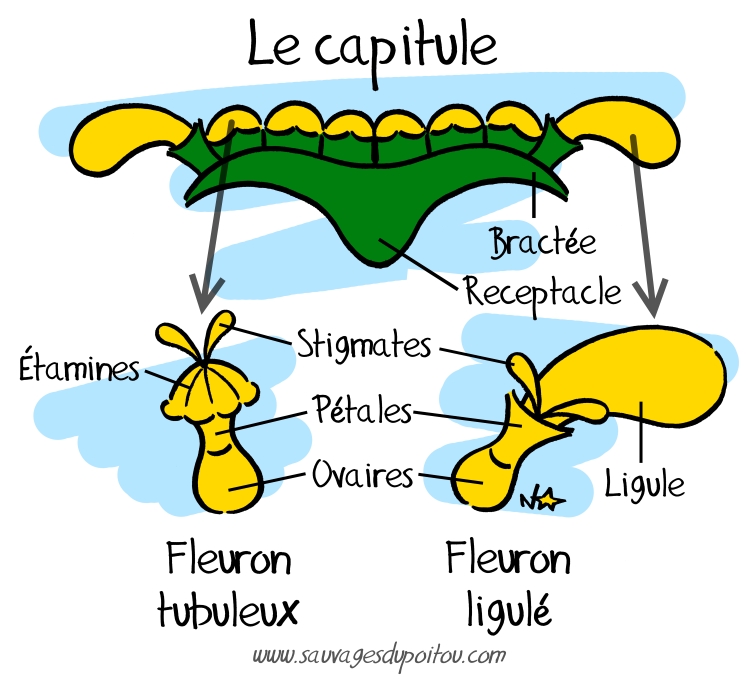

Les Astéracées ont miniaturisé leurs fleurs, de manière à pouvoir en entasser le plus grand nombre sur un seul réceptacle... Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais elles ont aussi conçu un emballage marketing très particulier à destination des butineurs: les minuscules fleurs (les «fleurons») sont regroupées en une inflorescence qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique, nommée capitule. Ainsi, certaines fleurs se chargent d'imiter les pétales à la périphérie (les fleurons ligulés), pendant que les autres dessinent un cœur au centre (les fleurons tubuleux). Le butineur, pensant plonger dans une fleur aux rondeurs généreuses, pollinise d'un coup d'un seul une myriade de fleurs...

Si l'on appelle sépales les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une fleur, on appelle bractées les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une inflorescence (ou un capitule). La collerette formée par l''ensemble des bractées se nomme involucre.

Difficile de rendre hommage à la richesse des fleurs à capitule en quelques coups de crayons. Les variations sur ce thème sont nombreuses : les fleurons peuvent être stériles, mâles, femelles ou les deux en même temps. Le dessin ci-dessus pourrait illustrer, par exemple, le capitule du Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), qui présente des fleurons tubuleux hermaphrodites (mâles et femelles) au centre de ses fleurs, et des fleurons ligulés strictement femelles à leur périphérie.

Capitules du Séneçon jacobée, Poitiers bords de Boivre

En terme de pollinisation (et donc de reproduction) les Astéracées ont en quelque sorte initié l'ère industrielle du règne végétal! Marketing, efficacité, industrie... On ne fait pas dans la poésie champêtre, mais remarquez comme les fleurs à capitules vivent en parfaite adéquation avec leur temps (et donc le notre). Sur les 10 sauvages les plus obersvées dans les villes françaises (source Sauvages de ma rue), la moitié sont des Asteracées: Pissenlit, Laiteron potager, Laitue scariole, Séneçon commun et Vergerette du Canada. Alors si vous découvrez avec cet article les subtilités du capitule, sachez que vous avez forcément observés ceux ci à maintes reprises, et ce depuis votre tendre enfance...

Capitule de la Marguerite commune, Biard (86)

Enfin, regardons de près les fleurs de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium): si cette sauvage a l'allure d'une Ombellifère, elle n'en a que l'allure. Chacune des petites fleurs de ses corymbes est en réalité un capitule constitué de fleurons tubuleux et ligulés blancs (parfois rosés). On peut dire de ce membre de la famille Asteracée que ses inflorescences (composées) sont des corymbes de capitules... Pas moins!

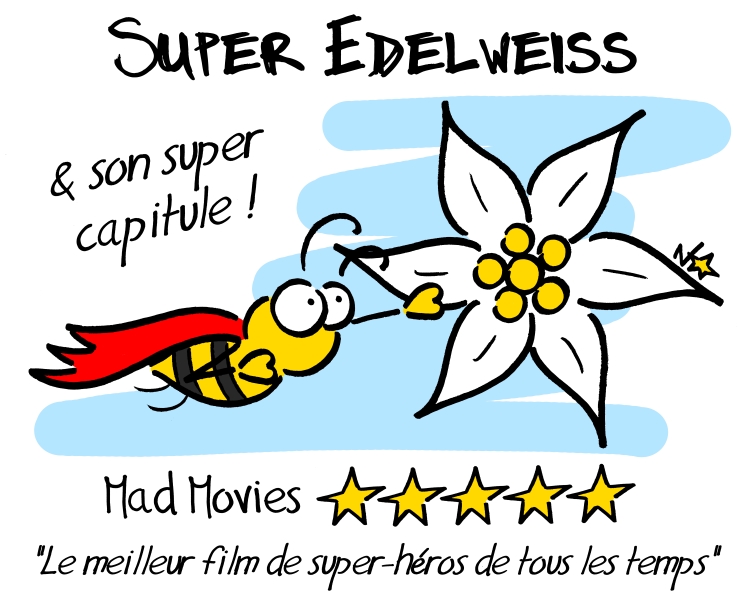

T’es comme Superman, mais sans les collants.

(90210 Beverly Hills, Rob Thomas)

Pourtant, même la légendaire Achillée s'incline devant l’Edelweiss (Leontopodium nivale), une montagnarde qu'on rencontrera peut être si l'on parvient à passer la barre des 1200 mètres d’altitude (même avec une échelle de pompier, c'est impensable dans le Poitou). L'Edelweiss rassemble des capitules jaunes (composés de fleurons tubuleux) par paquet de cinq ou six, et les entoure d'une couronne de feuilles blanches pointues et duveteuses (des bractées) qui revêtent l'allure de pétales. En somme, l’Edelweiss, une super Sauvage, a inventé le capitule de capitules, le super capitule!

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (4): les fleurs régulières

- Le vocabulaire de la botanique (5): les fleurs irrégulières

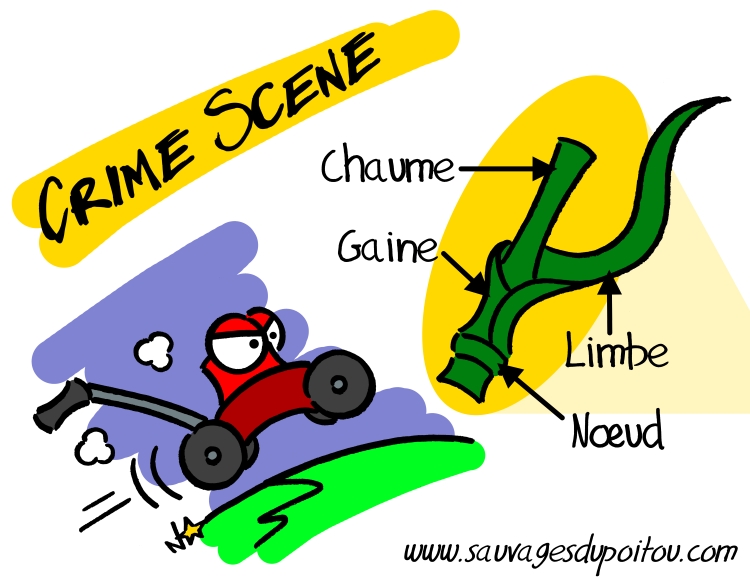

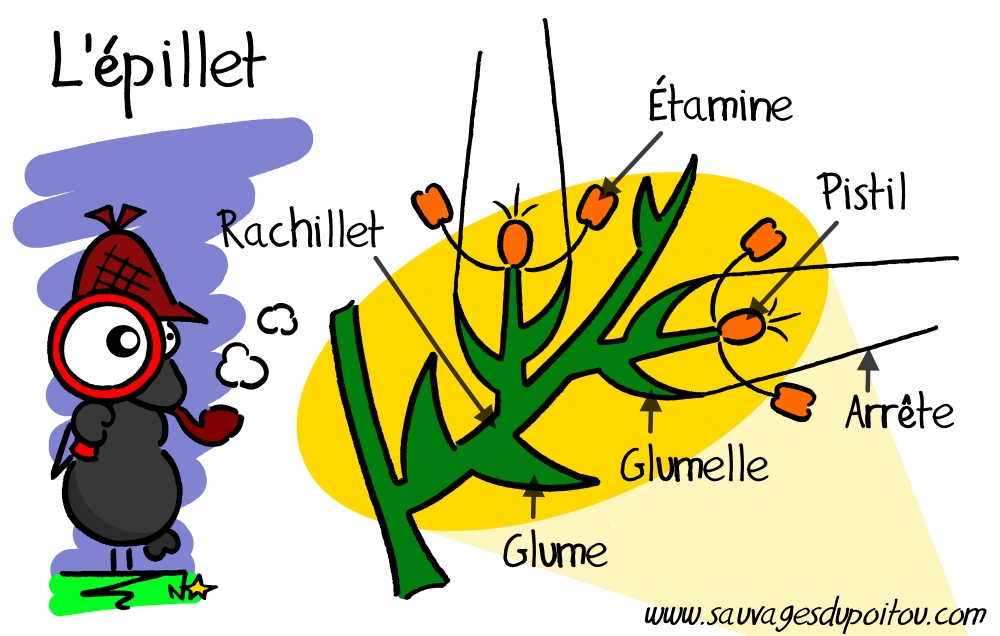

- Le vocabulaire de la botanique (7): Poacées, herbes, céréales, pelouses et gazons

Articles consacrés à la pollinisation par les insectes sur Sauvages du Poitou:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

Pour aller plus loin:

- L'inflorescence sur Wikipedia.