26/11/2017

26/11/2017

Lampsane commune sur le macadam, Poitiers quartier gare

Lapsana communis (Lampsane commune ou Géline en poitevin-saintongeais) appartient au vaste clan Asteraceae, la famille des fleurs à capitules (une inflorescence fournie qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique). La Sauvage adopte dès l'été une dégaine très citadine, le style «Pissenlit» (Taraxacum sect. Ruderalia), avec ses capitules jaunes entièrement composés de fleurons ligulés jaunes (comprenez de petites fleurs en forme de languettes). Elle rejoint donc le célèbre gang à pompons jaunes des Séneçons (Senecio vulgaris, Jacobaea vulgaris), des Laiterons (Sonchus sp), des Picrides (Picris hieracioide, Helminthotheca echioides) ou autres Laitues (Lactuca sp)...

Feuilles inférieures lyrées (lobées, avec un lobe terminal beaucoup plus grand que les autres) de la Lampsane, une bonne piste pour la reconnaître.

La Lampsane est une annuelle qui affectionne les sols enrichis en azote (amendements excessifs, pollution...). Ses colonies se ressèment très efficacement (un pied peut produire de 500 à quelques dizaines de milliers de graines) dans les jardins, les zones de friches, les bords de route, les parcs ou les bois près des ville...

Capitule de Lampsane, Poitiers bords de Boivre

A moins d'élever des lapins (qui raffolent de ses feuilles) et des poules (qui se régalent de ses graines, à tel point que la Sauvage est parfois surnommée Poule grasse), la Lampsane peut prendre ses aises au jardin de manière spectaculaire, la belle pouvant atteindre un bon mètre de hauteur.

Toute annuelle qu'elle est, le botaniste Gérard Guillot (Guide des plantes des villes et des villages chez Belin) note qu'on observe parfois quelques spécimens vivaces de Lapsana communis. Ces derniers seraient des reliques de cultures anciennes (des variétés sélectionnées par l'homme), la Sauvage étant autrefois domestiquée dans les potagers, probablement depuis les temps préhistoriques.

Les fruits (akènes) de la Lampsane ne possèdent pas d'aigrettes, ces petites soies chères aux Astéracées qui permettent à leurs semences de s'envoler... Une inaptitude au vol qui n'empêche pas la Sauvage de se ressemer efficacement et abondamment.

Il faut dire que la Sauvage en a sous la feuille: tout d'abord, la Lampsane est une bonne comestible, même si elle gagne en amertume avec l'âge, une caractéristique que l'on retrouve chez nombre d'Astéracées (Pissenlit, Laitues...). En salade, on préférera les jeunes rosettes aux vieux pieds, plus fournis mais amers (leur amertume est moindre après cuisson).

Lampsane commune, Poitiers bords de Boivre

La Lampsane est surtout une célèbre médicinale, réputée diurétique (son nom viendrait du grec lapadzo, littéralement «je purge») et antidiabétique. A la fin des années 90, une étude pharmaceutique lui reconnait pas moins de 40 constituants chimiques (sans dangers pour la consommation humaine), dont les fameuses lactones que renferme le latex de plusieurs Astéracées, en partie responsable de leur amertume. Leur éventuel usage thérapeutique reste à défricher, mais nul doute que la Lampsane est loin de nous avoir livré tous ses secrets...

- T'as de sacrés beaux seins toi, j'aimerais bien avoir les mêmes... Les miens à côté c'est Laurel et Hardy!

(La Soupe aux choux, Jean Girault)

Surnommée Herbe-aux-mamelles (Nipplewort en anglais), la Sauvage était autrefois (parfois encore aujourd'hui) utilisée en cataplasme pour soigner les engorgements, les congestions et les crevasses des seins des mères et des nourrices. Pour certains auteurs, c'est à la bonne vieille théorie des signatures que l'on doit cette croyance ancienne, les capitules (ou plus exactement les jeunes boutons formés par les capitules sur le point de s'ouvrir) pouvant rappeler des mamelons.

Jeune boutons floraux de Lampsane: il fallait avoir l'esprit drôlement placé pour y voir une grappe de mamelons, mais les naturalistes ont généralement l'esprit drôlement placé!

Pour aller plus loin:

- Lapsana communis sur Tela-botanica

- Lapsana communis : identification assistée par ordinateur

Chez la Lampsane, la ponte d’une petite guêpe spécifique (Timaspis lampsanae) peut provoquer un renflement sur la tige (une «galle»), dans lequel se cachent et se nourrissent les larves de l’insecte.

01/11/2017

01/11/2017

Circée de Paris ou «Herbe aux sorcières», Biard bords de Boivre (86)

- Oh! Une sorcière si mignonne...

- Kiki, pour vous servir!

(Kiki la petite sorcière, Hayao Miyazaki)

Circaea lutetiana (Circée de Paris) appartient à la famille Onagraceae, aux côté des Onagres, des Épilobes, des Fushias de nos jardins ou des Jussies (Ludwigia sp), les terribles pirates des étangs et des cours d'eau. Pourtant, à l'heure où les monstres d'Halloween défilent à notre porte, notre Sauvage n'endosse pas un costume de corsaire, mais plutôt celui d'une sorcière: Circaea lutetiana est surtout connue sous le nom d'Herbe aux sorcières... Encore des salades de magiciennes me direz-vous? Que voulez-vous, les sorcières, de même que les curés, furent d'excellentes botanistes en leur temps; il est normale que les Sauvages leur rendent hommage de temps en temps.

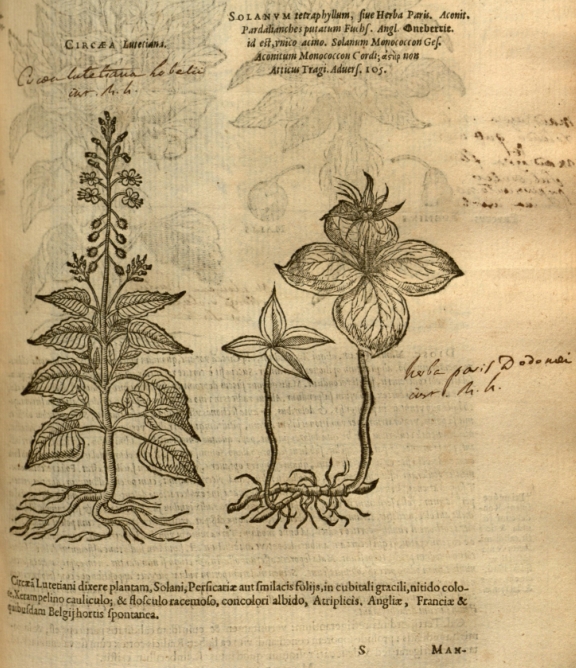

Prenez garde, Circaea lutetiana n'est pas n'importe quelle sorcière: elle emprunte son nom à Circé (Kirkê en version originale), une puissante magicienne dans la mythologie grecque. Experte en drogues, en poisons et reine des métamorphoses, Cirsé est surtout célèbre pour sa participation au casting de l'Odyssée de Homère, où elle change les compagnons d'Ulysse en porcs. On raconte que ce sont les botanistes Mathias de l'Obel — alias Lobelius — et Jacques Daléchamps avant lui (XVIème siècle) qui désignèrent la plante comme celle utilisée par l'enchanteresse pour préparer la potion permettant de transformer les marins en cochons!

Circée de Paris (à gauche) dans Plantarum seu stirpium historia de Mathias de l'Obel (1576)

Circaea lutetiana a côtoyé d'autres plantes sorcières dans les grimoires (Mandragore, Morelle...), mais on sait aujourd'hui qu'elle ne se démarque ni pour sa dangerosité, ni pour ses vertus médicinales. Reste qu'elle est fortement tannique et plutôt impropre à la consommation (sans parler du risque de se transformer en cochon?).

Circée de Paris, Ainhoa (64)

- Bonjour monsieur, y a-t-il une sorcière dans cette ville?

- Non... J'en ai pas vu depuis longtemps.

- Alors je vais m'installer ici! (...) Je me présente: je suis sorcière, je m'appelle Kiki!

(Kiki la petite sorcière, Hayao Miyazaki)

C'est peut-être pour la différencier d'une autre Circée, la Circée des Alpes (Circaea alpina), que notre Sauvage devint la Circée de Paris (lutetiana pour Lutèce, le nom romain de la capitale française), ou en quelque sorte, Titi la petite sorcière! Elle est cependant commune sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région méditerranéenne (protégée en Provence-Alpes-Côte d'Azur). A l'inverse, la Circée des Alpes est rare en France, présente en région méditerranéenne et dans le sud-est seulement.

Paire de pétales échancrés des fleurs de la Circée de Paris en été: on observe bien l'ovaire infère, une des caractéristiques du clan Onagraceae.

Circaea lutetiana est une vivace qui recherche les sols riches, humides et ombragés des forêts riveraines (près des rivières et des ruisseaux). Certains auteurs peu enclins à la magie pensent d'ailleurs que sa qualité de «sorcière» serait une déformation de «sourcière», sa présence signalant souvent la proximité d'un point d'eau.

Les feuilles opposées, ovales, acuminées, denticulées de la Circée de Paris.

Le port modeste de Circaea lutetiana (une cinquantaine de centimètres) est largement compensé par ses colonies très fournies, en particulier sur les sols fréquentés par l'homme. Ses rhizomes souterrains assurent une expansion efficace, et ses fruits s'agrippent aux animaux de passage, à la manière du Gaillet gratteron, pour se disperser jusque dans les villes et les jardins (voir notre article sur l'epizoochorie). Pour le botaniste hollandais Herman Boerhaave (XVIIIème siècle), la Sauvage est liée à Circé à cause de ses fruits: les semences s'accrochent aux passants comme Circé attrape les voyageurs de passage. Ceux qui ont lu l’Odyssée savent combien Ulysse et ses compagnons ont eu du mal à se défaire de la magicienne, un brin collante; d'autres diront que Circé était juste attachante, à l'image de notre Sauvage, discrète, mais pas moins ensorcelante!

Fruits de la Circée de Paris (des capsules velues) qui restent visibles très longtemps en hiver, à l'affut des bas de pantalon des aventuriers.

Pour aller plus loin:

- Circaea lutetiana sur Tela-botanica

30/08/2017

30/08/2017

Galeopsis tetrahit, Biard (86)

Galeopsis tetrahit est une de ces rares Sauvages qui porte le même nom en latin comme en français (d'après le référentiel de l'INPN, elle a bien sûr en pratique des surnoms pittoresques suivant les régions, tels que Chanvre sauvage ou Chanvre bâtard). Membre évident des Lamiaceae, le clan des Sauvages à fleurs en forme de bouche (voir notre article complet sur ce sujet), le Galéopsis tetrahit porte fidèlement, jusque dans son nom, sa gueule grande ouverte: Galeopsis est littéralement en grec «celui qui a l'aspect de la belette».

Fleurs purpurines du Galéopsis tetrahit à la fin de l'été: une corolle en tube muni de deux lèvres. La lèvre supérieure est hérissée de poils, comme pour dire aux butineurs: «c'est en dessous qu'il faut se poser!»

Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?

(Johnny Hallyday, Ma gueule!)

Difficile de dire si les fleurs du Sauvageon ressemblent à un museau de mammifère, mais souvenez vous qu'une autre Lamiacée, le Lamier jaune (Lamium galeobdolon), portait déjà le sobriquet de «celle qui pue la belette» (traduction de galeoblolon en grec). Il faut croire que Carl von Linné, le saint patron des botaniste, était dans sa période belette lorsque qu'il baptisa les deux spécimens!

A l'image des nombreux Lamiers, ses proches cousins, on pourrait confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie (Urtica dioica). Le Lamier jaune (Lamium galeobdolon) est surnommé «Ortie jaune», le Lamier blanc (Lamium album) «Ortie morte», le Lamier pourpre (Lamium purpureum) «Ortie rouge»... Le Galéopsis tetrahit s'en sort mieux que ses congénères puisque beaucoup préfère l’appeler «Ortie royale»! Une référence à son port prestigieux (jusqu'à 1 m de hauteur), ou à ses couronnes d'épines (ses calices) qui peuvent surprendre celui qui s'y frotte.

Calice hérissé de 5 pointes du Galéopsis tetrahit (notez le renflement caractéristique de la tige sous les nœuds).

C'est bien sûr un tort que de confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie. De plus, un œil averti notera quelques excentricités qui démarquent le Galéopsis tetrahit de ses cousins Lamiers: ses feuilles présentent des nervures pennées (rangées comme des arrêtes de poisson), alors que les Lamiers affichent un réseau de nervures complexes (réticulées). Coquetterie supplémentaire, on peut observer un léger renflement sous chaque nœud le long de la tige.

le Galéopsis tetrahit est une annuelle assez polymorphe qui colonise les lisières et les clairières des forêts alluviales. Ailleurs (friches, bord des routes ou dans votre jardin), il signe des sols frais mais lumineux, riches et chargés en matière organique végétale. Son expansion peut se montrer exubérante lors des coupes forestières, le Sauvageon prenant tous ses concurrents de court (jusqu'aux jeunes pousses d'arbres) dès le retour de la lumière. Introduite dans le nord des États-unis au cours du 20ème siècle, sa vigueur lui doit d'être considérée comme une invasive potentielle outre Atlantique.

Alors je vais tenter de l'anglo-normand. Avec un petit chromosome de tarbais pour améliorer les antérieurs. Qu'est ce que t'en penses?

(Le cave se rebiffe, Gilles Grangier)

Dans la nature, des hybridations entre espèces proches sont toujours possibles. Elles aboutissent le plus souvent à l'apparition de spécimens aussi fascinants que stériles (tout le monde connait le cas du mulet, croisement entre un âne et une jument).

Dans le domaine très créatif du végétal, il n'est pas rare que ces hybridations produisent de nouvelles espèces fertiles: c'est le cas pour notre Galéopsis tetrahit, qu'on sait aujourd'hui issu de l'hybridation naturelle entre d'autres Galéopsis (G.speciosa et G.pubescens). Son nom d’espèce, tetrahit, exprime le doublement de ses chromosomes: le Galéopsis tetrahit est «tétraploïde», c'est à dire qu'il possède un double stock de chromosomes issus de ses parents, dont les bagages chromosomiques dissemblables ne pouvaient que s’additionner, pas s'assembler.

Très mellifère, l'Ortie royale offre un festin de roi aux butineurs.

Tout hybride qu'il est, le Galéopsis tetrahit n'en reste pas moins une Lamiacée: il est mellifère, aromatique et médicinal. Réputé antianémique, reminéralisant et astringent (pour sa haute teneur en silice et en tannin), le Sauvageon est bien sûr comestible, même si sa consommation n'est pas chose courante. On peut lire dans les ouvrages de l'ethnobotaniste François Couplan que les feuilles du Galéopsis tetrahit auraint été consommées régulièrement en Pologne, bouillies et servies avec de la pomme de terre, de la farine d'avoine et du lait. Reste que sa forte odeur risque de dissuader les cueilleurs: pour certains, le Galéopsis tetrahit se caractéristique d'avantage par un parfum de belette que par une gueule de belette!

Pour aller plus loin

- Galeopsis tetrahit sur Tela-botanica

- Galeopsis tetrahit: identification assistée par ordinateur

Chrysomèles du Galéopsis (Chrysolina fastuosa) dos à dos sur le Galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia), une des 10 autres espèces de Galéopsis présentes en France.