14/10/2018

14/10/2018

Forts de notre vocabulaire permettant de décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les fleurs régulières, irrégulières et leur agencement (inflorescences), nous sommes fin prêts à aborder l'automne, saison des fruits s'il en est une. Si les fleurs l'emportent généralement dans le cœur des promeneurs, les fruits qui leurs succèdent n'en sont pas moins pourvus d'élégance ou d'ingéniosité: souvenez-vous de notre comédie musicale consacrée aux grand voyage des semences, où il était question des milles et une ruses inventées par les Sauvages pour propulser leurs graines vers de nouveaux horizons.

Au jour, on est partis chez moi discuter de l'amour et des fruits (...)

Des pommes, des poires et des scoubidoubi-ou ah!

(Des pommes des poires, Sacha Distel)

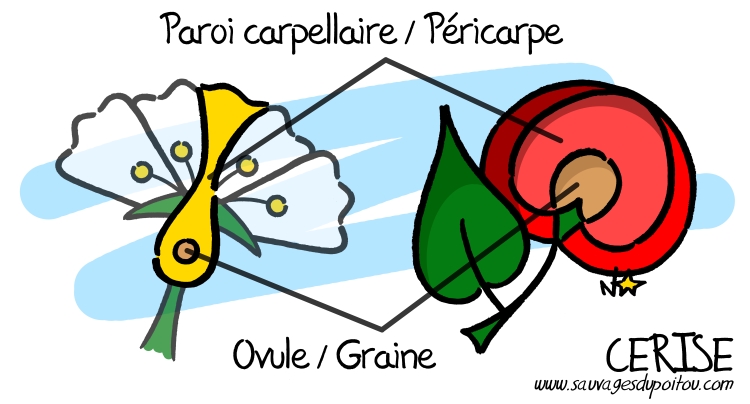

En botanique, le fruit est un organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Il est issu de la transformation du pistil - c'est à dire du (ou des) carpelle(s) - après la fécondation des ovules. Souvenez-vous de notre fleur «vraie»: après fécondation, les ovules deviennent des graines alors que les parois carpellaires deviennent l'enveloppe protectrice des graines qu'on appelle péricarpe. Considérons une cerise:

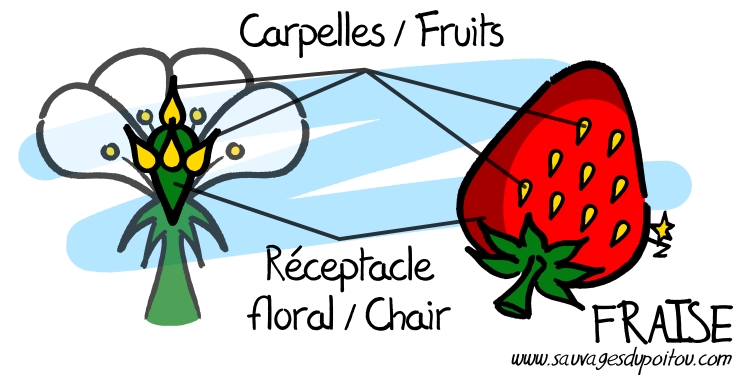

Si la cerise est un fruit simple (ce qui n'enlève rien à ses qualités), la métamorphose d'autres fruits peut-être plus tarabiscotée. Ainsi, chez la fraise, la partie charnue est issue de la transformation du réceptacle floral. Les petits points jaunes à sa surface correspondent à chaque carpelle et sont pour ainsi dire les véritables fruits... Pour la fraise, on parle de «faux fruit», car ce qu'on considère communément comme étant le fruit ne résulte pas seulement de la transformation du pistil.

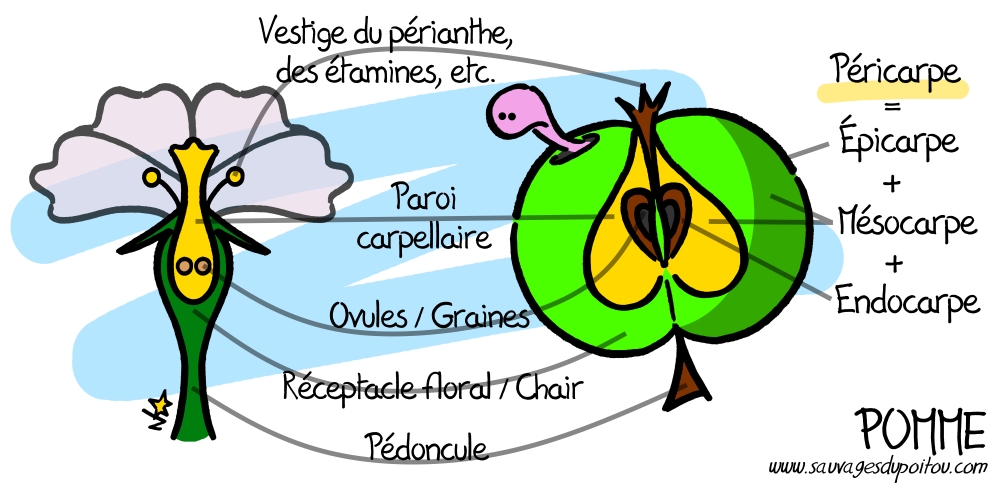

Coupons maintenant les cheveux en quatre, ou plus exactement une pomme en deux. La partie que l'on croque se compose de l'ancien réceptacle floral ET de la paroi carpellaire, formant ensemble une masse charnue continue.

Le péricarpe (l'ensemble de l'enveloppe protectrice des graines) est toujours formé de trois couches distinctes. Dans le cas de cette pomme, la première couche est la peau à l'extérieure, ou épicarpe. La seconde est la partie médiane charnue, ou mésocarpe. Enfin, au cœur, l'endocarpe cartilagineux délimite les loges qui renferment les graines.

La crête iroquoise des akènes plumeux de la Clématite vigne blanche

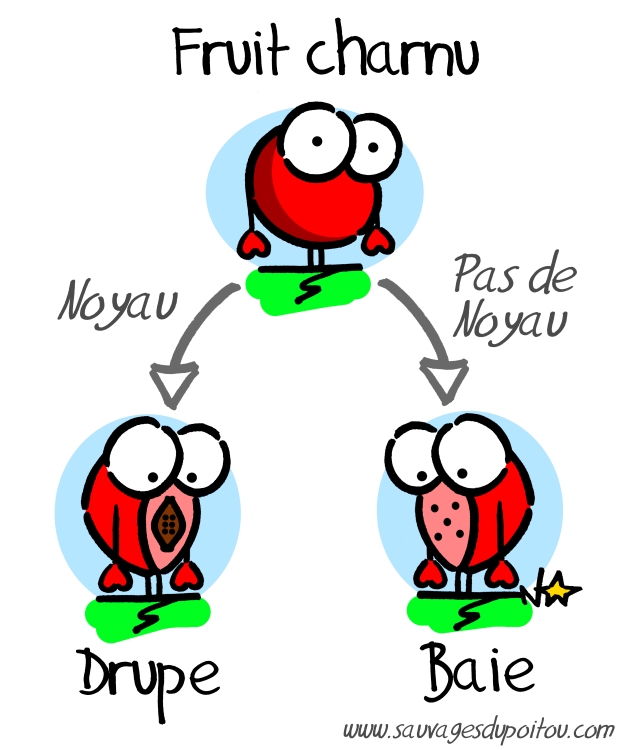

Les fruits charnus sont de deux sortes: les drupes et les baies. C'est la qualité de l'endocarpe, la couche la plus proche de la graine, qui nous permet de distinguer l'une de l'autre. Si l'endocarpe est dur, autrement dit si un noyau protège les graines, c'est une drupe (cerise, olive, noix...). A l'inverse, si l'endocarpe est tendre, autrement dit si la graine est directement en contact avec la partie charnue, c'est une baie (tomate, raisin, concombre...).

A moins d'autopsier minutieusement les fruits, la distinction n'est pas toujours pas évidente... De plus, certains spécimens viennent compliquer l'examen. Une datte ou un avocat, pour les exemples les plus connus, ne possèdent pas de noyau, mais une grosse graine très dure: ce sont des baies. Une mûre est composée d'un amas de petits «fruits» contenant un minuscule noyau (suffisamment gros pour se coincer dans nos dents). On parle dans ce cas d'un amas de drupes, ou plus exactement de polydrupe.

Fruit de la Ronce (Rubus sp): une polydrupe... La mûre (l'amour?) est plus fort que tout!

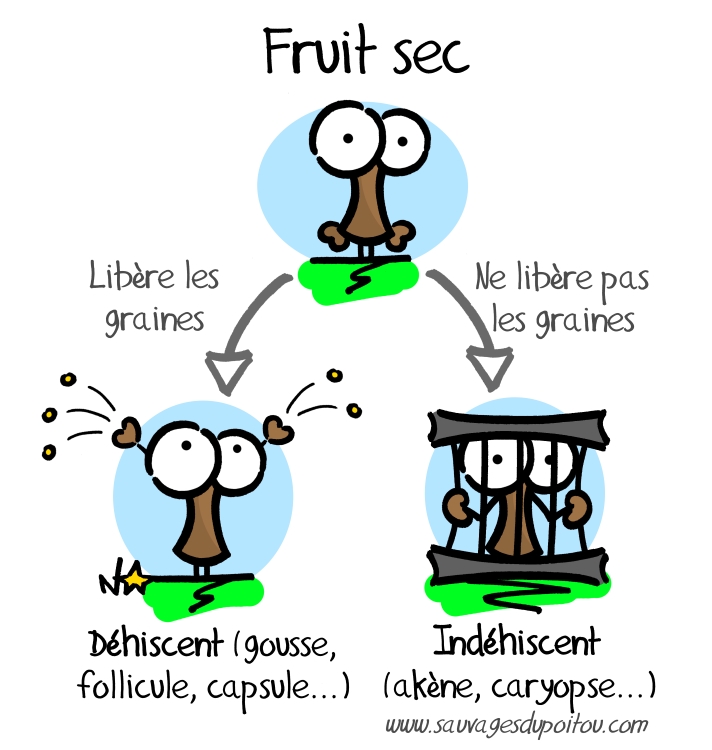

Intéressons-nous maintenant aux fruits secs; pas tant les raisins ou les bananes séchées que vous cachez dans votre besace, mais aux fruits dont le péricarpe est constitué de tissus durs et minces. Là aussi, on distingue deux sortes de fruits secs: les fruits secs déhiscents et les fruits secs indéhiscents.

Les fruits secs déhiscents sont des fruits secs qui s'ouvrent spontanément pour libérer leurs graines, avant même d'être tombé sur le sol. La palette des possibilités est riche, on ne donnera ici que quelques exemples courants:

La gousse (que les botanistes appellent aussi «légume», ça se complique sur la carte du menu) est typique des «légumineuses» et s'ouvre par deux fentes de chaque côté. Ici les gousses toxiques de la Coronille changeante (Coronilla varia).

Le follicule, qui ne s'ouvre que par une seule fente. Ici, les follicules de l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus).

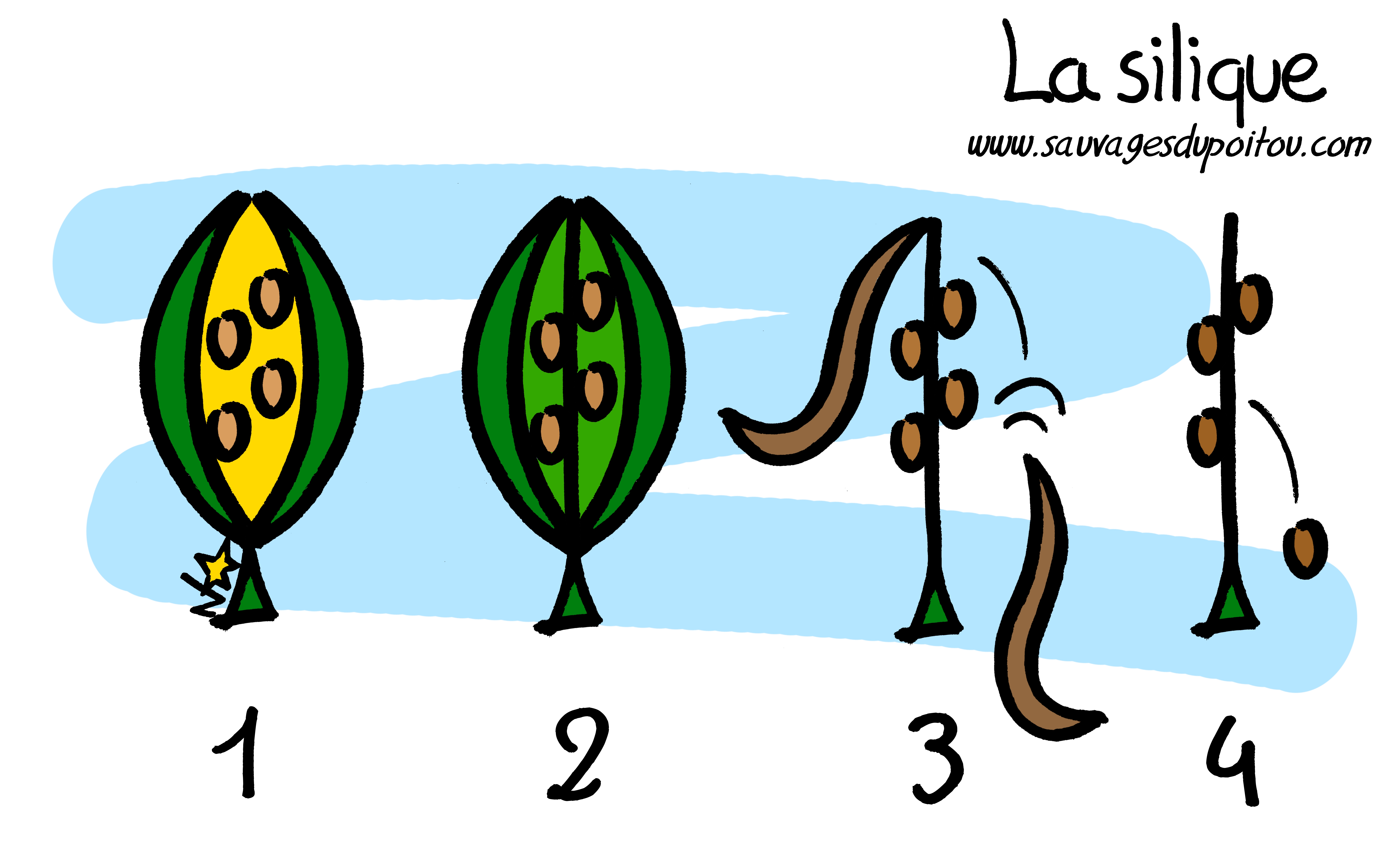

Enfin, la capsule qui s'ouvre selon des fentes (ou des dents, des pores, des clapets, des couvercles...) multiples, spécifiques et/ou successives... A titre d'exemple et pour faire court - les capsules mériteraient un article à elles seules - ne citons ici que la modalité d'ouverture la plus courante chez les capsules des Brassicacées, nommées siliques.

De l'autre côté, les fruits secs indéhiscents sont des fruits secs qui ne s'ouvrent pas spontanément pour libérer leurs graines. Il faudra donc que l'embryon de la plante déchire son enveloppe en germant ou que l'enveloppe se décompose. Le plus grand représentant des fruits secs indéhiscents est l'akène, qui est constitué d'une graine unique (on parlera plutôt de caryopse chez les Poacées).

Chez les Astéracées, l’akène est souvent équipé de soies (réunies en un bouquet nommé aigrette) permettant aux semences de voler. Le fruit étant un critère d’identification important, il n’est pas rare de lire dans les flores des descriptifs poussés sur leur aspect: sont-ils lisses, ridés, glabres, pubescents…? De même, on peut dépeindre avec précision jusqu’aux soies d’un akène volant: sont-elles lisses, denticulées, plumeuses (hérissées de poils fins)…?

Observons quelques akènes pris au piège dans une toile d'araignée au jardin... de haut en bas et de gauche à droite: plumeux pour la Picride éperviaire (Picris hieracioides) / Rougeâtres, surmontés d'un long pied qui porte les soies plumeuses pour la Picride fausse viéprine (Helminthotheca echioides) / Ovales, écrasés et surmontés de plusieurs rangées de soies lisses pour le Laiteron potager (Sonchus oleraceus) / Allongés avec un sommet épineux, surmontés d'un long pied qui porte les soies lisses pour le roi Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia).

Pour aller plus loin:

- Les différents types de fruits sur le site de l'université de la Sorbonne

- Les différents type de fruits sur le site Floranet

10/07/2017

10/07/2017

Ce billet est le premier d'une catégorie d'articles sur le blog, «La botanique joyeuse», qui sera consacrée à l'initiation sauvage et décomplexée de la biologie végétale. L'occasion, j’espère, de faire quelques découvertes dignes de l'université de magie de Poudlard (l'école du jeune sorcier Harry Potter)... Car l'étude du vivant est rarement chose ennuyante.

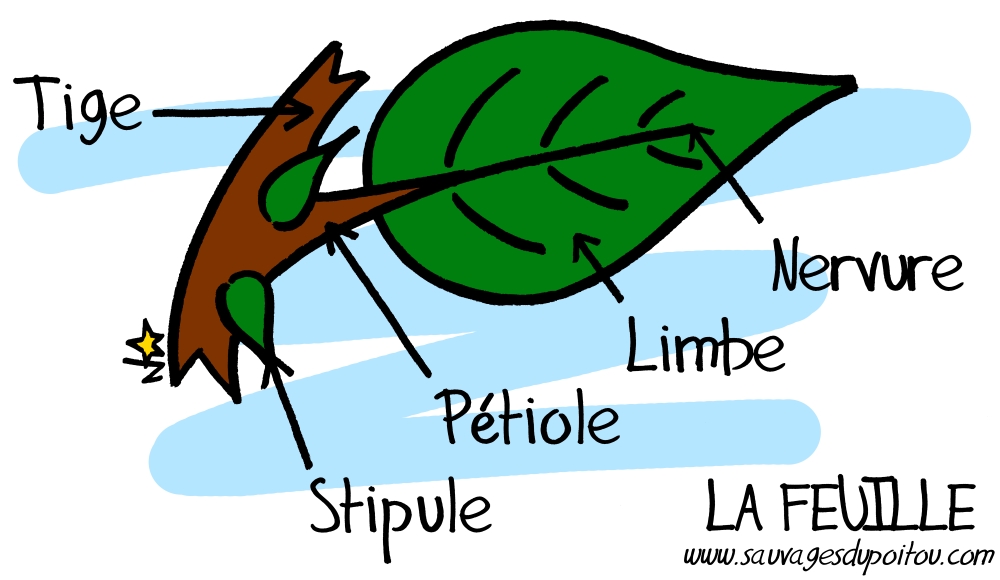

Notons au passage la présence (ou l’absence) de stipules: une paire de petites feuilles situées de part et d’autre de la base du pétiole. Celles-ci peuvent être foliacées (c’est-à-dire avoir l’apparence d’une feuille), membraneuses, exubérantes, miniaturisées à l’extrême, réduites à l’état d’épine, de glande ou inexistantes… La nature, bien plus que la langue française, fourmille de cas particuliers!

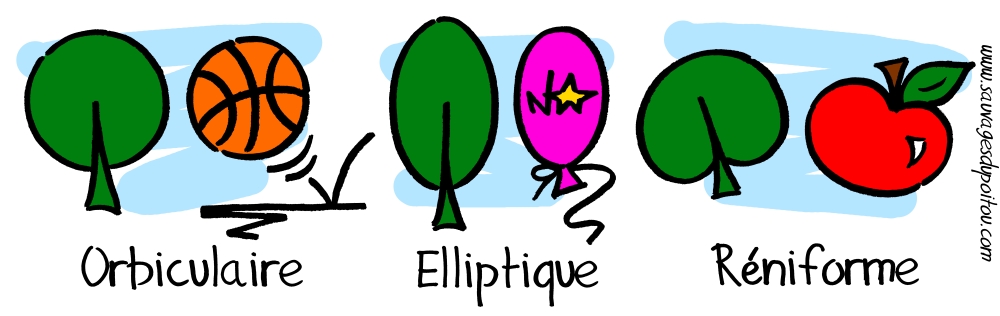

Nous commençons avec des adjectifs permettant de décrire des feuilles «simples», c'est à dire des feuilles dont le limbe est composé d'une seule et unique partie continue. Et si les feuilles sont simples, le vocabulaire qui leur est associé ne l’est pas toujours… Notre imagination (dans imagination se cache le mot image) sera d’une grande aide pour mémoriser les planches suivantes :

Orbiculaire : de forme circulaire.

Elliptique : de forme ovale.

Réniforme : en forme de rein ou de haricot (arrondie au sommet).

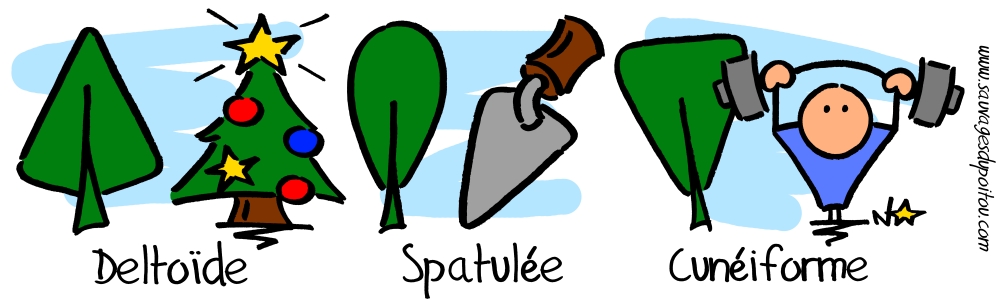

Deltoïde : de forme triangulaire.

Spatulée : en forme de spatule (arrondie au sommet, graduellement rétrécie à la base).

Cunéiforme : en forme de triangle inversé.

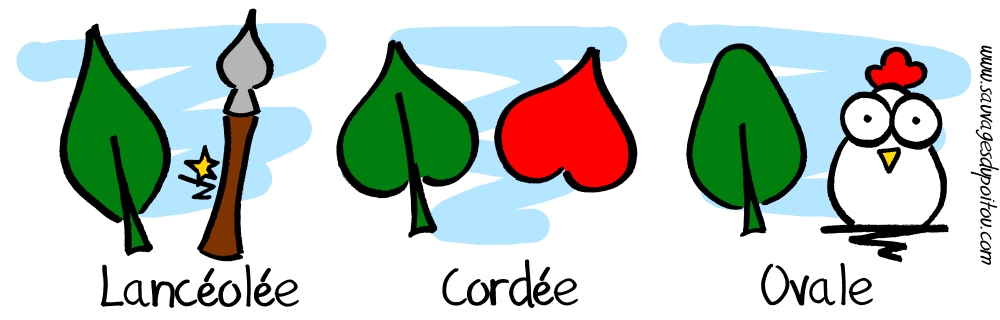

Lancéolée : en pointe aux deux extrémités, plus large du côté de la base.

Cordée : dont la base forme deux arrondis, à l’image d'un cœur.

Ovale : en forme d’œuf (plus large à la base qu'au sommet).

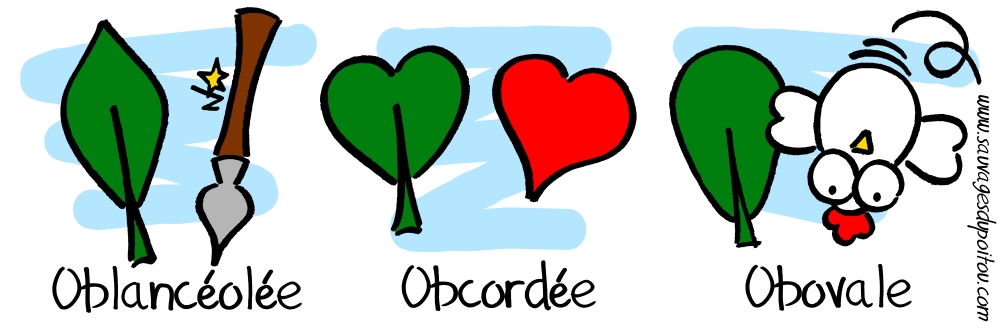

Oblancéolée : en pointe aux deux extrémités, plus large du côté du sommet.

Obcordée : dont le sommet forme deux arrondis, à l'image d'un cœur.

Obovale : en forme d’œuf (plus large au sommet qu'à la base).

Aciculaire : en forme d'aiguille.

Oblongue : allongée, base et sommet presque parallèles ou arrondis.

Linéaire : allongée et étroite, bords parallèles.

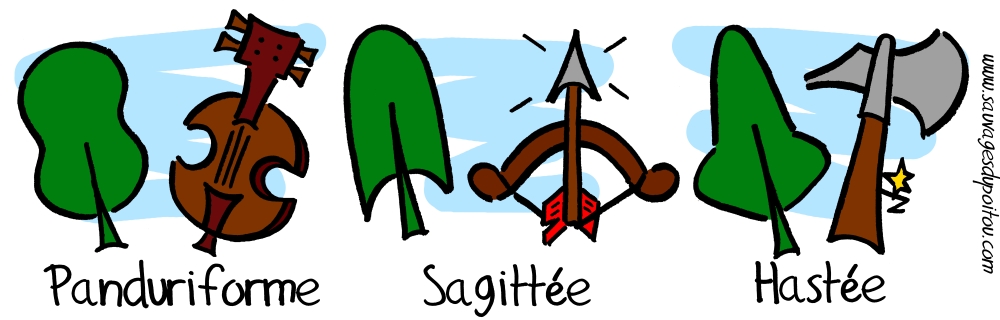

Panduriforme : étranglée ou échancrée sur les côtés, à l'image d'un violon.

Sagittée : dont la base présente deux lobes étroits, en forme de fer de flèche.

Hastée : dont la base présente deux lobes divergents, en forme de fer de hallebarde.

Ensiforme: en forme de glaive, épaisse le long de la nervure centrale, tranchante sur les bords.

Lyrée: dont le lobe supérieur est arrondi et plus grand que les lobes inférieurs, à l’image d’une lyre.

Falciforme: en forme de faux.

Rhomboïdale : en forme de losange.

Flabellée : en forme d’éventail, semi circulaire.

Tronquée : dont le sommet est comme coupé.

Aristée : dont le sommet se termine par une arête (pointe longue et dure).

Acuminée : dont le sommet se termine brusquement en pointe.

Émarginée : dont le sommet est taillé en angle rentrant, comme coupé aux ciseaux.

La vie rentrant difficilement dans des cases bien rangées, un terme n'exclut pas forcément les autres. C'est pourquoi il est recommandé d'user et d'abuser de ce vocabulaire en combinant autant de mots que nécessaire pour parvenir à décrire ce qui se présente sous nos yeux (Quelle est la forme générale de la feuille? Comment est sa base? Son sommet?). Et avant de faire nos premiers travaux pratiques, observons également le bord du limbe (la marge):

La liste est loin d'être exhaustive... Déjà, ces quelques définitions en appellent d'autres! Par exemple, en fonction du nombre de lobes sur le bord de la feuille, on parle de feuille bilobée (2 lobes), triolobée (3 lobes), quadrilobée (4 lobes), pentalobée (5 lobes ), etc. Le réservoir à mots semble inépuisable!

De gauche à droite et de haut en bas: feuilles rhomboïdales de l'Arroche halime (Atriplex halimus), spatulées crénelées de la Pâquerette (Bellis perennis), panduriformes de la Patience élégante (Rumex pulcher) et réniformes denticulées du Pétasite odorant (Petasites pyrenaicus).

Suite des leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (2): nervures et feuilles composées

- Le vocabulaire de la botanique (3): pétiole et phyllotaxie

Pour aller plus loin :

- Les formes foliaires sur Wikipédia

- Description générale de la feuille sur le site des Jardins du Gué

16/04/2017

16/04/2017

Mouron des oiseaux, Poitiers bords de Boivre

Stellaria media (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux ou Maurion en poitevin-saintongeais) appartient aux Caryophyllacea, une famille dont les membres présentent souvent un squelette caractéristique: lorsqu'une fleur apparait au bout d'un rameau, la croissance de ce dernier s'arrête. Deux axes secondaires poussent alors sous la fleur, au bout desquels apparaitront les fleurs suivantes, et ainsi de suite...

Stellaria media est une annuelle qui se resème efficacement (jusqu'à cinq générations peuvent se succéder par an depuis une seule plante). Ses graines ont besoin de lumière pour germer; c'est pourquoi on la voit surgir de toute part dans les potagers dès que le sol est brassé et retourné, les semences remontant à la surface.

Stellaire intermédiaire au printemps, Poitiers bords de Boivre

Ses colonies sont rarement mal considérées: son feuillage lisse et persistant offre un couvert appréciable — et nourricier car elle capte l'azote — pour le sol en hiver (bien qu’annuelle, Stellaria media survit parfois au delà de son premier anniversaire). Ses colonies les plus imposantes peuvent être le signe d'un

sol équilibré et fertile, où les bactéries aérobies assurent une bonne

fonction digestive de la matière organique. Mais n'en faites pas un credo absolu: la Sauvage sait aussi se contenter de parcelles moins classieuses, voir d'un simple trottoir!

Stellaria media fleurit toute l'année durant, en dehors des périodes de gel. Ses petites fleurs blanches présentent cinq pétales entièrement échancrés, à tel point qu'elles semblent composer une étoile à dix branches: Stella est l'«étoile» en latin.

Fleurs de la Stellaire intermédiaire: 5 pétales entièrement échancrés plus courts que les 5 sépales, 3 à 5 étamines autour de 3 styles (contre 5 styles pour la plupart des Céraistes).

Par coquetterie sans doute, la tige est parcourue d'une seule ligne de poils qui passe d'un côté à un autre à chaque nœud; assurément un bon moyen de ne pas confondre la belle avec les nombreux Céraistes (Cerastium sp), d'autres Sauvages du clan Caryophyllacea aux fleurs blanches et aux allures similaires (du moins de loin).

Tige de la Stellaire intermédiaire: une ligne de poil bien caractéristique.

La Stellaire intermédiaire est une Sauvage au visage familier. Il existe pourtant d'autres taxons plus confidentiels qui devraient nous inciter à vérifier deux fois son identité lorsqu'on la croise: à commencer par la Grande Stellaire (Stellaria negleta), une sœur jumelle probablement confondue la plupart du temps avec la Stellaire intermédiaire, d'où le peu de données dont on dispose quant à sa répartition. Elle se distingue par sa grande taille, ses pétales égalant ou dépassant les sépales et sa dizaine d'étamines (l'observation à la loupe binoculaire des semences est un critère plus fiable, mais délicat sur le terrain). En second lieu, la Stellaire pâle (Stellaria pallida) qui affectionne les sols pauvres et secs (avec une répartition essentiellement méditerranéenne): nettement plus petite que la Stellaire intermédiaire, la Stellaire pâle présente des fleurs fermées, généralement dépourvues de pétales, ou avec des pétales minuscules. En botanique, rien n'est jamais définitivement simple, mais c'est là que réside le jeu et surtout le plaisir!

C’qui est embêtant dans les oiseaux c’est le bec.

(Bernie, Albert Dupontel)

Les graines que Stella media produit en grande quantité (2.000 à 20.000 graines par pieds!) dans ses capsules sont appréciées des volatiles, d'où son surnom de «Mouron des oiseaux». En réalité, pas besoin d'avoir un bec et des ailes pour apprécier la belle: Stella media est une célèbre comestible, crue ou cuite, riche en calcium, silice, magnésium et vitamine C. Jadis, c'est la corporation des marchands de Mouron qui se chargeait d'aller cueillir la Sauvage pour la vendre sur les marchés en criant «Du mouron pour les p’tits oiseaux, un sou la botte!» (je vous recommande vivement la lecture de l'article haut en couleur du site France Pittoresque: Chasseurs de plantes des environs de Paris).

Feuilles ovales de la Stellaire intermédiaires, longuement pétiolées à la base, sessiles en haut des tiges, bonnes pour la salade!

Au Japon, la tradition fête les «sept herbes» au début du mois de janvier. Ce jour (Nanakusa-no-sekku) célèbre le retour de la végétation et le printemps à venir. Les japonais partagent en famille un gruau de riz accompagné des pousses de sept herbes sauvages, notre Mouron des oiseaux faisant partie du lot. Si le mélange est aujourd'hui vendu en sachet dans les supermarchés, il convenait autrefois de hacher sa récolte tout en chantant une comptine: «Avant que les oiseaux du continent s'envolent vers le Japon, je hache les sept herbes...». Bonne idée: mangeons le Mouron avant que les oiseaux ne le mangent!

Attention si vous partez en quête d'un casse-croute nippon à travers le jardin: prenez garde à un dernier piège, le Mouron rouge (Anagallis arvensis), un faux cousin légèrement toxique, présente des parties aériennes proches du Mouron des oiseaux hors floraison (les fleurs vermeilles du Mouron rouge signalant facilement la traitresse à maturité). En l'absence de fleurs, les petits points bruns sous les feuilles du Mouron rouge peuvent nous aider à identifier la Sauvage impropre à la consommation, et d'éviter de se faire du mouron intestinal!

Sous les feuilles du Mouron rouge (Anagallis arvensis)

Pour aller plus loin:

- Des idées recettes autour du Mouron des oiseaux sur le blog Sauvagement-bon

- Le Mouron des oiseaux à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Stellaria media: identification assistée par ordinateur

- Stellaria media sur Tela-botanica

- Stellaria negleta sur Tela-botanica

- Stellaria pallida sur Tela-botanica

Stellaire aquatique (Myosoton aquaticum), une Caryophyllacée des zones humides qui se distingue de la Stellaire intermédiaire de par ses grandes feuilles ovales et pointues (2 à 8 cm) et ses grandes fleurs (15 mm) à 10 étamines.