04/12/2018

04/12/2018

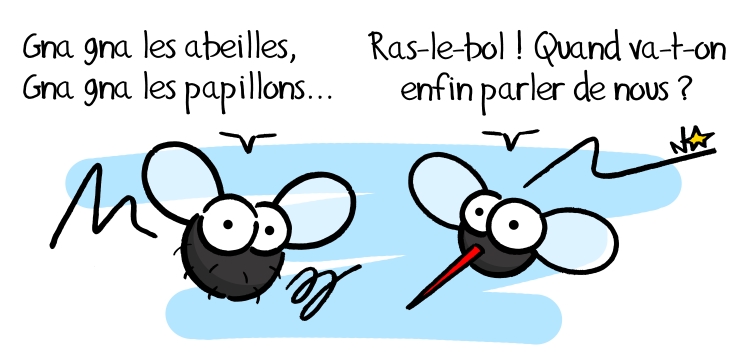

Les fleurs, comme on le sait, sont des êtres délicats. Or, dans notre premier article consacré aux insectes pollinisateurs, nous avons survolé un gang de rustres plus proches de la tondeuse à étamines que de la paille à nectar: les coléoptères. Nous avons vu que ceux-ci correspondent au stade le plus primitif des butineurs. Heureusement, l’évolution des espèces a donné vie à des amateurs de fleurs plus courtois, j’ai nommé les diptères, c’est-à-dire les mouches et les moustiques. Suceurs, piqueurs, casse-pieds, ces insectes n’ont pas bonne presse chez l’homme mais ce serait commettre un délit de faciès que de les rejeter d’un bloc car si les mouches et les moustiques nous font râler, les fleurs, de leur côté, les considèrent comme des alliés précieux.

Comparés aux coléoptères, les diptères possèdent de nombreux avantages. D’abord, leur poids plume qui n’abîme pas les fleurs. Leur vol est souvent rapide et sûr, faisant d’eux des butineurs précis qui ne perdent pas de temps à chercher le nectar. D’autre part, leur corps est velu, mieux à même de fixer le pollen (certains coléoptères sont glabres). Enfin, leur appareil buccal les apparente plus à des siroteurs qu’à des vaches, ce qui leur évite de ravager l’intérieur des fleurs. Exit les bouches broyeuses, bonjour l’invention de la trompe, brevet qui sera repris par les papillons! Sur ce point, distinguons deux types de diptères:

Le labium entièrement déployé de cette mouche (Stomorhina lunata) sur le disque nectarifère d’une fleur de Lierre grimpant lui permet de lever une patte tout en gardant l’équilibre!

Hélas pour l’ensemble de nos Sauvages, les diptères n’ont pas tous les mêmes performances de pollinisation. Certains sont même de piètres butineurs car s’ils savent tirer la langue, celle-ci

est un poil courte. De fait, ils ne peuvent utiliser que des fleurs aux nectaires (glandes

produisant le nectar) facilement accessibles comme celles de certaines Apiacées. A la belle saison, rapprochez vous des ombelles de la Carotte sauvage (Daucus carota) ou de l'Angélique des bois (Angelica sylvestris) pour observer de nombreuses mouches très affairées. Ou mieux: posez vous derrière un massif de Lierre grimpant en automne, les allées et venues autour de ses fleurs généreuses sont incessantes...

En l’automne, le nectar du Lierre grimpant attire une foule de diptères: ici un groupe de moucherons (Apiloscatopse flavicollis et des Chironomidae)...

...Là une mouche Tachinaire (Tachina sp., probablement Tachina fera)

(Californication, Tom Kapinos)

Parmi ces mouches, remarquons toutefois certaines un peu mieux outillées. Il s’agit de membres de la famille des Syrphidae. Les syrphes possèdent un labium un peu plus long (5-10 mm) que la moyenne des mouches, ce qui leur permet de sonder des fleurs plus profondes et d’élargir la gamme des Sauvages visitées: on les observe ainsi sur un grand nombre de familles de fleurs (Apiacées, Rosacées, Astéracées…). De plus, comme ils sont essentiellement floricoles (alors que de nombreux diptères sont polyphages), les syrphes sont des pollinisateurs plus assidus que les autres mouches. Autre particularité: ils consomment le nectar mais aussi le pollen, comportement plus rare chez les diptères. Tout le monde connaît les plus petits des syrphes, à l'abdomen fin rayé de noir et jaune, qui savent voler sur place, souvent à hauteur d’homme. Les autre syrphes, plus gros, sont souvent confondus avec les guêpes, les bourdons ou les abeilles qu’ils imitent pour dissuader leurs prédateurs.

Le Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) n’a rien à envier à la Patrouille de France : c'est un adepte du vol stationnaire et des pirouettes aériennes!

Parmi les syrphes, les éristales se font passer pour des abeilles… Ici: l’Éristale gluante, Eristalis tenax, sur une fleur de Séneçon du Cap.

Les éristales se ruent vers ce bar à sirops qu’est l’Angélique sylvestre (Angelica sylvestris)!

Enfin, c’est parmi les prédateurs et les parasites - ceux dotés d’une langue bien développée - qu’on trouve les diptères les plus aptes au butinage: ils sont capables de trouver le nectar jusqu’au fond des fleurs à corolle étroite. Il en va ainsi de nos célèbres moustiques dont les mâles (qui ne nous piquent jamais) et les femelles (qui nous piquent à l’occasion) peuvent utiliser leur trompe pour aspirer le nectar au plus profond des fleurs. Toutefois, attention: ce n’est pas parce que l’outil de travail des moustiques est performant qu’ils comptent parmi les plus gros pollinisateurs, loin de là!

Parmi ces champions de l’aspiration en profondeur, la palme d’or revient aux bombyles, ces étranges mouches (et parasites d’autres insectes) à langue effilée (10-12 mm), ultra-réactives et capables de butiner en vol stationnaire comme les colibris! Contrairement à l’ensemble des diptères convoitant des nectars moyennement riches en sucres, syrphes et bombyles ont besoin de beaucoup d’énergie pour effectuer leurs vols virtuoses, ce qui en fait de grands amateurs de nectars concentrés.

Un colibri en peluche (idéal pour ramasser le pollen) avec une épée en guise de bec? Non, un Grand Bombyle (Bombylius major) butinant un Muscari à grappe (Muscari neglectum).

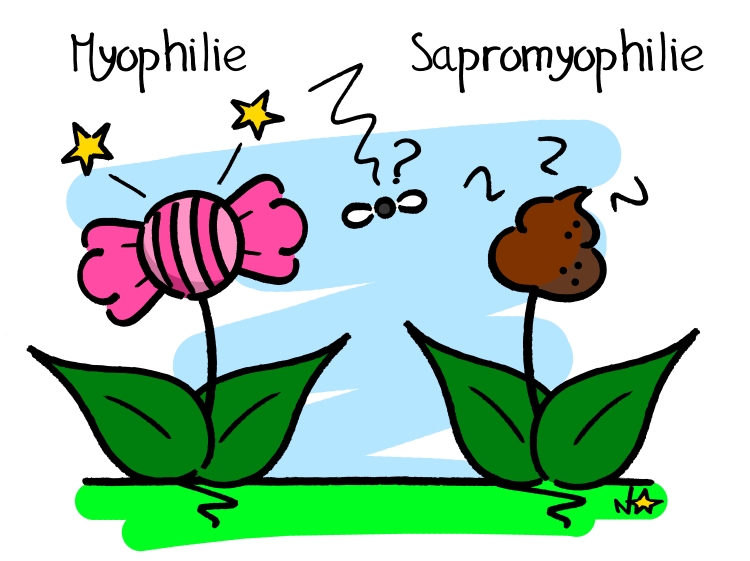

Comment les fleurs font-elles pour attirer mouches et moustiques? Là encore, il faut distinguer deux écoles: celle du bonbon et celle de la crotte.

La première, la myophilie, est la plus répandue: c’est la relation entre diptères et fleurs parfumées. Ces dernières offrent souvent un nectar facile d’accès, sont bien ouvertes, plates, et exhalent des odeurs douces mais non sucrées. Elles sont de couleur blanche, jaune, verdâtre ou violette.

Un milliard de mouches ne peuvent pas se tromper: il faut manger de la merde.

(Road house, Rowdy Herrington)

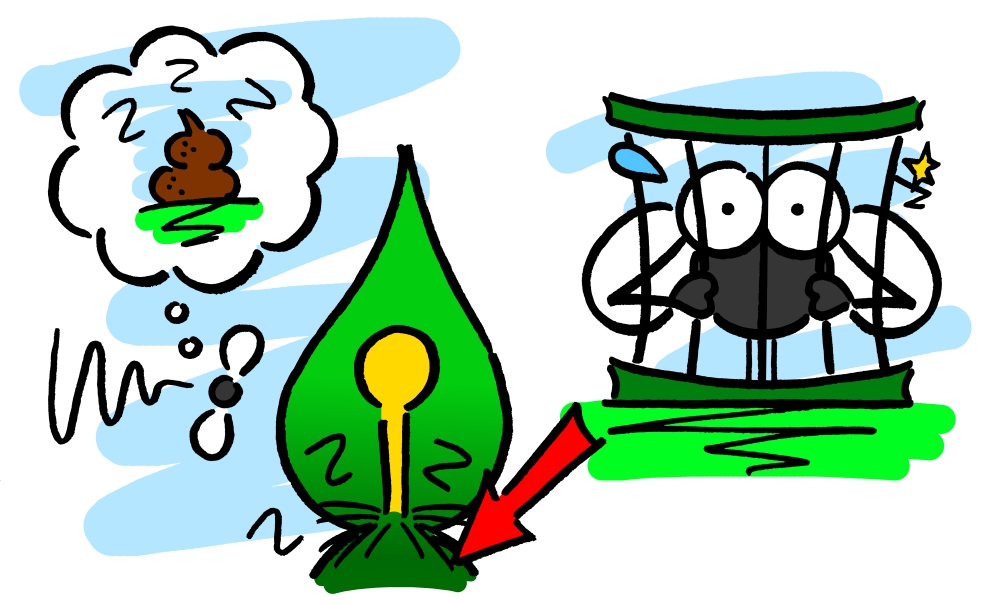

L’autre école nous est ignoble, il s’agit de la sapromyophilie. Dans ce cas, l’attirance des diptères va aux fleurs qui offriront des odeurs similaires à leurs lieux de ponte, à savoir celles de la chair en décomposition, des excréments ou des champignons... Ces fleurs trompent les insectes (les piègent même parfois) car elles n'ont aucun nectar à offrir à leurs visiteurs. Il faut comprendre que de nombreux diptères (à l’exception de certains, strictement floricoles, telle la grande majorité des syrphes) apprécient autant le nectar que le sang (hématophagie, tels les moustiques) ou que les excréments (coprohpagie, telles de nombreuses mouches). Pour en savoir davantage sur ces amateurs de pestilence, (re)lisez notre article consacré au Gouet d'Italie (Arum italicum), une Sauvage qui kidnappe de petites mouches de la famille des Psychodides pour assurer sa pollinisation.

Par leur travail de pollinisation, l'apport qu'offrent les diptères à l'humanité et à la nature n’est pas mince. Certaines petites fleurs pauvres en nectar, boudées par les autres insectes, ne pourraient pas se reproduire sans l’aide de diptères minuscules. Par ailleurs, les diptères favorisent généreusement quelques pollinisations croisées comme celles des arbres fruitiers ou du colza (où les syrphes jouent un rôle important). Enfin, les diptères occupent une très large variété de milieux et de conditions climatiques défavorables à d’autres insectes pollinisateurs (altitude, froid...), ce qui leur permet d’atteindre des fleurs qui seraient bien seules sans eux. Alors à l’avenir, lorsque vous verrez une mouche sur la tarte ou un moustique près du lit… Faites comme vous voulez!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

- Insectes pollinisateurs (5): la Sauvage et l'abeille, seconde partie

Les articles consacrés aux fleurs (botanique) sur Sauvages du Poitou:

- Vocabulaire de la botanique: fleurs régulières

- Vocabulaire de la botanique: fleurs irrégulières

- Vocabulaire de la botanique: inflorescences et capitules

Pour aller plus loin:

- Le Syrphe à ceinture (Episyrphus balteatus) sur le site Quel est cet animal?

- L’Éristale gluante (Eristalis tenax) sur le site Quel est cet animal?

- Le Grand Bombyle (Bombylius major) sur le site Quel est cet animal?

06/11/2018

06/11/2018

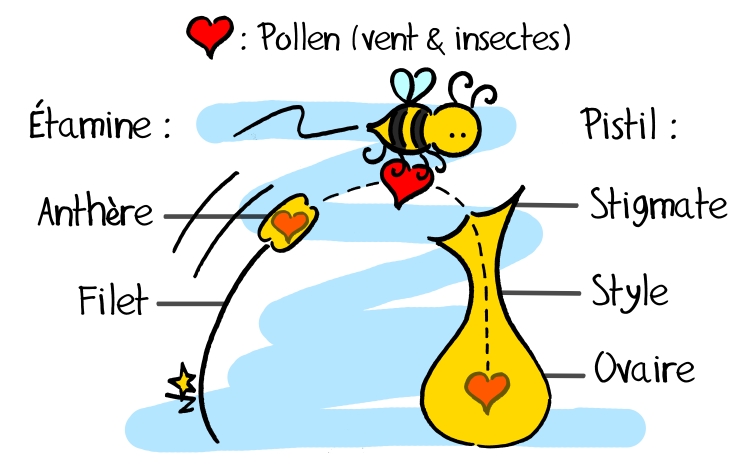

Souvenez-vous de notre petite leçon de botanique joyeuse consacrée aux fleurs. Il était question de sexualité et du rôle indispensable des insectes (ou du vent) dans la reproduction des Sauvages:

Cette nouvelle série d'articles vous propose d'explorer plus avant les mécanismes de la pollinisation mis en œuvre par les insectes. Laissons Olivier Pouvreau, le lépidoptériste de Sauvages du Poitou, nous conter quelques fables naturalistes, en commençant par celle de la Sauvage et du coléoptère...

Au cours de vos pérégrinations champêtres, il vous est sûrement arrivé de rencontrer une Cétoine dorée (Cetonia aurata), ce coléoptère aux reflets métalliques qui tient autant de l’insecte que du bijou. En vous approchant de la bestiole, accrochée à une Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), vous l’avez peut-être vue brouter comme une vache les fleurs de la Sauvage, se remplissant la panse de pollen.

Cétoine dorée visitant une Reine-des-prés: la Reine et son joyau!

A première vue, on pourrait croire qu'en tordant ainsi les étamines et le pistil, cette Cétoine castre la plante. En réalité - c’est là un des arrangements géniaux que la nature a concocté - le coléoptère féconde la fleur tout en l'esquintant. En effet, au cours de son broutage, la Cétoine s'est couverte de grains de pollen qui se sont collés sur son corps. Alors, au passage, l'insecte en dépose une partie sur le pistil. Ce phénomène, non recherché par notre Cétoine, parfaitement aléatoire (tout comme le vent, un autre grand pollinisateur), fonde le principe de base de la pollinisation des plantes par les insectes floricoles. Mais celle-ci est plus ou moins efficace et varie selon les différents ordres d’insectes, comme nous le verrons au cours de cette série d'articles dédiés aux pollinisateurs à six pattes.

L'interlocuteur me semble, comment dirais-je... Un peu rustique, le genre agricole.

(Les Tontons flingueurs, Georges Lautner)

Revenons à notre Cétoine et à ses cousins coléoptères. Leur relation de pollinisation avec les fleurs se nomme cantharophilie et correspond, du point de vue de l‘évolution des insectes pollinisateurs, au stade le plus archaïque. Pourquoi? Parce que la plupart des coléoptères possède des pièces buccales de type broyeur, non des langues sophistiquées comme celles des mouches ou des abeilles, encore moins des trompes comme celles des papillons. Autant dire que du point de vue des techniques de prélèvement du nectar, les coléoptères ne font pas dans la dentelle.

Gros plan sur la bouche (appelée clypeus) de cette Trichie fasciée (Trichius fasciatus): un petit côté bec de canard, une ergonomie de brouteur plus appropriée à la tonte des étamines qu’à l’absorption du nectar.

Notre Cétoine, comme certains coléoptères, ne se nourrit pas de nectar mais de pollen. Les dégâts qu’elle cause aux fleurs ne concernent pas seulement les organes sexuels mais aussi les pétales et d’autres pièces florales, ce qui en fait une pollinisatrice bourrue. Il arrive même que les dégâts causés à la fleur ne soient pas compensés par l’acte de pollinisation; le risque est d'autant plus grand lorsque le coléoptère est glabre, le pollen s'agrippant difficilement sur les insectes non poilus.

Duo de Draps mortuaires (Oxythyrea funesta) sur Marguerite commune (Leucanthemum vulgare). Ces cétoines

n'ont pas ménagé le capitule de la fleur: étamines, pistils, pétales, tout y passe!

D’autres espèces, comme celles du genre des Cérambycidés (ou longicornes), plus distinguées, se nourrissent tant de pollen (qu’elles ramassent avec leurs mandibules) que de nectar (qu’elles lèchent avec les autres pièces buccales mieux adaptées). Quel est le secret de cette adaptation? Plutôt que d'avoir des mandibules perpendiculaires à l’axe du corps, les longicornes ont un cou et des mâchoires dirigées vers l’avant, dans le prolongement du corps, ce qui leur permet de siroter le nectar en profondeur dans la fleur.

Les fleurs sont aussi des lieux de rencontre: ici un couple de Pseudovadonies livides (Pseudovadonia livida) dont on note la forme des pièces buccales mieux adaptées au butinage que d'autres coléoptères.

Ici, un couple de Petits Capricornes (Cerambyx scopolii), des longicornes floricoles… et sans pudeur à table!

Les coléoptères apprécient avant tout les fleurs aux odeurs fortes et fruitées offrant des nectars très sucrés. Les Sauvages les plus visitées présentent des inflorescences larges regroupant des petites fleurs (Apiacées, Sureau, Sorbier…), mais également des fleurs isolées à large corolle (Rosacées, Renonculacées…). D’ailleurs, ne surnomme-t-on pas notre Cétoine dorée «Hanneton des roses»? Par leur planitude et leur ouverture, ces fleurs offrent des pistes d’atterrissage de premier choix, ainsi qu'un accès facilité au pollen et au divin breuvage.

L'inflorescence plate de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium) en fait une Sauvage très courue par les coléoptères. Ce Sténoptère roux (Stenopterus rufus) ne s'y est pas trompé… et l’Achillée non plus : son pollen s'agglomère facilement dans les poils de l’insecte, ce qui lui permet d’être facilement transporté de pistil en pistil.

«Plus lourd que l’air, à peine dirigeable, têtu et ronchonnant, il arrive tout de même au but, avec ses ailes en chocolat.»

(Chapitre «Hanneton» dans «Histoires naturelles», Jules Renard)

Dans nos contrées tempérées, s’ils sont d’indéniables pollinisateurs, les coléoptères n’arrivent cependant pas à la patte des mouches, abeilles et autres papillons car ils sont nettement plus statiques qu’eux. Pourquoi dépenser de l’énergie de fleur en fleur alors que, protégés par leur carapace et leurs sécrétions répulsives, ils peuvent se la couler douce dans les corolles durant des heures? Bref, la cantharophilie, c’est un peu de la pollinisation peinarde: on choisit des fleurs faciles à butiner pour y faire bronzette. Pas étonnant que notre Cétoine soit aussi dorée!

Pour aller plus loin:

- La Cétoine dorée (Cetonia aurata) sur le site Quel est cet animal?

- Le Drap mortuaire (Oxythyrea funesta) sur le site Quel est cet animal?

- Le Petit Capricorne (Cerambyx scopolii) sur le site Quel est cet animal?

- Le Sténoptère roux (Stenopterus rufus) sur le site Quel est cet animal?

- Les Coléoptères et les fleurs sur le site de l'Inra.

Ces deux espèces de chrysomèles du genre Cryptocephalus passent leur temps en chaise longue sur cette renoncule, transformée en terrasse!

14/10/2018

14/10/2018

Forts de notre vocabulaire permettant de décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les fleurs régulières, irrégulières et leur agencement (inflorescences), nous sommes fin prêts à aborder l'automne, saison des fruits s'il en est une. Si les fleurs l'emportent généralement dans le cœur des promeneurs, les fruits qui leurs succèdent n'en sont pas moins pourvus d'élégance ou d'ingéniosité: souvenez-vous de notre comédie musicale consacrée aux grand voyage des semences, où il était question des milles et une ruses inventées par les Sauvages pour propulser leurs graines vers de nouveaux horizons.

Au jour, on est partis chez moi discuter de l'amour et des fruits (...)

Des pommes, des poires et des scoubidoubi-ou ah!

(Des pommes des poires, Sacha Distel)

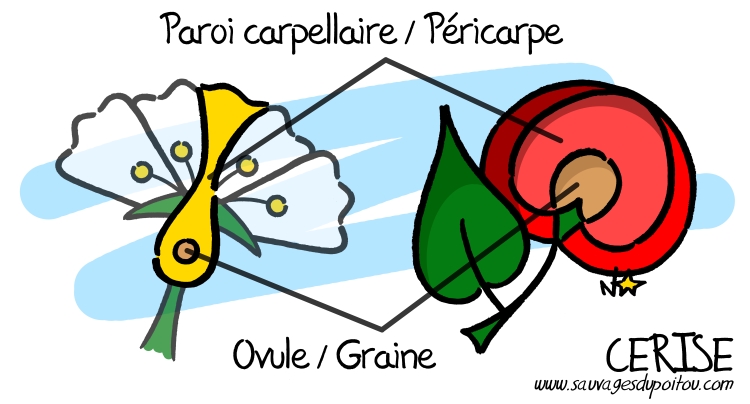

En botanique, le fruit est un organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Il est issu de la transformation du pistil - c'est à dire du (ou des) carpelle(s) - après la fécondation des ovules. Souvenez-vous de notre fleur «vraie»: après fécondation, les ovules deviennent des graines alors que les parois carpellaires deviennent l'enveloppe protectrice des graines qu'on appelle péricarpe. Considérons une cerise:

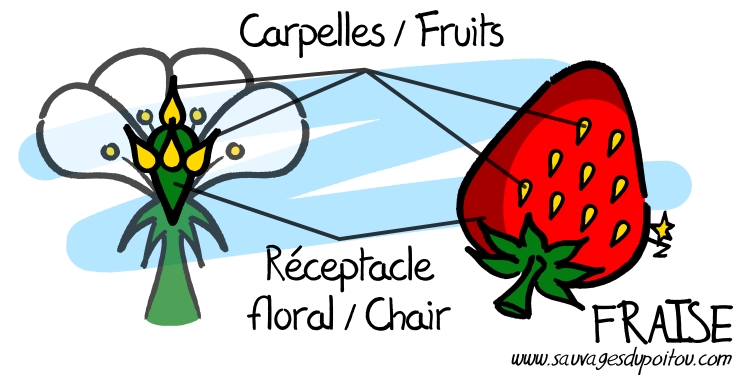

Si la cerise est un fruit simple (ce qui n'enlève rien à ses qualités), la métamorphose d'autres fruits peut-être plus tarabiscotée. Ainsi, chez la fraise, la partie charnue est issue de la transformation du réceptacle floral. Les petits points jaunes à sa surface correspondent à chaque carpelle et sont pour ainsi dire les véritables fruits... Pour la fraise, on parle de «faux fruit», car ce qu'on considère communément comme étant le fruit ne résulte pas seulement de la transformation du pistil.

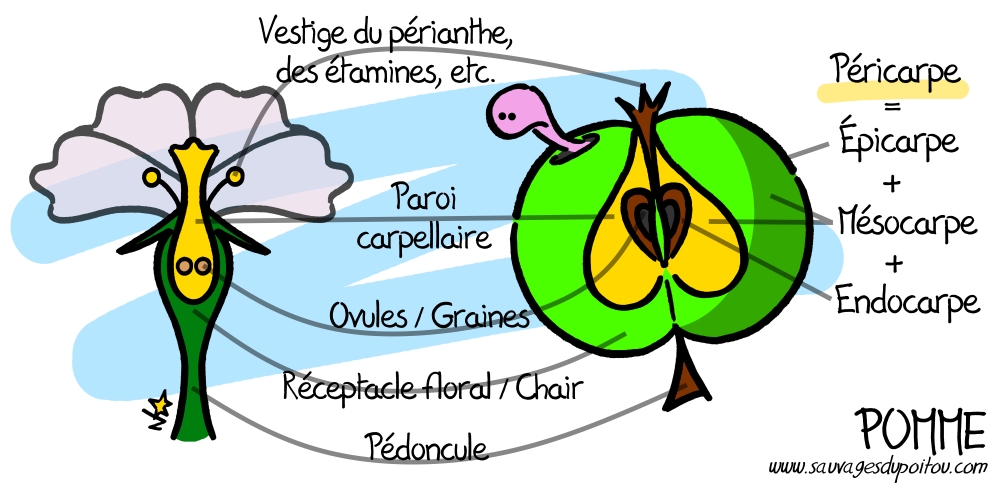

Coupons maintenant les cheveux en quatre, ou plus exactement une pomme en deux. La partie que l'on croque se compose de l'ancien réceptacle floral ET de la paroi carpellaire, formant ensemble une masse charnue continue.

Le péricarpe (l'ensemble de l'enveloppe protectrice des graines) est toujours formé de trois couches distinctes. Dans le cas de cette pomme, la première couche est la peau à l'extérieure, ou épicarpe. La seconde est la partie médiane charnue, ou mésocarpe. Enfin, au cœur, l'endocarpe cartilagineux délimite les loges qui renferment les graines.

La crête iroquoise des akènes plumeux de la Clématite vigne blanche

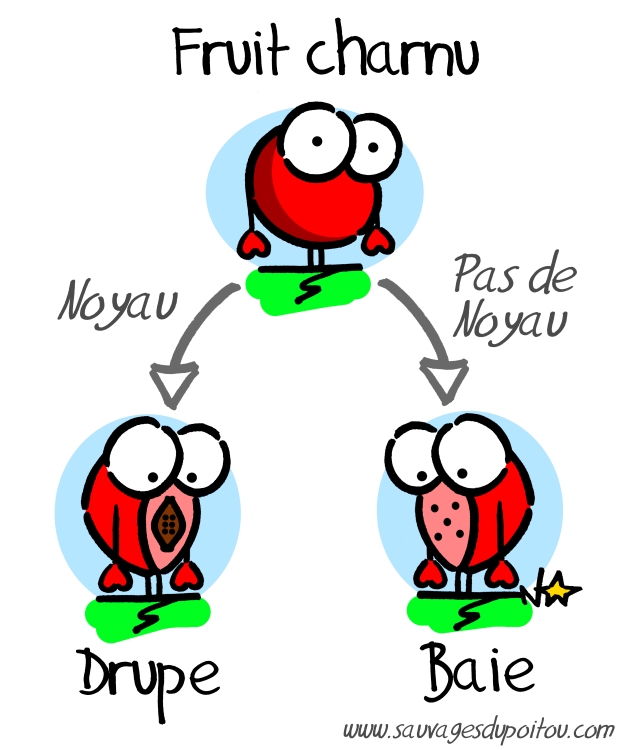

Les fruits charnus sont de deux sortes: les drupes et les baies. C'est la qualité de l'endocarpe, la couche la plus proche de la graine, qui nous permet de distinguer l'une de l'autre. Si l'endocarpe est dur, autrement dit si un noyau protège les graines, c'est une drupe (cerise, olive, noix...). A l'inverse, si l'endocarpe est tendre, autrement dit si la graine est directement en contact avec la partie charnue, c'est une baie (tomate, raisin, concombre...).

A moins d'autopsier minutieusement les fruits, la distinction n'est pas toujours pas évidente... De plus, certains spécimens viennent compliquer l'examen. Une datte ou un avocat, pour les exemples les plus connus, ne possèdent pas de noyau, mais une grosse graine très dure: ce sont des baies. Une mûre est composée d'un amas de petits «fruits» contenant un minuscule noyau (suffisamment gros pour se coincer dans nos dents). On parle dans ce cas d'un amas de drupes, ou plus exactement de polydrupe.

Fruit de la Ronce (Rubus sp): une polydrupe... La mûre (l'amour?) est plus fort que tout!

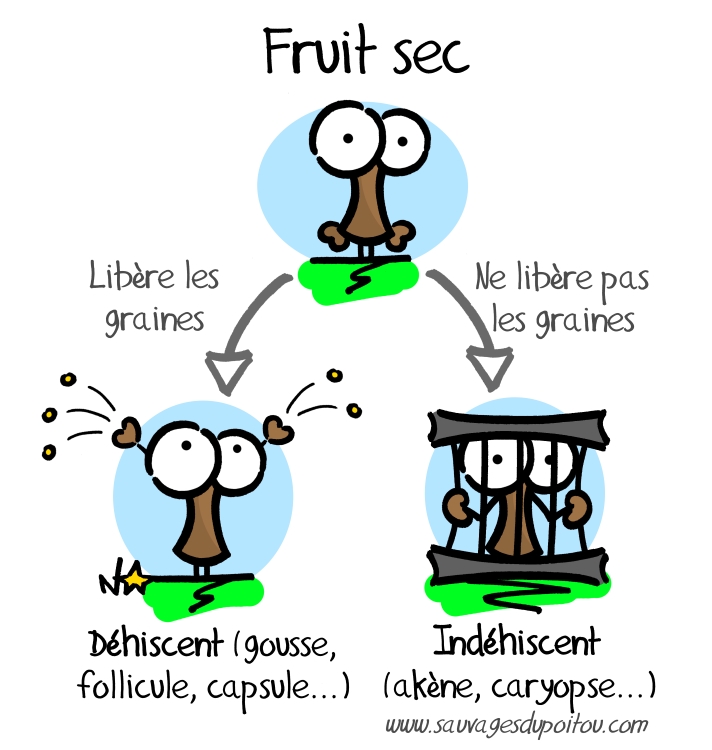

Intéressons-nous maintenant aux fruits secs; pas tant les raisins ou les bananes séchées que vous cachez dans votre besace, mais aux fruits dont le péricarpe est constitué de tissus durs et minces. Là aussi, on distingue deux sortes de fruits secs: les fruits secs déhiscents et les fruits secs indéhiscents.

Les fruits secs déhiscents sont des fruits secs qui s'ouvrent spontanément pour libérer leurs graines, avant même d'être tombé sur le sol. La palette des possibilités est riche, on ne donnera ici que quelques exemples courants:

La gousse (que les botanistes appellent aussi «légume», ça se complique sur la carte du menu) est typique des «légumineuses» et s'ouvre par deux fentes de chaque côté. Ici les gousses toxiques de la Coronille changeante (Coronilla varia).

Le follicule, qui ne s'ouvre que par une seule fente. Ici, les follicules de l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus).

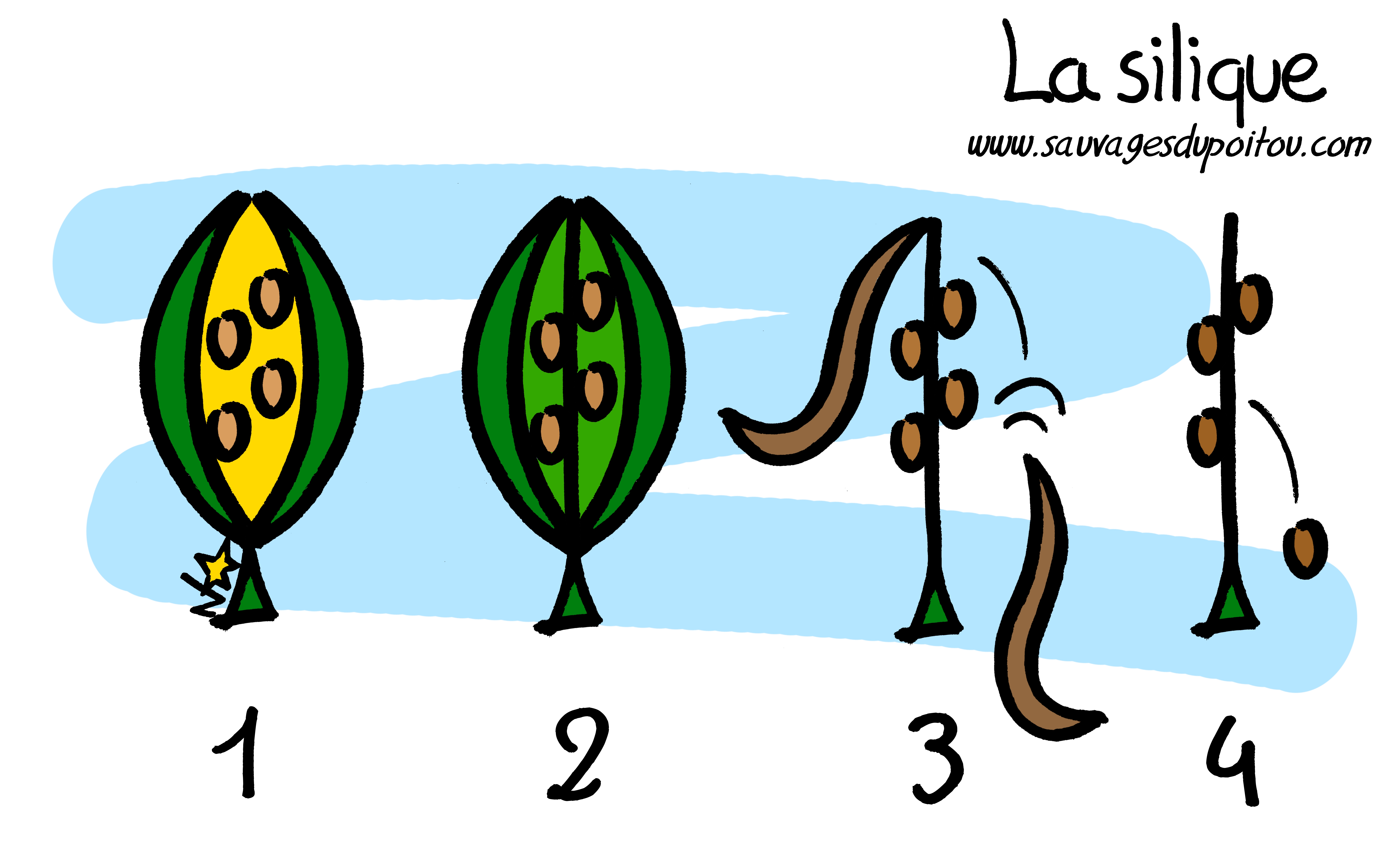

Enfin, la capsule qui s'ouvre selon des fentes (ou des dents, des pores, des clapets, des couvercles...) multiples, spécifiques et/ou successives... A titre d'exemple et pour faire court - les capsules mériteraient un article à elles seules - ne citons ici que la modalité d'ouverture la plus courante chez les capsules des Brassicacées, nommées siliques.

De l'autre côté, les fruits secs indéhiscents sont des fruits secs qui ne s'ouvrent pas spontanément pour libérer leurs graines. Il faudra donc que l'embryon de la plante déchire son enveloppe en germant ou que l'enveloppe se décompose. Le plus grand représentant des fruits secs indéhiscents est l'akène, qui est constitué d'une graine unique (on parlera plutôt de caryopse chez les Poacées).

Chez les Astéracées, l’akène est souvent équipé de soies (réunies en un bouquet nommé aigrette) permettant aux semences de voler. Le fruit étant un critère d’identification important, il n’est pas rare de lire dans les flores des descriptifs poussés sur leur aspect: sont-ils lisses, ridés, glabres, pubescents…? De même, on peut dépeindre avec précision jusqu’aux soies d’un akène volant: sont-elles lisses, denticulées, plumeuses (hérissées de poils fins)…?

Observons quelques akènes pris au piège dans une toile d'araignée au jardin... de haut en bas et de gauche à droite: plumeux pour la Picride éperviaire (Picris hieracioides) / Rougeâtres, surmontés d'un long pied qui porte les soies plumeuses pour la Picride fausse viéprine (Helminthotheca echioides) / Ovales, écrasés et surmontés de plusieurs rangées de soies lisses pour le Laiteron potager (Sonchus oleraceus) / Allongés avec un sommet épineux, surmontés d'un long pied qui porte les soies lisses pour le roi Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia).

Pour aller plus loin:

- Les différents types de fruits sur le site de l'université de la Sorbonne

- Les différents type de fruits sur le site Floranet