01/05/2018

01/05/2018

Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria), la star poitevine du 1er mai!

En ce premier mai, jour où il est bon de manifester son goût pour la nature, une trentaine de stagiaires attendent le botaniste Yves Baron (ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers), route de la Cassette à Poitiers. Promesse est faite d'en apprendre un peu plus sur la Vallée de la Boivre (cette dernière est un petit affluent du Clain et emprunte son nom au vieux français «bièvre» désignant le Castor), sur un territoire classé Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.

Les poitevins autour du professeur Yves Baron, serez-vous retrouver son chapeau?

Le groupe est conséquent, preuve s'il en fallait une de l'attrait pour la nature des poitevins. Pas de quoi décourager l'ancien professeur qui guidait autrefois les étudiants de l'université: parfois plus d'une centaine par sortie terrain! Quoi qu'il en soit, Yves Baron attire les botanistes comme les Lamiers attirent les bourdons: plusieurs groupes adaptés à l'étroitesse des chemins se forment naturellement autour du professeur et d'autres naturalistes éclairés.

La promenade débute sur les coteaux calcaires qui encadrent le fond de Vallée, royaume du Chêne pubescent (Quercus pubescens). C'est l'Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) qui ouvre le cortège. Nous profitons de sa floraison parfumée tout en observant ses feuilles très découpée (pennatifides) qui la distingue de l'Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata), aux feuilles doucement lobées, plus forestière, que nous croiserons plus tard en sous bois.

Un seul style au cœur des fleurs de l'Aubépine monogyne (en premier), 2 à 3 styles au cœur des fleurs de l'Aubépine à deux styles (en second).

Sur les coteaux, c'est encore l'heure de la discrète Potentille de printemps (Potentilla verna), première Potentille de l'année. Accrocheuse, la Garance voyageuse (Rubia peregrina) inaugure le défilé des Rubiacées qui suivront (Gaillets). Quelques Laitues sauvages (Lactuca serriola) orientent le groupe dans la bonne direction (on les surnomme les «Laitues boussole», voir l'article de Sauvage du Poitou). Au passage, Yves Baron nous apprend à faire un sifflet avec une tige de Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia): la botanique s'apprivoise d'autant mieux avec le regard et le sourire de l'enfance.

De gauche à droite : Potentille de printemps, Garance voyageuse, Laitue scariole et Pissenlit.

En redescendant vers le fond de la Vallée, le milieu se referme; l'occasion de s'intéresser à quelques arbustes en passant: la Viorne lantane (Viburnum lantana) ouuvre ses jeunes feuilles comme une gueule de dragon. Quelques Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea) bien exposés rougissent (de plaisir?). Le Troène d'Europe (Ligustrum vulgare) affiche des rameaux bigarrés, les feuilles d'hiver contrastant avec les nouvelles, plus claires. Au passage, on croise l'abracadabrantesque Daphné lauréole (Daphne laureola), une autochtone aux allures de plante exotique.

De gauche à droite : Viorne lantane, Cornouiller sanguin, Troène d'Europe et Daphné lauréole.

En bord de Boivre, la forêt alluviale reprend ses droits. C'est l'occasion de faire connaissance avec la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria, photo en tête d'article), une plante parasitaire, espèce déterminante pour la Vienne, rare sur le territoire français. Pas de Muguet de mai à l'horizon, mais le trésor du jour a pour compagnie le cortège des sauvages de sous-bois: Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), Lamier jaune (Lamium galeobdolon), Ail des ours (Allium ursinum) ou encore Sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum).

De gauche à droite : Jacinthe des bois, Lamier jaune, Ail des ours et Sceau de Salomon.

Au détour d'un chemin forestier, les promeneurs remontent finalement sur un versant calcaire. Le milieu s'ouvre à la lumière, offrant une prairie où les Orchidées poussent comme des pâquerettes dans un jardin. Il n'en faut pas plus pour que le groupe s'éparpille à quatre pattes... A chacun sa loupe, à chacun sa dose d’émerveillement!

La tête cramoisie de l'Orchis brûlé (Neotinea ustulata)... La faute à la loupe?

Le défilé du premier mai se termine en un bouquet fantastique: Orchis bouffon (Anacamptis morio), Ophrys araignée (Ophrys aranifera)... Il n'y a guère que la peu courante Véronique prostrée (Veronica prostrata) et l'excentrique Muscari à Toupet (Muscari comosum) pour rivaliser avec le gang des Orchidacées et tirer quelques derniers crépitements aux appareils photos!

De gauche à droite: Orchis bouffon, Ophrys araignée, Véronique prostrée et Muscari à Toupet.

01/11/2017

01/11/2017

Circée de Paris ou «Herbe aux sorcières», Biard bords de Boivre (86)

- Oh! Une sorcière si mignonne...

- Kiki, pour vous servir!

(Kiki la petite sorcière, Hayao Miyazaki)

Circaea lutetiana (Circée de Paris) appartient à la famille Onagraceae, aux côté des Onagres, des Épilobes, des Fushias de nos jardins ou des Jussies (Ludwigia sp), les terribles pirates des étangs et des cours d'eau. Pourtant, à l'heure où les monstres d'Halloween défilent à notre porte, notre Sauvage n'endosse pas un costume de corsaire, mais plutôt celui d'une sorcière: Circaea lutetiana est surtout connue sous le nom d'Herbe aux sorcières... Encore des salades de magiciennes me direz-vous? Que voulez-vous, les sorcières, de même que les curés, furent d'excellentes botanistes en leur temps; il est normale que les Sauvages leur rendent hommage de temps en temps.

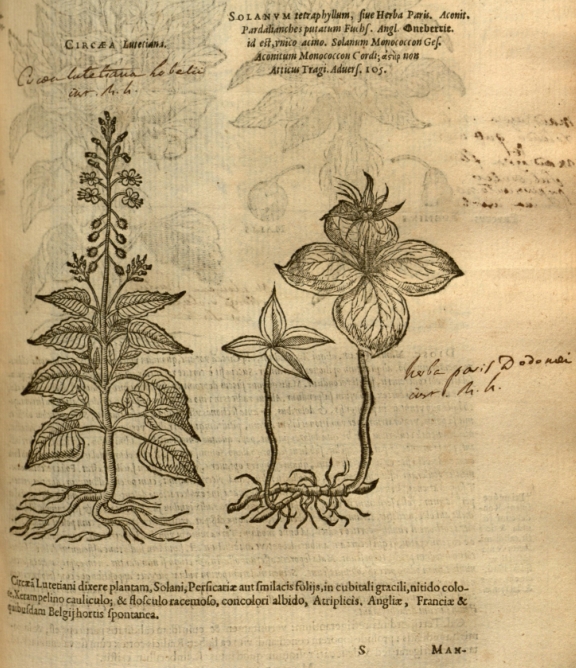

Prenez garde, Circaea lutetiana n'est pas n'importe quelle sorcière: elle emprunte son nom à Circé (Kirkê en version originale), une puissante magicienne dans la mythologie grecque. Experte en drogues, en poisons et reine des métamorphoses, Cirsé est surtout célèbre pour sa participation au casting de l'Odyssée de Homère, où elle change les compagnons d'Ulysse en porcs. On raconte que ce sont les botanistes Mathias de l'Obel — alias Lobelius — et Jacques Daléchamps avant lui (XVIème siècle) qui désignèrent la plante comme celle utilisée par l'enchanteresse pour préparer la potion permettant de transformer les marins en cochons!

Circée de Paris (à gauche) dans Plantarum seu stirpium historia de Mathias de l'Obel (1576)

Circaea lutetiana a côtoyé d'autres plantes sorcières dans les grimoires (Mandragore, Morelle...), mais on sait aujourd'hui qu'elle ne se démarque ni pour sa dangerosité, ni pour ses vertus médicinales. Reste qu'elle est fortement tannique et plutôt impropre à la consommation (sans parler du risque de se transformer en cochon?).

Circée de Paris, Ainhoa (64)

- Bonjour monsieur, y a-t-il une sorcière dans cette ville?

- Non... J'en ai pas vu depuis longtemps.

- Alors je vais m'installer ici! (...) Je me présente: je suis sorcière, je m'appelle Kiki!

(Kiki la petite sorcière, Hayao Miyazaki)

C'est peut-être pour la différencier d'une autre Circée, la Circée des Alpes (Circaea alpina), que notre Sauvage devint la Circée de Paris (lutetiana pour Lutèce, le nom romain de la capitale française), ou en quelque sorte, Titi la petite sorcière! Elle est cependant commune sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région méditerranéenne (protégée en Provence-Alpes-Côte d'Azur). A l'inverse, la Circée des Alpes est rare en France, présente en région méditerranéenne et dans le sud-est seulement.

Paire de pétales échancrés des fleurs de la Circée de Paris en été: on observe bien l'ovaire infère, une des caractéristiques du clan Onagraceae.

Circaea lutetiana est une vivace qui recherche les sols riches, humides et ombragés des forêts riveraines (près des rivières et des ruisseaux). Certains auteurs peu enclins à la magie pensent d'ailleurs que sa qualité de «sorcière» serait une déformation de «sourcière», sa présence signalant souvent la proximité d'un point d'eau.

Les feuilles opposées, ovales, acuminées, denticulées de la Circée de Paris.

Le port modeste de Circaea lutetiana (une cinquantaine de centimètres) est largement compensé par ses colonies très fournies, en particulier sur les sols fréquentés par l'homme. Ses rhizomes souterrains assurent une expansion efficace, et ses fruits s'agrippent aux animaux de passage, à la manière du Gaillet gratteron, pour se disperser jusque dans les villes et les jardins (voir notre article sur l'epizoochorie). Pour le botaniste hollandais Herman Boerhaave (XVIIIème siècle), la Sauvage est liée à Circé à cause de ses fruits: les semences s'accrochent aux passants comme Circé attrape les voyageurs de passage. Ceux qui ont lu l’Odyssée savent combien Ulysse et ses compagnons ont eu du mal à se défaire de la magicienne, un brin collante; d'autres diront que Circé était juste attachante, à l'image de notre Sauvage, discrète, mais pas moins ensorcelante!

Fruits de la Circée de Paris (des capsules velues) qui restent visibles très longtemps en hiver, à l'affut des bas de pantalon des aventuriers.

Pour aller plus loin:

- Circaea lutetiana sur Tela-botanica

21/09/2017

21/09/2017

Eupatoire à feuilles de chanvre, Poitiers bords de Boivre

Eupatorium cannabinum (Eupatoire à feuilles de chanvre) appartient aux Asteraceae, le vaste clan des Sauvages à capitules et à fruits plumeux, celui du roi Pissenlit et de la reine Pâquerette. Selon certains auteurs, c'est à un tout autre souverain que l'Eupatoire emprunterait son nom de genre: celui de Mithridate VI Eupator (132-63 av.J.-C.). La tentative d'assassinat étant une tradition familiale chez les Mithridate, le roi s'intéressait de près à l'herboristerie, ne serait-ce que pour ne pas finir empoisonné par son entourage. On raconte qu'il consommait régulièrement diverses substances toxiques, à petite dose, afin de développer une résistance à leur égard; bien sûr, Mithridate «le grand» s'intéressait aussi à leurs antidotes. Plusieurs Sauvages ont hérité du nom du roi botaniste, à l'image de notre Eupatoire à feuilles de chanvre, qu'on a considéré jadis comme un remède aux morsures de serpent.

Un Tabac d'Espagne (Argynnis paphiaboivre) examine les petits capitules allongés (chacun composés d'une dizaine de fleurs au plus), réunis en corymbes ramifiés, de l'Eupatoire à feuilles de chanvre.

La Sauvage doit son nom d’espèce (cannabinum ou «chanvrine» en français) à ses feuilles composées (en 3 à 5 folioles pétiolulées) et dentées, qui évoquent un peu les feuilles du cannabis. A vrai dire, cette comparaison reste un poil suspecte... Voir stupéfiante!

Faut-il le préciser: malgré son nom, l'Eupatoire à feuilles de chanvre ne gagne pas à être fumée. Ni mangée d'ailleurs: à cause de la présence d'alcaloïdes, elle serait légèrement toxique (c'est à dire à dire à très forte dose ou en cas de consommation appuyée ou régulière). Les animaux la boudent généralement, à l'exception des chèvres qui manquent rarement d’appétit quel que soit la salade.

Feuilles de l'Eupatoire à feuilles de chanvre: Legalize It?

L'Eupatoire à feuilles de chanvre est une vivace pionnière caractéristique des marais, des bords des fossés et des lisières forestières humides. C'est une des «signatures» des mégaphorbiaies: dessinant les frontières entre zone humide et forêt, les mégaphorbiaies sont des prairies inondables peuplées d'une végétation dense, haute, luxuriante et colorée. Des milieux où la biodiversité explose, et où les naturalistes aiment flâner bottes aux pieds et appareil photo en bandoulière.

Eupatoire à feuilles de chanvre, un festival reggae pour les papillons! (L’Écaille chinée, Callimorpha quadripunctaria)

On n'est pas là pour se faire engueuler on est là pour voir le défilé!

(Boris Vian)

L'Eupatoire à feuilles de chanvre participe très généreusement au grand festin des praires humides: bien que n'intéressant pas spécialement les abeilles, la Sauvage est un véritable aimant à papillons. Sa richesse en nectar, le rose de ses fleurs, les plateformes d’atterrissage de ses corymbes sont autant d'atouts aux yeux et aux antennes des rhopalocères. A la belle saison, n'hésitez pas à planter votre chaise à ses côtés: 14 juillet ou non, défilé et feux d'artifices colorés sont assurés tout l'été! Les plus chanceux inviteront directement la Sauvage dans leur jardin, pour peu qu'ils disposent d'un coin de terre riche et humide, et pourrons alors remiser leur télévision au placard.

Le Vulcain (Vanessa atalanta), le Paon du jour (Aglais io) et la Belle-Dame (Vanessa cardui) défilant sur le boulevard Eupatoire à feuilles de chanvre, excusez du peu!

Une croyance populaire veut que les cerfs blessés au combat de l'amour soignent leurs plaies en se frottant contre la Sauvage. Ainsi, l'Eupatoire à feuilles de chanvre serait cicatrisante en usage externe (feuilles fraiches). En usage interne, feuilles et racines (infusion, décoction, poudres...) seraient digestives (des études récentes tendent à montrer que son usage faciliterait effectivement la sécrétion de la bile), stimulante pour le système immunitaire, anti-inflammatoire... La Sauvage est aussi une plante tinctoriale, permettant d'obtenir un colorant, à mi-chemin entre le jaune et le vert clair (la coloration dépend de la période de récolte).

Une palette bien fournie sur laquelle se sont greffé au cours des siècles de nombreuses légendes: portée sur soi, l'Eupatoire à feuilles de chanvre est sensée booster notre potentiel de séduction. Ainsi, on conseillait aux femmes d'en glisser un brin sous leur jupe les soirs de bal... Et qui sait, faute de ramener un(e) prétendant(e) à la maison, la méthode reste peut-être un bon moyen de s'offrir la compagnie d'une bande de papillons!

Pour aller plus loin:

- Eupatorium cannabinum sur Tela botanica

- Eupatorium cannabinum: identification assistée par ordinateur

Les fruits (akènes) de l'Eupatoire à feuilles de chanvre en automne, Poitiers bords de Clain