01/10/2018

01/10/2018

- original.jpg)

Radio Gâtine tend son micro aux Sauvages et aux papillons le temps d'une émission

Répondant à l'invitation des amis Les Fans de Radis (sur Radio Gâtine), Sauvages du Poitou vous propose une promenade radiophonique d'une heure en plein air, consacrée aux fleurs, aux papillons et aux liens secrets qui les unissent...

Au programme: Piéride, Mercure, Fluoré... Quand la radio prend des couleurs!

Sauvages citées au fil de la promenade (par ordre d'apparition):

Angélique sylvestre (Angelica sylvestris), Hippocrepis à toupet (Hippocrepis comosa), Menthe aquatique (Mentha aquatica), Grande Ortie (Urtica dioica), Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), Alliaire (Alliaria petiolata), Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum)...

Papillons entendus au fil de l'émission (par ordre d'apparition):

Vulcain (Vanessa atalanta), Paon du jour (Aglais io), Carte géographique (Araschnia levana), Petite Tortue (Aglais urticae), Azuré des mouillères (Phengaris alcon), Piérides (Pieridae), Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon), Mercure (Arethusana arethusa), Fluoré (Colias alfacariensis), Tircis (Pararge aegeria)...

01/05/2018

01/05/2018

Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria), la star poitevine du 1er mai!

En ce premier mai, jour où il est bon de manifester son goût pour la nature, une trentaine de stagiaires attendent le botaniste Yves Baron (ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers), route de la Cassette à Poitiers. Promesse est faite d'en apprendre un peu plus sur la Vallée de la Boivre (cette dernière est un petit affluent du Clain et emprunte son nom au vieux français «bièvre» désignant le Castor), sur un territoire classé Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.

Les poitevins autour du professeur Yves Baron, serez-vous retrouver son chapeau?

Le groupe est conséquent, preuve s'il en fallait une de l'attrait pour la nature des poitevins. Pas de quoi décourager l'ancien professeur qui guidait autrefois les étudiants de l'université: parfois plus d'une centaine par sortie terrain! Quoi qu'il en soit, Yves Baron attire les botanistes comme les Lamiers attirent les bourdons: plusieurs groupes adaptés à l'étroitesse des chemins se forment naturellement autour du professeur et d'autres naturalistes éclairés.

La promenade débute sur les coteaux calcaires qui encadrent le fond de Vallée, royaume du Chêne pubescent (Quercus pubescens). C'est l'Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) qui ouvre le cortège. Nous profitons de sa floraison parfumée tout en observant ses feuilles très découpée (pennatifides) qui la distingue de l'Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata), aux feuilles doucement lobées, plus forestière, que nous croiserons plus tard en sous bois.

Un seul style au cœur des fleurs de l'Aubépine monogyne (en premier), 2 à 3 styles au cœur des fleurs de l'Aubépine à deux styles (en second).

Sur les coteaux, c'est encore l'heure de la discrète Potentille de printemps (Potentilla verna), première Potentille de l'année. Accrocheuse, la Garance voyageuse (Rubia peregrina) inaugure le défilé des Rubiacées qui suivront (Gaillets). Quelques Laitues sauvages (Lactuca serriola) orientent le groupe dans la bonne direction (on les surnomme les «Laitues boussole», voir l'article de Sauvage du Poitou). Au passage, Yves Baron nous apprend à faire un sifflet avec une tige de Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia): la botanique s'apprivoise d'autant mieux avec le regard et le sourire de l'enfance.

De gauche à droite : Potentille de printemps, Garance voyageuse, Laitue scariole et Pissenlit.

En redescendant vers le fond de la Vallée, le milieu se referme; l'occasion de s'intéresser à quelques arbustes en passant: la Viorne lantane (Viburnum lantana) ouuvre ses jeunes feuilles comme une gueule de dragon. Quelques Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea) bien exposés rougissent (de plaisir?). Le Troène d'Europe (Ligustrum vulgare) affiche des rameaux bigarrés, les feuilles d'hiver contrastant avec les nouvelles, plus claires. Au passage, on croise l'abracadabrantesque Daphné lauréole (Daphne laureola), une autochtone aux allures de plante exotique.

De gauche à droite : Viorne lantane, Cornouiller sanguin, Troène d'Europe et Daphné lauréole.

En bord de Boivre, la forêt alluviale reprend ses droits. C'est l'occasion de faire connaissance avec la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria, photo en tête d'article), une plante parasitaire, espèce déterminante pour la Vienne, rare sur le territoire français. Pas de Muguet de mai à l'horizon, mais le trésor du jour a pour compagnie le cortège des sauvages de sous-bois: Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), Lamier jaune (Lamium galeobdolon), Ail des ours (Allium ursinum) ou encore Sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum).

De gauche à droite : Jacinthe des bois, Lamier jaune, Ail des ours et Sceau de Salomon.

Au détour d'un chemin forestier, les promeneurs remontent finalement sur un versant calcaire. Le milieu s'ouvre à la lumière, offrant une prairie où les Orchidées poussent comme des pâquerettes dans un jardin. Il n'en faut pas plus pour que le groupe s'éparpille à quatre pattes... A chacun sa loupe, à chacun sa dose d’émerveillement!

La tête cramoisie de l'Orchis brûlé (Neotinea ustulata)... La faute à la loupe?

Le défilé du premier mai se termine en un bouquet fantastique: Orchis bouffon (Anacamptis morio), Ophrys araignée (Ophrys aranifera)... Il n'y a guère que la peu courante Véronique prostrée (Veronica prostrata) et l'excentrique Muscari à Toupet (Muscari comosum) pour rivaliser avec le gang des Orchidacées et tirer quelques derniers crépitements aux appareils photos!

De gauche à droite: Orchis bouffon, Ophrys araignée, Véronique prostrée et Muscari à Toupet.

30/08/2017

30/08/2017

Galeopsis tetrahit, Biard (86)

Galeopsis tetrahit est une de ces rares Sauvages qui porte le même nom en latin comme en français (d'après le référentiel de l'INPN, elle a bien sûr en pratique des surnoms pittoresques suivant les régions, tels que Chanvre sauvage ou Chanvre bâtard). Membre évident des Lamiaceae, le clan des Sauvages à fleurs en forme de bouche (voir notre article complet sur ce sujet), le Galéopsis tetrahit porte fidèlement, jusque dans son nom, sa gueule grande ouverte: Galeopsis est littéralement en grec «celui qui a l'aspect de la belette».

Fleurs purpurines du Galéopsis tetrahit à la fin de l'été: une corolle en tube muni de deux lèvres. La lèvre supérieure est hérissée de poils, comme pour dire aux butineurs: «c'est en dessous qu'il faut se poser!»

Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?

(Johnny Hallyday, Ma gueule!)

Difficile de dire si les fleurs du Sauvageon ressemblent à un museau de mammifère, mais souvenez vous qu'une autre Lamiacée, le Lamier jaune (Lamium galeobdolon), portait déjà le sobriquet de «celle qui pue la belette» (traduction de galeoblolon en grec). Il faut croire que Carl von Linné, le saint patron des botaniste, était dans sa période belette lorsque qu'il baptisa les deux spécimens!

A l'image des nombreux Lamiers, ses proches cousins, on pourrait confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie (Urtica dioica). Le Lamier jaune (Lamium galeobdolon) est surnommé «Ortie jaune», le Lamier blanc (Lamium album) «Ortie morte», le Lamier pourpre (Lamium purpureum) «Ortie rouge»... Le Galéopsis tetrahit s'en sort mieux que ses congénères puisque beaucoup préfère l’appeler «Ortie royale»! Une référence à son port prestigieux (jusqu'à 1 m de hauteur), ou à ses couronnes d'épines (ses calices) qui peuvent surprendre celui qui s'y frotte.

Calice hérissé de 5 pointes du Galéopsis tetrahit (notez le renflement caractéristique de la tige sous les nœuds).

C'est bien sûr un tort que de confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie. De plus, un œil averti notera quelques excentricités qui démarquent le Galéopsis tetrahit de ses cousins Lamiers: ses feuilles présentent des nervures pennées (rangées comme des arrêtes de poisson), alors que les Lamiers affichent un réseau de nervures complexes (réticulées). Coquetterie supplémentaire, on peut observer un léger renflement sous chaque nœud le long de la tige.

le Galéopsis tetrahit est une annuelle assez polymorphe qui colonise les lisières et les clairières des forêts alluviales. Ailleurs (friches, bord des routes ou dans votre jardin), il signe des sols frais mais lumineux, riches et chargés en matière organique végétale. Son expansion peut se montrer exubérante lors des coupes forestières, le Sauvageon prenant tous ses concurrents de court (jusqu'aux jeunes pousses d'arbres) dès le retour de la lumière. Introduite dans le nord des États-unis au cours du 20ème siècle, sa vigueur lui doit d'être considérée comme une invasive potentielle outre Atlantique.

Alors je vais tenter de l'anglo-normand. Avec un petit chromosome de tarbais pour améliorer les antérieurs. Qu'est ce que t'en penses?

(Le cave se rebiffe, Gilles Grangier)

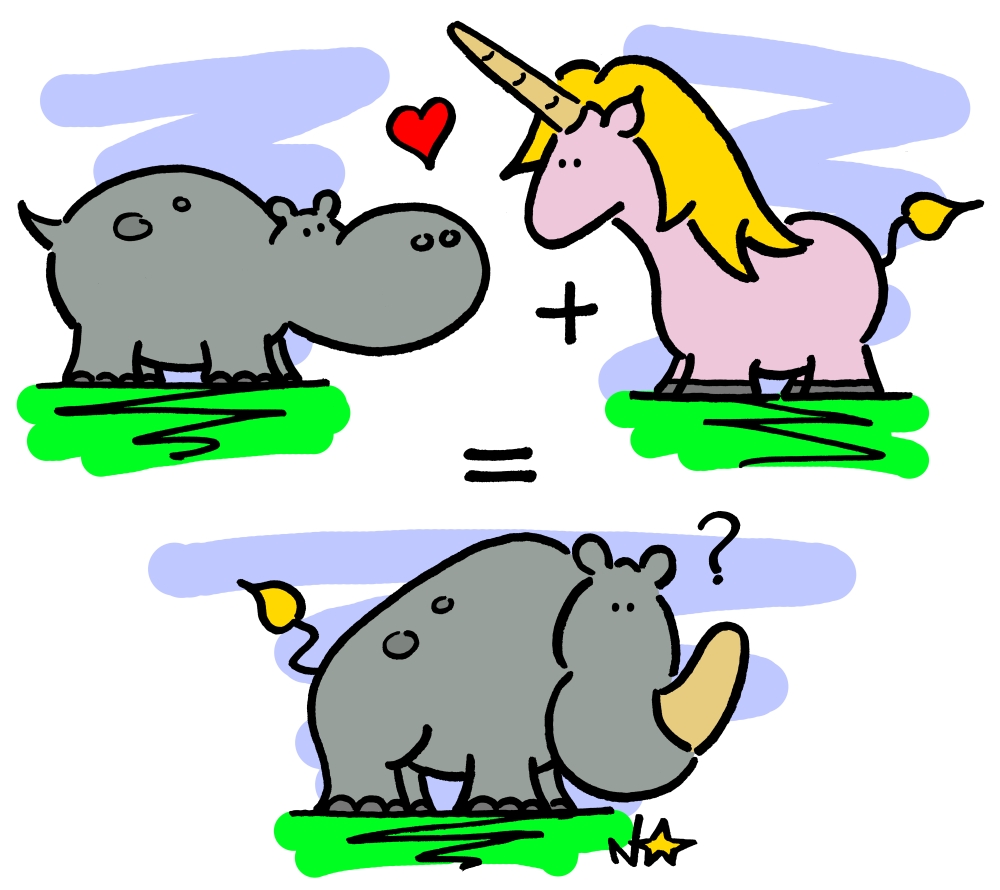

Dans la nature, des hybridations entre espèces proches sont toujours possibles. Elles aboutissent le plus souvent à l'apparition de spécimens aussi fascinants que stériles (tout le monde connait le cas du mulet, croisement entre un âne et une jument).

Dans le domaine très créatif du végétal, il n'est pas rare que ces hybridations produisent de nouvelles espèces fertiles: c'est le cas pour notre Galéopsis tetrahit, qu'on sait aujourd'hui issu de l'hybridation naturelle entre d'autres Galéopsis (G.speciosa et G.pubescens). Son nom d’espèce, tetrahit, exprime le doublement de ses chromosomes: le Galéopsis tetrahit est «tétraploïde», c'est à dire qu'il possède un double stock de chromosomes issus de ses parents, dont les bagages chromosomiques dissemblables ne pouvaient que s’additionner, pas s'assembler.

Très mellifère, l'Ortie royale offre un festin de roi aux butineurs.

Tout hybride qu'il est, le Galéopsis tetrahit n'en reste pas moins une Lamiacée: il est mellifère, aromatique et médicinal. Réputé antianémique, reminéralisant et astringent (pour sa haute teneur en silice et en tannin), le Sauvageon est bien sûr comestible, même si sa consommation n'est pas chose courante. On peut lire dans les ouvrages de l'ethnobotaniste François Couplan que les feuilles du Galéopsis tetrahit auraint été consommées régulièrement en Pologne, bouillies et servies avec de la pomme de terre, de la farine d'avoine et du lait. Reste que sa forte odeur risque de dissuader les cueilleurs: pour certains, le Galéopsis tetrahit se caractéristique d'avantage par un parfum de belette que par une gueule de belette!

Pour aller plus loin

- Galeopsis tetrahit sur Tela-botanica

- Galeopsis tetrahit: identification assistée par ordinateur

Chrysomèles du Galéopsis (Chrysolina fastuosa) dos à dos sur le Galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia), une des 10 autres espèces de Galéopsis présentes en France.