01/05/2018

01/05/2018

Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria), la star poitevine du 1er mai!

En ce premier mai, jour où il est bon de manifester son goût pour la nature, une trentaine de stagiaires attendent le botaniste Yves Baron (ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers), route de la Cassette à Poitiers. Promesse est faite d'en apprendre un peu plus sur la Vallée de la Boivre (cette dernière est un petit affluent du Clain et emprunte son nom au vieux français «bièvre» désignant le Castor), sur un territoire classé Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.

Les poitevins autour du professeur Yves Baron, serez-vous retrouver son chapeau?

Le groupe est conséquent, preuve s'il en fallait une de l'attrait pour la nature des poitevins. Pas de quoi décourager l'ancien professeur qui guidait autrefois les étudiants de l'université: parfois plus d'une centaine par sortie terrain! Quoi qu'il en soit, Yves Baron attire les botanistes comme les Lamiers attirent les bourdons: plusieurs groupes adaptés à l'étroitesse des chemins se forment naturellement autour du professeur et d'autres naturalistes éclairés.

La promenade débute sur les coteaux calcaires qui encadrent le fond de Vallée, royaume du Chêne pubescent (Quercus pubescens). C'est l'Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) qui ouvre le cortège. Nous profitons de sa floraison parfumée tout en observant ses feuilles très découpée (pennatifides) qui la distingue de l'Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata), aux feuilles doucement lobées, plus forestière, que nous croiserons plus tard en sous bois.

Un seul style au cœur des fleurs de l'Aubépine monogyne (en premier), 2 à 3 styles au cœur des fleurs de l'Aubépine à deux styles (en second).

Sur les coteaux, c'est encore l'heure de la discrète Potentille de printemps (Potentilla verna), première Potentille de l'année. Accrocheuse, la Garance voyageuse (Rubia peregrina) inaugure le défilé des Rubiacées qui suivront (Gaillets). Quelques Laitues sauvages (Lactuca serriola) orientent le groupe dans la bonne direction (on les surnomme les «Laitues boussole», voir l'article de Sauvage du Poitou). Au passage, Yves Baron nous apprend à faire un sifflet avec une tige de Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia): la botanique s'apprivoise d'autant mieux avec le regard et le sourire de l'enfance.

De gauche à droite : Potentille de printemps, Garance voyageuse, Laitue scariole et Pissenlit.

En redescendant vers le fond de la Vallée, le milieu se referme; l'occasion de s'intéresser à quelques arbustes en passant: la Viorne lantane (Viburnum lantana) ouuvre ses jeunes feuilles comme une gueule de dragon. Quelques Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea) bien exposés rougissent (de plaisir?). Le Troène d'Europe (Ligustrum vulgare) affiche des rameaux bigarrés, les feuilles d'hiver contrastant avec les nouvelles, plus claires. Au passage, on croise l'abracadabrantesque Daphné lauréole (Daphne laureola), une autochtone aux allures de plante exotique.

De gauche à droite : Viorne lantane, Cornouiller sanguin, Troène d'Europe et Daphné lauréole.

En bord de Boivre, la forêt alluviale reprend ses droits. C'est l'occasion de faire connaissance avec la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria, photo en tête d'article), une plante parasitaire, espèce déterminante pour la Vienne, rare sur le territoire français. Pas de Muguet de mai à l'horizon, mais le trésor du jour a pour compagnie le cortège des sauvages de sous-bois: Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), Lamier jaune (Lamium galeobdolon), Ail des ours (Allium ursinum) ou encore Sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum).

De gauche à droite : Jacinthe des bois, Lamier jaune, Ail des ours et Sceau de Salomon.

Au détour d'un chemin forestier, les promeneurs remontent finalement sur un versant calcaire. Le milieu s'ouvre à la lumière, offrant une prairie où les Orchidées poussent comme des pâquerettes dans un jardin. Il n'en faut pas plus pour que le groupe s'éparpille à quatre pattes... A chacun sa loupe, à chacun sa dose d’émerveillement!

La tête cramoisie de l'Orchis brûlé (Neotinea ustulata)... La faute à la loupe?

Le défilé du premier mai se termine en un bouquet fantastique: Orchis bouffon (Anacamptis morio), Ophrys araignée (Ophrys aranifera)... Il n'y a guère que la peu courante Véronique prostrée (Veronica prostrata) et l'excentrique Muscari à Toupet (Muscari comosum) pour rivaliser avec le gang des Orchidacées et tirer quelques derniers crépitements aux appareils photos!

De gauche à droite: Orchis bouffon, Ophrys araignée, Véronique prostrée et Muscari à Toupet.

15/08/2017

15/08/2017

Panicaut champêtre, Biard (86)

Eryngium campestre (Panicaut champêtre) appartient aux Apiaceae (ex Ombellifères), les Sauvages à fleurs en ombelles. Si, par maladresse, on s'assoit sur les feuilles coriaces et épineuses de la Sauvage lors d'un pique-nique, on pensera peut-être qu'il s'agit d'un «chardon» (Cirsium, Carduus...), de la famille des Astéracées. Il n'en n'est rien: le Panicaut champêtre est bel et bien le frère des carottes, persils, cerfeuils, panais ou céleris... Un piège bien connu des apprentis botanistes qui retiendront à l'inverse que l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium), avec ses airs de carotte, est en fait une Astéracée. Panicaut et Achillée ont-ils été échangés à la naissance, pour grandir chacun de leur côté dans un clan étranger?

À gauche, le Panicaut champêtre de la famille des Carottes. À droite, l'Achillé millefeuille de la famille des «chardons» (Cirsium, Carduus...)... Deux Sauvages qui poussent à contre courant de notre intuition!

Une investigation plus poussée nous apprendra que personne ne s'est trompé, et que tout le monde est à sa place: les fleurs à 5 pétales du Panicaut champêtre (qui apparaissent en été) sont regroupées en des ombelles arrondies (les rayons de ses ombelles sont nuls, d'où la confusion), et l'analyse de ses fruits (diakènes) lèvera nos derniers doutes. De son côté, l'Achillée millefeuille regroupe une multitude de capitules, et non des fleurs, dans ses corymbes (voir notre article consacré à la Sauvage), une des signatures du clan Astéracée.

Panicaut champêtre: sous la garde d'une collerette de bractées épineuses, les fleurs à 5 pétales recourbés vers l'intérieur, regroupées en ombelles. Dans la mesure où les rayons de ses ombelles sont nuls, on est aussi en droit de dire qu’il s’agit d’un capitule!

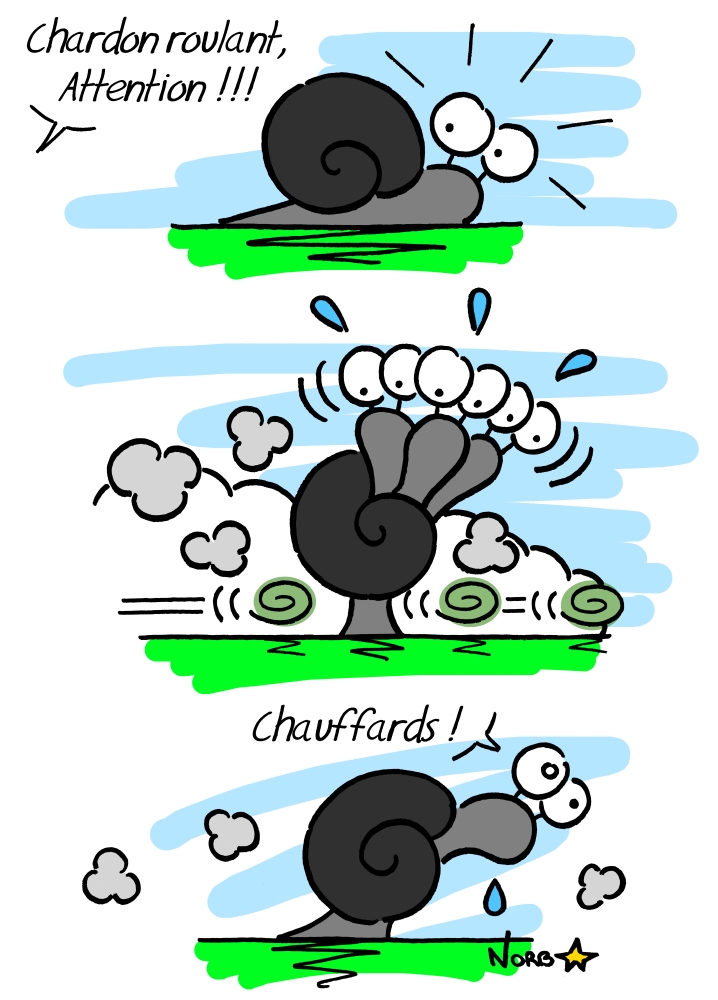

Allez basta, roule, on y va!

(La Carapate, Gérard Oury)

Reste que le Panicaut champêtre est parfois surnommé Chardon Roland, Chardon à cent têtes ou Chardon d'âne. Dans le Poitou, il est le Chardon roulant («Chardon Roland» vient probablement de cette même origine), à cause de ses inflorescences séchées qui se détachent en hiver et roulent au sol, poussées par les tempêtes. C'est une forme d'anémochorie atypique (voyage des semences avec le vent), car rien ne prédispose les graines à quitter le plancher des vaches, comme le feraient les fruits plumeux d'un véritable chardon. Mais bref, chardon ou non, la Sauvage pique celui qui s'y frotte: un excellent moyen de défense contre les ruminants.

Le Panicaut champêtre est une vivace, qui installe durablement ses longues racines (jusqu'à 5 mètres de long) sur les sols misérables et déstructurés. On le croisera partout où la vie est mise à rude épreuve: terrains vagues, chemins piétinés, sableux, prairies usées par le surpâturage... Et surtout sur les plateaux calcaires brûlés par le soleil, un milieu très apprécié des papillons comme des lépidoptéristes de tout poil.

Mercure (Arethusana arethusa) sur Panicaut champêtre: la Sauvage, très mellifère, intéresse de nombreux butineurs.

Si le Panicaut champêtre est comestible (Panicaut vient du latin médiéval pane cardus, le «pain de cardon»), ses piquants dissuaderont tous ceux qui n'ont pas une mâchoire de requin d'en faire leur pique-nique, à l’exception des très jeunes feuilles qui peuvent se déguster en salade. La plante adulte peut toutefois servir de «bouquet garni» pour parfumer les sauces et les bouillons. Certains lui trouve un goût d’artichaut, et faute d'en avoir le cœur, elle en a au moins la douceur (sa saveur est légèrement sucrée).

Faute de croquer le Panicaut champêtre, une Mante religieuse (Mantis religiosa) tente de croquer les papillons...

C'est surtout en tant que plante hôte d'un champignon que le Panicaut champêtre est connu: dans la partie sud de la France, pousse depuis la souche de ses racines la Pleurote du panicaut (Pleurotus eryngii). Cultivée dans le reste du pays (les kits de culture domestique sont assez faciles à dénicher), la Pleurote du panicaut présente une chaire tendre et savoureuse qui en fait un met de premier choix dans la cuisine méridionale.

Les racines bouillies du Panicaut champêtre ont autrefois été utilisés pour leurs vertus diurétique (calculs rénaux...) et apéritive. Mais c'est une toute autre coutume que retiendront les plus baroudeurs d'entre vous : jadis, celui qui partait à l'aventure loin de ses terres et loin des siens emportait avec lui une tête fleurie de Panicaut champêtre, cueillie dans son village; une manière de souhaiter bon voyage à celui qui roule vers de nouveaux horizons, comme une inflorescence de «Chardon roulant» poussée par les vents!

Pour aller plus loin:

- Eryngium campestre sur Tela-botanica

- Eryngium campestre: identification assistée par ordinateur

17/06/2017

17/06/2017

Ornithogale des Pyrénées, Vouneuil-sous-Biard (86)

Loncomelos pyrenaicus (ex Ornithogalum pyrenaicum, Ornithogale des Pyrénées) appartient à la famille Asparagaceae (ex Liliaceae), au côté des Asperges, mais aussi du Muscari à Toupet, de la Dame d'Onze heures, du célèbre Muguet de mai ou de l’inénarrable Fragon déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou.

L'Ornithogale des Pyrénées est une espèce d'ombre ou de demi ombre qui colonise les sols riches et forestiers. Elle apparait après le tiercé gagnant des fleurs vernales, à savoir (dans l'ordre d'arrivée): Petite pervenche (Vinca minor), Anémone des bois (Anemone nemorosa) et Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta). Comme ces dernières, le spectacle de l'Ornithogale des Pyrénées est éphémère: ses parties aériennes disparaissent en moins de deux mois, puis la Sauvage roupille sous terre (elle est vivace de par son bulbe) jusqu'au printemps suivant.

Inflorescence en boutons de l'Ornithogale des Pyrénées: la saison de l'Aspergette commence!

Les ornithogales empruntent leur nom à une expression grecque: ornithos est l'oiseau, gala le lait. Le lait d'oiseau étant chose fantastique, il désignait chez les grecs une chose rare et merveilleuse! Si la rareté de notre Ornithogale des Pyrénées varie considérablement d'une région à une autre, sa magie ne fait aucun doute, où que l'on soit...

L'Ornithogale des Pyrénées est une Asparagacée, et c'est d'ailleurs en tant qu'«Asperge» qu'elle est le plus souvent connue, même si, botaniquement parlant, elle n'en est pas une (les Asperges appartiennent au genre Asparagus). Surnommée Aspergette ou Asperge des bois, l'Ornithogale des Pyrénées est une excellente comestible: ses jeunes pousses, crues ou cuites (plongées 5 minutes dans de l'eau bouillante), ont un goût agréable, bien que peu prononcé. Mais ceux qui ont eu la chance de goûter l'Aspergette se souviennent surtout de sa texture: tendre et croquante. Sous la dent, la Sauvage donne envie de crier à la merveille, ô lait d'oiseau!

Les récoltes toujours abondantes d'Ornithogale des Pyrénées en Poitou, région bénie des Dieux de l'Aspergette!

Quiche à l'Aspergette (journée Botanique & Cuisine avec Sauvages du Poitou et What's for dinner)

Je peux pas manger: j’ai les dents qui poussent.

(Marche à l’ombre, Michel Blanc)

Malheureusement pour nos assiettes (et heureusement pour notre Sauvage), l'Ornithogale des Pyrénées est protégée dans bon nombre de régions en France (liste complète sur Tela-botanica). Reste alors les étals des marchés au mois de mai, où l'Aspergette d'importation peut se vendre jusqu'à 10 euros le kilo (le lait d'oiseau est à ce prix). On peut aussi se procurer quelques bulbes en jardinerie, mais l’expansion des colonies d'Ornithogale reste lente (même si sa culture est plutôt facile), et les récoltes risque d'être maigres pendant plusieurs années.

Fleurs à six tépales de l'Ornithogale des Pyrénées, Vouneuil-sous-Biard (86)

Fruits (capsules à trois loges) de l'Ornithogale des Pyrénées, Béruges (86)

Les longues feuilles étalées en rosette basale disparaissent généralement dès la floraison. Au mois de juin, ne restent plus que les hampes tordues (le prix de la course à la lumière) garnies des capsules. Puis, longtemps, les tiges sèches perdurent seules, discrètes, mais ne manquant pas de rappeler au promeneur éclairé le goût du lait d'oiseau, et de lui promettre d'autres festins à venir!

Pour aller plus loin:

- Loncomelos pyrenaicus sur Tela-botanica

- Aspergette: des idées et des recettes sur le blog Sauvagement bon

- Salade de pâtes aux asperges des bois: une recette originale de La Cuisine de Gin