18/05/2017

18/05/2017

Yves Baron sur la planète des Géraniums sanguins (Geranium sanguineum)!

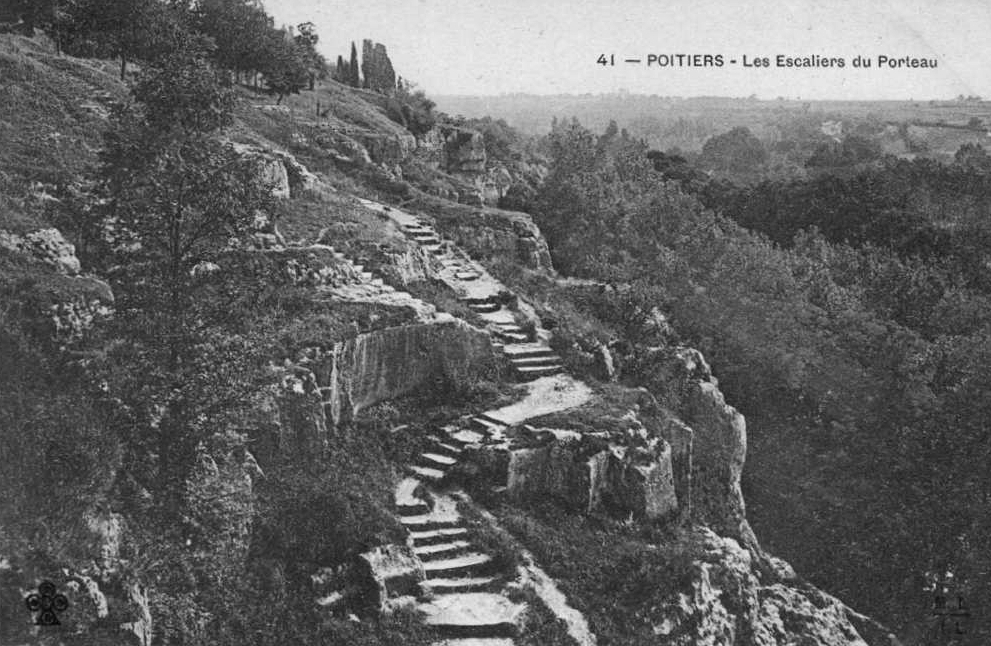

Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, mène en ce mois de mai un groupe d'apprentis sur le site des rochers du Porteau, le temps d'une déambulation botanique organisée par l'association Vienne Nature. «Maître Jedi» de la flore poitevine, Yves Baron a formé maintes «padawans» naturalistes de la région. En ardant défenseur de la nature, l'ancien professeur est également à l'origine de plusieurs centaines de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), dont les rochers du Porteau ne représentent qu'un échantillon dans le cosmos picto-charentais.

Dès la fin des années 60, Yves Baron réalise l'inventaire de ce petit monde minéral et fleuri caché aux portes de Poitiers. Il connait bien le terrain: sa grand-mère lui décrivait les orchidées qu'on pouvait y croiser il y a un presque siècle (Malheureusement toutes disparues aujourd'hui). Une flore rare et la présence du Scorpion noir à queue jaune (Euscorpius flavicaudis) permettent d'élever le site au rang de ZNIEFF au début des années 80, un espace naturel reconnu pour son caractère exceptionnel.

Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre!

Comme de tradition lors des sorties botaniques, les premières observations commencent dès le parking où le groupe s'est donné rendez-vous... la passion n'attend pas: nous nous penchons sur la flore banale des villes en ce début de promenade. Mais comme nous le découvrirons bientôt, la frontière entre l'ordinaire et l’extraordinaire reste mince dès qu'il s'agit de nature!

Quel que soit votre âge, la botanique finit toujours par vous mettre à quatre pattes! (Campanule des murailles, Campanula portenschlagiana, une échappée des jardins)

Ainsi, la Grande Chélidoine (Chelidonium majus) anime les premiers échanges: son latex jaune est-il capable de soigner les verrues, ou s'agit-il d'une légende urbaine? Chacun y va de son témoignage. La Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) montre ses fruits triangulaires, comme autrefois le porte-monnaie des bergers. Le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), une Poacée (famille difficile d'approche s'il en est une), dresse des inflorescences (épillets) qui ressemblent à un gros doigt suivi de deux autres plus petits (dactylis est le «doigt» en latin). L'occasion pour Yves Baron de rappeler que le nom des plantes cache souvent des indices permettant de les reconnaitre. Comme pour affirmer le contraire, une Valériane rouge (Centranthus ruber) quelques pas plus loin affiche des fleurs d'un blanc éclatant!

De gauche à droite et de haut en bas : Grande chélidoine, fruits de la Capselle bourse-à-pasteur, Dactyle aggloméré et Valériane rouge.

Les «parasols» blancs de la Grande Berce (Heracleum sphondylium) dominent nettement ceux plus nombreux du Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris). Si ces Sauvages peuvent décourager les débutants à cause de la ressemblance de leur inflorescence, Yves Baron note qu'il est déjà bon de savoir repérer leur famille: les Apiacées (ex Ombellifères) sont célèbres pour leurs ombelles composées de petites fleurs à cinq pétales. C'est le premier clan cité dans l'histoire des classifications botaniques (par le grec Théophraste, 300 années avant l'ère chrétienne), car c'est surement la famille qui saute le plus aux yeux.

Ombelles de la Grande Berce en haut, du Cerfeuil des bois en bas: deux Apiacées (ex Ombellifères) communes de nos cités.

Quelques joyeux spécimens urbains plus tard (Benoîte des villes, Compagnon blanc, Gaillet gratteron, Herbe-à-Robert, Laitue scariole, Lierre grimpant, Millepertuis perforé, Myosotis des champs, Orchis bouc, Pariétaire de Judée, Ruine de Rome...) il est temps de se rapprocher de notre terre promise du jour. Mais c'est sans compter sur un Figuier (Ficus carica) qui nous barre la route, nous commandant de répondre à une énigme énoncée par notre guide, moitié botaniste, moitié Sphinx...

Le botaniste Yves Baron (Poitiers quartier du Porteau, 2017)

Quelle fleur ne voit jamais la lumière du jour? La figue bien sûr! La figue est une inflorescence (et non un fruit) en forme d'urne dont les parois intérieures sont tapissées de milliers de fleurs minuscules. Celles-ci ne voient jamais la lumière du jour et ne peuvent être fécondées par une intervention extérieure... Elles seront donc pollinisées par des guêpes lilliputiennes qui vivent recluses, telles des nonnes, à l'intérieur des inflorescences!

Une autre surprise nous attend lorsqu'un curieux demande d'où vient la bave que l'on observe sur les tiges des Sauvages alentour: c'est le «Crachat de coucou», l'abri de la sympathique larve d'une Cicadelle écumeuse qui suce la sève des plantes (sans toutefois leur causer de grands dommages). Yves Baron nous propose d'en déloger délicatement un spécimen à la pointe du couteau pour faire plus ample connaissance!

Maintenant que l’incroyable est fait, passons à l’impossible.

(Les Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, Luc Besson)

Ces révélations nous permettent enfin d'accéder aux pieds des falaises calcaires qui dominent le cours du Clain et la très fréquentée «route de Paris». Orientés sud-est, les rochers et les pelouses thermophiles rases du Porteau abritent un monde méridional qui contraste avec la ville autour. Le Porteau doit peut-être son nom à la corporation des porteurs d'eau qui remontaient vers le château de la «ville haute» l'eau des fontaines au bord du Clain. Yves Baron invite ses élèves à emprunter leur pas en grimpant les escaliers taillés dans la roche.

Du haut de ces falaises, pas moins de cinq espèces de Géraniums vous contemplent... Dont l'emblématique Géranium sanguin (Geranium sanguineum), espèce rare et déterminante pour la Vienne. Un paradis pour le Brun du pelargonium (Cacyreus marshalli) qui confie précisément ses chenilles aux divers Geraniums.

Grand habitué des milieux calcaires, l'Hyppocrepide à toupet (Hippocrepis comosa) attire autour de ses fleurs jaunes dites «papilionacées» un carnaval de papillons: la nature est bien faite! La plus discrète Euphorbe de séguier (Euphorbia seguieriana, pas encore en fleur à cette saison) est une autre espèce rare en Vienne. Les jeunes feuilles piquantes du Panicaut champêtre (Eryngium campestre) pourraient laisser penser à un «chardon»; il n'en est rien, le Panicaut champêtre appartenant étrangement à la famille des Apiacées (Ombellifères). L'Hélianthème des apennins (Helianthemum apenninum), dont le nom pourrait se traduire par «fleur du soleil» en grec, cherche toujours plus de lumière pendant que nous cherchons désespérément un peu d'ombre!

De gauche à droite et de haut en bas : Bel argus (Lysandra bellargus) sur Hyppocrépide à toupet (sa plante hôte), Euphorbe de séguier, jeunes pousses de Panicaut champêtre, Hélianthème des apenins.

Sous le soleil de midi, le groupe se réfugie sous les arbres qui poussent alentour, parfois à flanc de falaise. L'ambiance est méridionale à souhait: on reconnait le Chêne pubescent (Quercus pubescens), une espèce réputée pour sa résistance face à la sécheresse. Les feuilles coriaces du Chêne vert (Quercus ilex) et celles à nervures saillantes du Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) apportent la touche finale à cette garrigue sauce poitevine!

De gauche à droite: Chêne pubescent, Chêne vert et Nerprun alaterne.

C'est à l'ombre d'un Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), un autre locataire des garrigues et des maquis méditerranéens, que Yves Baron conclue la promenade. Le botaniste n'a jamais observé d'autres spécimens de cet arbre plus au nord que ce point dans toute la Vienne. Cet Érable marque en quelque sorte la frontière entre sud et nord, tout un symbole pour la ville de Poitiers qui est à la fois la dernière ville du sud et la première ville du nord de la France... A moins que ce ne soit l'inverse!

Attention, au delà de cette feuilles à trois lobes (Érable de Montpellier)...

«C'est le NORD!» (Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon)

Pour aller plus loin

- Fiche descriptive de la ZNIEFF des rochers du Porteau

16/04/2017

16/04/2017

Mouron des oiseaux, Poitiers bords de Boivre

Stellaria media (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux ou Maurion en poitevin-saintongeais) appartient aux Caryophyllacea, une famille dont les membres présentent souvent un squelette caractéristique: lorsqu'une fleur apparait au bout d'un rameau, la croissance de ce dernier s'arrête. Deux axes secondaires poussent alors sous la fleur, au bout desquels apparaitront les fleurs suivantes, et ainsi de suite...

Stellaria media est une annuelle qui se resème efficacement (jusqu'à cinq générations peuvent se succéder par an depuis une seule plante). Ses graines ont besoin de lumière pour germer; c'est pourquoi on la voit surgir de toute part dans les potagers dès que le sol est brassé et retourné, les semences remontant à la surface.

Stellaire intermédiaire au printemps, Poitiers bords de Boivre

Ses colonies sont rarement mal considérées: son feuillage lisse et persistant offre un couvert appréciable — et nourricier car elle capte l'azote — pour le sol en hiver (bien qu’annuelle, Stellaria media survit parfois au delà de son premier anniversaire). Ses colonies les plus imposantes peuvent être le signe d'un

sol équilibré et fertile, où les bactéries aérobies assurent une bonne

fonction digestive de la matière organique. Mais n'en faites pas un credo absolu: la Sauvage sait aussi se contenter de parcelles moins classieuses, voir d'un simple trottoir!

Stellaria media fleurit toute l'année durant, en dehors des périodes de gel. Ses petites fleurs blanches présentent cinq pétales entièrement échancrés, à tel point qu'elles semblent composer une étoile à dix branches: Stella est l'«étoile» en latin.

Fleurs de la Stellaire intermédiaire: 5 pétales entièrement échancrés plus courts que les 5 sépales, 3 à 5 étamines autour de 3 styles (contre 5 styles pour la plupart des Céraistes).

Par coquetterie sans doute, la tige est parcourue d'une seule ligne de poils qui passe d'un côté à un autre à chaque nœud; assurément un bon moyen de ne pas confondre la belle avec les nombreux Céraistes (Cerastium sp), d'autres Sauvages du clan Caryophyllacea aux fleurs blanches et aux allures similaires (du moins de loin).

Tige de la Stellaire intermédiaire: une ligne de poil bien caractéristique.

La Stellaire intermédiaire est une Sauvage au visage familier. Il existe pourtant d'autres taxons plus confidentiels qui devraient nous inciter à vérifier deux fois son identité lorsqu'on la croise: à commencer par la Grande Stellaire (Stellaria negleta), une sœur jumelle probablement confondue la plupart du temps avec la Stellaire intermédiaire, d'où le peu de données dont on dispose quant à sa répartition. Elle se distingue par sa grande taille, ses pétales égalant ou dépassant les sépales et sa dizaine d'étamines (l'observation à la loupe binoculaire des semences est un critère plus fiable, mais délicat sur le terrain). En second lieu, la Stellaire pâle (Stellaria pallida) qui affectionne les sols pauvres et secs (avec une répartition essentiellement méditerranéenne): nettement plus petite que la Stellaire intermédiaire, la Stellaire pâle présente des fleurs fermées, généralement dépourvues de pétales, ou avec des pétales minuscules. En botanique, rien n'est jamais définitivement simple, mais c'est là que réside le jeu et surtout le plaisir!

C’qui est embêtant dans les oiseaux c’est le bec.

(Bernie, Albert Dupontel)

Les graines que Stella media produit en grande quantité (2.000 à 20.000 graines par pieds!) dans ses capsules sont appréciées des volatiles, d'où son surnom de «Mouron des oiseaux». En réalité, pas besoin d'avoir un bec et des ailes pour apprécier la belle: Stella media est une célèbre comestible, crue ou cuite, riche en calcium, silice, magnésium et vitamine C. Jadis, c'est la corporation des marchands de Mouron qui se chargeait d'aller cueillir la Sauvage pour la vendre sur les marchés en criant «Du mouron pour les p’tits oiseaux, un sou la botte!» (je vous recommande vivement la lecture de l'article haut en couleur du site France Pittoresque: Chasseurs de plantes des environs de Paris).

Feuilles ovales de la Stellaire intermédiaires, longuement pétiolées à la base, sessiles en haut des tiges, bonnes pour la salade!

Au Japon, la tradition fête les «sept herbes» au début du mois de janvier. Ce jour (Nanakusa-no-sekku) célèbre le retour de la végétation et le printemps à venir. Les japonais partagent en famille un gruau de riz accompagné des pousses de sept herbes sauvages, notre Mouron des oiseaux faisant partie du lot. Si le mélange est aujourd'hui vendu en sachet dans les supermarchés, il convenait autrefois de hacher sa récolte tout en chantant une comptine: «Avant que les oiseaux du continent s'envolent vers le Japon, je hache les sept herbes...». Bonne idée: mangeons le Mouron avant que les oiseaux ne le mangent!

Attention si vous partez en quête d'un casse-croute nippon à travers le jardin: prenez garde à un dernier piège, le Mouron rouge (Anagallis arvensis), un faux cousin légèrement toxique, présente des parties aériennes proches du Mouron des oiseaux hors floraison (les fleurs vermeilles du Mouron rouge signalant facilement la traitresse à maturité). En l'absence de fleurs, les petits points bruns sous les feuilles du Mouron rouge peuvent nous aider à identifier la Sauvage impropre à la consommation, et d'éviter de se faire du mouron intestinal!

Sous les feuilles du Mouron rouge (Anagallis arvensis)

Pour aller plus loin:

- Des idées recettes autour du Mouron des oiseaux sur le blog Sauvagement-bon

- Le Mouron des oiseaux à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Stellaria media: identification assistée par ordinateur

- Stellaria media sur Tela-botanica

- Stellaria negleta sur Tela-botanica

- Stellaria pallida sur Tela-botanica

Stellaire aquatique (Myosoton aquaticum), une Caryophyllacée des zones humides qui se distingue de la Stellaire intermédiaire de par ses grandes feuilles ovales et pointues (2 à 8 cm) et ses grandes fleurs (15 mm) à 10 étamines.

01/09/2016

01/09/2016

Les botanistes sont souvent passés maîtres dans l'art de ranger. Non pas qu'il soient devenus des champions de Tetris à force de remplir des herbiers, mais plutôt parce que l'approche naturaliste repose beaucoup sur la reconnaissance de ce qui ressemble (on range dans le même tiroir) et de ce qui diffère (c'est le moment d'ouvrir un nouveau tiroir!).

Jusqu'en 1998, la classification dite «classique» des végétaux se basait sur les particularités morphologiques évidentes des plantes (ce qui reste une approche très pertinente sur le terrain). Après cette date, c'est une classification dite «phylogénétique» qui prend le relais (APG): l'approche génétique permet de prendre en compte les liens de parenté entre les végétaux au delà de leur apparence, et de mieux comprendre leur histoire. Cette classification moderne fut révisée, ou plutôt affinée, en 2003 (APG II), en 2009 (APG III) puis en 2016 (APG IV)... Nul doute qu'elle le sera encore à l'avenir!

Mille pardons, messer. Je devais effectuer un léger changement à mon blason afin qu’on ne me confonde pas avec mon méprisable cousin.

(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

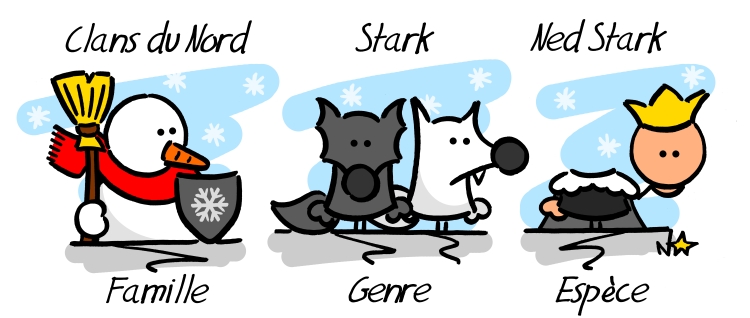

Bref, classer les plantes revient en quelque sorte à tracer des arbres généalogiques, à déterminer qui ressemble à qui, qui est parent avec qui, à étudier les traits propres (les «armoiries») de chaque lignée de Sauvages.

A chaque Sauvage correspond une espèce. Les membres d'une même espèce se ressemblent comme deux gouttes d'eau et sont interféconds entre eux. Les espèces sont regroupées en genres. Les membres d'un même genre affichent aussi des traits communs évidents, quoique plus lointains. Leurs similitudes rend toutefois les hybridations possibles. Les genres sont regroupés en familles, puis les familles en ordres, etc.

Je me souviens de votre père racontant autour d’un feu de camp comment sa maison avait obtenu son blason...(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

Je veux de nouveau sentir le vent dans mes cheveux!Les membres de cette famille royale produisent souvent des semences à soies (des akènes équipés pour le vol, comme le célèbre «pompon» du Pissenlit) que le vent emporte à la conquête de nouveaux territoires.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Étaient-ils vingt, étaient-ils vingt mille?... Sous les arbres se massaient tous les sauvageons du monde.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

A quoi servent les amis riches s’ils ne mettent leurs richesses à votre disposition?C'est pourquoi on retrouve dans leurs rangs de nombreux «engrais verts»: Trèfles (Trifolium spp), Luzernes (Medicago spp), Vesces (Vicia spp), Gesses (Lathyrus spp), mais aussi des stars du potager comme les Fèves, les Haricots ou les Pois... Autant de Sauvages ou de plantes domestiquées qui renferment leurs fruits dans des gousses (un fruit sec qui s'ouvre par deux fentes).

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Et puis il y a les roses. Quel parfum délicat, les roses, n’est-ce pas? Surtout lorsqu’il y en a tant. Cinquante, soixante, soixante-dix mille roses... Je ne saurais vraiment dire combien il en reste, mais trop pour que je me soucie de les dénombrer, de toute façon.Le clan Rosacée fait preuve d'une indéfectible loyauté envers l'homme: cette famille fournit l'essentiel des fruits consommés en zone tempérée. La pomme est peut-être sa plus grande réussite (c'est le fruit le plus consommé au monde après les agrumes et la banane). Et puisque l’amour et les lois de l’attraction sont à l'origine de tout fruit, n’oublions pas la Rose, son indétrônable ambassadrice des parcs et des jardins, qui compte plus de 40.000 variétés!

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les gardes postés aux portes du château portaient des justaucorps de cuir et avaient pour emblème deux masses de guerre croisées sur une croix blanche en forme de X.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)