13/11/2017

13/11/2017

Rassemblez vos hommes. On se met en formation...

(Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg)

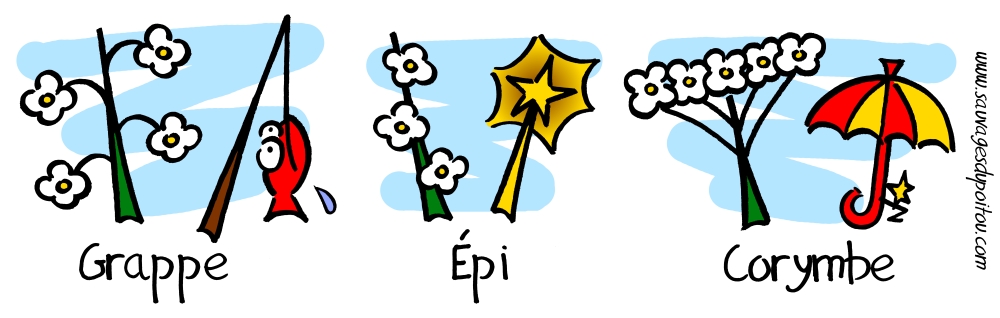

Grappe: ensemble de fleurs pédicellées sur un axe, le pédicelle étant la petite ramification qui porte la fleur, l'ultime pédoncule en quelque sorte.

Épi: ensemble de fleurs sessiles (dépourvues de pédicelle) sur un axe.

Corymbe: les fleurs, aux pédicelles de plus en plus courts au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet, s'épanouissent toutes sur un même plan.

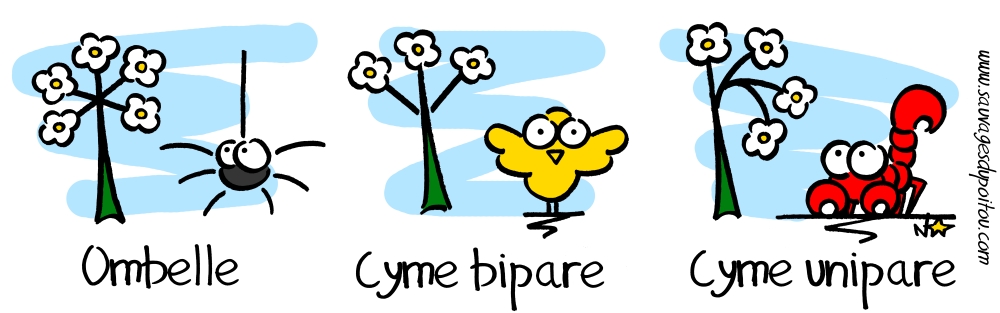

Ombelle: les fleurs sont portées par des pédicelles rayonnants, égaux ou presque.

Cyme bipare: deux axes secondaires s'insèrent sous l'axe principal (ex: Mouron des oiseaux).

Cyme unipare: sous l'axe principal s'insère une seule ramification secondaire, qui porte elle-même une ramification, etc. Lorsque l'ensemble dessine une «queue de scorpion», on parle de Cyme scorpioïde (ex: Myosotis des champs).

Comme pour les fleurs, la diversité des inflorescences peut être une réponse façonnée par l’évolution à la diversité des insectes qui les fréquentent (et vice versa, les insectes évoluant aussi pour répondre à l’anatomie de leurs fleurs préférées). Ainsi, grappes et épis sont bien adaptés au vol stationnaire de certains insectes, alors que les grandes ombelles forment des pistes d’atterrissage praticables pour les gros coléoptères.

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, et plusieurs combinaisons sont possibles. Vous connaissiez déjà les feuilles simples et les feuilles composées... Voilà maintenant les inflorescences simples et les inflorescences composées!

Exemple d'inflorescence composée: les grappes de grappes des fleurs du Troène commun (Ligustrum vulgare) qui forment ce qu'on appelle une «panicule». Ce n’est pas les butineurs qui se plaindront d'une telle surenchère, les fleurs du Troène commun étant aussi mellifères que parfumées.

Panicule dense du Troène commun, Poitiers quartier Chilvert

Il est une famille de Sauvages, les Apiaceae ou «Ombellifères», qui s'est fait une spécialité dans la confection d'ombelles sophistiquées. Certains membres du clan vont jusqu'à afficher des ombelles d'ombelles (on parle plutôt d'ombelles d'ombellules), à l'image de l’omniprésent Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) au printemps.

Ombelle d'ombellules du Cerfeuil des bois, Poitiers bords de Boivre

Je capitule! Vous m'avez conquis sans résistance!

(La Tulipe noire, Christian-Jacque)

Pourtant, même la plus inspirée des Ombellifères ne peut rivaliser avec l'ingéniosité des Asteracées (les «Composées») qui semblent atteindre des sommets d'astuce en matière d'inflorescence. Il faut dire que les Astéracées sont une des familles les plus récentes dans la grande histoire de l'évolution végétale, et qu'elles bénéficient à ce titre des trouvailles les plus modernes en matière de reproduction.

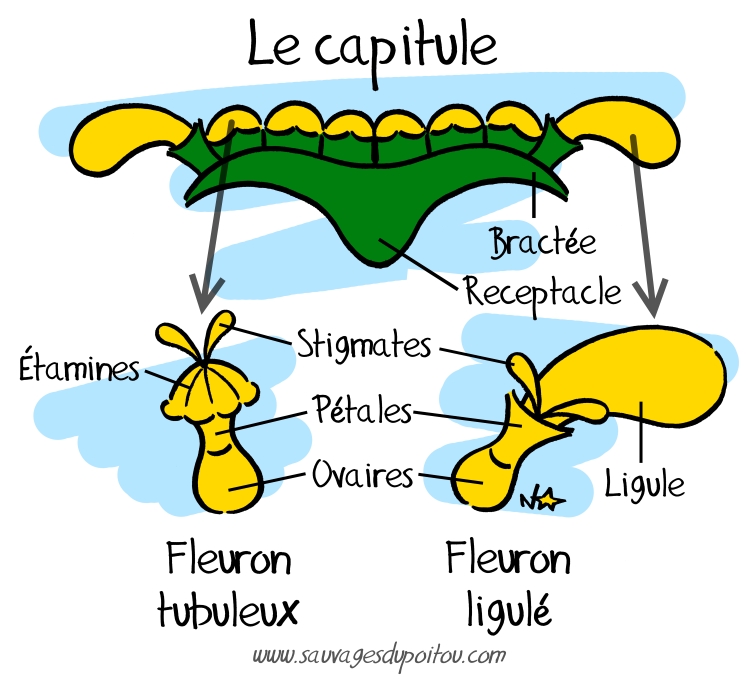

Les Astéracées ont miniaturisé leurs fleurs, de manière à pouvoir en entasser le plus grand nombre sur un seul réceptacle... Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais elles ont aussi conçu un emballage marketing très particulier à destination des butineurs: les minuscules fleurs (les «fleurons») sont regroupées en une inflorescence qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique, nommée capitule. Ainsi, certaines fleurs se chargent d'imiter les pétales à la périphérie (les fleurons ligulés), pendant que les autres dessinent un cœur au centre (les fleurons tubuleux). Le butineur, pensant plonger dans une fleur aux rondeurs généreuses, pollinise d'un coup d'un seul une myriade de fleurs...

Si l'on appelle sépales les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une fleur, on appelle bractées les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une inflorescence (ou un capitule). La collerette formée par l''ensemble des bractées se nomme involucre.

Difficile de rendre hommage à la richesse des fleurs à capitule en quelques coups de crayons. Les variations sur ce thème sont nombreuses : les fleurons peuvent être stériles, mâles, femelles ou les deux en même temps. Le dessin ci-dessus pourrait illustrer, par exemple, le capitule du Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), qui présente des fleurons tubuleux hermaphrodites (mâles et femelles) au centre de ses fleurs, et des fleurons ligulés strictement femelles à leur périphérie.

Capitules du Séneçon jacobée, Poitiers bords de Boivre

En terme de pollinisation (et donc de reproduction) les Astéracées ont en quelque sorte initié l'ère industrielle du règne végétal! Marketing, efficacité, industrie... On ne fait pas dans la poésie champêtre, mais remarquez comme les fleurs à capitules vivent en parfaite adéquation avec leur temps (et donc le notre). Sur les 10 sauvages les plus obersvées dans les villes françaises (source Sauvages de ma rue), la moitié sont des Asteracées: Pissenlit, Laiteron potager, Laitue scariole, Séneçon commun et Vergerette du Canada. Alors si vous découvrez avec cet article les subtilités du capitule, sachez que vous avez forcément observés ceux ci à maintes reprises, et ce depuis votre tendre enfance...

Capitule de la Marguerite commune, Biard (86)

Enfin, regardons de près les fleurs de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium): si cette sauvage a l'allure d'une Ombellifère, elle n'en a que l'allure. Chacune des petites fleurs de ses corymbes est en réalité un capitule constitué de fleurons tubuleux et ligulés blancs (parfois rosés). On peut dire de ce membre de la famille Asteracée que ses inflorescences (composées) sont des corymbes de capitules... Pas moins!

T’es comme Superman, mais sans les collants.

(90210 Beverly Hills, Rob Thomas)

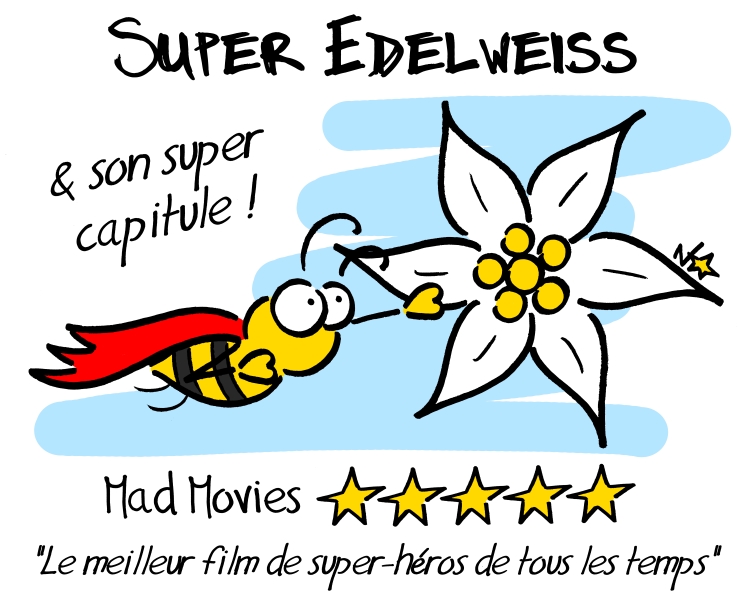

Pourtant, même la légendaire Achillée s'incline devant l’Edelweiss (Leontopodium nivale), une montagnarde qu'on rencontrera peut être si l'on parvient à passer la barre des 1200 mètres d’altitude (même avec une échelle de pompier, c'est impensable dans le Poitou). L'Edelweiss rassemble des capitules jaunes (composés de fleurons tubuleux) par paquet de cinq ou six, et les entoure d'une couronne de feuilles blanches pointues et duveteuses (des bractées) qui revêtent l'allure de pétales. En somme, l’Edelweiss, une super Sauvage, a inventé le capitule de capitules, le super capitule!

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (4): les fleurs régulières

- Le vocabulaire de la botanique (5): les fleurs irrégulières

- Le vocabulaire de la botanique (7): Poacées, herbes, céréales, pelouses et gazons

Articles consacrés à la pollinisation par les insectes sur Sauvages du Poitou:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

Pour aller plus loin:

- L'inflorescence sur Wikipedia.

01/11/2017

01/11/2017

Circée de Paris ou «Herbe aux sorcières», Biard bords de Boivre (86)

- Oh! Une sorcière si mignonne...

- Kiki, pour vous servir!

(Kiki la petite sorcière, Hayao Miyazaki)

Circaea lutetiana (Circée de Paris) appartient à la famille Onagraceae, aux côté des Onagres, des Épilobes, des Fushias de nos jardins ou des Jussies (Ludwigia sp), les terribles pirates des étangs et des cours d'eau. Pourtant, à l'heure où les monstres d'Halloween défilent à notre porte, notre Sauvage n'endosse pas un costume de corsaire, mais plutôt celui d'une sorcière: Circaea lutetiana est surtout connue sous le nom d'Herbe aux sorcières... Encore des salades de magiciennes me direz-vous? Que voulez-vous, les sorcières, de même que les curés, furent d'excellentes botanistes en leur temps; il est normale que les Sauvages leur rendent hommage de temps en temps.

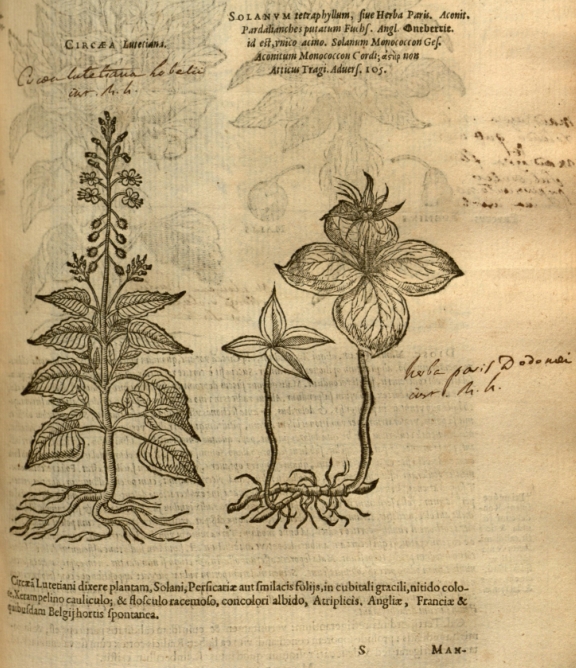

Prenez garde, Circaea lutetiana n'est pas n'importe quelle sorcière: elle emprunte son nom à Circé (Kirkê en version originale), une puissante magicienne dans la mythologie grecque. Experte en drogues, en poisons et reine des métamorphoses, Cirsé est surtout célèbre pour sa participation au casting de l'Odyssée de Homère, où elle change les compagnons d'Ulysse en porcs. On raconte que ce sont les botanistes Mathias de l'Obel — alias Lobelius — et Jacques Daléchamps avant lui (XVIème siècle) qui désignèrent la plante comme celle utilisée par l'enchanteresse pour préparer la potion permettant de transformer les marins en cochons!

Circée de Paris (à gauche) dans Plantarum seu stirpium historia de Mathias de l'Obel (1576)

Circaea lutetiana a côtoyé d'autres plantes sorcières dans les grimoires (Mandragore, Morelle...), mais on sait aujourd'hui qu'elle ne se démarque ni pour sa dangerosité, ni pour ses vertus médicinales. Reste qu'elle est fortement tannique et plutôt impropre à la consommation (sans parler du risque de se transformer en cochon?).

Circée de Paris, Ainhoa (64)

- Bonjour monsieur, y a-t-il une sorcière dans cette ville?

- Non... J'en ai pas vu depuis longtemps.

- Alors je vais m'installer ici! (...) Je me présente: je suis sorcière, je m'appelle Kiki!

(Kiki la petite sorcière, Hayao Miyazaki)

C'est peut-être pour la différencier d'une autre Circée, la Circée des Alpes (Circaea alpina), que notre Sauvage devint la Circée de Paris (lutetiana pour Lutèce, le nom romain de la capitale française), ou en quelque sorte, Titi la petite sorcière! Elle est cependant commune sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région méditerranéenne (protégée en Provence-Alpes-Côte d'Azur). A l'inverse, la Circée des Alpes est rare en France, présente en région méditerranéenne et dans le sud-est seulement.

Paire de pétales échancrés des fleurs de la Circée de Paris en été: on observe bien l'ovaire infère, une des caractéristiques du clan Onagraceae.

Circaea lutetiana est une vivace qui recherche les sols riches, humides et ombragés des forêts riveraines (près des rivières et des ruisseaux). Certains auteurs peu enclins à la magie pensent d'ailleurs que sa qualité de «sorcière» serait une déformation de «sourcière», sa présence signalant souvent la proximité d'un point d'eau.

Les feuilles opposées, ovales, acuminées, denticulées de la Circée de Paris.

Le port modeste de Circaea lutetiana (une cinquantaine de centimètres) est largement compensé par ses colonies très fournies, en particulier sur les sols fréquentés par l'homme. Ses rhizomes souterrains assurent une expansion efficace, et ses fruits s'agrippent aux animaux de passage, à la manière du Gaillet gratteron, pour se disperser jusque dans les villes et les jardins (voir notre article sur l'epizoochorie). Pour le botaniste hollandais Herman Boerhaave (XVIIIème siècle), la Sauvage est liée à Circé à cause de ses fruits: les semences s'accrochent aux passants comme Circé attrape les voyageurs de passage. Ceux qui ont lu l’Odyssée savent combien Ulysse et ses compagnons ont eu du mal à se défaire de la magicienne, un brin collante; d'autres diront que Circé était juste attachante, à l'image de notre Sauvage, discrète, mais pas moins ensorcelante!

Fruits de la Circée de Paris (des capsules velues) qui restent visibles très longtemps en hiver, à l'affut des bas de pantalon des aventuriers.

Pour aller plus loin:

- Circaea lutetiana sur Tela-botanica

20/10/2017

20/10/2017

Bouquet de fleurs sauvages zygomorphes du Poitou!

(Dans l'ordre: Lamier jaune, Vesce cultivée, Aristoloche clématite, Orchis bouc, Orobanche, Orchis vert, Violette odorante, Lamier pourpre et Euphraise raide)

Après l'article consacré aux fleurs régulières (les fleurs en tout point symétriques par rapport à leur centre, de forme «classique» et circulaire en somme), il est temps de se pencher vers des spécimens d'apparence plus excentrique: les fleurs irrégulières (ou «zygomorphes») qui apportent avec leurs silhouettes alambiquées un cortège de nouveaux mots. On peut dégager quelques clans de Sauvages emblématiques (mais pas exclusifs) au sein de ce courant botanico-artistique.

On dirait un Picasso période déstructurée!

(Sacré Robin des Bois, Mel Brooks)

La famille Fabaceae (où se côtoient des célébrités telles que les Fèves, Pois, Haricots, Trèfles, Luzernes, Vesces, Gesses...) est une des plus riches en matière de fleurs irrégulières. Et plus particulièrement ses membres qualifiés de «Papilionacés»: c'est dans les filets des amateurs de papillons, mais surtout au fond des cales des voiliers de plaisance (Hisse et ho!) qu'on va attraper les mots nous permettant de décrire leur cinq pétales.

Étendard : le pétale supérieur, généralement le plus large.

Ailes : les deux pétales latéraux.

Carène : ensemble des deux pétales inférieurs.

Les fleurs jaunes vif d'un Genêt à balais (Cytisus scoparius) s’avèrent très pédagogique: on observe sans peine l’étendard au-dessus, de même que les deux ailes disposées de chaque côté de la carène (la carène est en fait composée de deux pétales soudés entre eux).

L’Argus bleu (Polyommatus icarus) face au Lotier corniculé (Lotus corniculatus): un papillon et une Papillonacée, deux amis forcément inséparables! Le large étendard du Lotier corniculé, bombé vers l’avant comme s’il avait le vent dans le dos, surplombe les deux ailes. Les ailes recouvrent et cachent une carène fortement coudée, comme une petite corne. C’est peut-être de là que la sauvage tire son nom, corniculatus étant la corne en latin.

T’es mal placé dans la chaîne alimentaire pour faire ta grande gueule!

(L’âge de glace, Chris Wedge et Carlos Saldanha)

Du côté des Lamiaceae (anciennement «Labiées»), représentées par les Menthes, Mélisses, Thyms, Romarins, ou Origans, on puise l'inspiration dans la mythologie grecque: la jeune et séduisante Lamia était l'amante de Zeus. Un jour, la femme du Dieu, Héra la jalouse, tua leur enfant illégitime. Lamia, inconsolable, décida qu'aucune mère n'avait le droit d'être heureuse, et se transforma en un monstre qui mangeait les enfants des autres! Ainsi, les fleurs des Lamiaceae qui évoquent une gueule ouverte doivent leur nom à la terrible ogresse... Leurs pétales deviennent tout naturellement des «lèvres».

Les lèvres se présentent toujours deux par deux: une supérieure et une inférieure (quoi de plus normal pour une bouche). Quant à l'entrée du tube formé par la corolle, elle est désignée comme étant... «La gorge»!

Fleurs du Romarin officinal (Rosmarinus officinalis): la lèvre supérieure de la corolle forme une sorte de «casque» fendu (on appelle «casque» un sépale ou un pétale supérieur recourbé vers l'avant). La lèvre inférieure possède trois lobes, le central plus large et concave: c'est la «piste d'atterrissage» pour les butineurs.

Fleurs de la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum): Les grandes corolles blanche ou roses de la Mélitte à feuilles de mélisse — une forestière qui fleurit entre mai et juillet — sont composées d’un tube très saillant, à gorge très élargie. La lèvre supérieure, un peu concave, est entière. La lèvre inférieure se découpe en trois lobes étalés : deux lobes latéraux et un grand lobe médian plus foncé, comme une grosse langue pendante. Bien souvent, c’est la première chose qui nous frappe lorsqu’on rencontre une Lamiacée en fleur : elle nous tire la langue !

Les fleurs zygomorphes des Lamiacées cachent parfois des mécanismes complexes, destinés à favoriser leur reproduction. Ainsi, les butineurs qui s'engouffrent dans les corolles de la Sauge des prés (Salvia pratensis) s'opposent à des «barreaux» qui barrent l'accès au nectar. En forçant le passage, le butineur enclenche une mécanique de contrepoids qui fait pivoter des étamines vers le bas, jusqu'à ce que leur anthère touche le dos de l'insecte pour y déposer le pollen.

Les épaules ainsi saupoudrées, le butineur s'envole vers d'autres fleurs où son dos caressera la «langue de serpent» qui surplombe la fleur, en fait le style recourbé d'un pistil à maturité... Ingénieuse nature!

Sauge des prés et butineur, Chezeau (86)

Je suis un artiste et mon œuvre c’est moi.

(Hell, Bruno Chiche)

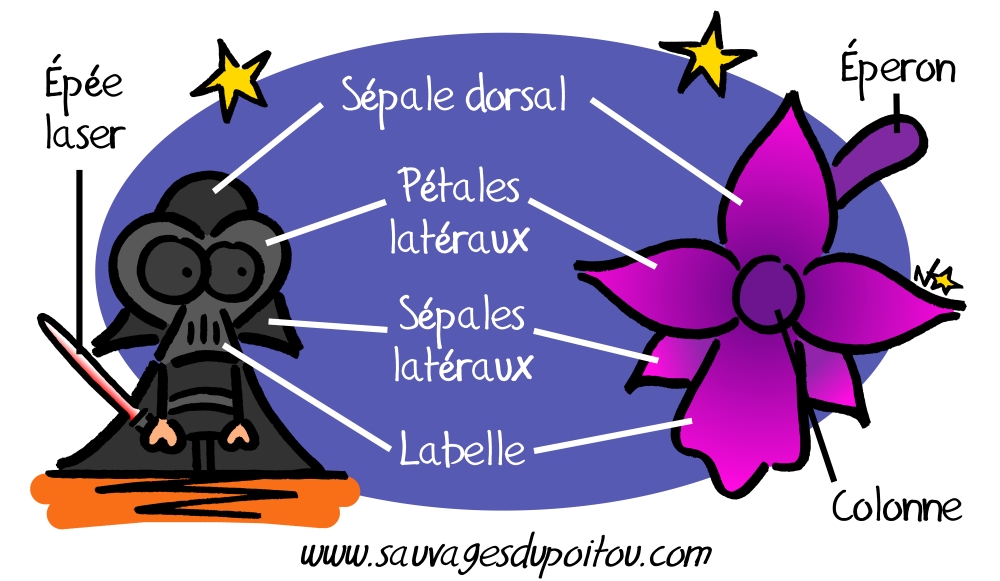

Les Orchidées (Orchidaceae) constituent une grande famille éclectique et c'est probablement en son sein qu'on trouve les artistes les plus perchés! Si le vocabulaire qui permet d'observer leurs chefs d’œuvres devient un poil plus hermétique, le piège réside surtout dans la ressemblance entre pétales et sépales (certains auteurs préfèrent même parler de six tépales), tous richement colorés. Disons qu'une fleur d'Orchidée présente généralement une structure à trois sépales (une première couronne extérieure) et trois pétales (une seconde couronne intérieure), disposés autour d'une pièce centrale nommée «colonne» qui regroupe les organes sexuels de la plante. Plongeons du côté obscur de la botanique:

Fleurs l'Orchis bouffon (Anacamptis morio): les trois sépales et les deux pétales latéraux, nettement striés, forment un «casque» qui protège la colonne. Le labelle, plus large que long, est maculé en son centre, divisé en trois lobes (les lobes latéraux sont crénelés) et prolongé à l’arrière par un éperon. C'est généralement une offrande de nectar qui permet aux sauvages d'attirer les butineurs dans leurs fleurs; l’éperon peut en constituer la réserve. Mais chez la plupart des Orchidées, l’éperon n’est qu’un leurre dénué de récompense. Ainsi, notre Orchis bouffon n’a rien d’autre à offrir à ses visiteurs que de belles promesses dans un emballage trompeur.

Les Orchidées usent de nombreux subterfuges de ce genre pour attirer les pollinisateurs. Chez les Ophrys par exemple, le labelle s'est transformé au fil de l'évolution en une imitation de la seule chose qui compte plus qu'un festin aux yeux d'un insecte: un partenaire pour la reproduction.

Je vous invite à nous retrouver dans un prochain article, où il sera question des inflorescences particulières en grappes, en ombelles, en corymbes ou encore en capitules (pour ne citer que les plus célèbres), et du vocabulaire spécifique aux Poaceae (ou Graminées), des Sauvages aux fleurs très discrètes. To be continued...

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Société Française d'Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée