03/04/2019

03/04/2019

Système racinaire: l'autre côté du miroir! (Platane commun, Saint Benoît 86)

Les habitués des rendez-vous de botanique joyeuse de Sauvages du Poitou sont maintenant aptes à décrire les feuilles simples ou composées, leur disposition sur la tige, les bourgeons, les fleurs régulières, irrégulières, leur agencement (inflorescences) et finalement les fruits. Nous sommes forts d'un vocabulaire fourni, probablement suffisant pour trier nos premières découvertes sur le terrain. Nous n'avons pourtant observé que la moitié supérieure de nos Sauvages préférées, négligeant leur part la plus secrète... Par pudeur et par prudence peut-être, il ne serait guère courtois de déraciner un spécimen inconnu (ou même connu) pour faire connaissance. Cette nouvelle leçon n'est bien sûr pas une incitation à l'arrachage inconsidéré, mais plutôt l'occasion de partager quelques indiscrétions souterraines, tout en mettant en avant l'incroyable diversité - visible ou invisible - du vivant.

- T'avais raison...

- A propos de quoi?

- On est bien mieux tout au fond... C'est là qu'il faut être.

(Le Grand Bleu, Luc Besson)

Les racines prolongent la tige (ou le tronc) sous le sol. Elles sont la plante à l'envers, l'autre côté du miroir. Alors que la tige s'élève vers le ciel, la racine s'enfonce dans les profondeurs, à l'exact opposé, écartelant la plante entre le désir ardant de lumière et l'appel des profondeurs. Songez un peu: c'est un peu comme si les aspirations d'Icare et de l'apnéiste Jacques Mayol ne faisaient qu'une. Autant dire que si le monde aérien de nos sauvages est riche en couleur, en acteurs et en rebondissements (bourgeons, feuilles, fleurs, pollinisation, fruits...), leur univers souterrain l'est tout autant.

Les racines remplissent une pléthore de fonctions qui ne se résument pas à ancrer les végétaux dans le sol. C'est bien connu, les racines recherchent l'eau et les nutriments du sol pour les absorber, compensant de par leur élasticité l'immobilité du végétal. Elles assurent aussi le rôle d'excrétion de la plante, participant à la fabrication même du sol de par leurs sécrétions. Elles peuvent également servir d'organe de réserve chez les vivaces: c'est la cachette à provisions que la plante remplit à la belle saison, afin d'y puiser les mois de disette ou les années suivantes. Ce sont aussi les racines qui assurent le lien avec les nombreux micro-organismes (bactéries, champignons...) qui vivent en symbiose avec chaque plante (voir par exemple notre article sur la Luzerne tâchetée et ses nodosités). Enfin, les racines sont le réseau de télécommunication - le World Wild Web - du règne végétal, permettant à des plantes d'une même espèce de partager des ressources ou même d'échanger des informations sur le monde environnant (prévenant la colonie de l'arrivée d'une sécheresse, de l'attaque d'un prédateur ou d'une maladie fongique). C'est bien connu: les plantes ont inventé la fibre bien avant l'homme!

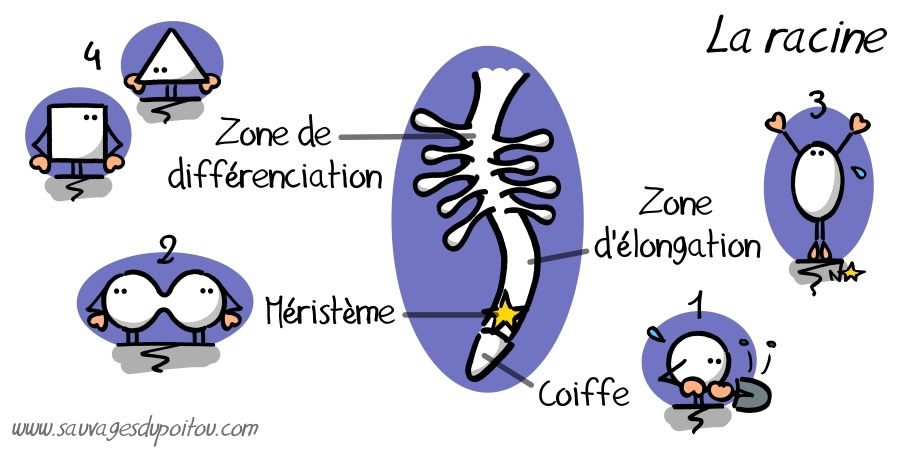

On pourrait transposer à l'envers, la tête en bas, quelques principes développés lors de notre leçon consacrée aux rameaux et aux bourgeons. De même que le rameau grandit via son bourgeon apical, une racine se développe depuis son extrémité, même si celle-ci n'est pas un bourgeon à proprement parler: le bout du bout d'une racine se nomme la coiffe (1). Celle-ci oriente et facilite le forage grâce à la substance visqueuse qui la recouvre (le mucigel). Un peu à l'image des écailles d'un bourgeon, la coiffe sert de bouclier au méristème. Ce petit paquet de cellules indifférenciées assure le renouvellement permanent de la coiffe (creuser est une activité usante, surtout quand on est en première ligne), ainsi que le développement de l'ensemble des tissus racinaires, par le jeu de divisions cellulaires (2). Les jeunes cellules situées quelques millimètres derrière le méristème (zone d'élongation) s'allongent, jusqu'à dix fois leur taille initiale, enfonçant la racine toujours plus profondément dans le sol (3). En amont, les cellules se spécialisent (zone de différenciation), renforçant les tissus de la racine, formant ses différents accessoires (poils racinaires-absorbants, etc.) ou amorçant de nouvelles ramifications (4).

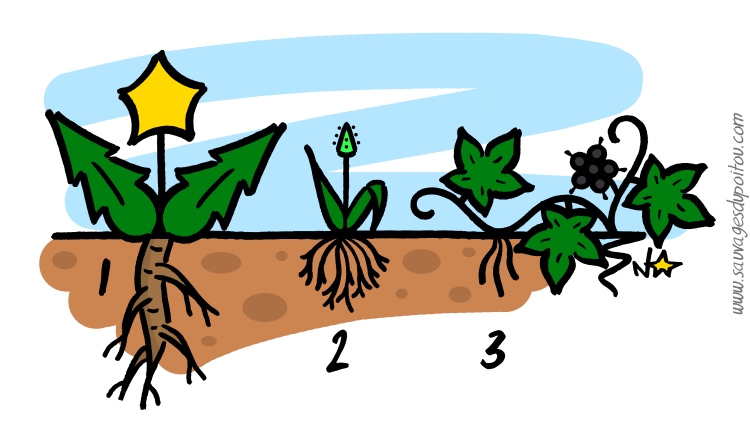

Souvenez-vous des bourgeons: en fonction des espèces, chaque Sauvage affichait un «style» de ramification prédéterminé, donnant à la plante un port étiré et pyramidal ou, au contraire, ramassé et ramifié. Il en va de même pour les racines, qui vont tantôt miser sur un axe principal s'enfonçant profondément dans le sol, tantôt opter pour une multitude de ramifications plus superficielles. Il en découle trois grands types de racines:

(1) Pivotante : la racine principale est plus importante que les racines secondaires (ex: Pissenlit).

(2) Fasciculée : il est impossible de différencier la racine principale des racines secondaires (ex: Pâturin annuel).

(3) Adventives : se dit des racines qui se forment ailleurs qu'à la base de la tige, généralement à d'autres endroits sur la tige (ex: Lierre grimpant).

Il est facile d'imaginer les stratégies associées: la racine pivotante ancre solidement la plante, puisant ses ressources jusque dans les profondeurs du sol (une racine pivotante n'a pas forcément un tour de taille XXL, auquel cas on dit qu'elle est grêle). La racine fasciculée (ou fibreuse, fibrous comme disent les anglais) couvre à l'inverse la partie superficielle du sol, captant l'eau d'une légère averse avant tout le monde. Bien sûr, une palette très variée de variantes, d'accessoires et de spécialisations peuvent s'exprimer autour de ces schémas de base. On peut citer quelques exemples remarquables (la liste n'est pas exhaustive):

La racine pivotante de la Carotte sauvage (Daucus carota) est tubérisée: elle s'épaissit en accumulant des réserves nutritives dans lesquelles la plante puise lors de sa deuxième année (la Carotte sauvage est bisanuelle). Cette cave à provision se nomme tubercule.

Les racines fasciculées aussi peuvent être tubérisées. C'est le cas de la Ficaire (Ficaria verna), une sauvage précoce des sous-bois humides, dont les racines évoqueront aux jardiniers celles des Dahlias qu'on divise en fin de saison.

Les racines adventives du Lierre grimpant (Hedera helix) forment des crampons qui lui permettent de s'accrocher aux murs et aux végétaux qu'il escalade. Lorsqu'il court au sol, d'autres racines adventives au niveau des nœuds sur la tige lui permettent de se multiplier.

Les racines de l'énigmatique Lathrée clandestine (Lathraea clandestine) sont des suçoirs - ses dents de vampire - qui lui permettent de puiser sa subsistance dans les racines des végétaux qu'elle parasite sous terre. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment Dead man's fingers (les doigts de cadavre) car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!

Les racines du Cyprès chauve (Taxodium distichum), un conifère des milieux humides qui rougit puis perd ses épines en automne, forment des pneumatophores. Ces excroissances renforcent son ancrage, tout en lui permettant de respirer malgré les inondations, un peu comme des tubas de plongée!

Toute extraordinaire qu'elle soit, notre excursion souterraine ne présente pour l'instant guère de difficultés. Mais bien sûr (le contraire aurait été décevant), un piège botanique attend les apprentis lombrics que nous sommes: tout ce qui est souterrain n'est pas forcément racine.

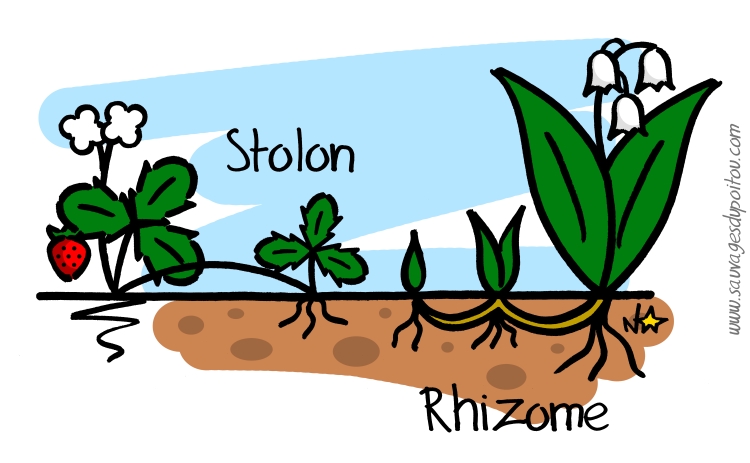

On parle de stolons lorsque la tige d'un végétal se prolonge horizontalement et court au ras du sol, comme pour les fraisiers. Si la tige se prolonge horizontalement sous la surface du sol, on ne parle pas de racine mais encore de tige, ou plus exactement de rhizome. Une tige souterraine, ou rhizome, se démarque d'une racine de par ses feuilles atrophiées (dépourvues de fonction chlorophyllienne bien sûr): sous terre comme sur terre, qui dit feuilles dit forcément tige.

On peut généralement différencier stolon et rhizome en fonction de leur milieu, respectivement aérien ou souterrain, mais ce n'est pas un critère strict et quelques cas ambigus peuvent subsister. Il convient de préciser :

- Un stolon est grêle, fragile, éphémère, ses entrenœuds sont longs. Son bourgeon apical peut donner un nouveau rejet capable de s'enraciner au contact avec le sol.

- Un rhizome peut être renflé (il peut servir d'organe de réserve), il est résistant, pérenne, ses entrenœuds sont courts. Des racines adventives ou de nouvelles tiges peuvent surgir à chaque nœud.

Attention, accrochez-vous au lombric: on parle de rhizome stolonifère lorsque des stolons émergent d'un rhizome!

Sous terre, le paquet de nouille formé par les rhizomes - un réseau de tiges souterraines - de l'Egopode podagraire (Aegopodium podagraria): le secret de son aptitude à envahir le jardin.

Un rhizome ramassé sur lui-même, tubérisé au point d'être gras comme un loukoum, gagne aussi le droit de s'appeler tubercule. N'en faites pas une racine pour autant! C'est par exemple le cas de nos célèbres pommes de terre, en fait des grosses tiges sur lesquelles on trouve des bourgeons et des feuilles atrophiées. Ce sont ces dernières que les jardiniers surnomment les «yeux». Impossible de remplir une friteuse avec les racines qui sont de leur côté fines et fasciculées.

Tubercules (en fait des grosse tiges souterraines) versus racines fasciculées chez la Pomme de terre (Solanum tuberosum).

Le bulbe est un autre exemple de tige souterraine spécifique, faisant office d'organe de réserve: il est court, formé par des feuilles - on parle plutôt d'écailles - charnues et imbriquées. L'Oignon en est un exemple... Et le dernier du jour, car j'en vois déjà qui pleurent devant tant de mystères chthoniens (à moins que ce ne soit la faute des oignons) révélés au grand jour!

Bulbe de l'Oignon (Allium cepa): une drôle de tige qui donne envie de pleurer. Séchez vos larmes, c'est tout pour aujourd'hui!

D'autres leçons de botanique sur Sauvages du Poitou:

01/05/2018

01/05/2018

Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria), la star poitevine du 1er mai!

En ce premier mai, jour où il est bon de manifester son goût pour la nature, une trentaine de stagiaires attendent le botaniste Yves Baron (ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers), route de la Cassette à Poitiers. Promesse est faite d'en apprendre un peu plus sur la Vallée de la Boivre (cette dernière est un petit affluent du Clain et emprunte son nom au vieux français «bièvre» désignant le Castor), sur un territoire classé Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.

Les poitevins autour du professeur Yves Baron, serez-vous retrouver son chapeau?

Le groupe est conséquent, preuve s'il en fallait une de l'attrait pour la nature des poitevins. Pas de quoi décourager l'ancien professeur qui guidait autrefois les étudiants de l'université: parfois plus d'une centaine par sortie terrain! Quoi qu'il en soit, Yves Baron attire les botanistes comme les Lamiers attirent les bourdons: plusieurs groupes adaptés à l'étroitesse des chemins se forment naturellement autour du professeur et d'autres naturalistes éclairés.

La promenade débute sur les coteaux calcaires qui encadrent le fond de Vallée, royaume du Chêne pubescent (Quercus pubescens). C'est l'Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) qui ouvre le cortège. Nous profitons de sa floraison parfumée tout en observant ses feuilles très découpée (pennatifides) qui la distingue de l'Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata), aux feuilles doucement lobées, plus forestière, que nous croiserons plus tard en sous bois.

Un seul style au cœur des fleurs de l'Aubépine monogyne (en premier), 2 à 3 styles au cœur des fleurs de l'Aubépine à deux styles (en second).

Sur les coteaux, c'est encore l'heure de la discrète Potentille de printemps (Potentilla verna), première Potentille de l'année. Accrocheuse, la Garance voyageuse (Rubia peregrina) inaugure le défilé des Rubiacées qui suivront (Gaillets). Quelques Laitues sauvages (Lactuca serriola) orientent le groupe dans la bonne direction (on les surnomme les «Laitues boussole», voir l'article de Sauvage du Poitou). Au passage, Yves Baron nous apprend à faire un sifflet avec une tige de Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia): la botanique s'apprivoise d'autant mieux avec le regard et le sourire de l'enfance.

De gauche à droite : Potentille de printemps, Garance voyageuse, Laitue scariole et Pissenlit.

En redescendant vers le fond de la Vallée, le milieu se referme; l'occasion de s'intéresser à quelques arbustes en passant: la Viorne lantane (Viburnum lantana) ouuvre ses jeunes feuilles comme une gueule de dragon. Quelques Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea) bien exposés rougissent (de plaisir?). Le Troène d'Europe (Ligustrum vulgare) affiche des rameaux bigarrés, les feuilles d'hiver contrastant avec les nouvelles, plus claires. Au passage, on croise l'abracadabrantesque Daphné lauréole (Daphne laureola), une autochtone aux allures de plante exotique.

De gauche à droite : Viorne lantane, Cornouiller sanguin, Troène d'Europe et Daphné lauréole.

En bord de Boivre, la forêt alluviale reprend ses droits. C'est l'occasion de faire connaissance avec la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria, photo en tête d'article), une plante parasitaire, espèce déterminante pour la Vienne, rare sur le territoire français. Pas de Muguet de mai à l'horizon, mais le trésor du jour a pour compagnie le cortège des sauvages de sous-bois: Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), Lamier jaune (Lamium galeobdolon), Ail des ours (Allium ursinum) ou encore Sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum).

De gauche à droite : Jacinthe des bois, Lamier jaune, Ail des ours et Sceau de Salomon.

Au détour d'un chemin forestier, les promeneurs remontent finalement sur un versant calcaire. Le milieu s'ouvre à la lumière, offrant une prairie où les Orchidées poussent comme des pâquerettes dans un jardin. Il n'en faut pas plus pour que le groupe s'éparpille à quatre pattes... A chacun sa loupe, à chacun sa dose d’émerveillement!

La tête cramoisie de l'Orchis brûlé (Neotinea ustulata)... La faute à la loupe?

Le défilé du premier mai se termine en un bouquet fantastique: Orchis bouffon (Anacamptis morio), Ophrys araignée (Ophrys aranifera)... Il n'y a guère que la peu courante Véronique prostrée (Veronica prostrata) et l'excentrique Muscari à Toupet (Muscari comosum) pour rivaliser avec le gang des Orchidacées et tirer quelques derniers crépitements aux appareils photos!

De gauche à droite: Orchis bouffon, Ophrys araignée, Véronique prostrée et Muscari à Toupet.

06/10/2016

06/10/2016

Cet article fait suite à notre premier épisode consacré aux grandes familles en botanique, où nous avions croisé les prestigieuses lignées Asterceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae et Brassicaceae. Le feuilleton continue, avec six nouvelles familles incontournables...

Taratata, c’est le poison qu’y a fait le coup je vous dis, maintint l’aubergiste. Même qu’il a viré noir comme un pruneau, le môme.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Apiacées (ou Ombellifères, environ 180 espèces en France) forment une famille très homogène. Elles présentent souvent des tiges striées ou cannelées, des feuilles alternes, très divisées, aromatiques (ou à odeur marquée) et des gaines bien développées. Elles sont célèbres pour leurs inflorescences en ombelles qui rassemblent des petites fleurs à cinq pétales, majoritairement blanches. Leurs fruits (ovaire infère) sont formés de deux akènes (diakènes) qui se séparent à maturité.

Les ombelles d'ombellules (plusieurs petites ombelles réunies en une grosse ombelle) du Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris)

On y retrouve des espèces généreuses domestiquées par l'homme comme la Carotte (Daucus carotta), le Céleri (Apium graveolens), le Panais (Pastinaca sativa), le Persil (Petroselinum crispum) ou la divine Angélique officinale (Angelica archangelica)... Mais aussi de redoutables spécimens comme la titanesque et brûlante Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ou la Grande Ciguë (Conium maculatum), une célèbre empoisonneuse. Une famille qui met à mal les adeptes de la cueillette sauvage, tant leur membres se ressemblent faute d'attention, et tant on ne sait jamais si l'on à affaire à un ange... Ou à un démon!

Feuilles nettement «engainantes» de l'Angélique sylvestre, une signature de famille.

Les Caryophyllacées (environ 225 espèces en France) se distinguent généralement par leurs feuilles simples, entières, étroites, opposées, insérées sur des nœuds renflés le long de tiges cassantes; à tel point que plusieurs membres de cette famille étaient considérés autrefois comme des remèdes aux fractures, d’après la rocambolesque théorie des signatures. Leurs inflorescences sont souvent disposées en cymes bipares (deux rameaux opposés naissent en dessous des fleurs terminales), leur conférant une silhouette caractéristique. Leurs fruits sont presque tous des capsules qui libèrent les graines qu'elles renferment en séchant (ovaire supère).

Tige cassante la Stellaire holostée (Stellaria holostea)

C'est le clan des Saponaires (Saponaria spp), des Silènes (Silene spp), des Stellaires et des Mourons (Stellaria spp)... Autant de Sauvages adeptes de la haute couture sur pétale, aux floraisons parfois discrètes, mais toujours élégantes (souvent 5 pétales finement découpés ou échancrés), et dont les Œillets (Dianthus spp) font offices d'ambassadeurs raffinés auprès des jardiniers!

Il faut que tu sois aujourd’hui plus que jamais belle à couper le souffle, car on annoncera lors du banquet final que vous êtes fiancés...

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Élégance du Compagnon blanc (Silene latifolia), de la Silène fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi), du Mouron des oiseaux (Stellaria media) et de l’Œillet des chartreux (Dianthus carthusianorum).

Là, y a une tête d’ogre, vous voyez?

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Lamiacées (ou Labiées, 165 espèces en France) se distinguent avant tout par leurs fleurs caractéristiques, en forme de gueule ouverte (voir l'article complet sur le sujet), à quatre étamines. Elles doivent leur nom à l'ogresse Lamia dans la mythologie grecque, car elles semblent dévorer les insectes qui les visitent. En réalité, les Lamiacées n'ont rien de plantes carnivores; bien au contraire, elles sont souvent mellifères et généreuses à l'égard des butineurs.

Lamier maculé (Lamium maculatum) en train d'avaler (ou plutôt de régaler) un Bourdon!

On retrouve à leur cour aux effluves méditerranéennes (la plupart d’entre elles supportent très bien la chaleur) les Menthes, les Lavandes, les Sauges, les Thyms... Autant de sauvages aux parfums uniques, qui produisent leurs essences pour attirer les pollinisateurs ou pour se protéger des herbivores et des ravageurs. Elles sont largement utilisées pour la cuisine, la cosmétique ou la médecine. On observe généralement chez Lamiacées des tiges carrées ainsi que des feuilles opposées décussées. On déniche au fond de leurs calices persistants quatre akènes (tétrakènes, ovaire supère).

Feuilles opposées décussées (chaque paire est disposée à 90 degrés par rapport à celle qui la précède) de la Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens)

Il lui a aussi poussé un nouveau nez... Et un plutôt bulbeux, je dirais.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Du point de vue de l'ancienne classification dite «classique», les Liliacées regroupaient 150 espèces en France. Elles étaient généralement vivaces par leur bulbe ou leur rhizome, et présentaient des feuilles entières à nervures parallèles, ainsi qu'un port non ramifié. Leurs fleurs affichaient souvent six tépales et six étamines. Les Liliacées comptaient dans leurs rangs certaines des Sauvages les plus toxiques pour l'homme, comme le Muguet de mai (Convallaria majalis) ou le Colchique d'automne (Colchicum automnale); mais aussi des spécimens recherchés pour leur valeur gustative tel que l'Ail des ours (Alium ursinum), ou domestiqués au potager, tels que l'Oignon, l'Ail, le Poireau, la Ciboulette...

Fleurs en ombelle de l'Ail des ours: 6 pétales, 6 étamines. Une ex-Liliaceae, devenue aujourd'hui Amaryllidaceae...

Les classifications modernes ont pulvérisé ce clan en une multitude de familles, sur la base d'observations génétiques fascinantes quant à leur histoire, mais pas toujours pertinentes sur le terrain (du point de vue de l'identification). Dépouillée à grand coups de microscopes, la vieille lignée Liliacée a tout de même réussi à garder dans ses rangs officiels une des plus célèbres dames du Poitou, alias la Fritillaire Pintade (Fritillaria meleagris)!

Les six tépales en forme de clochette et les six étamines de la belle Fritillaire Pintade.

C’est le plus haut niveau qu’ait atteint la rivière depuis le printemps. Et, si cette pluie persiste, elle montera encore davantage.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Renonculacées (140 espèces en France) tirent leur nom du latin rena, «grenouille», à cause de l'affection pour l'eau de certains membres de la famille. Elles peuvent afficher des atouts très différents d'une espèce à l'autre: «boutons d'or» de la Renoncule rampante (Ranunculus repens), lianes vigoureuse de Clématite vigne-blanche (Clematis vitalba), clochettes vertes de l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus), collerette de dentelle de la Nigelle de damas (Nigella damascena)...

Fleurs de la Renoncule rampante, de la Clématite vigne-blanche, de l'Hellébore fétide et de la Nigelle de Damas.

C'est un clan fait d'exceptions où l'originalité est de rigueur, même s'il existe quelques points communs dans ce grand barnum terrestre et aquatique: les Renonculacées présentent un nombre élevé d'étamines. Leurs fleurs affichent souvent des couleurs vives et spectaculaires. Les feuilles sont alternes ou disposées en rosette basale (à l’exception de la Clématite des haies qui a les feuilles opposées), rarement stipulées. La plupart des Renonculacées sont toxiques, pour l'homme comme pour les animaux.

La seule pensée de votre beauté m’empêche de dormir la nuit.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Orchidacées (120 espèces en France) représentent probablement le clan le plus séduisant pour nombre de botanistes. Elles fascinent, à cause de la beauté, de l'originalité de leurs fleurs et de la sexualité sophistiquée qui les accompagne. La famille doit pourtant son nom à une métaphore peu élégante: orchis est la «testicule» en latin une allusion à leurs paires de tubercules souterrains!

La survie et la reproduction des Orchidées reposent sur un équilibre naturel précis et précaire (voir l'article sur Himantoglossum hircinum, alias l'Orchis bouc pour plus de détails), ce qui fait que la compagnie humaine leur est rarement favorable (en France, une espèce sur six est menacée d'extinction). Si les membres de cette famille peuvent présenter des toilettes variées, leurs feuilles entières, souvent charnues et la structure à six tépales de leurs fleurs sont caractéristiques (voir l'article complet sur le sujet); de même que le pétale inférieur (nommé labelle) aux formes excentriques qui peut aller jusqu'à imiter l'aspect d'un insecte!

Ophrys abeille (Ophrys apifera), dont l'incroyable labelle imite le corps d'une abeille solitaire femelle pour inciter les mâles à venir la butiner!

Je vous donne rendez vous lors du prochain épisode de notre feuilleton qui nous emmènera à la rencontre de six maisons supplémentaires, plus modestes en terme de membres sur notre territoire, mais tout aussi remarquables de par leurs spécificités... Botany is coming!

Game of thrones et botanique, la suite:

- Épisode 1: Asterceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae et Brassicaceae.

- Épisode 3: Boraginaceae, Rubiaceae, Campanulaceae, Amaranthaceae, Euphorbiaceae et Crassulaceae.

- Épisode 4: Polygonaceae, Geraniaceae, Papaveraceae, Malvaceae, Solanaceae et Plantaginaceae.

Et pour le plaisir, le fil rouge de notre article...

- Le cycle fantasy Le Trône de fer par George R. R. Martin!