10/07/2017

10/07/2017

Ce billet est le premier d'une catégorie d'articles sur le blog, «La botanique joyeuse», qui sera consacrée à l'initiation sauvage et décomplexée de la biologie végétale. L'occasion, j’espère, de faire quelques découvertes dignes de l'université de magie de Poudlard (l'école du jeune sorcier Harry Potter)... Car l'étude du vivant est rarement chose ennuyante.

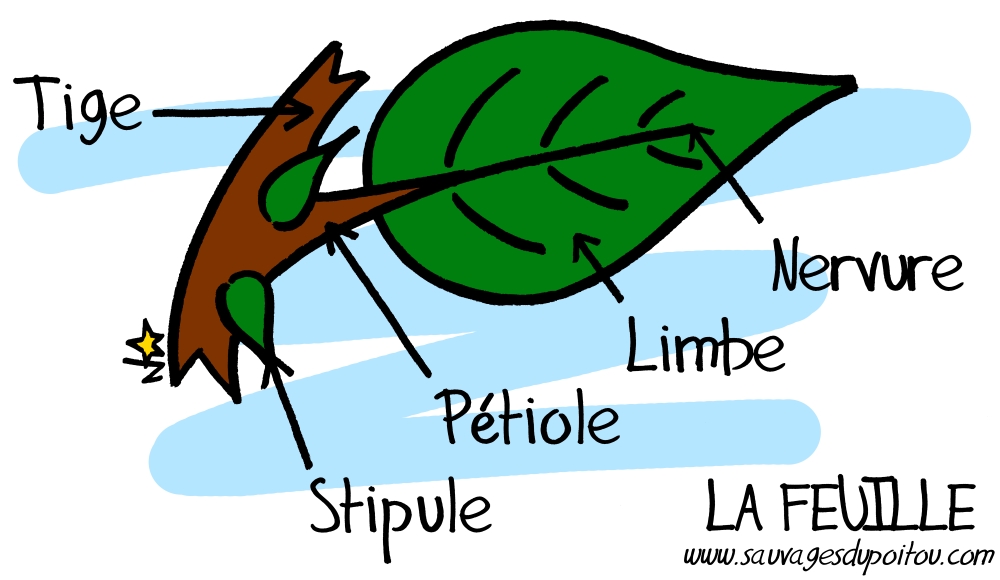

Notons au passage la présence (ou l’absence) de stipules: une paire de petites feuilles situées de part et d’autre de la base du pétiole. Celles-ci peuvent être foliacées (c’est-à-dire avoir l’apparence d’une feuille), membraneuses, exubérantes, miniaturisées à l’extrême, réduites à l’état d’épine, de glande ou inexistantes… La nature, bien plus que la langue française, fourmille de cas particuliers!

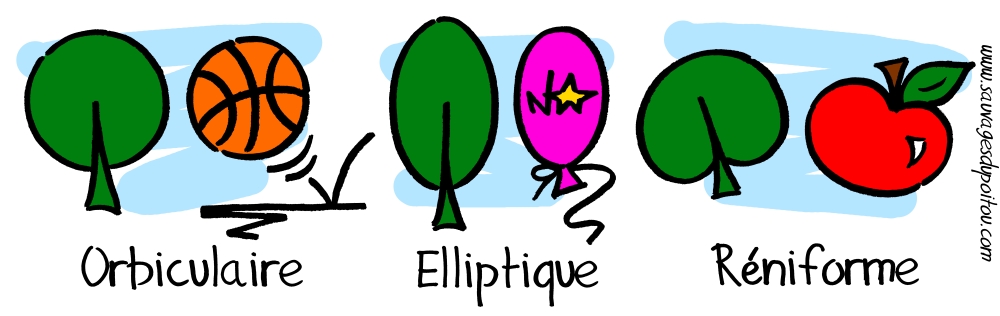

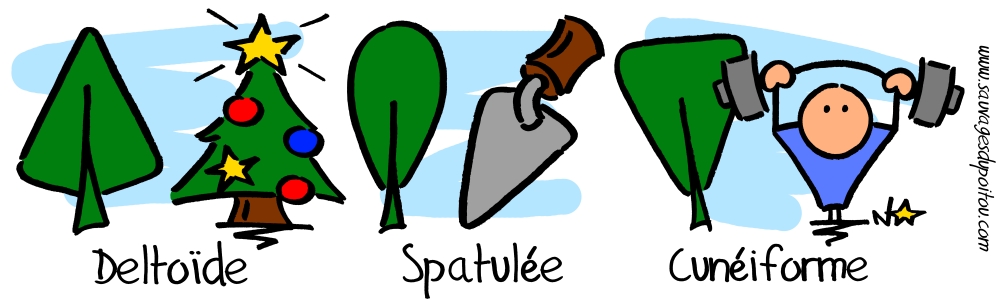

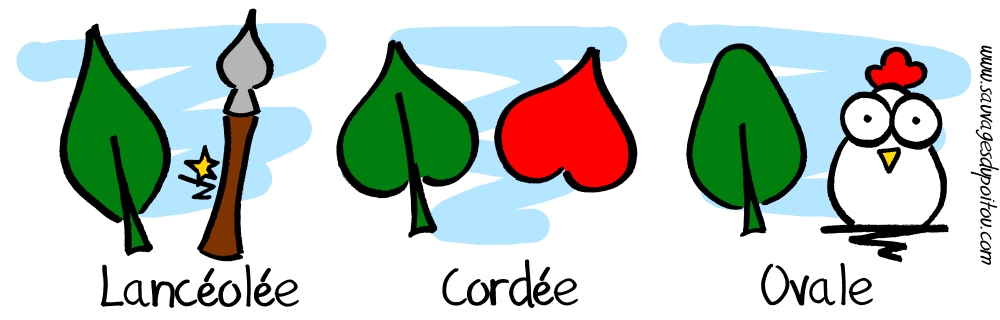

Nous commençons avec des adjectifs permettant de décrire des feuilles «simples», c'est à dire des feuilles dont le limbe est composé d'une seule et unique partie continue. Et si les feuilles sont simples, le vocabulaire qui leur est associé ne l’est pas toujours… Notre imagination (dans imagination se cache le mot image) sera d’une grande aide pour mémoriser les planches suivantes :

Orbiculaire : de forme circulaire.

Elliptique : de forme ovale.

Réniforme : en forme de rein ou de haricot (arrondie au sommet).

Deltoïde : de forme triangulaire.

Spatulée : en forme de spatule (arrondie au sommet, graduellement rétrécie à la base).

Cunéiforme : en forme de triangle inversé.

Lancéolée : en pointe aux deux extrémités, plus large du côté de la base.

Cordée : dont la base forme deux arrondis, à l’image d'un cœur.

Ovale : en forme d’œuf (plus large à la base qu'au sommet).

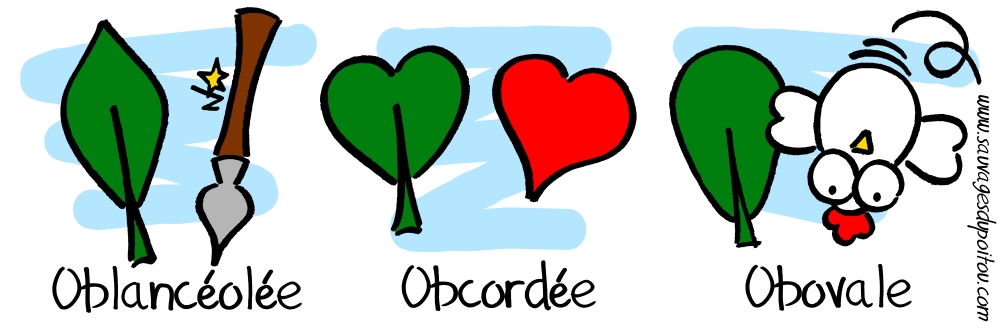

Oblancéolée : en pointe aux deux extrémités, plus large du côté du sommet.

Obcordée : dont le sommet forme deux arrondis, à l'image d'un cœur.

Obovale : en forme d’œuf (plus large au sommet qu'à la base).

Aciculaire : en forme d'aiguille.

Oblongue : allongée, base et sommet presque parallèles ou arrondis.

Linéaire : allongée et étroite, bords parallèles.

Panduriforme : étranglée ou échancrée sur les côtés, à l'image d'un violon.

Sagittée : dont la base présente deux lobes étroits, en forme de fer de flèche.

Hastée : dont la base présente deux lobes divergents, en forme de fer de hallebarde.

Ensiforme: en forme de glaive, épaisse le long de la nervure centrale, tranchante sur les bords.

Lyrée: dont le lobe supérieur est arrondi et plus grand que les lobes inférieurs, à l’image d’une lyre.

Falciforme: en forme de faux.

Rhomboïdale : en forme de losange.

Flabellée : en forme d’éventail, semi circulaire.

Tronquée : dont le sommet est comme coupé.

Aristée : dont le sommet se termine par une arête (pointe longue et dure).

Acuminée : dont le sommet se termine brusquement en pointe.

Émarginée : dont le sommet est taillé en angle rentrant, comme coupé aux ciseaux.

La vie rentrant difficilement dans des cases bien rangées, un terme n'exclut pas forcément les autres. C'est pourquoi il est recommandé d'user et d'abuser de ce vocabulaire en combinant autant de mots que nécessaire pour parvenir à décrire ce qui se présente sous nos yeux (Quelle est la forme générale de la feuille? Comment est sa base? Son sommet?). Et avant de faire nos premiers travaux pratiques, observons également le bord du limbe (la marge):

La liste est loin d'être exhaustive... Déjà, ces quelques définitions en appellent d'autres! Par exemple, en fonction du nombre de lobes sur le bord de la feuille, on parle de feuille bilobée (2 lobes), triolobée (3 lobes), quadrilobée (4 lobes), pentalobée (5 lobes ), etc. Le réservoir à mots semble inépuisable!

De gauche à droite et de haut en bas: feuilles rhomboïdales de l'Arroche halime (Atriplex halimus), spatulées crénelées de la Pâquerette (Bellis perennis), panduriformes de la Patience élégante (Rumex pulcher) et réniformes denticulées du Pétasite odorant (Petasites pyrenaicus).

Suite des leçons de botanique consacrées aux feuilles sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (2): nervures et feuilles composées

- Le vocabulaire de la botanique (3): pétiole et phyllotaxie

Pour aller plus loin :

- Les formes foliaires sur Wikipédia

- Description générale de la feuille sur le site des Jardins du Gué

20/02/2017

20/02/2017

Divines Angéliques d'après Matthiole (1565)

En plein cœur de février, plusieurs botanistes se retrouvent sur le campus de Poitiers... Une Sauvage précoce et rare aurait-elle été repérée près d'un parking? Pas vraiment, même si les capitules discrets du Senecio vulgaris, solitaires et banals en cette saison, suffisent à leur ravissement. C'est un tout autre genre de trésors, faits d'encre et de papier, qui attirent ces passionnés de nature: Anne-Sophie Traineau-Durozoy, conservatrice du Fonds ancien de la Bibliothèque universitaire de Poitiers, ouvre les portes de sa caverne aux merveilles pour présenter plusieurs grimoires botaniques, sélectionnés parmi les 40.000 ouvrages qui reposent sur les rayonnages.

Tous les murs étaient couverts d’étagères, et toutes les étagères chargées de livres. Et les livres étaient tous, ou presque, des livres anciens, des livres de magie!

(Jonathan Strange et Mr Norrell, Susanna Clarke)

Anne-Sophie Traineau-Durozoy enclenche la machine à remonter le temps en propulsant ses invités dans la première moitié du 16ème siècle. En ce temps, les auteurs naturalistes cherchent avant tout à copier, collecter et compiler le savoir des anciens, à commencer par ceux de Théophraste et Dioscoride, aux origines grecques de la botanique et de la phytothérapie. Dans un élan d'audace, les auteurs du 16ème se risquent parfois à compléter de leur propre observations les textes fondateurs, sans chercher à critiquer ou à réinventer l'approche. Les imprimés les plus anciens présentés ce jour là restent impénétrables: rédigés en latin et non illustrés, ils passent respectueusement de main en main, inspirant peu de commentaires...

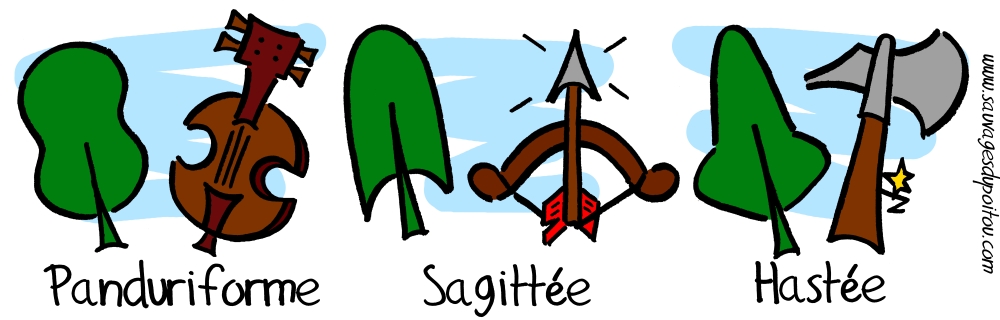

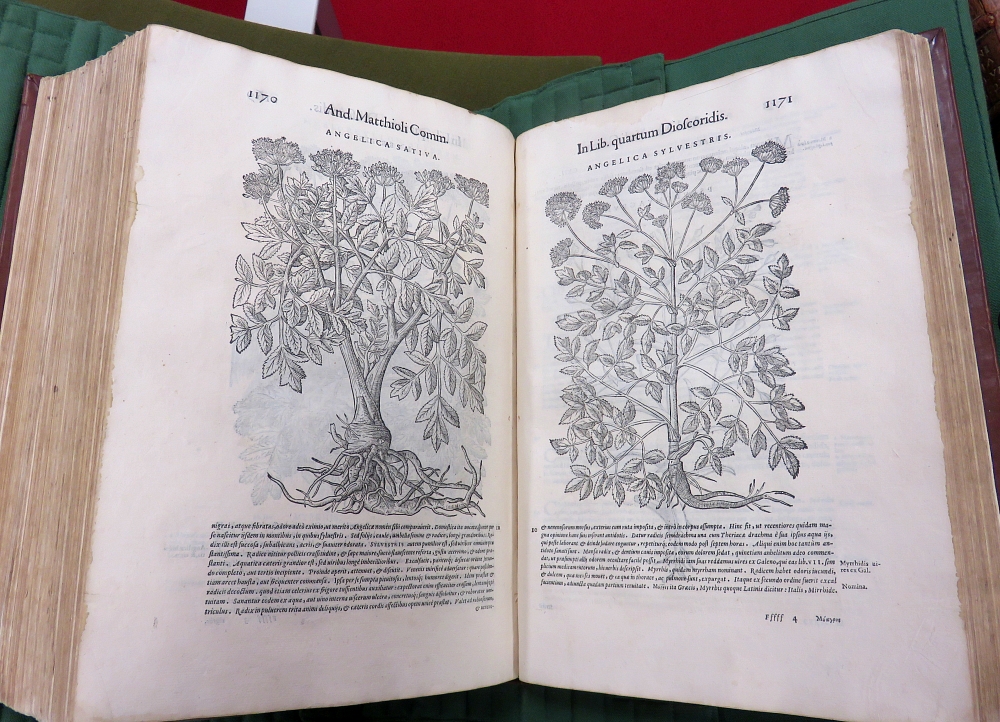

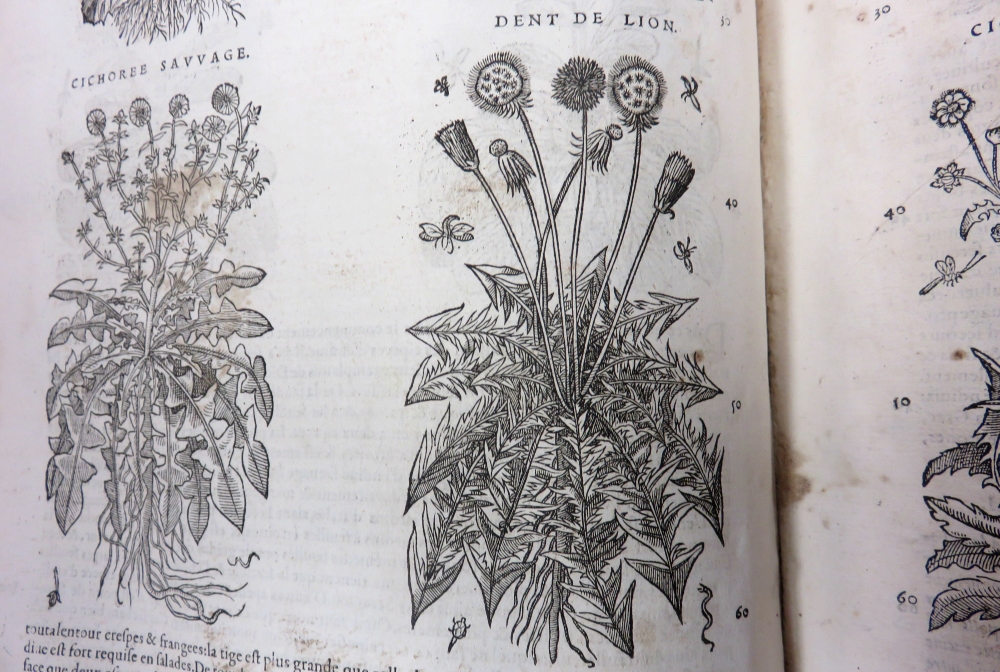

Les premières gravures marquantes de cette visite guidée surgissent d'ouvrages rédigés par le botaniste italien Pierre André Matthiole («Commentaires de M. Pierre-Andre Matthiole, medecin senois, sur les six livres de P. Dioscoride», 1565 et 1566). Au 16ème siècle, les illustrateurs cherchent à produire un travail esthétique et pragmatique (fleurs et fruits peuvent apparaitre simultanément sur un même spécimen) plutôt qu'une reproduction fidèle de la réalité. La technique de la gravure sur bois impose un trait épais. Au bout du compte, les dessins semblent un brin fantastiques, dignes d'un comic strip anachronique: loin de paraître vieillottes, les vignettes semblent au contraire sortir d'une bande dessinée contemporaine!

L'incroyable Nombril-de-Vénus (Umbilicus rupestris) version Matthiole (1565), un sérieux prétendant pour le Fauve d'Or du festival d'Angoulème?

L'illustrateur des ouvrages de Matthiole s'autorise une autre fantaisie: chaque plante est escortée d'une joyeuse farandole d'insectes virevoltant. Les tableaux respirent la vie, loin des planches froides que la rigueur anatomique encouragera les siècles suivants.

Le Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) et autres Astéracées version Matthiole (1566), un coup de crayon qui fleure bon la biodiversité!

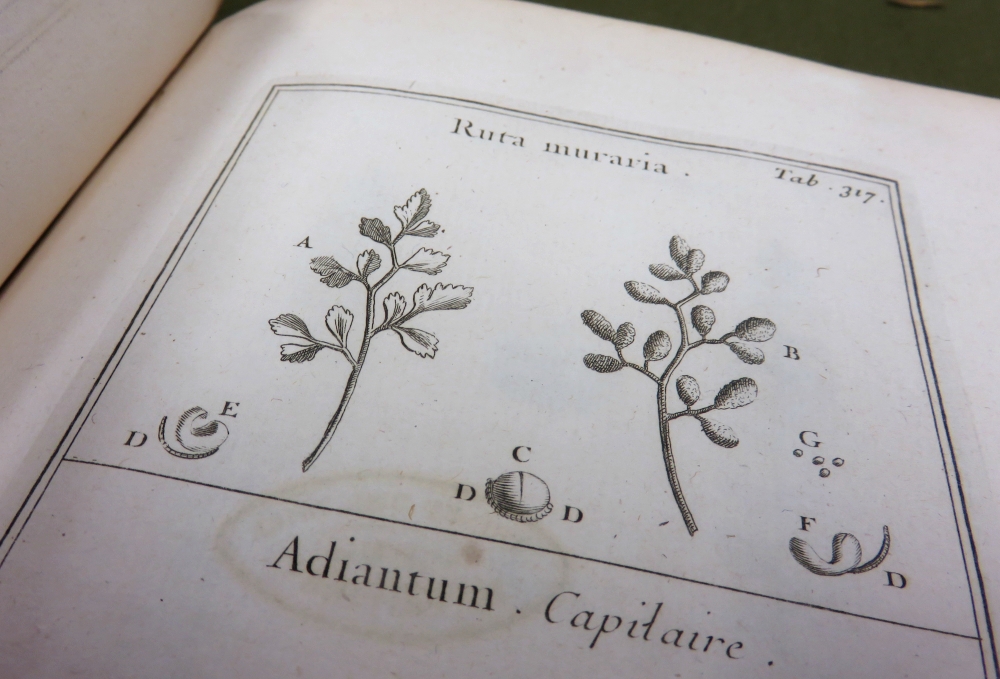

Bien sûr, toute science requiert rigueur et précision. Dès le 17ème siècle, les illustrations gagnent en netteté: la gravure sur cuivre l'emporte sur le bois, les traits s'affinent. Les artistes cherchent à traduire le réel. Le détail est roi, le microscope vient d'ailleurs de faire son apparition dans les laboratoires. C'est une période cruciale et féconde dans l'approche naturaliste: fini le «copier/coller», on révise et on critique les textes fondateurs mâchés et remâchés. A ce point, tout reste à (ré)inventer, à l'image du botaniste français Joseph Pitton de Tournefort qui sème les premières graines de la classification binominale dans ses ouvrages (un nom de genre et un nom d’espèce pour chaque plante).

Rue des murailles (Ruta muraria) dans «Institutiones rei herbariae» de Joseph Pitton de Tournefort (1719)... Un trait précis qui n'incite pas franchement à la rigolade!

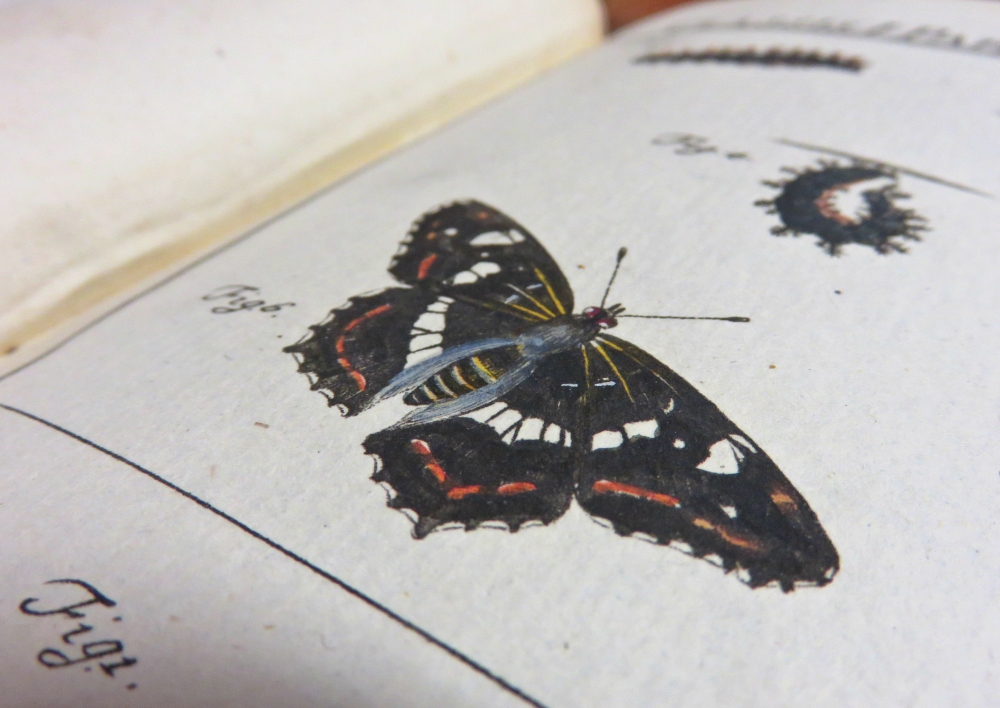

Le monde s'ouvre, les explorateurs ramènent de leurs voyages en terra incognita des plantes et des bestiaires fantastiques. C'est l'époque des cabinets de curiosités; les sciences sont à la mode, des Jardins du Rois jusqu'aux diners mondains. Cet incroyable barnum raisonne jusque dans les ouvrages botaniques où se croisent plantes banales et exotiques, pissenlits et ananas! Cette curiosité insatiable se prolonge au 18ème, siècle éclairé et encyclopédique s'il en est un. L'effort de vulgarisation permet au plus grand nombre de s'initier aux joies de l'herborisation. Les noms vernaculaires (français) complètent les noms latins dans les flores. Les gravures, toujours plus fines et coloriées à la main, sont éblouissantes, à l'image des lichens de l'ouvrage du botaniste allemand Georg-Franz Hoffmann (1790-1801) qui semblent incrustés à même le papier.

Apothécies en trompe l’œil de lichens dans «Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica Linnaei quae lichenes dicuntur» de Georg-Franz Hoffmann (1790-1801)

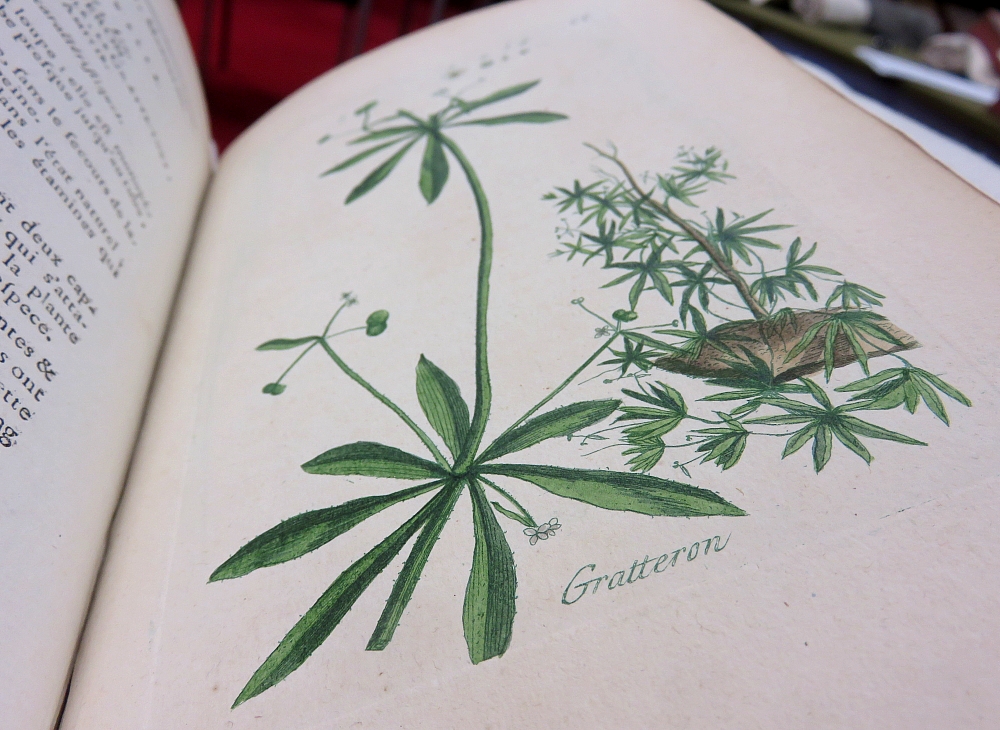

«Flora Parisiensis» (1776-1783) du botaniste français Pierre Bulliard est un bon exemple du mariage réussit entre rigueur scientifique et excellence artistique. Le scientifique étudia l'art de l'illustration naturaliste auprès de François Nicolas Martinet, l'auteur des gravures des ouvrage du comte de Buffon, intendant des jardins du roi. Les dessins de Bulliard attrapent l’œil comme un Gaillet grateron accroche un bas de pantalon!

Gaillet Grateron (Galium aparine) dans «Flora Parisiensis» de Pierre Bulliard (1776-1783)

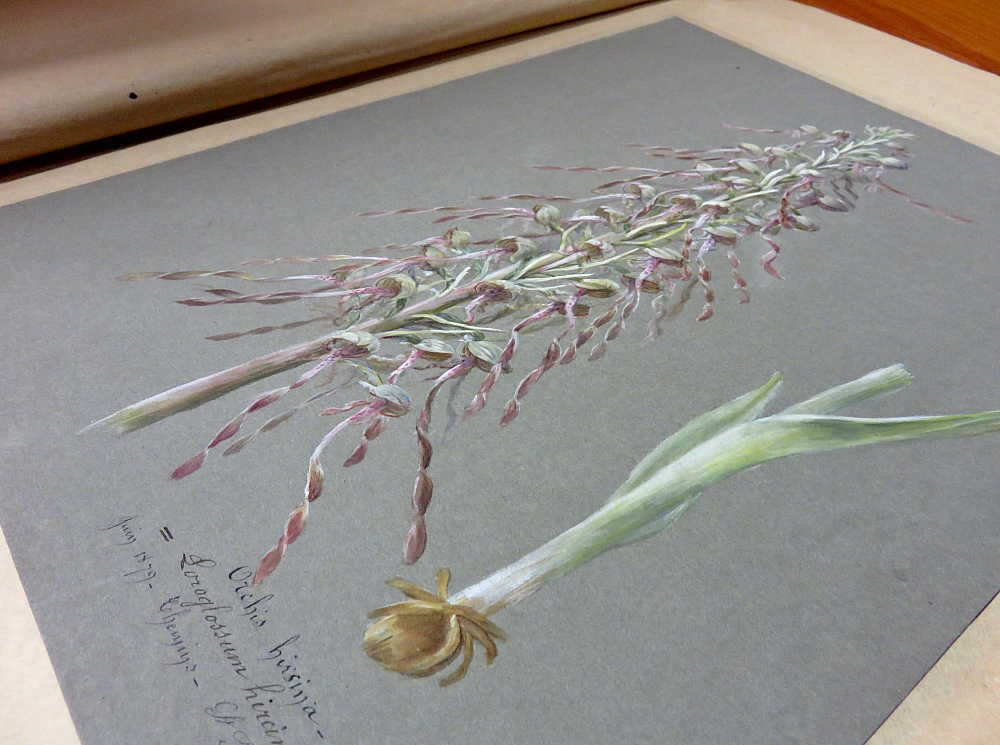

En guise de conclusion, Anne-Sophie Traineau-Durozoy propose à ses invités d'ouvrir un dernier coffre à trésor. Le Fonds Ancien de la Bibliothèque universitaire de Poitiers détient une collection d'aquarelles inédites signées Marie Corneille, une naturaliste locale de la fin du 19ème siècle dont on ne sait rien. Dès les premières planches, je pense aux propos du botaniste français Francis Hallé:

«Il me semble indispensable d'aller à la rencontre de chaque plante en prenant le temps de la regarder, un crayon à la main. Aucune photographie ne peut remplacer cette lenteur nécessaire, cette intimité avec ce qu'on dessine.»

Le travail de Marie Corneille atteste de son sens de l'observation, de son expertise, de sa patience et de son goût de la nature. Chaque page arrache des soupirs admiratifs aux botanistes qui s'amusent à identifier les spécimens d'après peintures, tant ils semblent frais et bien vivants!

Dominique Provost, Fabien Zunino, Yves Baron... La fine fleure de la botanique poitevine découvre les œuvres de Marie Corneille, illustre artiste, botaniste... Et inconnue!

- On m’avait dit, monsieur, que votre bibliothèque était une des merveilles du monde moderne. Toutefois, je ne l’imaginais pas à moitié aussi fournie.Ce court aperçu est loin de citer l'ensemble des ouvrages présentés lors de cette rencontre. La salle de lecture du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers est ouverte à tous et gratuite: libre à vous d'aller toucher, sentir et contempler l'ensemble de ces vénérables grimoires, témoins de la grande aventure botanique à travers les siècles.

(Jonathan Strange et Mr Norrell, Susanna Clarke)

Pour aller plus loin:

- Site du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers

- «Institutiones rei herbariae» de Joseph Pitton de Tournefort sur Gallica (BNF)

- Ouvrages de Georg-Franz Hoffmann consultables en ligne

- «Flora Parisiensis» de Pierre Bulliard sur Gallica (BNF)

Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) par Marie Corneille, 1879 à Saint-Florent (79)

01/09/2016

01/09/2016

Les botanistes sont souvent passés maîtres dans l'art de ranger. Non pas qu'il soient devenus des champions de Tetris à force de remplir des herbiers, mais plutôt parce que l'approche naturaliste repose beaucoup sur la reconnaissance de ce qui ressemble (on range dans le même tiroir) et de ce qui diffère (c'est le moment d'ouvrir un nouveau tiroir!).

Jusqu'en 1998, la classification dite «classique» des végétaux se basait sur les particularités morphologiques évidentes des plantes (ce qui reste une approche très pertinente sur le terrain). Après cette date, c'est une classification dite «phylogénétique» qui prend le relais (APG): l'approche génétique permet de prendre en compte les liens de parenté entre les végétaux au delà de leur apparence, et de mieux comprendre leur histoire. Cette classification moderne fut révisée, ou plutôt affinée, en 2003 (APG II), en 2009 (APG III) puis en 2016 (APG IV)... Nul doute qu'elle le sera encore à l'avenir!

Mille pardons, messer. Je devais effectuer un léger changement à mon blason afin qu’on ne me confonde pas avec mon méprisable cousin.

(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

Bref, classer les plantes revient en quelque sorte à tracer des arbres généalogiques, à déterminer qui ressemble à qui, qui est parent avec qui, à étudier les traits propres (les «armoiries») de chaque lignée de Sauvages.

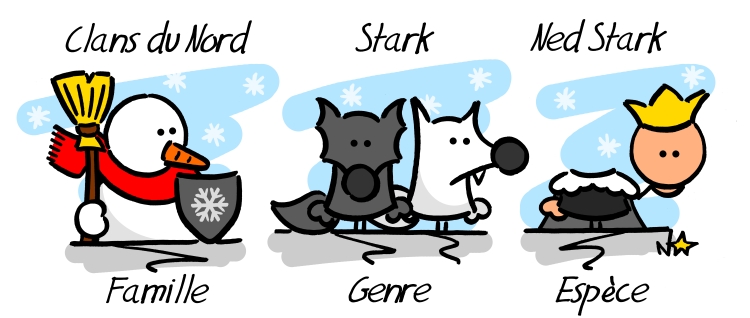

A chaque Sauvage correspond une espèce. Les membres d'une même espèce se ressemblent comme deux gouttes d'eau et sont interféconds entre eux. Les espèces sont regroupées en genres. Les membres d'un même genre affichent aussi des traits communs évidents, quoique plus lointains. Leurs similitudes rend toutefois les hybridations possibles. Les genres sont regroupés en familles, puis les familles en ordres, etc.

Je me souviens de votre père racontant autour d’un feu de camp comment sa maison avait obtenu son blason...(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

Je veux de nouveau sentir le vent dans mes cheveux!Les membres de cette famille royale produisent souvent des semences à soies (des akènes équipés pour le vol, comme le célèbre «pompon» du Pissenlit) que le vent emporte à la conquête de nouveaux territoires.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Étaient-ils vingt, étaient-ils vingt mille?... Sous les arbres se massaient tous les sauvageons du monde.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

A quoi servent les amis riches s’ils ne mettent leurs richesses à votre disposition?C'est pourquoi on retrouve dans leurs rangs de nombreux «engrais verts»: Trèfles (Trifolium spp), Luzernes (Medicago spp), Vesces (Vicia spp), Gesses (Lathyrus spp), mais aussi des stars du potager comme les Fèves, les Haricots ou les Pois... Autant de Sauvages ou de plantes domestiquées qui renferment leurs fruits dans des gousses (un fruit sec qui s'ouvre par deux fentes).

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Et puis il y a les roses. Quel parfum délicat, les roses, n’est-ce pas? Surtout lorsqu’il y en a tant. Cinquante, soixante, soixante-dix mille roses... Je ne saurais vraiment dire combien il en reste, mais trop pour que je me soucie de les dénombrer, de toute façon.Le clan Rosacée fait preuve d'une indéfectible loyauté envers l'homme: cette famille fournit l'essentiel des fruits consommés en zone tempérée. La pomme est peut-être sa plus grande réussite (c'est le fruit le plus consommé au monde après les agrumes et la banane). Et puisque l’amour et les lois de l’attraction sont à l'origine de tout fruit, n’oublions pas la Rose, son indétrônable ambassadrice des parcs et des jardins, qui compte plus de 40.000 variétés!

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les gardes postés aux portes du château portaient des justaucorps de cuir et avaient pour emblème deux masses de guerre croisées sur une croix blanche en forme de X.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)