16/04/2017

16/04/2017

Mouron des oiseaux, Poitiers bords de Boivre

Stellaria media (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux ou Maurion en poitevin-saintongeais) appartient aux Caryophyllacea, une famille dont les membres présentent souvent un squelette caractéristique: lorsqu'une fleur apparait au bout d'un rameau, la croissance de ce dernier s'arrête. Deux axes secondaires poussent alors sous la fleur, au bout desquels apparaitront les fleurs suivantes, et ainsi de suite...

Stellaria media est une annuelle qui se resème efficacement (jusqu'à cinq générations peuvent se succéder par an depuis une seule plante). Ses graines ont besoin de lumière pour germer; c'est pourquoi on la voit surgir de toute part dans les potagers dès que le sol est brassé et retourné, les semences remontant à la surface.

Stellaire intermédiaire au printemps, Poitiers bords de Boivre

Ses colonies sont rarement mal considérées: son feuillage lisse et persistant offre un couvert appréciable — et nourricier car elle capte l'azote — pour le sol en hiver (bien qu’annuelle, Stellaria media survit parfois au delà de son premier anniversaire). Ses colonies les plus imposantes peuvent être le signe d'un

sol équilibré et fertile, où les bactéries aérobies assurent une bonne

fonction digestive de la matière organique. Mais n'en faites pas un credo absolu: la Sauvage sait aussi se contenter de parcelles moins classieuses, voir d'un simple trottoir!

Stellaria media fleurit toute l'année durant, en dehors des périodes de gel. Ses petites fleurs blanches présentent cinq pétales entièrement échancrés, à tel point qu'elles semblent composer une étoile à dix branches: Stella est l'«étoile» en latin.

Fleurs de la Stellaire intermédiaire: 5 pétales entièrement échancrés plus courts que les 5 sépales, 3 à 5 étamines autour de 3 styles (contre 5 styles pour la plupart des Céraistes).

Par coquetterie sans doute, la tige est parcourue d'une seule ligne de poils qui passe d'un côté à un autre à chaque nœud; assurément un bon moyen de ne pas confondre la belle avec les nombreux Céraistes (Cerastium sp), d'autres Sauvages du clan Caryophyllacea aux fleurs blanches et aux allures similaires (du moins de loin).

Tige de la Stellaire intermédiaire: une ligne de poil bien caractéristique.

La Stellaire intermédiaire est une Sauvage au visage familier. Il existe pourtant d'autres taxons plus confidentiels qui devraient nous inciter à vérifier deux fois son identité lorsqu'on la croise: à commencer par la Grande Stellaire (Stellaria negleta), une sœur jumelle probablement confondue la plupart du temps avec la Stellaire intermédiaire, d'où le peu de données dont on dispose quant à sa répartition. Elle se distingue par sa grande taille, ses pétales égalant ou dépassant les sépales et sa dizaine d'étamines (l'observation à la loupe binoculaire des semences est un critère plus fiable, mais délicat sur le terrain). En second lieu, la Stellaire pâle (Stellaria pallida) qui affectionne les sols pauvres et secs (avec une répartition essentiellement méditerranéenne): nettement plus petite que la Stellaire intermédiaire, la Stellaire pâle présente des fleurs fermées, généralement dépourvues de pétales, ou avec des pétales minuscules. En botanique, rien n'est jamais définitivement simple, mais c'est là que réside le jeu et surtout le plaisir!

C’qui est embêtant dans les oiseaux c’est le bec.

(Bernie, Albert Dupontel)

Les graines que Stella media produit en grande quantité (2.000 à 20.000 graines par pieds!) dans ses capsules sont appréciées des volatiles, d'où son surnom de «Mouron des oiseaux». En réalité, pas besoin d'avoir un bec et des ailes pour apprécier la belle: Stella media est une célèbre comestible, crue ou cuite, riche en calcium, silice, magnésium et vitamine C. Jadis, c'est la corporation des marchands de Mouron qui se chargeait d'aller cueillir la Sauvage pour la vendre sur les marchés en criant «Du mouron pour les p’tits oiseaux, un sou la botte!» (je vous recommande vivement la lecture de l'article haut en couleur du site France Pittoresque: Chasseurs de plantes des environs de Paris).

Feuilles ovales de la Stellaire intermédiaires, longuement pétiolées à la base, sessiles en haut des tiges, bonnes pour la salade!

Au Japon, la tradition fête les «sept herbes» au début du mois de janvier. Ce jour (Nanakusa-no-sekku) célèbre le retour de la végétation et le printemps à venir. Les japonais partagent en famille un gruau de riz accompagné des pousses de sept herbes sauvages, notre Mouron des oiseaux faisant partie du lot. Si le mélange est aujourd'hui vendu en sachet dans les supermarchés, il convenait autrefois de hacher sa récolte tout en chantant une comptine: «Avant que les oiseaux du continent s'envolent vers le Japon, je hache les sept herbes...». Bonne idée: mangeons le Mouron avant que les oiseaux ne le mangent!

Attention si vous partez en quête d'un casse-croute nippon à travers le jardin: prenez garde à un dernier piège, le Mouron rouge (Anagallis arvensis), un faux cousin légèrement toxique, présente des parties aériennes proches du Mouron des oiseaux hors floraison (les fleurs vermeilles du Mouron rouge signalant facilement la traitresse à maturité). En l'absence de fleurs, les petits points bruns sous les feuilles du Mouron rouge peuvent nous aider à identifier la Sauvage impropre à la consommation, et d'éviter de se faire du mouron intestinal!

Sous les feuilles du Mouron rouge (Anagallis arvensis)

Pour aller plus loin:

- Des idées recettes autour du Mouron des oiseaux sur le blog Sauvagement-bon

- Le Mouron des oiseaux à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

- Stellaria media: identification assistée par ordinateur

- Stellaria media sur Tela-botanica

- Stellaria negleta sur Tela-botanica

- Stellaria pallida sur Tela-botanica

Stellaire aquatique (Myosoton aquaticum), une Caryophyllacée des zones humides qui se distingue de la Stellaire intermédiaire de par ses grandes feuilles ovales et pointues (2 à 8 cm) et ses grandes fleurs (15 mm) à 10 étamines.

30/03/2017

30/03/2017

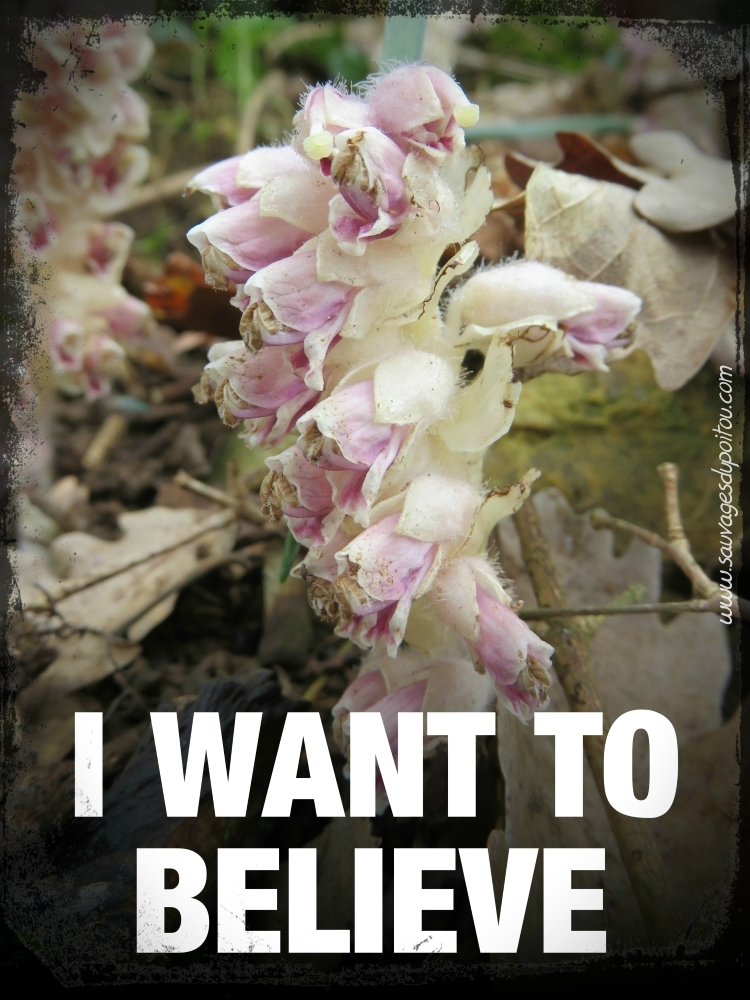

Lathrée écailleuse, Poitiers bords de Boivre

Lathraea squamaria (Lathrée écailleuse ou Clandestine écailleuse) appartient au clan Orobanchaceae dans les classifications récentes (anciennement Scrophulariaceae), au côté des nombreuses Orobanches, des Sauvages qui parasitent d'autre plantes, souvent de manière spécifique (à chaque Orobanche sa victime de prédilection). Autant de plantes dépourvues de chlorophylle et aux silhouettes quelque peu... Extra-terrestres!

- Une chose s'est collée à sa figure.

- Quoi exactement?

- Un organisme...

(Alien, le huitième passager, Ridley Scott)

La Lathrée écailleuse plante généralement ses suçoirs sur les racines du Noisetier commun (Corylus avellana), des Ormes (Ulmus sp), de l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ou du Lierre grimpant (Hedera helix). Mais notre Sauvage ratisse large et peut parasiter d'autres espèces (Épicéa commun, Peuplier tremble, Hêtres, Chênes, Noyers et même la Vigne selon certains auteurs...). On la rencontrera dans les milieux respectifs de ses hôtes, avec une nette préférence pour les sols ombragés, frais et humides. Ses tiges, ses écailles (en réalité des feuilles spécialisées dans la mise en réserve ou l'évacuation des substances qu'elle puise) et ses suçoirs sont invisibles au regards. Sous des allures étranges et sommaires en surface, Lathraea squamaria dissimule sous terre des organes imposants et complexes; elle tire d'ailleurs son nom du grec lathraïos signifiant «caché».

Tiges blanches, «feuilles» écailleuses et suçoirs de la Lathrée écailleuse: sous terre, personne ne vous entend crier!

Au printemps, les rhizomes de Lathraea squamaria produisent (parfois) des fleurs aériennes blanchâtres ou rosées, disposés en épis compacts et recourbés, toutes du même côté. Si l'identification de la plupart de Orobanchacées requiert des compétences aiguisées en botanique alien, les fleurs de notre Lathrée sont caractéristiques et plutôt faciles à reconnaître.

Fleurs en épis de la Lathrée écailleuse: un calice velu en cloche d'où dépasse une corolle à deux lèvres... Une Sauvage à nulle autre pareille.

Lathrée écailleuse au printemps, Biard (86) bords de Boivre

Très loin des vagues d'invasion extra-terrestre chères aux romans de science-fiction, Lathraea squamaria se fait en réalité rare dans le pays (la faute à sa discrétion?). Considérée comme une espèce déterminante en Charente, en Charente-Maritime et en Vienne (elle est à priori absente en en Deux-Sèvres), la Sauvage est placée sous divers statuts de protection dans de nombreuses autres départements.

C'est la première fois qu'on rencontre une telle espèce... Il faut le ramener et l'étudier!

(Alien, le huitième passager, Ridley Scott)

Car malgré son statut d'alien, le développement des rares colonies de Lathrea squamaria s'avère plutôt lent et laborieux. La Sauvage ne cause d'ailleurs guère de dommages à ses hôtes. Elle se contente de besoins modestes la plus grande partie de l'année, attendant la montée de sève printanière de l’arbre pour tenter de fleurir et fructifier. Au bout du compte, là où on observe la Sauvage, les hôtes ne semble en rien affaiblis par rapport aux arbres ou arbustes voisins. Alors si vous croisez la Lathrée écailleuse sur votre chemin, n'oubliez pas d’immortaliser l'extraordinaire rencontre en photo... Car en botanique comme en ufologie, seules importent les preuves!

Pour aller plus loin:

- Lathraea squamaria sur Tela-botanica

Rencontre du troisième type avec un autre vampire (parasite) à floraison printanière, la Lathrée clandestine (Lathrea clandestina), localisée dans l'ouest de la France. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment "Dead man's fingers" (les doigts de cadavre), car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!

07/02/2017

07/02/2017

Au premier abord, le mouvement semble différencier le règne végétal du règne animal: la plante reste «plantée» pendant que l'animal se promène. Pourtant, les Sauvages aussi ont le goût du voyage. Vous l'avez sans doute remarqué: aussitôt chassée du jardin, la «mauvaise herbe» revient. Mieux encore, voilà que pousse devant notre porte une Sauvage qui n'était pas là l'année précédente. Mais par où la vagabonde est-elle entrée?

La stratégie des Sauvages est double. Premièrement, il s'agit d'emmagasiner un maximum de générations futures sous terre. Les graines attendent leur heure, parfois des années durant (on appelle cette capacité à veiller en attendant le retour de conditions favorables la dormance). Le sol est une gigantesque banque de semences en train de roupiller. C'est pourquoi certains jardiniers pratiquent le «faux semis» avant de planter leurs rangs de légumes: ils grattent la terre en surface quelques semaines avant le démarrage des cultures, puis attendent en embuscade, binette à la main... Les pionnières ne tardent pas à jaillir du sol brassé, révélant le potentiel du terrain (voir notre article sur le petit jardin du hasard et les plantes pionnières).

Deuxièmement, les Sauvages cherchent à envoyer leur progéniture vers d'autres horizons afin de conquérir de nouveaux territoires. Faute de pouvoir escorter leurs petits elles-mêmes, les plantes s'en remettent à autrui, comme elles s'en remettent déjà au vent et aux butineurs pour assurer leur reproduction. C'est l'histoire de cet incroyable voyage qui nous intéresse aujourd'hui.

Un pied spontané de Tomate (Solanum lycopersicum) à même le macadam, en plein centre-ville... Diable, d'où vient-il?!

Parce que l'amour des fleurs nous entraine toujours plus loin, c'est en chanson que se poursuit la leçon du jour, avec le petit orchestre éphémère de Sauvages du Poitou (composé pour l'occasion de Claude «Papé» à l'accordéon et de votre serviteur à la guitare et au chant). Si tout le monde a trouvé son (ou sa) cavalier(ère), entamons le premier couplet de cette histoire. 1,2,3...

Un Coquelicot bien établi,

Né sous le signe de la barochorie,

Se plaint un jour de voir tomber

Toutes ses graines sur ses pieds...

"Les fleurs aussi rêvent d'étoiles,

Si je pouvais, j'mettrais les voiles!"

La barochorie, c'est l'art de s'en remettre à la gravité (baros est la pesanteur en grec). Telle la pomme qui tombe sur la tête de Newton, le fruit tombe simplement au sol. La technique est facile à mettre en œuvre (donc peu couteuse en ressources), mais promet rarement de grands voyages, à moins de vivre sur une pente. D'un autre côté, on est jamais mieux que chez soi, sur un terrain déjà connu et propice. Enfin, le principal avantage, c'est qu'on peut toujours compter sur la gravité!

"Voler je sais, dit Pissenlit,

J'suis docteur ès anémochorie,

Seulement la Lune, n'y compte pas:

Le vent choisit seul où il va...

Et comme personne ne pousse en l'air,

Si je pouvais, j'irais sous terre!"

La plante anémochore est experte dans l'art de tisser des voiles sur le dos de sa descendance, puisque c'est le vent qui assure le voyage (anemos est le vent en grec). Petits parachutes (aigrettes) pour les Astéracées (Pissenlits, Picrides, Laiterons, Laitues...), hélicoptères miniatures (samares) pour les Érables... Tous les moyens sont bons pour voler, de quelques mètres seulement jusqu’à des centaines de kilomètres. Mais il faut être taillée pour l'aventure, parce qu'avec le vent, la destination peut devenir très aléatoire.

On s'marre avec les samares de l’Érable (Acer sp)!

"Violette dit: myrmécochorie,

Comprenez à dos de fourmis,

C'est sûr on s'enfonce de suite,

Mais les fourmis creusent bien trop vite...

Comme les fleurs pointent vers le ciel,

J'préférerais un dos d'hirondelle!"

La myrmécochorie est une agence de voyage spécialisée dans le trek à dos de fourmis (myrmex est la fourmi en grec). Les graines des Sauvages myrmécochores sont équipées d'une partie nutritive et charnue (l'élaiosome) qui appâte les insectes. Les fourmis emportent les semences sous terre, jusque dans leurs fourmilières, quand elles n'abandonnent pas le colis en cours de route. C'est le cas de certaines euphorbiacées (Mercuriale annuelle, Euphorbe des jardins...) ou de certaines lamiacées par exemple (Lamier pourpre, Lamier blanc... ). Et qui sait, avec les fourmis comme pilotes, on peut même réussir à semer à flanc de mur ou de falaise.

Le début d'un grand voyage pour cette graine de Grande Chélidoine (Chelidonium majus)...

"Faut pas s'emballer dit Merisier,

Endozoochorie: c'est mon métier!

Les oiseaux prennent mes noyaux,

Mais dans leur cul, jamais sur leur dos...

Comme personne n'aime le caca,

Si je pouvais, j'laverais tout ça!"

L'endozoochorie est une adaptation libre de la technique du cheval de Troie... Sauf qu'il conviendrait ici de rebaptiser la légende «le crottin de Troie»: il s'agit d'inciter les animaux à béqueter les fruits, pour que les semences voyagent dans leurs intestins avant de se faire rejeter ailleurs via les déjections! La stratégie demande aux graines d'être capable de résister aux sucs digestifs. Certaines plantes adepte du taxi-crotte enveloppent leur progéniture d'une coque si dure que le processus digestif devient indispensable pour ramollir l'enveloppe protectrice. Le Merisier des oiseaux (Prunus avium) est un célèbre endozoochore (c'est inscrit jusque dans son nom): ses cerises digérées par les oiseaux ont bien plus de chance de germer que lorsqu'elles tombent simplement à terre... C'est bien connu: les voyages forment les Merisiers!

"Gare aux clichés dit Nénuphar

L'hydrochorie, façon têtard,

les vagues ça fait vacances,

Mais quand ça tangue, on boit la tasse...

Comme on est pas des bigorneaux,

Si je pouvais, j'prendrais le bateau!"

Les Sauvages hydrochores (plantes d'eau mais aussi plantes terrestres des milieux humides) confient leurs bébés nageurs aux vagues. Dans l'art difficile de la brasse, toutes les Sauvages ne font pas preuve de la même élégance: certaines se contentent quasiment de couler, comme les lourdes graines du Nénuphar jaune (Nuphar lutea). D'autres flottent fièrement tels des navigateurs au long cours, à l'image des fruits du célèbre Cocotier (Cocos nucifera). Au fil des rivières, les nageuses tracent leur route toujours plus loin vers l'amont. Car contrairement aux saumons, les graines peuvent difficilement remonter le courant... Reste à appeler un taxi-crotte pour revenir à la source.

Capsules flottantes de l'Iris des marais (Iris pseudacorus)

"Antrhopocorie dit Amarante:

Via cargo, je suis une immigrante,

Je suis passé sur l'autre rive,

Pour qu'on me traite d'invasive,

Dans un pays où il fait frisquette...

J'préfererais rester sous une couette!"

Le Séneçon du cap (Senecio inaequidens, ici en gare de Poitiers), une Sauvage sud africaine qui remonte peu à peu vers le nord de la France, portée par le vent (anémochore) et surtout par les trains qui passent (anthropocore)!

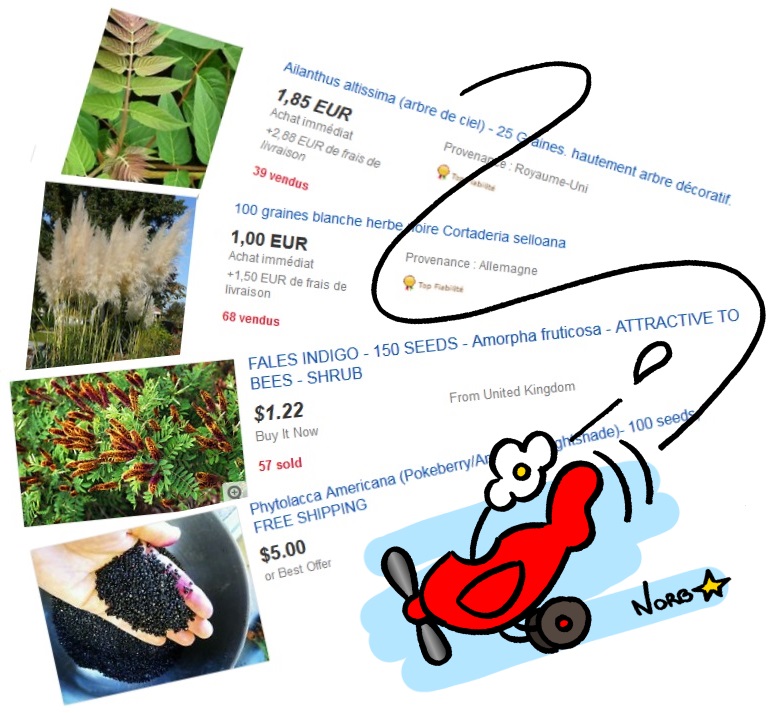

L'anthropocorie repose sur l'activité humaine, qui joue un rôle prépondérant dans la dissémination des Sauvages à travers la planète (Anthropos est l'humain en grec). Le plus souvent volontairement avec les plantes cultivées (introduction en Europe de certaines Amarantes par exemple), ou avec l'import d'exotiques à des fins alimentaires, médicinales ou ornementales. De ce point de vue, les sites de vente en ligne sont d'incontournables vecteurs de propagation pour le règne végétal, dont nombre d'invasives ont largement profité. Mais il faut aussi compter sur les passagères clandestines dont les graines voyagent à dos d'avion, de bateau, de camion ou de train...

Ailanthe (Ailanthus altissima), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Indigo du bush (Amorpha fruticosa), Raisin d'Amérique (Phytolacca americana)... Sur internet, la grande foire aux invasives, c'est toute l'année!

"Epizoochorie dit Dame Bardane,

Au chaud sous la fourrure d'un âne,

D'un chat, d'un chien pour voyager,

Difficile de ne pas rester collée...

Avec des puces pour seuls voisins,

Si je pouvais, j'me gratterais bien!"

«Faux fruits» (en fait une couronne de bractées crochues qui encerclent les véritables fruits, des akènes) de la Petite Bardane (Arctium minus), à l'origine de l'invention du scratch et du velcro!

Les Sauvages epizoochores ont développé diverses techniques (colle, épines, crochets...) qui permettent à leur semences de s'accrocher aux fourrures des animaux de passage ou à votre bas de pantalon. En grec, epi signifie «sur», zoo est l'«animal»: les plantes epizoochores voyagent à dos de bestiole (Galium aparine ou Arctium sp. par exemple), contrairement aux endozoochores qui voyagent littéralement «à l'intérieur des animaux».

C'est encore vos lacets que préfère les fruits du Gaillet gratteron (Galium aparine)!

Epizoochorie, endozoochorie et myrmécochorie sont autant de moyens de transports qui reposent sur les insectes et animaux, regroupés sous l'appellation générique zoochorie. On aurait pu rajouter à cette liste la dyszoochorie, qui bien que n'ayant pas de couplet dans notre opéra champêtre, mérite bien une citation: lorsqu'un animal emportent les fruits dans son garde-manger, il laisse forcément trainer quelques restes... Je vous laisse imaginer le rôle de l’écureuil dans la dissémination du Noisetier (Corylus avellana), un célèbre arbrisseau dyzoochore. Mais ne perdons pas le fil alors que se profile déjà (ou enfin) le couplet final:

"Puisque vos agences de voyage,

Dit Cardamine à l'entourage,

Semblent vous décevoir un brin,

Je disperserai mes chérubins,

A la force de mes propres fruits."

Ainsi naquit l'autochorie!

Finalement, certaines plantes se débrouillent toutes seules: c'est l'autochorie. Les moyens mis en œuvre par ces Sauvages indépendantistes sont riches et variés. En guise d'exemple, on citera quelques cas déjà croisés dans les pages de Sauvages du Poitou: la Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis) retourne ses fleurs fécondées contre la falaise où elle pousse, déposant délicatement ses capsules à la verticale plutôt que de les voir tomber. La Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta) fait exploser ses siliques, dispersant ses graines minuscules dans la moindre fissure alentour. Par un effet ressort lié à l’enroulement des parois de ses capsules, L'Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) catapulte littéralement ses graines sur quelques dizaines de centimètre...

Catapulte à graines du Géranium découpé (Geranium dissectum): à maturité, les styles s’enroulent brusquement sous l’effet de la chaleur, catapultant les semences alentour!

Bien sûr, les Sauvages mettent rarement leurs œufs dans le même panier et combinent plusieurs stratégies à la fois. Mais chacune a sa spécialité... Alors, à l'issue de notre tube en devenir, et face à une rencontre végétale improbable (comment diable cette plante est-elle arrivée là?), vous devriez pourvoir commencer à émettre quelques hypothèses sur le parcours de ses semences. N'ayez pas peur de vous laisser aller aux intuitions farfelues: dans la nature, la réalité dépasse souvent la fiction. Ainsi, le pied sauvage de Tomate cerise photographié en haut d'article vient très probablement d'une graine échappée d'un sandwich: anthropocorie!

Pour aller plus loin:

- La dispersion des graines sur Wikipedia

- La dissémination chez les «mauvaises herbes», sur le site de la Cabane de Tellus

On en parle dans la presse:

- Un poitevin chante la nature, sur France Bleu Poitou!