13/11/2017

13/11/2017

Rassemblez vos hommes. On se met en formation...

(Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg)

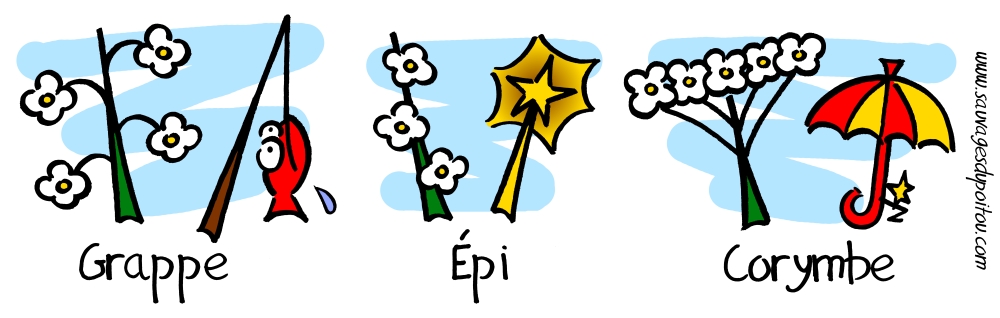

Grappe: ensemble de fleurs pédicellées sur un axe, le pédicelle étant la petite ramification qui porte la fleur, l'ultime pédoncule en quelque sorte.

Épi: ensemble de fleurs sessiles (dépourvues de pédicelle) sur un axe.

Corymbe: les fleurs, aux pédicelles de plus en plus courts au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet, s'épanouissent toutes sur un même plan.

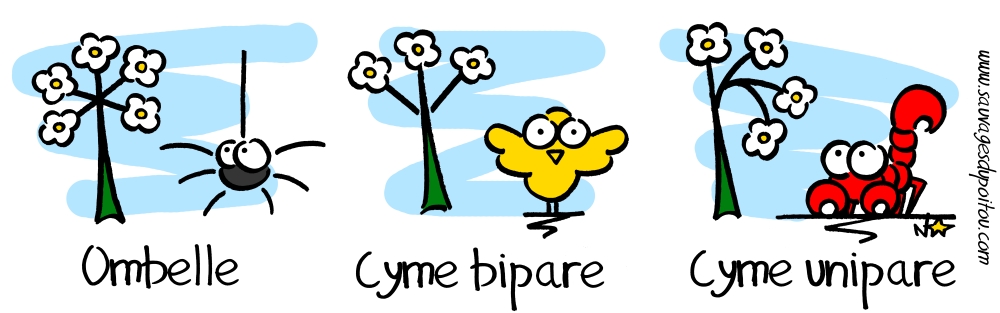

Ombelle: les fleurs sont portées par des pédicelles rayonnants, égaux ou presque.

Cyme bipare: deux axes secondaires s'insèrent sous l'axe principal (ex: Mouron des oiseaux).

Cyme unipare: sous l'axe principal s'insère une seule ramification secondaire, qui porte elle-même une ramification, etc. Lorsque l'ensemble dessine une «queue de scorpion», on parle de Cyme scorpioïde (ex: Myosotis des champs).

Comme pour les fleurs, la diversité des inflorescences peut être une réponse façonnée par l’évolution à la diversité des insectes qui les fréquentent (et vice versa, les insectes évoluant aussi pour répondre à l’anatomie de leurs fleurs préférées). Ainsi, grappes et épis sont bien adaptés au vol stationnaire de certains insectes, alors que les grandes ombelles forment des pistes d’atterrissage praticables pour les gros coléoptères.

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, et plusieurs combinaisons sont possibles. Vous connaissiez déjà les feuilles simples et les feuilles composées... Voilà maintenant les inflorescences simples et les inflorescences composées!

Exemple d'inflorescence composée: les grappes de grappes des fleurs du Troène commun (Ligustrum vulgare) qui forment ce qu'on appelle une «panicule». Ce n’est pas les butineurs qui se plaindront d'une telle surenchère, les fleurs du Troène commun étant aussi mellifères que parfumées.

Panicule dense du Troène commun, Poitiers quartier Chilvert

Il est une famille de Sauvages, les Apiaceae ou «Ombellifères», qui s'est fait une spécialité dans la confection d'ombelles sophistiquées. Certains membres du clan vont jusqu'à afficher des ombelles d'ombelles (on parle plutôt d'ombelles d'ombellules), à l'image de l’omniprésent Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) au printemps.

Ombelle d'ombellules du Cerfeuil des bois, Poitiers bords de Boivre

Je capitule! Vous m'avez conquis sans résistance!

(La Tulipe noire, Christian-Jacque)

Pourtant, même la plus inspirée des Ombellifères ne peut rivaliser avec l'ingéniosité des Asteracées (les «Composées») qui semblent atteindre des sommets d'astuce en matière d'inflorescence. Il faut dire que les Astéracées sont une des familles les plus récentes dans la grande histoire de l'évolution végétale, et qu'elles bénéficient à ce titre des trouvailles les plus modernes en matière de reproduction.

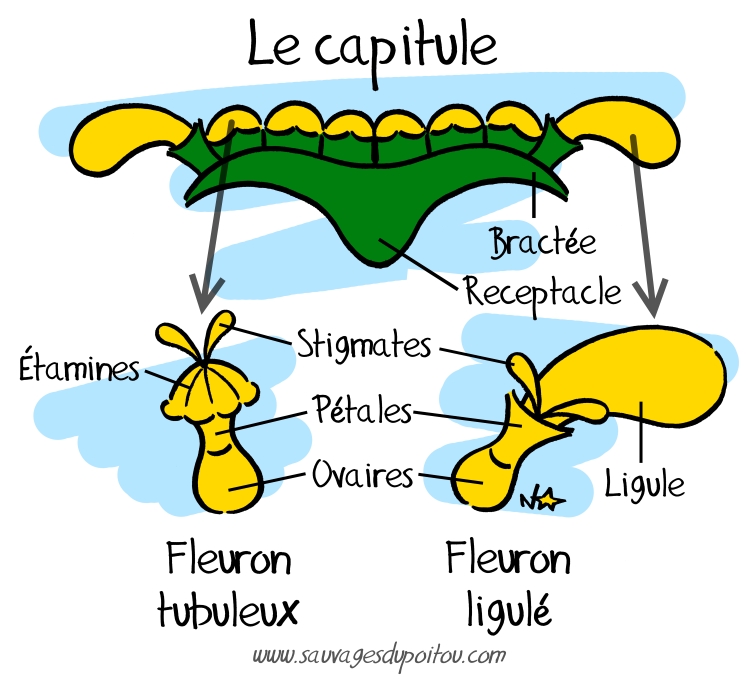

Les Astéracées ont miniaturisé leurs fleurs, de manière à pouvoir en entasser le plus grand nombre sur un seul réceptacle... Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais elles ont aussi conçu un emballage marketing très particulier à destination des butineurs: les minuscules fleurs (les «fleurons») sont regroupées en une inflorescence qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique, nommée capitule. Ainsi, certaines fleurs se chargent d'imiter les pétales à la périphérie (les fleurons ligulés), pendant que les autres dessinent un cœur au centre (les fleurons tubuleux). Le butineur, pensant plonger dans une fleur aux rondeurs généreuses, pollinise d'un coup d'un seul une myriade de fleurs...

Si l'on appelle sépales les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une fleur, on appelle bractées les feuilles spécialisées qui entourent et protègent une inflorescence (ou un capitule). La collerette formée par l''ensemble des bractées se nomme involucre.

Difficile de rendre hommage à la richesse des fleurs à capitule en quelques coups de crayons. Les variations sur ce thème sont nombreuses : les fleurons peuvent être stériles, mâles, femelles ou les deux en même temps. Le dessin ci-dessus pourrait illustrer, par exemple, le capitule du Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), qui présente des fleurons tubuleux hermaphrodites (mâles et femelles) au centre de ses fleurs, et des fleurons ligulés strictement femelles à leur périphérie.

Capitules du Séneçon jacobée, Poitiers bords de Boivre

En terme de pollinisation (et donc de reproduction) les Astéracées ont en quelque sorte initié l'ère industrielle du règne végétal! Marketing, efficacité, industrie... On ne fait pas dans la poésie champêtre, mais remarquez comme les fleurs à capitules vivent en parfaite adéquation avec leur temps (et donc le notre). Sur les 10 sauvages les plus obersvées dans les villes françaises (source Sauvages de ma rue), la moitié sont des Asteracées: Pissenlit, Laiteron potager, Laitue scariole, Séneçon commun et Vergerette du Canada. Alors si vous découvrez avec cet article les subtilités du capitule, sachez que vous avez forcément observés ceux ci à maintes reprises, et ce depuis votre tendre enfance...

Capitule de la Marguerite commune, Biard (86)

Enfin, regardons de près les fleurs de l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium): si cette sauvage a l'allure d'une Ombellifère, elle n'en a que l'allure. Chacune des petites fleurs de ses corymbes est en réalité un capitule constitué de fleurons tubuleux et ligulés blancs (parfois rosés). On peut dire de ce membre de la famille Asteracée que ses inflorescences (composées) sont des corymbes de capitules... Pas moins!

T’es comme Superman, mais sans les collants.

(90210 Beverly Hills, Rob Thomas)

Pourtant, même la légendaire Achillée s'incline devant l’Edelweiss (Leontopodium nivale), une montagnarde qu'on rencontrera peut être si l'on parvient à passer la barre des 1200 mètres d’altitude (même avec une échelle de pompier, c'est impensable dans le Poitou). L'Edelweiss rassemble des capitules jaunes (composés de fleurons tubuleux) par paquet de cinq ou six, et les entoure d'une couronne de feuilles blanches pointues et duveteuses (des bractées) qui revêtent l'allure de pétales. En somme, l’Edelweiss, une super Sauvage, a inventé le capitule de capitules, le super capitule!

D'autres leçons de botanique consacrées aux fleurs sur Sauvages du Poitou:

- Le vocabulaire de la botanique (4): les fleurs régulières

- Le vocabulaire de la botanique (5): les fleurs irrégulières

- Le vocabulaire de la botanique (7): Poacées, herbes, céréales, pelouses et gazons

Articles consacrés à la pollinisation par les insectes sur Sauvages du Poitou:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (3): la Sauvage et le papillon

Pour aller plus loin:

- L'inflorescence sur Wikipedia.

18/05/2017

18/05/2017

Yves Baron sur la planète des Géraniums sanguins (Geranium sanguineum)!

Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, mène en ce mois de mai un groupe d'apprentis sur le site des rochers du Porteau, le temps d'une déambulation botanique organisée par l'association Vienne Nature. «Maître Jedi» de la flore poitevine, Yves Baron a formé maintes «padawans» naturalistes de la région. En ardant défenseur de la nature, l'ancien professeur est également à l'origine de plusieurs centaines de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), dont les rochers du Porteau ne représentent qu'un échantillon dans le cosmos picto-charentais.

Dès la fin des années 60, Yves Baron réalise l'inventaire de ce petit monde minéral et fleuri caché aux portes de Poitiers. Il connait bien le terrain: sa grand-mère lui décrivait les orchidées qu'on pouvait y croiser il y a un presque siècle (Malheureusement toutes disparues aujourd'hui). Une flore rare et la présence du Scorpion noir à queue jaune (Euscorpius flavicaudis) permettent d'élever le site au rang de ZNIEFF au début des années 80, un espace naturel reconnu pour son caractère exceptionnel.

Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre!

Comme de tradition lors des sorties botaniques, les premières observations commencent dès le parking où le groupe s'est donné rendez-vous... la passion n'attend pas: nous nous penchons sur la flore banale des villes en ce début de promenade. Mais comme nous le découvrirons bientôt, la frontière entre l'ordinaire et l’extraordinaire reste mince dès qu'il s'agit de nature!

Quel que soit votre âge, la botanique finit toujours par vous mettre à quatre pattes! (Campanule des murailles, Campanula portenschlagiana, une échappée des jardins)

Ainsi, la Grande Chélidoine (Chelidonium majus) anime les premiers échanges: son latex jaune est-il capable de soigner les verrues, ou s'agit-il d'une légende urbaine? Chacun y va de son témoignage. La Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) montre ses fruits triangulaires, comme autrefois le porte-monnaie des bergers. Le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), une Poacée (famille difficile d'approche s'il en est une), dresse des inflorescences (épillets) qui ressemblent à un gros doigt suivi de deux autres plus petits (dactylis est le «doigt» en latin). L'occasion pour Yves Baron de rappeler que le nom des plantes cache souvent des indices permettant de les reconnaitre. Comme pour affirmer le contraire, une Valériane rouge (Centranthus ruber) quelques pas plus loin affiche des fleurs d'un blanc éclatant!

De gauche à droite et de haut en bas : Grande chélidoine, fruits de la Capselle bourse-à-pasteur, Dactyle aggloméré et Valériane rouge.

Les «parasols» blancs de la Grande Berce (Heracleum sphondylium) dominent nettement ceux plus nombreux du Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris). Si ces Sauvages peuvent décourager les débutants à cause de la ressemblance de leur inflorescence, Yves Baron note qu'il est déjà bon de savoir repérer leur famille: les Apiacées (ex Ombellifères) sont célèbres pour leurs ombelles composées de petites fleurs à cinq pétales. C'est le premier clan cité dans l'histoire des classifications botaniques (par le grec Théophraste, 300 années avant l'ère chrétienne), car c'est surement la famille qui saute le plus aux yeux.

Ombelles de la Grande Berce en haut, du Cerfeuil des bois en bas: deux Apiacées (ex Ombellifères) communes de nos cités.

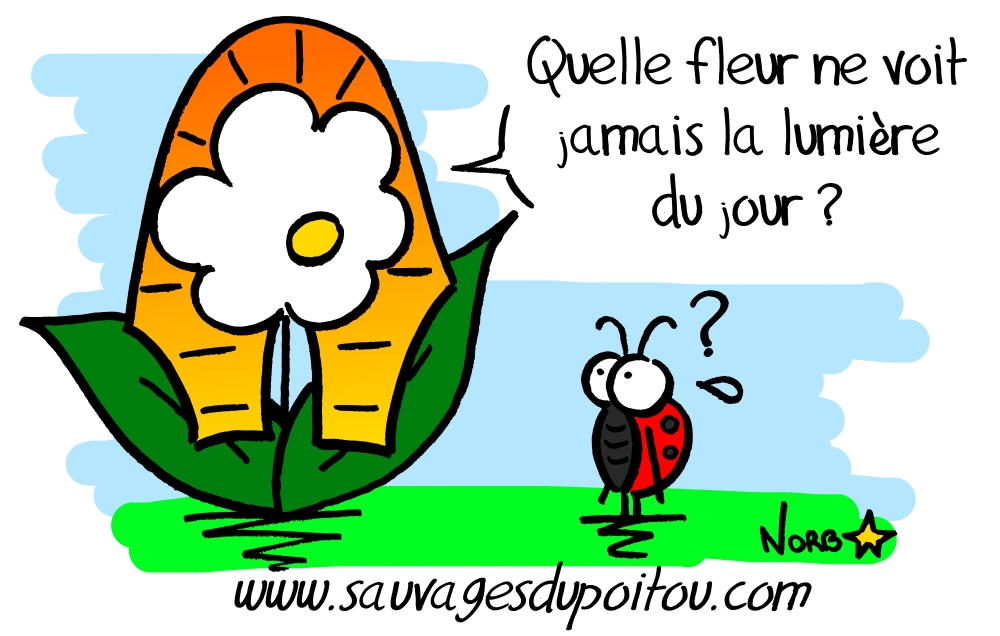

Quelques joyeux spécimens urbains plus tard (Benoîte des villes, Compagnon blanc, Gaillet gratteron, Herbe-à-Robert, Laitue scariole, Lierre grimpant, Millepertuis perforé, Myosotis des champs, Orchis bouc, Pariétaire de Judée, Ruine de Rome...) il est temps de se rapprocher de notre terre promise du jour. Mais c'est sans compter sur un Figuier (Ficus carica) qui nous barre la route, nous commandant de répondre à une énigme énoncée par notre guide, moitié botaniste, moitié Sphinx...

Le botaniste Yves Baron (Poitiers quartier du Porteau, 2017)

Quelle fleur ne voit jamais la lumière du jour? La figue bien sûr! La figue est une inflorescence (et non un fruit) en forme d'urne dont les parois intérieures sont tapissées de milliers de fleurs minuscules. Celles-ci ne voient jamais la lumière du jour et ne peuvent être fécondées par une intervention extérieure... Elles seront donc pollinisées par des guêpes lilliputiennes qui vivent recluses, telles des nonnes, à l'intérieur des inflorescences!

Une autre surprise nous attend lorsqu'un curieux demande d'où vient la bave que l'on observe sur les tiges des Sauvages alentour: c'est le «Crachat de coucou», l'abri de la sympathique larve d'une Cicadelle écumeuse qui suce la sève des plantes (sans toutefois leur causer de grands dommages). Yves Baron nous propose d'en déloger délicatement un spécimen à la pointe du couteau pour faire plus ample connaissance!

Maintenant que l’incroyable est fait, passons à l’impossible.

(Les Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, Luc Besson)

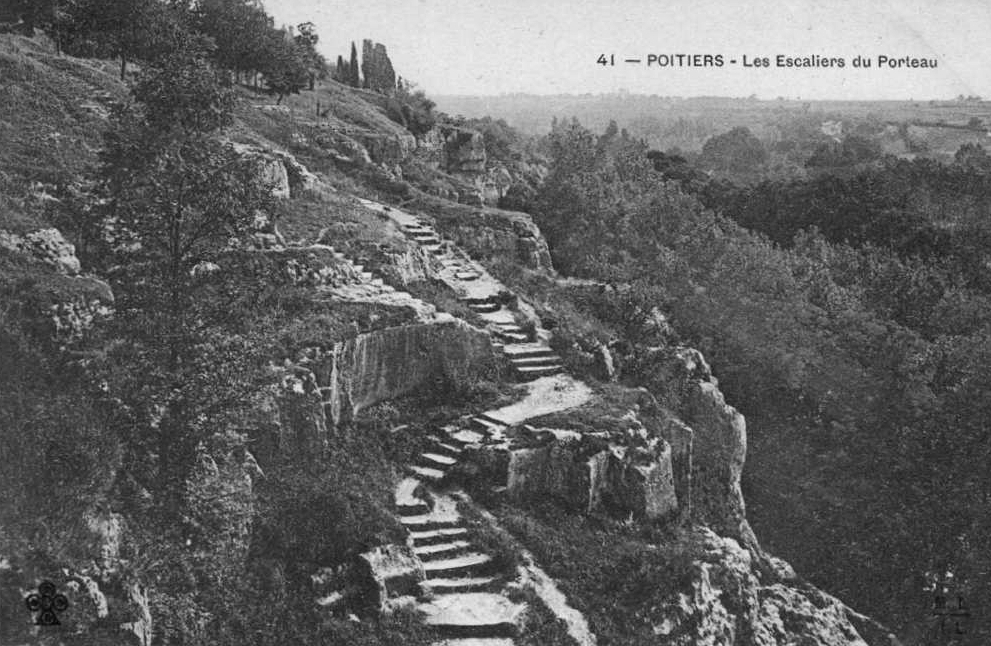

Ces révélations nous permettent enfin d'accéder aux pieds des falaises calcaires qui dominent le cours du Clain et la très fréquentée «route de Paris». Orientés sud-est, les rochers et les pelouses thermophiles rases du Porteau abritent un monde méridional qui contraste avec la ville autour. Le Porteau doit peut-être son nom à la corporation des porteurs d'eau qui remontaient vers le château de la «ville haute» l'eau des fontaines au bord du Clain. Yves Baron invite ses élèves à emprunter leur pas en grimpant les escaliers taillés dans la roche.

Du haut de ces falaises, pas moins de cinq espèces de Géraniums vous contemplent... Dont l'emblématique Géranium sanguin (Geranium sanguineum), espèce rare et déterminante pour la Vienne. Un paradis pour le Brun du pelargonium (Cacyreus marshalli) qui confie précisément ses chenilles aux divers Geraniums.

Grand habitué des milieux calcaires, l'Hyppocrepide à toupet (Hippocrepis comosa) attire autour de ses fleurs jaunes dites «papilionacées» un carnaval de papillons: la nature est bien faite! La plus discrète Euphorbe de séguier (Euphorbia seguieriana, pas encore en fleur à cette saison) est une autre espèce rare en Vienne. Les jeunes feuilles piquantes du Panicaut champêtre (Eryngium campestre) pourraient laisser penser à un «chardon»; il n'en est rien, le Panicaut champêtre appartenant étrangement à la famille des Apiacées (Ombellifères). L'Hélianthème des apennins (Helianthemum apenninum), dont le nom pourrait se traduire par «fleur du soleil» en grec, cherche toujours plus de lumière pendant que nous cherchons désespérément un peu d'ombre!

De gauche à droite et de haut en bas : Bel argus (Lysandra bellargus) sur Hyppocrépide à toupet (sa plante hôte), Euphorbe de séguier, jeunes pousses de Panicaut champêtre, Hélianthème des apenins.

Sous le soleil de midi, le groupe se réfugie sous les arbres qui poussent alentour, parfois à flanc de falaise. L'ambiance est méridionale à souhait: on reconnait le Chêne pubescent (Quercus pubescens), une espèce réputée pour sa résistance face à la sécheresse. Les feuilles coriaces du Chêne vert (Quercus ilex) et celles à nervures saillantes du Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) apportent la touche finale à cette garrigue sauce poitevine!

De gauche à droite: Chêne pubescent, Chêne vert et Nerprun alaterne.

C'est à l'ombre d'un Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), un autre locataire des garrigues et des maquis méditerranéens, que Yves Baron conclue la promenade. Le botaniste n'a jamais observé d'autres spécimens de cet arbre plus au nord que ce point dans toute la Vienne. Cet Érable marque en quelque sorte la frontière entre sud et nord, tout un symbole pour la ville de Poitiers qui est à la fois la dernière ville du sud et la première ville du nord de la France... A moins que ce ne soit l'inverse!

Attention, au delà de cette feuilles à trois lobes (Érable de Montpellier)...

«C'est le NORD!» (Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon)

Pour aller plus loin

- Fiche descriptive de la ZNIEFF des rochers du Porteau

30/03/2017

30/03/2017

Lathrée écailleuse, Poitiers bords de Boivre

Lathraea squamaria (Lathrée écailleuse ou Clandestine écailleuse) appartient au clan Orobanchaceae dans les classifications récentes (anciennement Scrophulariaceae), au côté des nombreuses Orobanches, des Sauvages qui parasitent d'autre plantes, souvent de manière spécifique (à chaque Orobanche sa victime de prédilection). Autant de plantes dépourvues de chlorophylle et aux silhouettes quelque peu... Extra-terrestres!

- Une chose s'est collée à sa figure.

- Quoi exactement?

- Un organisme...

(Alien, le huitième passager, Ridley Scott)

La Lathrée écailleuse plante généralement ses suçoirs sur les racines du Noisetier commun (Corylus avellana), des Ormes (Ulmus sp), de l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ou du Lierre grimpant (Hedera helix). Mais notre Sauvage ratisse large et peut parasiter d'autres espèces (Épicéa commun, Peuplier tremble, Hêtres, Chênes, Noyers et même la Vigne selon certains auteurs...). On la rencontrera dans les milieux respectifs de ses hôtes, avec une nette préférence pour les sols ombragés, frais et humides. Ses tiges, ses écailles (en réalité des feuilles spécialisées dans la mise en réserve ou l'évacuation des substances qu'elle puise) et ses suçoirs sont invisibles au regards. Sous des allures étranges et sommaires en surface, Lathraea squamaria dissimule sous terre des organes imposants et complexes; elle tire d'ailleurs son nom du grec lathraïos signifiant «caché».

Tiges blanches, «feuilles» écailleuses et suçoirs de la Lathrée écailleuse: sous terre, personne ne vous entend crier!

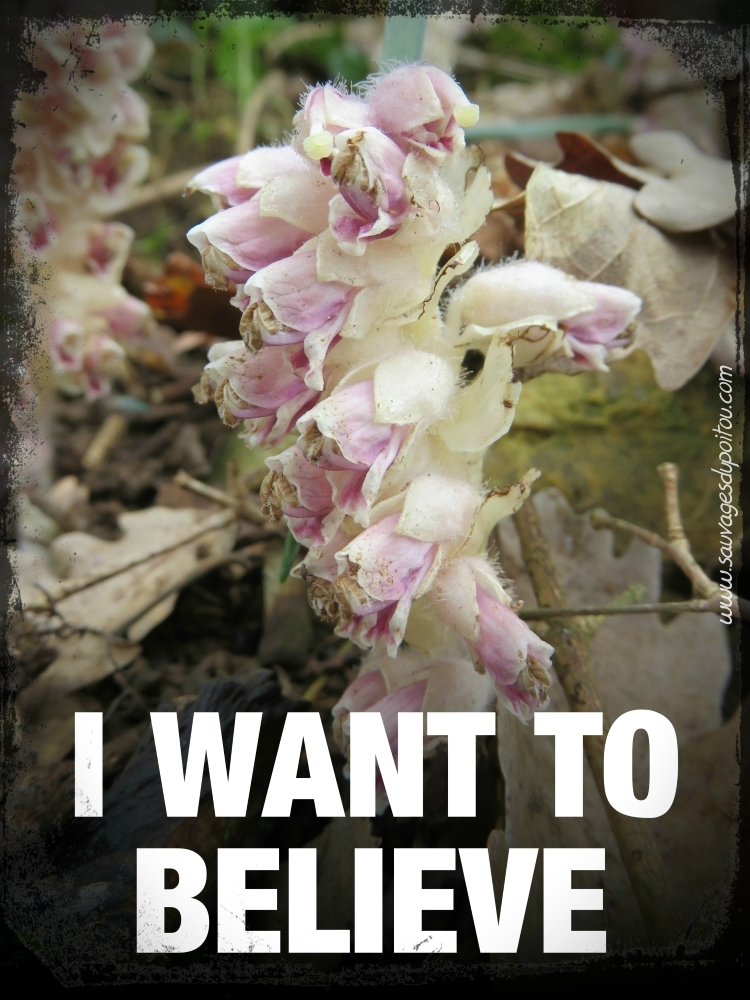

Au printemps, les rhizomes de Lathraea squamaria produisent (parfois) des fleurs aériennes blanchâtres ou rosées, disposés en épis compacts et recourbés, toutes du même côté. Si l'identification de la plupart de Orobanchacées requiert des compétences aiguisées en botanique alien, les fleurs de notre Lathrée sont caractéristiques et plutôt faciles à reconnaître.

Fleurs en épis de la Lathrée écailleuse: un calice velu en cloche d'où dépasse une corolle à deux lèvres... Une Sauvage à nulle autre pareille.

Lathrée écailleuse au printemps, Biard (86) bords de Boivre

Très loin des vagues d'invasion extra-terrestre chères aux romans de science-fiction, Lathraea squamaria se fait en réalité rare dans le pays (la faute à sa discrétion?). Considérée comme une espèce déterminante en Charente, en Charente-Maritime et en Vienne (elle est à priori absente en en Deux-Sèvres), la Sauvage est placée sous divers statuts de protection dans de nombreuses autres départements.

C'est la première fois qu'on rencontre une telle espèce... Il faut le ramener et l'étudier!

(Alien, le huitième passager, Ridley Scott)

Car malgré son statut d'alien, le développement des rares colonies de Lathrea squamaria s'avère plutôt lent et laborieux. La Sauvage ne cause d'ailleurs guère de dommages à ses hôtes. Elle se contente de besoins modestes la plus grande partie de l'année, attendant la montée de sève printanière de l’arbre pour tenter de fleurir et fructifier. Au bout du compte, là où on observe la Sauvage, les hôtes ne semble en rien affaiblis par rapport aux arbres ou arbustes voisins. Alors si vous croisez la Lathrée écailleuse sur votre chemin, n'oubliez pas d’immortaliser l'extraordinaire rencontre en photo... Car en botanique comme en ufologie, seules importent les preuves!

Pour aller plus loin:

- Lathraea squamaria sur Tela-botanica

Rencontre du troisième type avec un autre vampire (parasite) à floraison printanière, la Lathrée clandestine (Lathrea clandestina), localisée dans l'ouest de la France. Une créature éminemment fantastique que nos amis anglais surnomment "Dead man's fingers" (les doigts de cadavre), car ses fleurs semblent jaillir du sol comme la main d'un mort-vivant!