07/06/2017

07/06/2017

Dactyle aggloméré, Poitiers bords de Boivre

Holmes, vous ne résoudrez jamais cette enquête...Il est vrai que l'examen attentif d'un brin d'herbe revient un peu à tenter de couper un cheveux en quatre: les Poacées sont passées Maîtres dans l'art de la miniaturisation. Chez elles, le vent fait office de butineur et la danse des minuscules pièces florales tient lieu de parade nuptiale. C'est un chef d’œuvre de mécanique de précision qui attend l’observateur persévérant! Je vous recommande de (re)visiter notre article consacré à leurs inflorescences et au vocabulaire associé avant de vous lancer à la rencontre de notre Sauvage du jour.

(Sherlock Holmes, Guy Ritchie)

S’il était allergique aux graminées, ça le rendrait plus attachant je trouve.Dactylis glomerata est une plante riche en protéines. Si ses touffes grossières sont considérées comme de vulgaires herbes folles au jardin, la Sauvage est une fourragère appréciée dans les prairies de fauche ou les pâturages. Sa résistance à la sécheresse rend sa culture aisée (elle ne craint guère que l'humidité et quelques maladies cryptogamiques, dont le célèbre Ergot du seigle), pour le plus grand bonheur des éleveurs, mais aussi pour celui des vendeurs de mouchoirs: le pollen de Dactylis glomerata, hautement volatile, est en partie responsable des concerts d'éternuements et des rivières de larmes de ceux qui souffrent du rhume des foins à la belle saison!

(L’âge de glace, Chris Wedge et Carlos Saldanha)

18/05/2017

18/05/2017

Yves Baron sur la planète des Géraniums sanguins (Geranium sanguineum)!

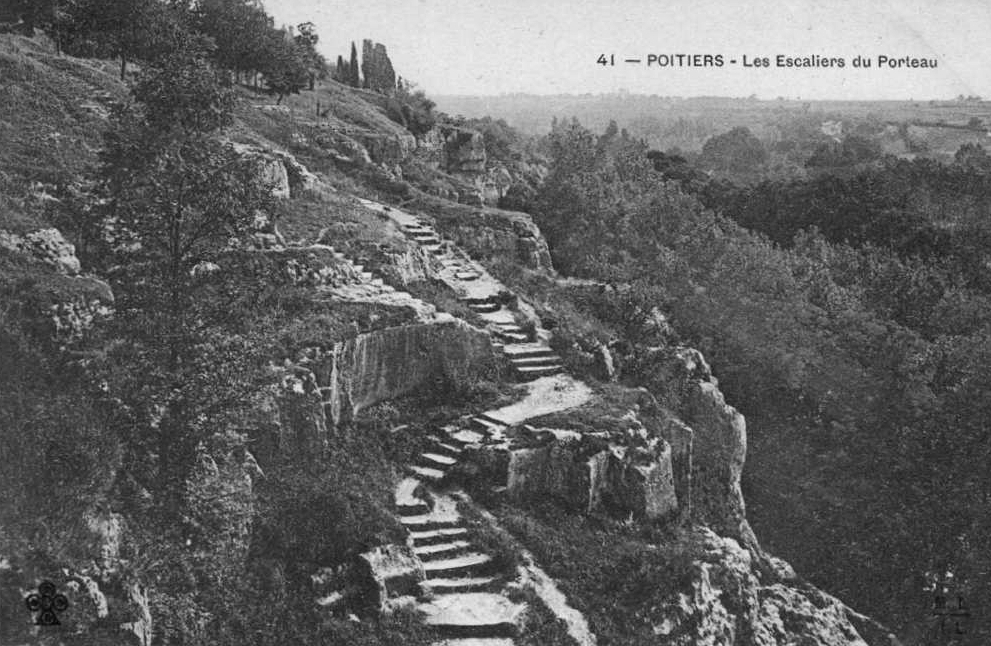

Yves Baron, ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers, mène en ce mois de mai un groupe d'apprentis sur le site des rochers du Porteau, le temps d'une déambulation botanique organisée par l'association Vienne Nature. «Maître Jedi» de la flore poitevine, Yves Baron a formé maintes «padawans» naturalistes de la région. En ardant défenseur de la nature, l'ancien professeur est également à l'origine de plusieurs centaines de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), dont les rochers du Porteau ne représentent qu'un échantillon dans le cosmos picto-charentais.

Dès la fin des années 60, Yves Baron réalise l'inventaire de ce petit monde minéral et fleuri caché aux portes de Poitiers. Il connait bien le terrain: sa grand-mère lui décrivait les orchidées qu'on pouvait y croiser il y a un presque siècle (Malheureusement toutes disparues aujourd'hui). Une flore rare et la présence du Scorpion noir à queue jaune (Euscorpius flavicaudis) permettent d'élever le site au rang de ZNIEFF au début des années 80, un espace naturel reconnu pour son caractère exceptionnel.

Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre!

Comme de tradition lors des sorties botaniques, les premières observations commencent dès le parking où le groupe s'est donné rendez-vous... la passion n'attend pas: nous nous penchons sur la flore banale des villes en ce début de promenade. Mais comme nous le découvrirons bientôt, la frontière entre l'ordinaire et l’extraordinaire reste mince dès qu'il s'agit de nature!

Quel que soit votre âge, la botanique finit toujours par vous mettre à quatre pattes! (Campanule des murailles, Campanula portenschlagiana, une échappée des jardins)

Ainsi, la Grande Chélidoine (Chelidonium majus) anime les premiers échanges: son latex jaune est-il capable de soigner les verrues, ou s'agit-il d'une légende urbaine? Chacun y va de son témoignage. La Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) montre ses fruits triangulaires, comme autrefois le porte-monnaie des bergers. Le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), une Poacée (famille difficile d'approche s'il en est une), dresse des inflorescences (épillets) qui ressemblent à un gros doigt suivi de deux autres plus petits (dactylis est le «doigt» en latin). L'occasion pour Yves Baron de rappeler que le nom des plantes cache souvent des indices permettant de les reconnaitre. Comme pour affirmer le contraire, une Valériane rouge (Centranthus ruber) quelques pas plus loin affiche des fleurs d'un blanc éclatant!

De gauche à droite et de haut en bas : Grande chélidoine, fruits de la Capselle bourse-à-pasteur, Dactyle aggloméré et Valériane rouge.

Les «parasols» blancs de la Grande Berce (Heracleum sphondylium) dominent nettement ceux plus nombreux du Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris). Si ces Sauvages peuvent décourager les débutants à cause de la ressemblance de leur inflorescence, Yves Baron note qu'il est déjà bon de savoir repérer leur famille: les Apiacées (ex Ombellifères) sont célèbres pour leurs ombelles composées de petites fleurs à cinq pétales. C'est le premier clan cité dans l'histoire des classifications botaniques (par le grec Théophraste, 300 années avant l'ère chrétienne), car c'est surement la famille qui saute le plus aux yeux.

Ombelles de la Grande Berce en haut, du Cerfeuil des bois en bas: deux Apiacées (ex Ombellifères) communes de nos cités.

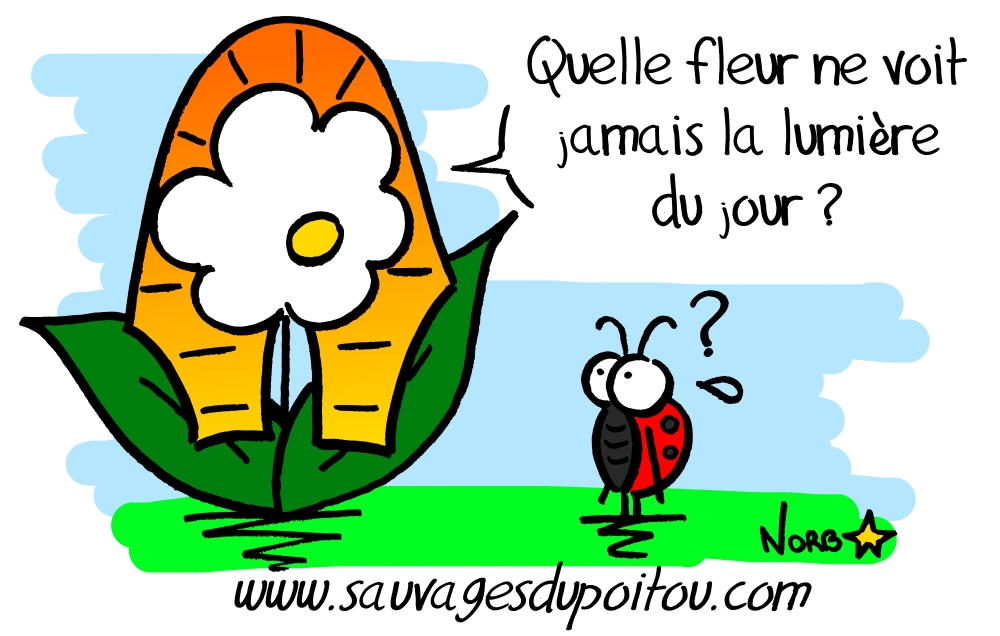

Quelques joyeux spécimens urbains plus tard (Benoîte des villes, Compagnon blanc, Gaillet gratteron, Herbe-à-Robert, Laitue scariole, Lierre grimpant, Millepertuis perforé, Myosotis des champs, Orchis bouc, Pariétaire de Judée, Ruine de Rome...) il est temps de se rapprocher de notre terre promise du jour. Mais c'est sans compter sur un Figuier (Ficus carica) qui nous barre la route, nous commandant de répondre à une énigme énoncée par notre guide, moitié botaniste, moitié Sphinx...

Le botaniste Yves Baron (Poitiers quartier du Porteau, 2017)

Quelle fleur ne voit jamais la lumière du jour? La figue bien sûr! La figue est une inflorescence (et non un fruit) en forme d'urne dont les parois intérieures sont tapissées de milliers de fleurs minuscules. Celles-ci ne voient jamais la lumière du jour et ne peuvent être fécondées par une intervention extérieure... Elles seront donc pollinisées par des guêpes lilliputiennes qui vivent recluses, telles des nonnes, à l'intérieur des inflorescences!

Une autre surprise nous attend lorsqu'un curieux demande d'où vient la bave que l'on observe sur les tiges des Sauvages alentour: c'est le «Crachat de coucou», l'abri de la sympathique larve d'une Cicadelle écumeuse qui suce la sève des plantes (sans toutefois leur causer de grands dommages). Yves Baron nous propose d'en déloger délicatement un spécimen à la pointe du couteau pour faire plus ample connaissance!

Maintenant que l’incroyable est fait, passons à l’impossible.

(Les Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, Luc Besson)

Ces révélations nous permettent enfin d'accéder aux pieds des falaises calcaires qui dominent le cours du Clain et la très fréquentée «route de Paris». Orientés sud-est, les rochers et les pelouses thermophiles rases du Porteau abritent un monde méridional qui contraste avec la ville autour. Le Porteau doit peut-être son nom à la corporation des porteurs d'eau qui remontaient vers le château de la «ville haute» l'eau des fontaines au bord du Clain. Yves Baron invite ses élèves à emprunter leur pas en grimpant les escaliers taillés dans la roche.

Du haut de ces falaises, pas moins de cinq espèces de Géraniums vous contemplent... Dont l'emblématique Géranium sanguin (Geranium sanguineum), espèce rare et déterminante pour la Vienne. Un paradis pour le Brun du pelargonium (Cacyreus marshalli) qui confie précisément ses chenilles aux divers Geraniums.

Grand habitué des milieux calcaires, l'Hyppocrepide à toupet (Hippocrepis comosa) attire autour de ses fleurs jaunes dites «papilionacées» un carnaval de papillons: la nature est bien faite! La plus discrète Euphorbe de séguier (Euphorbia seguieriana, pas encore en fleur à cette saison) est une autre espèce rare en Vienne. Les jeunes feuilles piquantes du Panicaut champêtre (Eryngium campestre) pourraient laisser penser à un «chardon»; il n'en est rien, le Panicaut champêtre appartenant étrangement à la famille des Apiacées (Ombellifères). L'Hélianthème des apennins (Helianthemum apenninum), dont le nom pourrait se traduire par «fleur du soleil» en grec, cherche toujours plus de lumière pendant que nous cherchons désespérément un peu d'ombre!

De gauche à droite et de haut en bas : Bel argus (Lysandra bellargus) sur Hyppocrépide à toupet (sa plante hôte), Euphorbe de séguier, jeunes pousses de Panicaut champêtre, Hélianthème des apenins.

Sous le soleil de midi, le groupe se réfugie sous les arbres qui poussent alentour, parfois à flanc de falaise. L'ambiance est méridionale à souhait: on reconnait le Chêne pubescent (Quercus pubescens), une espèce réputée pour sa résistance face à la sécheresse. Les feuilles coriaces du Chêne vert (Quercus ilex) et celles à nervures saillantes du Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) apportent la touche finale à cette garrigue sauce poitevine!

De gauche à droite: Chêne pubescent, Chêne vert et Nerprun alaterne.

C'est à l'ombre d'un Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), un autre locataire des garrigues et des maquis méditerranéens, que Yves Baron conclue la promenade. Le botaniste n'a jamais observé d'autres spécimens de cet arbre plus au nord que ce point dans toute la Vienne. Cet Érable marque en quelque sorte la frontière entre sud et nord, tout un symbole pour la ville de Poitiers qui est à la fois la dernière ville du sud et la première ville du nord de la France... A moins que ce ne soit l'inverse!

Attention, au delà de cette feuilles à trois lobes (Érable de Montpellier)...

«C'est le NORD!» (Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon)

Pour aller plus loin

- Fiche descriptive de la ZNIEFF des rochers du Porteau

13/02/2017

13/02/2017

Valériane officinale, Poitiers bords de Clain

Valeriana officinalis (Valériane officinale ou Ervant en poitevin-saintongeais) appartient à la famille Caprifoliaceae, parmi laquelle on trouve la Centranthe rouge ou la Cardère sauvage déjà rencontrées dans nos pages. La Sauvage doit son nom au latin valere, «bien se porter», non pas tant pour sa vigueur que pour son statut de légende parmi les plantes médicinales: jadis, Valeriana officinalis fut même surnommée Herbe-guérit-tout!

- Ce doit être absolument incurable et mortel!

- Mais non, mais non...

- Ah? Il y a un espoir de guérison? Ne me trompez pas docteur je veux savoir la vérité!

(Knock, Guy Lefranc)

Tout à tour philtre d'amour, aphrodisiaque, remède contre l'épilepsie, l'hystérie, la danse de Saint-Guy, l'asthme... L'utilisation médicale de Valeriana officinalis se précise et se recentre au fil des siècles autour de son action calmante et sédative (ce sont ses parties souterraines qui sont utilisées, généralement en tisane ou en lotion relaxante). Aujourd'hui, l'efficacité de Valeriana officinalis est contestée par les scientifiques, les essais cliniques à son sujet aboutissant à des résultats irréguliers et contradictoires. Son usage reste néanmoins répandu et apprécié: il n'est pas rare de retrouver la Sauvage dans les cocktails phytos des sachets de tisane «Bonne nuit»! La Valériane officinale est largement cultivée à des fins commerciales, la plus grosse partie de la production française se situant en Anjou.

Fleurs rosées de la Valériane officinale: une corolle en tube, 3 étamines autour d'un pistil surmonté de 3 stigmates.

Mais revenons à nos spécimens sauvages: Valeriana officinalis est une vivace qui fréquente les sols riches engorgés d'eau des prairies et des clairières alluviales. Elle dresse en été ses corymbes amples de fleurs rosées, au bout de longues tiges (plus de 1m de hauteur) creuses et cannelées.

Feuilles opposées et pennatiséquées de la Valériane officinale (la tige est creuse et cannelée).

Valeriana officinalis présente des aspects variables selon les régions, les milieux ou selon ses stades de développement. Elle peut être grêle en terrain sec ou robuste sur sol humide; généralement glabrescente, elle peut aussi se montrer très poilue... À tel point que de nombreuses sous espèces sont aujourd'hui recensées, voir de nouvelles espèces, ce qui cause parfois aux botanistes quelques nuits blanches, sapant un peu plus la réputation de somnifère de la Sauvage! Malgré leurs différences, tous ces spécimens conservent les qualités alimentaires (elles sont comestibles), médicinales et bio-indicatrices précitées.

Les fruits de Valeriana officinalis sont de petits akènes que le vent disperse (anémochorie), aux «plumes» finement découpées.

Akènes de la Valériane officinale en été.

Nous avions déjà évoqué l'effet attractif et euphorisant que produisent les effluves des racines des Valérianes chez les chats (voir Centranthus ruber, la Valériane rouge); c'est aussi le cas pour Valeriana officinalis, surnommée à l'occasion Herbe aux chats. Certains jardins botaniques cultivent leurs pieds de Valériane sous un grillage pour éviter que les félins accrocs ne les déterrent!

Les rats se passionneraient aussi pour la Sauvage. Vous connaissez l'histoire du joueur de flûte de Hamelin: le musicien libéra sa ville d'une invasion de rats en entrainant les rongeurs jusque dans une rivière, où ils se noyèrent. Selon la légende, le musicien tirait ses pouvoirs de sa flûte. Dans d'autres versions, on raconte que le musicien cachait dans ses poches quelques plantes pour appâter les rongeurs: Valériane?

Enfin, certains jardiniers pulvérisent des purins ou des infusions de Valeriana officinalis (diluées au 1/20) sur leurs planches ou sur leur compost pour encourager la présence de vers de terre. Si quelqu'un est à même de m'expliquer le pourquoi du comment en commentaire, j'en serais ravi. L'occasion de rappeler le rôle essentiel de ces ouvriers invisibles: les vers de terre recyclent, compostent, retournent, aèrent et fertilisent le sol. Les «turricules», leurs déjections, sont très riches en azote, en phosphore, en potassium, en calcaire, en magnésium. Quoi qu'il en soit, les préparations à base de Valeriana officinalis sont elles aussi riches en phosphore et donc intéressantes pour la croissance et la floraison de certaines plantes au jardin.

Turricule en hiver: le ver Noël est passé au jardin, ho ho ho!

Pour aller plus loin:

- Valeriana officinalis sur Tela-botanica

- Valériana officinalis: identification assistée par ordinateur

- La Valériane à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

Valériane officinale, Poitiers bords de Clain