10/09/2016

10/09/2016

Porcelle enracinée, Poitiers quartier gare

Hypochaeris radicata (Porcelle enracinée ou Vara en Poitevin-saintongeais) appartient au clan Asteraceae, le clan des fleurs à capitules (une inflorescence fournie qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique). Encore une Sauvage à capitule jaune, à la mode «Pissenlit», qui rejoint la galerie des portraits de Sauvages du Poitou aux côtés des Laiterons, des Picrides, des Séneçons (Senecio vulgaris ou Jacobaea vulgaris) ou des «Laitues sauvages»... Vous vous en doutez, la liste est loin d'être terminée!

Hypochaeris radicata forme parfois des colonies importantes sur les sols abimés, piétinés, lessivés, à faible pouvoir de rétention (graviers, sables...). Mais on peut la croiser en toute situation et elle est souvent à l'aise en milieu urbain, même au cœur de la sécheresse. J'aime à croire (c'est de la botanique-fiction) que ses atouts sont le résultat d'une longue adaptation face aux attaques des jardiniers qui ne l'apprécient guère: bien malin celui qui réussira à la déloger, tant elle est ancrée et plaquée au sol... Puis son port à ras de terre lui permet de passer, sans frémir, sous les lames des faux et des tondeuses à gazon!

Rosette de la Porcelle enracinée plaquée au sol, bien à l'abri des rotofils: des feuilles sessiles, rugueuses et poilues, à lobes arrondis.

A vrai dire, les rosettes d'Hypochaeris radicata lui fournissent un autre avantage: rien ne peut pousser sous son tapis de feuilles plaqué au sol, même pas quelques brins d'herbe, et la Sauvage assure ainsi sa place au soleil et ses ressources, sans partage!

Fruits (akènes) de la Porcelle enracinée, Poitiers quartier gare

C'est le vent qui se charge de disperser ses nombreux fruits (des akènes plumeux). Les semences ne germent qu'en présence de lumière. Ainsi, dans une zone de friche ou une pelouse trop haute, les graines d'Hypochaeris radicata en manque de soleil attendent leur heure... Et lorsque passe finalement la tondeuse à gazon (encore elle, ces deux là sont décidément faites pour s'entendre), la Sauvage retrouve la lumière du jour et se décide à naitre, laissant rapidement la concurrence au tapis.

Nul doute qu'avec l'aide du réchauffement climatique (les sécheresses prolongées n'inquiètent guère la Sauvage) et les patrouilles des tondeuses et des rotofils qui s’accélèrent depuis l'interdiction des produits phytosanitaires, le règne d'Hypochaeris radicata dans les rues, les parcs et les jardins, est à venir!

Porcelle enracinée, Poitiers bords de Boivre

Les anciens connaissaient bien la Sauvage, dont ils mangeaient les feuilles croquantes, cuites ou crues, comme le Pissenlit (La Porcelle enracinée est bien moins amère que ce dernier). On dit que les porcs raffolent de ses racines qu'ils déterrent de leur groin, d'où peut-être son nom de Porcelle...

Galle de la Porcelle: Phanacis hypochoeridis est une petite guêpe (Cynipidae) qui confie ses larves aux Porcelles. Ce renflement qu'on aperçoit parfois sur la tige est leur garde manger et leur nurserie.

En revanche, la Sauvage souffre d'une aura nettement moins sympathique auprès des éleveurs de chevaux: elle serait toxique (fraiche ou séchée) et pourrait favoriser une grave altération de la locomotion (Harper) chez ceux qui la consomment. La plupart des chevaux boudent naturellement la plante et ne la mangent pas, mais il y a toujours un risque en cas de pénurie lors des sécheresses. Un sujet où des inconnues subsistent, mais la mauvaise réputation d'Hypochaeris radicata semble aujourd'hui faite!

Pour aller plus loin:

- Hypochaeris radicata sur Tela-botanica

- Identification assistée par ordinateur

Les capitules de la Porcelle logent souvent les Méligèthes (Meligethes spp) qui consomment son pollen et son nectar. Ces coléoptères affichent une attirance toute particulière pour les fleurs jaunes, sauvages ou cultivées. A tel point qu’ils peuvent se laisser séduire par n’importe quel objet de couleur jaune, y compris des vêtements!

01/09/2016

01/09/2016

Les botanistes sont souvent passés maîtres dans l'art de ranger. Non pas qu'il soient devenus des champions de Tetris à force de remplir des herbiers, mais plutôt parce que l'approche naturaliste repose beaucoup sur la reconnaissance de ce qui ressemble (on range dans le même tiroir) et de ce qui diffère (c'est le moment d'ouvrir un nouveau tiroir!).

Jusqu'en 1998, la classification dite «classique» des végétaux se basait sur les particularités morphologiques évidentes des plantes (ce qui reste une approche très pertinente sur le terrain). Après cette date, c'est une classification dite «phylogénétique» qui prend le relais (APG): l'approche génétique permet de prendre en compte les liens de parenté entre les végétaux au delà de leur apparence, et de mieux comprendre leur histoire. Cette classification moderne fut révisée, ou plutôt affinée, en 2003 (APG II), en 2009 (APG III) puis en 2016 (APG IV)... Nul doute qu'elle le sera encore à l'avenir!

Mille pardons, messer. Je devais effectuer un léger changement à mon blason afin qu’on ne me confonde pas avec mon méprisable cousin.

(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

Bref, classer les plantes revient en quelque sorte à tracer des arbres généalogiques, à déterminer qui ressemble à qui, qui est parent avec qui, à étudier les traits propres (les «armoiries») de chaque lignée de Sauvages.

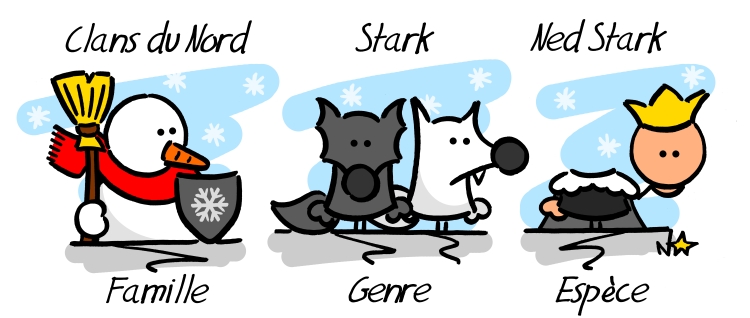

A chaque Sauvage correspond une espèce. Les membres d'une même espèce se ressemblent comme deux gouttes d'eau et sont interféconds entre eux. Les espèces sont regroupées en genres. Les membres d'un même genre affichent aussi des traits communs évidents, quoique plus lointains. Leurs similitudes rend toutefois les hybridations possibles. Les genres sont regroupés en familles, puis les familles en ordres, etc.

Je me souviens de votre père racontant autour d’un feu de camp comment sa maison avait obtenu son blason...(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

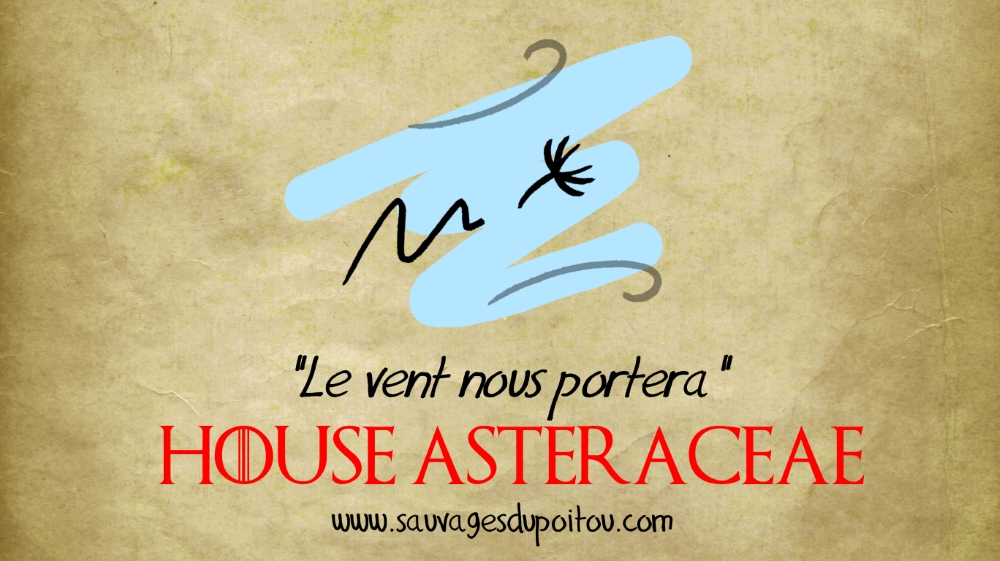

Je veux de nouveau sentir le vent dans mes cheveux!Les membres de cette famille royale produisent souvent des semences à soies (des akènes équipés pour le vol, comme le célèbre «pompon» du Pissenlit) que le vent emporte à la conquête de nouveaux territoires.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Étaient-ils vingt, étaient-ils vingt mille?... Sous les arbres se massaient tous les sauvageons du monde.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

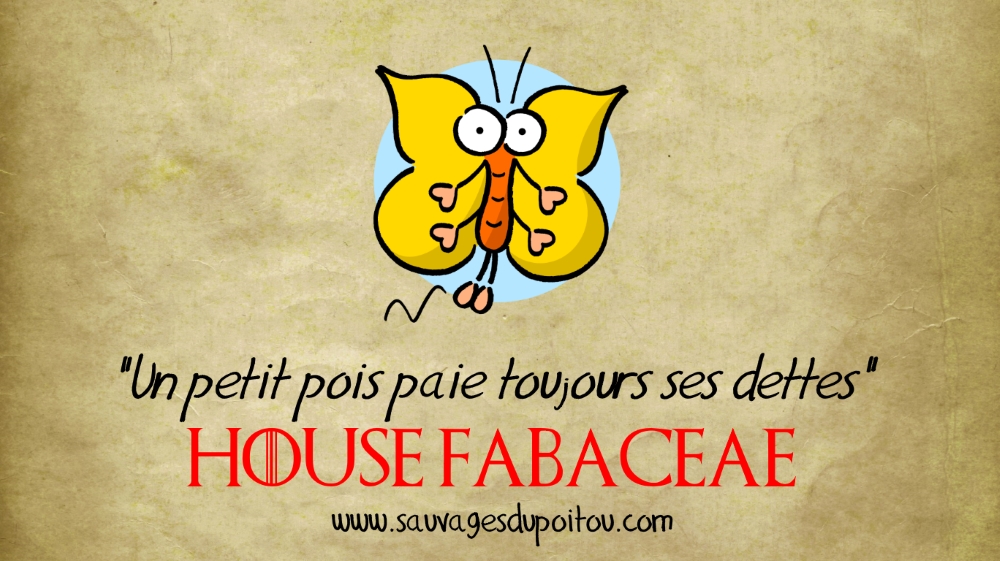

A quoi servent les amis riches s’ils ne mettent leurs richesses à votre disposition?C'est pourquoi on retrouve dans leurs rangs de nombreux «engrais verts»: Trèfles (Trifolium spp), Luzernes (Medicago spp), Vesces (Vicia spp), Gesses (Lathyrus spp), mais aussi des stars du potager comme les Fèves, les Haricots ou les Pois... Autant de Sauvages ou de plantes domestiquées qui renferment leurs fruits dans des gousses (un fruit sec qui s'ouvre par deux fentes).

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Et puis il y a les roses. Quel parfum délicat, les roses, n’est-ce pas? Surtout lorsqu’il y en a tant. Cinquante, soixante, soixante-dix mille roses... Je ne saurais vraiment dire combien il en reste, mais trop pour que je me soucie de les dénombrer, de toute façon.Le clan Rosacée fait preuve d'une indéfectible loyauté envers l'homme: cette famille fournit l'essentiel des fruits consommés en zone tempérée. La pomme est peut-être sa plus grande réussite (c'est le fruit le plus consommé au monde après les agrumes et la banane). Et puisque l’amour et les lois de l’attraction sont à l'origine de tout fruit, n’oublions pas la Rose, son indétrônable ambassadrice des parcs et des jardins, qui compte plus de 40.000 variétés!

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les gardes postés aux portes du château portaient des justaucorps de cuir et avaient pour emblème deux masses de guerre croisées sur une croix blanche en forme de X.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

26/07/2016

26/07/2016

Picride fausse vipérine, Poitiers bords de Boivre

Helminthotheca echioides (Picride fausse vipérine ou Cochet-marocain en poitevin-saintongeais) appartient aux clan Asteraceae, le clan des fleurs à capitules (une inflorescence fournie qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique). On continue ce qui pourrait être notre feuilleton de l'été, celui des Sauvages à fleurs jaunes à la mode «Pissenlit» (Taraxacum sect. Ruderalia), à la suite des Séneçons (Senecio vulgaris, Jacobaea vulgaris) ou des Laiterons (Sonchus oleraceus, Sonchus asper) qui ont déjà tenu le haut de l'affiche sur Sauvages du Poitou.

Picride fausse vipérine, Poitiers bords de Boivre

La Picride fausse vipérine est une annuelle (parfois bisanuelle) peu discrète, dont la silhouette épaisse et velue est bien connue des jardiniers (diantre, de la mauvaise herbe!): la Sauvage fréquente les milieux habités par l'homme, les jardins, les champs cultivés, les vergers, les bords des routes... Autant d'endroit où elle trouvera une terre riche, bien exposée, tassée par le passage des pieds, des véhicules ou des machines (ses colonies les plus denses peuvent signer un sol à tendance calcaire).

Feuille rêche, ondulée, embrassante, velue (voir piquante) et «verruqueuse» de la Picride fausse vipérine.

Thérèse n’est pas moche. Elle n’a pas un physique facile... C’est différent.La tige et les feuilles hérissées de poils durs de la Picride fausse vipérine dessinent des contours grossiers (la Sauvage est d'ailleurs surnommé en Angleterre Bristly Oxtongue, la «Langue de bœuf hérissée»!), qui peuvent évoquer les traits de certains membres de la famille Boraginaceae. On peut penser par exemple aux feuilles de la Vipérine (Echium vulgare), dont la Picride fausse vipérine usurpe quelque peu le nom.

(Le père Noël est une ordure, Jean-Marie Poiré)

J’appelle pas ça voler, j’appelle ça tomber avec panache.

(Toy Story, John Lasseter)

Au centre du «pompon», les semences sont équipées d'un matériel de vol bien plus fourni et s'envolent au loin pour conquérir de nouveaux territoires.

Akène de la Picride fausse vipérine pris au piège dans une toile d'araignée: rougeâtres, surmontés d'un long pied qui porte les soies plumeuses.

Les jeunes feuilles de Picride fausse vipérine et Picride épervière sont comestibles, mais elles deviennent rapidement coriaces en gagnant en maturité (on peut alors éventuellement les faire cuire). De par ailleurs, elles doivent leur nom de Picride au suc amer et poisseux contenu dans leurs tiges, picros signifiant «amer» en grec. Vous voilà prévenus!

Pour aller plus loin:

- Helminthotheca echioides sur Tela botanica

- Helminthotheca echioides: identification assistée par ordinateur

- Picris hieracioides sur Tela botanica

- Picris hieracioides: identification assistée par ordinateur

L’Orobanche de la Picride (Orobanche picridis) est une plante parasite dépourvue de feuilles vertes (et donc de chlorophylle) qui plante ses suçoirs sur les racines de nos Picrides. Il existe de nombreuses espèces d’Orobanches aux floraisons spectaculaires (très difficiles à différencier les unes des autres); elles parasitent de manière quasi spécifique d’autres Sauvages: Orobanche du Lierre, du Trèfle, du Thym…

«Helminthotheca echioides»... Voilà un nom qui risque de ne pas vous encourager à retenir les noms latins de nos Sauvages! La Picride fausse vipérine s’appelait pourtant Picris echioides il y a quelques siècles (ce qui peut sembler plus évident pour une Picride). Au milieu du 18ème siècle, des études approfondies, menées à grands coups de loupes, ont abouti à la conclusion que la Sauvage méritait de quitter le genre des Picrides pour rejoindre un genre à part, celui des Helminthies... Et la voilà devenue Helminthie fausse vipérine (Helminthotheca echioides). Au 19ème siècle, certains chercheurs trouvent la distinction un peu tirée par les poils, et souhaitent réintégrer la Sauvage chez les Picrides. Fin 20ème siècle, les examens génétiques surpassent les loupes dans les laboratoires, et la démarcation entre Picrides et Helminthies trouve de nouveaux défenseurs et de nouveaux arguments. A suivre?