06/10/2016

06/10/2016

Cet article fait suite à notre premier épisode consacré aux grandes familles en botanique, où nous avions croisé les prestigieuses lignées Asterceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae et Brassicaceae. Le feuilleton continue, avec six nouvelles familles incontournables...

Taratata, c’est le poison qu’y a fait le coup je vous dis, maintint l’aubergiste. Même qu’il a viré noir comme un pruneau, le môme.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Apiacées (ou Ombellifères, environ 180 espèces en France) forment une famille très homogène. Elles présentent souvent des tiges striées ou cannelées, des feuilles alternes, très divisées, aromatiques (ou à odeur marquée) et des gaines bien développées. Elles sont célèbres pour leurs inflorescences en ombelles qui rassemblent des petites fleurs à cinq pétales, majoritairement blanches. Leurs fruits (ovaire infère) sont formés de deux akènes (diakènes) qui se séparent à maturité.

Les ombelles d'ombellules (plusieurs petites ombelles réunies en une grosse ombelle) du Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris)

On y retrouve des espèces généreuses domestiquées par l'homme comme la Carotte (Daucus carotta), le Céleri (Apium graveolens), le Panais (Pastinaca sativa), le Persil (Petroselinum crispum) ou la divine Angélique officinale (Angelica archangelica)... Mais aussi de redoutables spécimens comme la titanesque et brûlante Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ou la Grande Ciguë (Conium maculatum), une célèbre empoisonneuse. Une famille qui met à mal les adeptes de la cueillette sauvage, tant leur membres se ressemblent faute d'attention, et tant on ne sait jamais si l'on à affaire à un ange... Ou à un démon!

Feuilles nettement «engainantes» de l'Angélique sylvestre, une signature de famille.

Les Caryophyllacées (environ 225 espèces en France) se distinguent généralement par leurs feuilles simples, entières, étroites, opposées, insérées sur des nœuds renflés le long de tiges cassantes; à tel point que plusieurs membres de cette famille étaient considérés autrefois comme des remèdes aux fractures, d’après la rocambolesque théorie des signatures. Leurs inflorescences sont souvent disposées en cymes bipares (deux rameaux opposés naissent en dessous des fleurs terminales), leur conférant une silhouette caractéristique. Leurs fruits sont presque tous des capsules qui libèrent les graines qu'elles renferment en séchant (ovaire supère).

Tige cassante la Stellaire holostée (Stellaria holostea)

C'est le clan des Saponaires (Saponaria spp), des Silènes (Silene spp), des Stellaires et des Mourons (Stellaria spp)... Autant de Sauvages adeptes de la haute couture sur pétale, aux floraisons parfois discrètes, mais toujours élégantes (souvent 5 pétales finement découpés ou échancrés), et dont les Œillets (Dianthus spp) font offices d'ambassadeurs raffinés auprès des jardiniers!

Il faut que tu sois aujourd’hui plus que jamais belle à couper le souffle, car on annoncera lors du banquet final que vous êtes fiancés...

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Élégance du Compagnon blanc (Silene latifolia), de la Silène fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi), du Mouron des oiseaux (Stellaria media) et de l’Œillet des chartreux (Dianthus carthusianorum).

Là, y a une tête d’ogre, vous voyez?

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Lamiacées (ou Labiées, 165 espèces en France) se distinguent avant tout par leurs fleurs caractéristiques, en forme de gueule ouverte (voir l'article complet sur le sujet), à quatre étamines. Elles doivent leur nom à l'ogresse Lamia dans la mythologie grecque, car elles semblent dévorer les insectes qui les visitent. En réalité, les Lamiacées n'ont rien de plantes carnivores; bien au contraire, elles sont souvent mellifères et généreuses à l'égard des butineurs.

Lamier maculé (Lamium maculatum) en train d'avaler (ou plutôt de régaler) un Bourdon!

On retrouve à leur cour aux effluves méditerranéennes (la plupart d’entre elles supportent très bien la chaleur) les Menthes, les Lavandes, les Sauges, les Thyms... Autant de sauvages aux parfums uniques, qui produisent leurs essences pour attirer les pollinisateurs ou pour se protéger des herbivores et des ravageurs. Elles sont largement utilisées pour la cuisine, la cosmétique ou la médecine. On observe généralement chez Lamiacées des tiges carrées ainsi que des feuilles opposées décussées. On déniche au fond de leurs calices persistants quatre akènes (tétrakènes, ovaire supère).

Feuilles opposées décussées (chaque paire est disposée à 90 degrés par rapport à celle qui la précède) de la Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens)

Il lui a aussi poussé un nouveau nez... Et un plutôt bulbeux, je dirais.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Du point de vue de l'ancienne classification dite «classique», les Liliacées regroupaient 150 espèces en France. Elles étaient généralement vivaces par leur bulbe ou leur rhizome, et présentaient des feuilles entières à nervures parallèles, ainsi qu'un port non ramifié. Leurs fleurs affichaient souvent six tépales et six étamines. Les Liliacées comptaient dans leurs rangs certaines des Sauvages les plus toxiques pour l'homme, comme le Muguet de mai (Convallaria majalis) ou le Colchique d'automne (Colchicum automnale); mais aussi des spécimens recherchés pour leur valeur gustative tel que l'Ail des ours (Alium ursinum), ou domestiqués au potager, tels que l'Oignon, l'Ail, le Poireau, la Ciboulette...

Fleurs en ombelle de l'Ail des ours: 6 pétales, 6 étamines. Une ex-Liliaceae, devenue aujourd'hui Amaryllidaceae...

Les classifications modernes ont pulvérisé ce clan en une multitude de familles, sur la base d'observations génétiques fascinantes quant à leur histoire, mais pas toujours pertinentes sur le terrain (du point de vue de l'identification). Dépouillée à grand coups de microscopes, la vieille lignée Liliacée a tout de même réussi à garder dans ses rangs officiels une des plus célèbres dames du Poitou, alias la Fritillaire Pintade (Fritillaria meleagris)!

Les six tépales en forme de clochette et les six étamines de la belle Fritillaire Pintade.

C’est le plus haut niveau qu’ait atteint la rivière depuis le printemps. Et, si cette pluie persiste, elle montera encore davantage.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Renonculacées (140 espèces en France) tirent leur nom du latin rena, «grenouille», à cause de l'affection pour l'eau de certains membres de la famille. Elles peuvent afficher des atouts très différents d'une espèce à l'autre: «boutons d'or» de la Renoncule rampante (Ranunculus repens), lianes vigoureuse de Clématite vigne-blanche (Clematis vitalba), clochettes vertes de l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus), collerette de dentelle de la Nigelle de damas (Nigella damascena)...

Fleurs de la Renoncule rampante, de la Clématite vigne-blanche, de l'Hellébore fétide et de la Nigelle de Damas.

C'est un clan fait d'exceptions où l'originalité est de rigueur, même s'il existe quelques points communs dans ce grand barnum terrestre et aquatique: les Renonculacées présentent un nombre élevé d'étamines. Leurs fleurs affichent souvent des couleurs vives et spectaculaires. Les feuilles sont alternes ou disposées en rosette basale (à l’exception de la Clématite des haies qui a les feuilles opposées), rarement stipulées. La plupart des Renonculacées sont toxiques, pour l'homme comme pour les animaux.

La seule pensée de votre beauté m’empêche de dormir la nuit.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les Orchidacées (120 espèces en France) représentent probablement le clan le plus séduisant pour nombre de botanistes. Elles fascinent, à cause de la beauté, de l'originalité de leurs fleurs et de la sexualité sophistiquée qui les accompagne. La famille doit pourtant son nom à une métaphore peu élégante: orchis est la «testicule» en latin une allusion à leurs paires de tubercules souterrains!

La survie et la reproduction des Orchidées reposent sur un équilibre naturel précis et précaire (voir l'article sur Himantoglossum hircinum, alias l'Orchis bouc pour plus de détails), ce qui fait que la compagnie humaine leur est rarement favorable (en France, une espèce sur six est menacée d'extinction). Si les membres de cette famille peuvent présenter des toilettes variées, leurs feuilles entières, souvent charnues et la structure à six tépales de leurs fleurs sont caractéristiques (voir l'article complet sur le sujet); de même que le pétale inférieur (nommé labelle) aux formes excentriques qui peut aller jusqu'à imiter l'aspect d'un insecte!

Ophrys abeille (Ophrys apifera), dont l'incroyable labelle imite le corps d'une abeille solitaire femelle pour inciter les mâles à venir la butiner!

Je vous donne rendez vous lors du prochain épisode de notre feuilleton qui nous emmènera à la rencontre de six maisons supplémentaires, plus modestes en terme de membres sur notre territoire, mais tout aussi remarquables de par leurs spécificités... Botany is coming!

Game of thrones et botanique, la suite:

- Épisode 1: Asterceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae et Brassicaceae.

- Épisode 3: Boraginaceae, Rubiaceae, Campanulaceae, Amaranthaceae, Euphorbiaceae et Crassulaceae.

- Épisode 4: Polygonaceae, Geraniaceae, Papaveraceae, Malvaceae, Solanaceae et Plantaginaceae.

Et pour le plaisir, le fil rouge de notre article...

- Le cycle fantasy Le Trône de fer par George R. R. Martin!

01/09/2016

01/09/2016

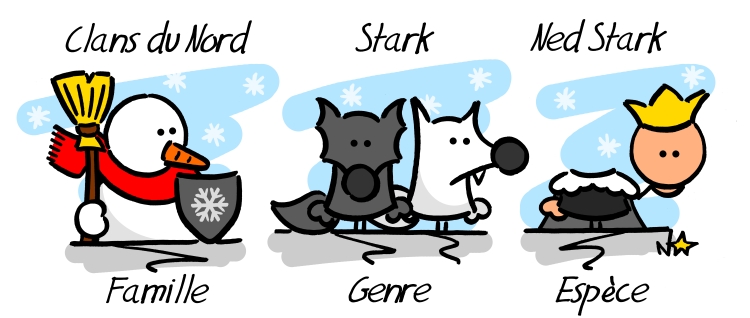

Les botanistes sont souvent passés maîtres dans l'art de ranger. Non pas qu'il soient devenus des champions de Tetris à force de remplir des herbiers, mais plutôt parce que l'approche naturaliste repose beaucoup sur la reconnaissance de ce qui ressemble (on range dans le même tiroir) et de ce qui diffère (c'est le moment d'ouvrir un nouveau tiroir!).

Jusqu'en 1998, la classification dite «classique» des végétaux se basait sur les particularités morphologiques évidentes des plantes (ce qui reste une approche très pertinente sur le terrain). Après cette date, c'est une classification dite «phylogénétique» qui prend le relais (APG): l'approche génétique permet de prendre en compte les liens de parenté entre les végétaux au delà de leur apparence, et de mieux comprendre leur histoire. Cette classification moderne fut révisée, ou plutôt affinée, en 2003 (APG II), en 2009 (APG III) puis en 2016 (APG IV)... Nul doute qu'elle le sera encore à l'avenir!

Mille pardons, messer. Je devais effectuer un léger changement à mon blason afin qu’on ne me confonde pas avec mon méprisable cousin.

(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

Bref, classer les plantes revient en quelque sorte à tracer des arbres généalogiques, à déterminer qui ressemble à qui, qui est parent avec qui, à étudier les traits propres (les «armoiries») de chaque lignée de Sauvages.

A chaque Sauvage correspond une espèce. Les membres d'une même espèce se ressemblent comme deux gouttes d'eau et sont interféconds entre eux. Les espèces sont regroupées en genres. Les membres d'un même genre affichent aussi des traits communs évidents, quoique plus lointains. Leurs similitudes rend toutefois les hybridations possibles. Les genres sont regroupés en familles, puis les familles en ordres, etc.

Je me souviens de votre père racontant autour d’un feu de camp comment sa maison avait obtenu son blason...(Le chevalier errant, George R.R. Martin)

Je veux de nouveau sentir le vent dans mes cheveux!Les membres de cette famille royale produisent souvent des semences à soies (des akènes équipés pour le vol, comme le célèbre «pompon» du Pissenlit) que le vent emporte à la conquête de nouveaux territoires.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Étaient-ils vingt, étaient-ils vingt mille?... Sous les arbres se massaient tous les sauvageons du monde.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

A quoi servent les amis riches s’ils ne mettent leurs richesses à votre disposition?C'est pourquoi on retrouve dans leurs rangs de nombreux «engrais verts»: Trèfles (Trifolium spp), Luzernes (Medicago spp), Vesces (Vicia spp), Gesses (Lathyrus spp), mais aussi des stars du potager comme les Fèves, les Haricots ou les Pois... Autant de Sauvages ou de plantes domestiquées qui renferment leurs fruits dans des gousses (un fruit sec qui s'ouvre par deux fentes).

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Et puis il y a les roses. Quel parfum délicat, les roses, n’est-ce pas? Surtout lorsqu’il y en a tant. Cinquante, soixante, soixante-dix mille roses... Je ne saurais vraiment dire combien il en reste, mais trop pour que je me soucie de les dénombrer, de toute façon.Le clan Rosacée fait preuve d'une indéfectible loyauté envers l'homme: cette famille fournit l'essentiel des fruits consommés en zone tempérée. La pomme est peut-être sa plus grande réussite (c'est le fruit le plus consommé au monde après les agrumes et la banane). Et puisque l’amour et les lois de l’attraction sont à l'origine de tout fruit, n’oublions pas la Rose, son indétrônable ambassadrice des parcs et des jardins, qui compte plus de 40.000 variétés!

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

Les gardes postés aux portes du château portaient des justaucorps de cuir et avaient pour emblème deux masses de guerre croisées sur une croix blanche en forme de X.

(Le Trône de Fer, George R.R. Martin)

22/08/2016

22/08/2016

Laitue scariole, Poitiers quartier gare

Lactuca serriola (Laitue scariole) appartient au clan Asteraceae. Les membres de cette famille optimisent leur reproduction en regroupant leurs minuscules fleurs en une seule inflorescence nommée capitule (comme les Pissenlits, les Pâquerettes, les Laiterons, les Picrides, etc.).

Capitule de la Laitue scariole, Poitiers quartier gare

La Laitue scariole est une bisanuelle nitratophile. Elle fait d'ailleurs partie du top 10 des Sauvages les plus observées dans nos cités (source: Sauvages de ma rue), à cause de son attirance pour les sols fortement azoté (pollution automobile ou amendements excessifs des cultures).

Si les Asteraceae à fleur jaune, de type «pissenlit», sont délicates à différencier les unes des autres (c'est un des premiers défis pour les apprentis botanistes en milieu urbain), la Laitue scariole cache sous ses feuilles une signature qui peut nous mettre sur la voie: le revers de la nervure médiane est hérissé d'une ligne plus ou moins épineuse, telle la crête d'un iroquois du macadam!

-Je suis le plus vieux punk à chien d'Europe... Et croyez moi: c'est pas évident.

(Le grand soir, Benoît Delépine et Gustave Kervern)

Punk is not dead sous les feuilles de la Laitue scariole!

Deux espèces urbaines sont très proche, prêtant à confusion: la Laitue scariole (Lactuca serriola) et une autre «salade» sauvage, la Laitue vireuse (Lactuca virosa), dont les feuilles tirent légèrement vers le bleu et dégagent une odeur forte lorsque froissées entre les mains.

Feuilles bleutées de la Laitue vireuse, Poitiers bords de Boivre

Les deux fausses jumelles présentent des feuilles polymorphes (entières à très découpées) et sont tout à fait capables d'échanger certains de leurs aspects en s'hybridant entre elles... Bref, on a une chance sur deux de se tromper en les identifiant, et donc une chance sur deux d'avoir raison! Les plus exigeants examineront les akènes mûrs à l'aide d'une loupe: ceux-ci sont sombres et possèdent une marge saillante chez L.virosa, alors qu’ils sont gris-bruns, ciliés sur le dessus et dépourvus de marge chez L.serriola.

Akènes de la Laitue vireuse (gauche) versus Laitue scariole (droite).

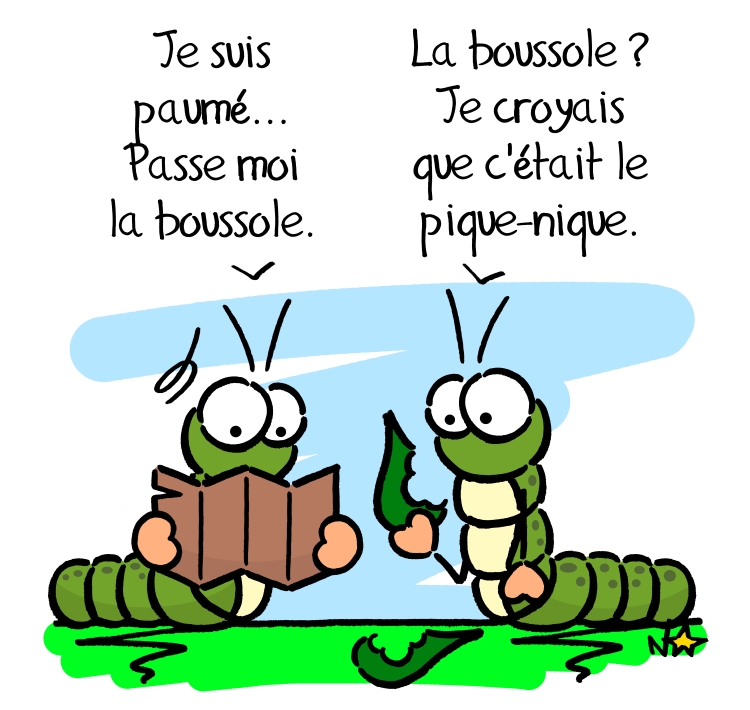

Une autre caractéristique, peu banale, peut faire infléchir notre intuition du bon côté: La Laitue scariole est à moitié plante... Et à moitié boussole! Surnommé «Laitue boussole» par certains auteurs, elle a tendance à tourner le limbe de ses feuilles supérieures à la verticale, sur un plan est-ouest (le phénomène est moins spectaculaire chez la Laitue vireuse). L'astuce ne fonctionne que si la Sauvage bénéficie d'une bonne exposition: c'est pour réduire les risques de brûlure (ou au moins d'évaporation) que les feuilles se tordent jusqu'à disposer leur pointe en face de l'axe nord-sud. La Laitue scariole évite ainsi le coup de soleil, préférant offrir ses limbes au soleil levant ou au couchant, moins agressifs qu'une exposition plein sud.

Laitue GPS: dans un mètre, tournez à gauche!

Pour le promeneur égaré, cela signifie (en théorie) que le bout des feuilles de la Laitue scariole indique le nord ou le sud. Reste à observer la végétation autour des arbres et des murs, qui signerait la fraicheur au nord ou l’aridité au sud. Comme la pratique m'intéresse d'avantage que la théorie, j'ai testé pour vous cette authentique méthode indienne: armé du livret «Poitiers et ses environs à pied et en VTT» (un guide local que je vous recommande si vous aimez vous perdre), j'ai suivi les instructions jusqu'à l'égarement. Là, au milieu des champs à perte de vue, j'ai compté sur la Laitue scariole seule pour orienter ma carte et me ramener à mon point de départ... Et me suis définitivement perdu! Bref, mieux vaut se munir d'une vraie boussole avant de partir à l'aventure. Je salue au passage la randonneuse (et son smartphone équipé d'un GPS) qui m'a secouru, me permettant de rentrer chez moi avant la nuit: «n'est pas indien qui veut», m'a-t-elle dit.

Si les jeunes pousses des Laitues «sauvages» sont comestibles, leur amertume vous dissuadera peut-être de les inscrire au menu. Les plants adultes deviennent coriaces, épineux, gluants, franchement amers et dégagent une odeur peu amène. Bref, on est loin des tendres et délicieuses laitues pommées de nos marchés. Et pourtant...

Jeune rosette de la Laitue scariole, la grand mère des laitues au potager.

Toutes les Laitues cultivées par les jardiniers (pommées, batavias, romaines, à couper...) ont sélectionnées à partir de plusieurs espèces de Lactuca sauvages, à commencer par Lactuca serriola. Et c'est là l'occasion d'insister une nouvelle fois sur l'importance de nos herbes folles qui constituent au bord des routes, dans les friches, les jardins, les forêts, un réservoir génétique inégalable pour l'homme (tant pour l'alimentation que pour la médecine).

Les Laitues sauvages recèlent d'ailleurs une autre surprise: le latex visqueux qui coule dans leurs tiges possèdent des qualités narcotiques. De nos deux Sauvages, c'est surtout la Laitue vireuse qui est connue depuis l'antiquité pour ses propriétés hypnotiques. Elle était cultivée autrefois pour produire un substitut (non opiacé) à l'opium: le lactucarium. L'usage medical du lactucarium semble plus ou moins abandonné à ce jour, sans doute à cause d'une efficacité de très loin inférieure au puissant opium. Mais une nouvelle fois, les Sauvages nous offrent leur précieuse leçon: toutes les grandes inventions prennent source dans la nature, et tout reste encore à découvrir. Alors qui sait, la prochaine révolution agricole ou médicale viendra peut-être d'une Sauvage anodine, plantée juste devant notre porte... Il convient de rester humble devant ce patrimoine, et surtout de protéger son ampleur et sa diversité.

Les Laitues sauvages sont importantes pour nombre d’espèces (et pas seulement l'homme), comme la superbe Noctuelle dysodée (Hecatera dysodea), dont les chenilles raffolent des Lactuca.

Pour aller plus loin:

- Norb raconte la Laitue scariole au micro de France Bleu Poitou

- Lactuca serriola: identification assistée par ordinateur

- Lactuca serriola sur Tela-botanica

- Lactuta virosa sur Tela-botanica

Une autre Laitue citadine qui s'installe près ou sur les vieux murs ombragés, qu'on identifiera facilement avec ses minuscules capitules à 5 fleurons ligulés seulement (5 pétales en quelque sorte): la Laitue des murailles (Lactuca muralis).

Tout aussi citadine, mais plus confidentielle: la Laitue à feuilles de saule (Lactuca saligna) dont les feuilles caulinaires sont étroites, lancéolées et nettement hastées.

Enfin, la trop rare Laitue vivace (Lactuca perennis), une espèce déterminante pour tout le Poitou, à ne pas confondre avec la Chicorée amère (la Laitue vivace a des feuilles profondément pennatipartites).