23/01/2019

23/01/2019

Cardinal et Centaurée rude

Dans notre dernier article consacré aux insectes pollinisateurs, nous avons exploré le monde des diptères (mouches et moustiques) et constaté que ceux-ci ont fait mieux que la mâchoire des coléoptères en adoptant un outil plus perfectionné pour butiner : la langue. Cela dit, si la langue est un progrès, on peut encore faire mieux. Comment? Par un instrument plus long et précis: la trompe. D’où vient-elle? Des papillons.

- Un café avec 5 pailles, Madame!

- Fais le malin, toi! Tout le monde consomme ici!

(Le péril jeune, Cédric Klapisch)

La trompe est un appendice filiforme que tout le monde a probablement déjà observé, en regardant un papillon butiner une fleur, une pomme pourrie, une crotte ou même la sueur sur la peau…

Mâles de Bel argus (Polyommatus bellargus) sur déjections animales.

Un Mercure (Arethusana arethusa) profite des sels minéraux contenus dans la sueur.

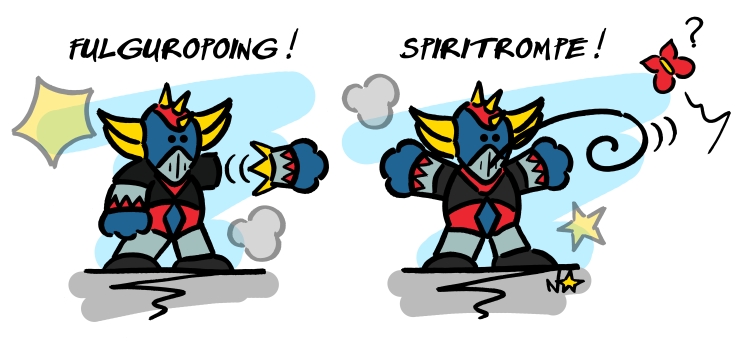

La trompe est un organe que nous qualifierons d’homogène: à la différence des diptères dont les pièces buccales présentent des formes diverses, tous les papillons (de nuit comme de jour) possèdent une trompe. Celle-ci est spiralée, s'enroulant et se déroulant facilement, d’où son autre nom : spiritrompe.

Lorsqu'on observe la (spiri)trompe dans le détail, on note qu’elle est formée de deux gouttières (appelées galéas maxillaires)

réunies pour former un tube aspirant - la trompe proprement dite - idéal pour atteindre les nectars

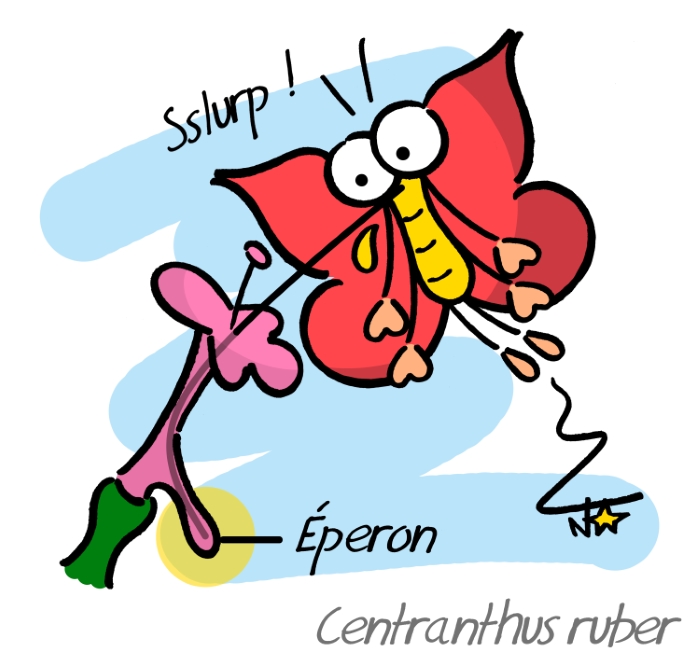

difficiles d’accès, nichés au fond des fleurs à longues corolles étroites ou au fond de leur éperons quand elles en sont munies (voir notre article consacré à la Valériane rouge, Centranthus ruber)

En guise d'illustration, ce Vulcain (Vanessa atalanta) accepte de vous tirer la trompe, dont les deux parties (galéas) sont bien visibles,

crochetées ensemble tel un système de fermeture Éclair.

Le déroulement de la trompe s’effectue au moyens de muscles miniatures. Cependant, aux environs du premier tiers de sa longueur, elle ne se déroule plus: elle forme une sorte d’angle droit permettant au papillon de l’orienter dans la fleur selon l’inclinaison de celle-ci et de la sonder dans ses moindres recoins. En somme, quand nous sirotons avec une paille coudée, nous ne faisons que singer les papillons en train de butiner.

Cette femelle de Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) manie avec virtuosité la paille à angle droit sur les fleurs de la Valériane officinale (Valeriana officinalis).

La trompe des papillons est de longueur variable. Elle peut être rudimentaire et non fonctionnelle, comme chez certains hétérocères (ceux qu’on appelle par commodité «papillons de nuit») tels les Bombyx qui sont incapables de s’alimenter. Elle peut être plus développée, de 4 millimètres chez les Pyrales jusqu’à 120 millimètres chez le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli). Chez les rhopalocères (les «papillons de jours»), la trompe varie généralement entre 7 et 20 millimètres.

Les papillons embarquent le pollen à leur insu sur leur trompe ou sur leur tête. Notez ici les quelques grains de pollen clairs collés sur la trompe, les palpes et les yeux de ce Bleu nacré (Polyommatus coridon).

Je pompe, donc je suis.

(Devise Shadok)

Armés de cette pipette sophistiquée, les papillons passent leur temps à convoiter le nectar, cette idée fixe des butineurs de toutes ailes.

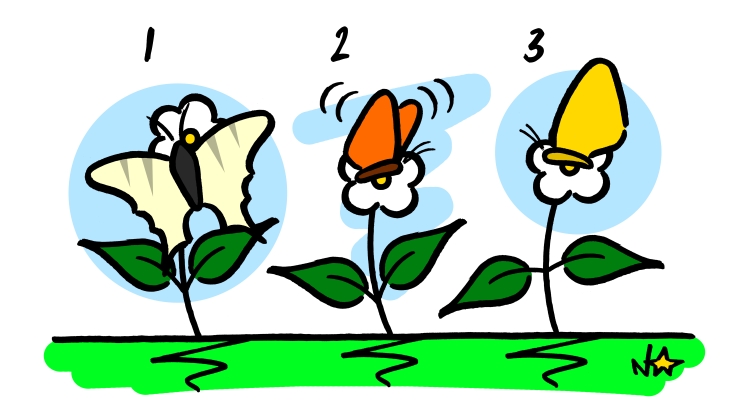

Ouvrons ici une petite parenthèse entomologique: lorsqu’ils butinent, les papillons ont un style. Toute trompe dehors, le Flambé (1) garde par exemple ses grandes ailes ouvertes de manière rigide tandis que la Petite Violette (2) bat doucement les siennes. Le Fluoré (3) n’ouvre jamais sa voilure tandis que les Azurés font un peu de tout, frottant leurs ailes, les fermant ou les déployant en insolation selon l’intensité des rayons du soleil…

Ces styles de butinage peuvent être modifiés selon

la température ambiante, l’ensoleillement, la force du vent etc. Mais lors de conditions

météorologiques normales, ils permettent d’orienter son identification vers telle famille ou tel genre, alors même qu’on se trouve assez loin du papillon. C'est une approche

qui ne s’apprend guère dans les guides d'identification, mais qui permet de développer sa propre intuition sur le terrain. Bien entendu, ce

«flair» ne dispense pas de confirmer puis d'affiner sa diagnose du spécimen de plus

près. Ceci

étant suggéré, fermons la parenthèse et revenons à nos Sauvageons et à leurs Sauvages favorites.

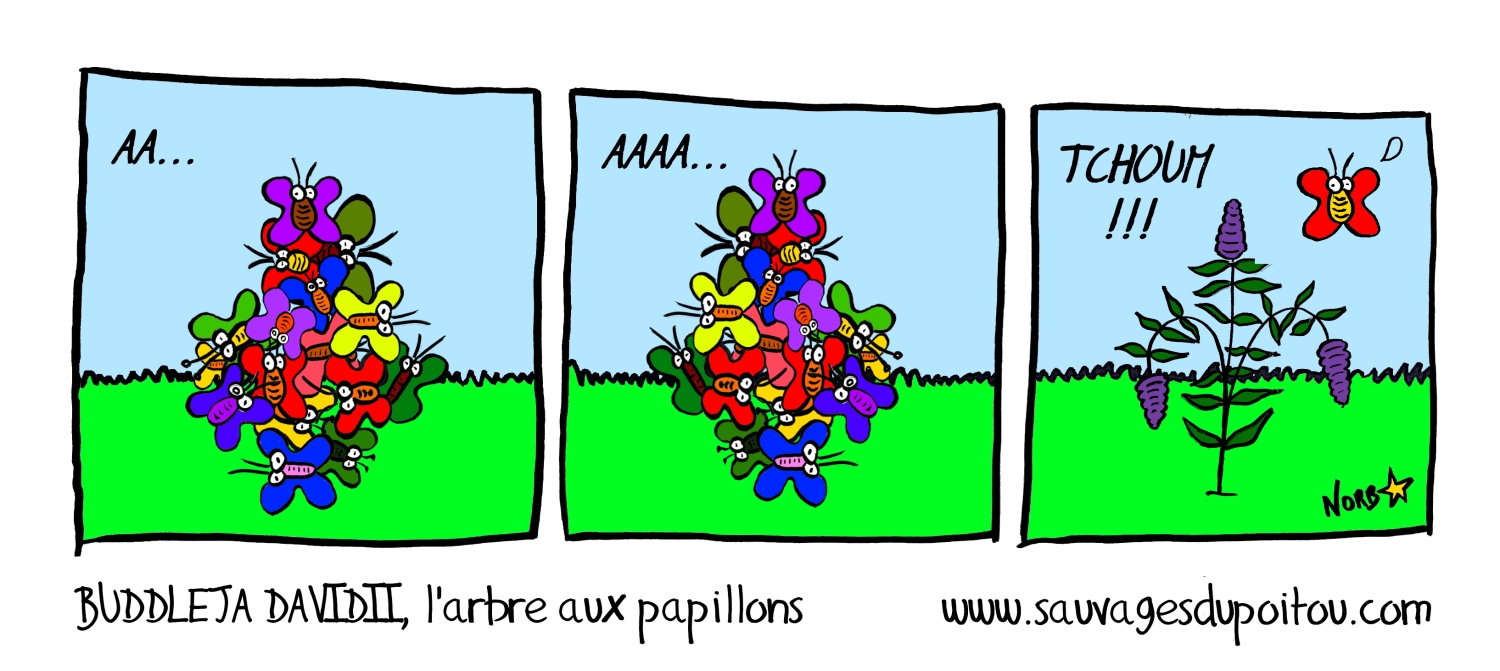

Quelles fleurs fréquentent nos lépidoptères de toutes ailes? On qualifie de psychophiles les fleurs préférées des papillons de jour. Ces derniers recherchent principalement les fleurs de couleur jaune, violette ou blanche, notamment celles des Astéracées, des Lamiacées et des Fabacées. Leurs parfums sont légers, leur nectar généralement peu abondant et peu concentré en sucre. Nous l’avons dit, l’avantage des papillons sur la plupart des pollinisateurs est de pouvoir accéder au fond des fleurs tubulaires étroites. N’avez-vous jamais observé nos sauvageons ailés affairés à butiner les fleurs aux corolles profondes du Buddleia de David, appelé à juste titre «Arbre à papillons»? Les abeilles, par exemple, sont peu enclines à oser butiner dans une fleur pareille.

Ce Vulcain (Vanessa atalanta) a presque entièrement introduit sa trompe dans le long tube de la corolle d'un Buddléia de David (Buddleja davidii). Une fleur dont la forme est peu attractive pour les abeilles (qui lui préfèrent le Buddléia jaune).

Les fleurs favorites des papillons nocturnes sont dites phanaérophiles. Ces noctambules sont, après les abeilles, les champions de la pollinisation, grâce à la longueur de leur trompe capable de puiser le nectar dans les corolles les plus profondes. Le Sphinx du liseron (Agrius convolvuli) par exemple est capable d’atteindre le fond des fleurs longilignes des Chèvrefeuilles. Les fleurs phanaérophiles sont blanches ou roses pour être mieux repérables dans l’obscurité et n’ont pas besoin d’être de couleur vive car les papillons de nuit voient uniquement en noir et blanc. Elles se présentent souvent sous la forme d’un tube évasé et s’épanouissent au crépuscule ou en pleine nuit. Certaines s’ouvrent en journée puis augmentent leur production de nectar et de parfum dès que le jour décline (c'est le cas des Tilleuls par exemple). Dans l’obscurité, nombre de papillons se repèrent principalement grâce aux fragrances des fleurs.

Si la plupart des Sphinx vole la nuit, le Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum) est une espèce diurne encore commune dans nos régions. On l'observe en vol stationnaire devant des fleurs à corolles profondes.

S’activant le jour, au crépuscule et en pleine nuit selon les espèces, l’intérêt des papillons en tant que pollinisateurs est évidente: non seulement ces virtuoses du pompage de nectar passent l’essentiel de leur vie adulte à butiner les fleurs mais ils le font de manière rentable (un papillon peut butiner plus de 25 petites fleurs à la minute, soit 2 secondes par fleur) et s’y affairent en service 24h/24h.

Pour finir, peut-être vous demandez-vous qui, de la fleur ou du papillon à trompe, est apparu le premier? On a longtemps cru que les papillons, primitivement munis d’un appareil buccal masticatoire, s’étaient munis d’une trompe après que les plantes aient décidé d’égayer la nature de leurs fleurs, lesquelles se seraient mises à proliférer il y a environ 145 millions d’années. Toutefois, en 2018, plusieurs scientifiques (voir lien en bas d'article) font état de la trouvaille d’ailes fossilisés datées de 200 millions d’années. Damned: certaines écailles ont intrigué les chercheurs car elles se sont révélées être creuses… Une caractéristique des papillons à trompe! Les papillons à trompe auraient donc vécu avant l'invention du nectar? Pour les auteurs de l’étude, l’hypothèse est la suivante: les papillons de cette époque se seraient nourris de petites gouttelettes sécrétées par les gymnospermes, le groupe des conifères (entre autres), dominant entre le Trias et le Jurassique. Cette ressource aurait servi d’hydratation aux papillons lors d'épisodes de chaleur et de sécheresse intenses vers la fin du Trias. L’invention de la trompe aurait donc précédé celle de la fleur… Mais saura-t-on un jour la vérité? Parce que 200 millions d'années, ça commence à faire une paille!

(article par Olivier Pouvreau)

Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:

- Insectes pollinisateurs (1): la Sauvage et le coléoptère

- Insectes pollinisateurs (2): la Sauvage et le diptère

- Insectes pollinisateurs (4): la Sauvage et l'abeille, première partie

- Insectes pollinisateurs (5): la Sauvage et l'abeille, seconde partie

Pour aller plus loin:

- A Triassic-Jurassic window into the evolution of Lepidoptera sur le site Science Advances

11/09/2015

11/09/2015

Feuilles lancéolées et généralement opposées du Buddleja du père David

Buddleja davidii (Buddleja du père David, Arbre aux papillons) est un arbuste originaire de Chine de la famille Loganiaceae dans la classification ancienne ou Scrophulariaceae dans la classification récente.

C'est l'occasion de parler de ces fameuses classifications, au combien nécessaires dans l'étude du vivant: on considère en botanique une classification dite «classique» qui se base sur les particularités morphologiques et chimiques des plantes. Celle ci fut utilisée jusqu'en 1998, année où fut proposé une nouvelle classification dite «phylogénétique». Dans cette dernière, les progrès scientifiques permettaient aussi de prendre en compte les liens de parenté (génétiques) qui existent entre les végétaux, leur histoire sur terre, au delà de leur apparence présente. Cette classification moderne fut révisée, ou plutôt affinée, en 2003, puis en 2009...

À quel famille appartient cet écu?

(Les visiteurs, Jean-Marie Poiré)

Mais peu importe: comprenons simplement que Buddleja davidii, qui appartenait au vaste gang Loganiaceae, aux côté des Digitales ou autres Véroniques, fut récemment expatrié — suite à un test ADN en bonne et due forme — chez les Scrophulariaceae, aux côtés des Molènes, ses sœurs de sèves et de gènes.

Le Buddleja du père David entre en gare de Poitiers,

éloignez vous de la bordure du quai s'il vous plaît!

Quittons les rangs de l'université pour revenir sur le terrain, près de la voie ferrée... Car c'est à cet endroit, et le long des routes, que vous croiserez probablement Buddleja davidii. Importé sous nos latitudes à des fins ornementales, l'arbuste s'est rapidement échappé des jardins. Dans les milieux perturbés par l'homme, il est un pionnier efficace, voire franchement invasif dans certaines régions; il affectionne les terres misérables, ensoleillées, ne craint pas les pollutions citadines et ne connait pas de prédateurs sérieux. La SNCF et Réseau Ferré de France sont des gros consommateurs d'herbicides en France, nécessaires pour l'entretien des voies; pas de quoi faire trembler notre Sauvageon qui a fait des lignes de trains un de ses territoires de prédilection, aux côté des Renouées du Japon, des Ailanthes, des Robiniers faux-accacia et autres hors-la-loi increvables!

Buddleja davidii pousse rapidement (entre 2m et 5m de hauteur à maturité). Ses fleurs violettes disposées en large grappes (panicules) parfument les bosquets entre juin et octobre. Véritable usine à graines, un pied peut produire 3 millions de semences par an que le vent, l'eau (dans les ripisylves qu'il affectionne), les voitures et bien sûr les trains dispersent.

Fructification généreuse du Buddleja du père David, Poitiers gare

Le végétal doit son nom Buddleja davidii à deux hommes d'église: celui du pasteur et botaniste anglais Adam Buddle (en guise d'hommage) et celui du Père Armand David, botaniste français et missionnaire; c'est au au 19ème siècle, en Chine, que ce dernier rencontra l'arbuste.

Mais le surnom le plus courant de l'arbuste est Arbre aux papillons. Buddleja davidii est en effet une manne en matière de nectar pour les papillons qu'il attire irrémédiablement.

L’évidence du parfum possède une conviction irrésistible, elle pénètre en nous comme dans nos poumons l’air que nous respirons, elle nous emplit, nous remplit complètement, il n’y a pas moyen de se défendre contre elle.

(Le parfum - Histoire d’un meurtrier, Patrick Süskind)

Vulcain (Vanessa atalanta) au festin de l'Arbre à papillon!

Ses feuilles sont en revanche boudées par les chenilles; malgré son pseudonyme tout en poésie, l'Arbre aux papillons seul ne serait suffire aux bonheurs des papillons.

En milieu urbain, les vastes haies de Buddleja davidi peuvent représenter un déséquilibre écologique: attirant les populations de papillons, l'arbuste ne leur permet pas d'assurer leur reproduction. Si l'arbuste fait preuve d'une générosité bienvenue au cœur d'un paysage végétal riche et varié, il devient un hôte suspect lorsqu'il colonise seul de vastes friches.

Buddleja du père David, Poitiers bords de Boivre

Les racines de Buddleja davidi sont utilisées dans la fabrication de pharmacopées traditionnelles en Chine. La relative toxicité de l'arbuste (sa consommation ne présente à priori pas de danger pour l'homme, ce qui n'en fait pas un arbuste comestible pour autant) devrait cependant nous décourager d'en faire recette, à l'image des chenilles bien avisées.

Un tel afflux de papillons arrange forcément les parties de chasse de la Thomise variable (Misumena vatia)!

Dans son pays d'origine, on nomme l'arbuste Daye Zuiyucao, littéralement «grandes feuilles qui enivrent les poissons»: les fleurs jetées dans un bassin seraient capables d'y enivrer les poissons. En réalité, c'est là le meilleur moyen de les empoisonner! Vous l'aurez compris, Buddleja davidi est un Sauvageon séduisant... Qu'il convient d'apprivoiser avec discernement et surtout parcimonie.

Pour aller plus loin:

- Buddleja davidii sur Tela-botanica

- L'Arbre aux papillons: sympa au jardin mais envahissant dans la nature par Vincent Albouy

Buddleja du père David, Romagne (86)

02/01/1000

02/01/1000

Sauvages aux fleurs blanches ou rose pâle:

Sauvages aux fleurs rose foncé, mauves, violettes, pourpres ou rouges:

Sauvages aux fleurs jaunes ou oranges:

Sauvages aux fleurs vertes:

Sauvages aux fleurs minuscules ou peu visibles:

Sauvages aux feuilles caractéristiques:

Sauvages aux fruits caractéristiques:

Arbres (par les feuilles):

Fougères (présence de spores sous les frondes):